翻訳|tea

精選版 日本国語大辞典 「ちゃ」の意味・読み・例文・類語

ちゃ

- 〘 連語 〙 ( 接続助詞「て」に係助詞「は」のついた「ては」の変化したもの ) 仮定や動作の反復などを表わす。ちゃあ。

- [初出の実例]「桜の下でわかしゅとであふて、一どすうちゃしちょしちょ、二どすうちゃしちょしちょ」(出典:虎明本狂言・金岡(室町末‐近世初))

- 「お客が来りゃア、待しちゃ置(おけ)やせん」(出典:滑稽本・浮世床(1813‐23)初)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ちゃ」の意味・わかりやすい解説

チャ

ちゃ / 茶

tea

[学] Camellia sinensis (L.) Kuntze

Thea sinensis L.

ツバキ科(APG分類:ツバキ科)の常緑低木。若芽を摘んで各種の茶をつくり、飲用とするため栽培される。栽培地は北緯45度から南緯30度(ジョージア周辺から、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ共和国のクワズールー・ナタール)にまで及んでいる。

[田中正武 2021年4月16日]

起源と伝播

起源地はビルマ(ミャンマー)のイラワディ川の源流地帯と推定され、それらの地域から中国の南東部、インドシナ、アッサム地域に扇状型に伝播(でんぱ)した。しかしこの起源地は第二次中心地で、第一次中心地はこれよりもさらに北部の下部チベット山系という説もある。またアッサム、上部ビルマ、雲南(うんなん)の南部、下部インドシナに野生型が発見されたという報告もある。チャは、小さな葉をもつ中国の南東部(チベットから雲南省南西部山地)に起源をもつ中国系Thea sinensis L. var. sinensis L.と、広く大きい葉をもつアッサムまたは北ビルマに起源をもつアッサム系T. sinensis L. var. assamica Pierre(インド系)の2群に大別される。これらの二つの型は上述のように別々の起源をもつとする二元説のほか、アッサム系は、古い型とされている中国系から由来したという一元説もある。中国系は寒さに強く、温帯を代表するもので、アッサム系は熱帯を代表するものである。

東南アジアの主要なセンターから熱帯や亜熱帯の国々へ普及し、19世紀中に重要な産業となった。インドでは1818~1834年、中国系の種子によって試作されたが、アッサム系が発見されてからは、アッサム系による栽培が北東部や南部の丘陵地帯で行われた。ジャワでは1690年に導入され、産業としての栽培は1824年に日本産の種子で始め、のちに中国産の種子、さらに1878年にアッサム系に置き換わった。スリランカでは1870年代に大栽培が始められ、のちにコーヒーに置き換わるほど発展した。1846年、ロシアでも栽培され、1895年にジョージアで栽培に成功した。東アフリカへの伝播は20世紀の初めで、ケニア、タンザニア、ウガンダに1920年および1930年代に導入された。アメリカ大陸においても、アルゼンチン、ブラジルのサントス付近、チリ、ペルーのアンデス山岳地帯で栽培が普及した。日本のチャ栽培は古く、805年(延暦24)に最澄(さいちょう)が中国から種子を持ち帰り、栽培した。

[田中正武]

チャの栽培

緑茶を中心とする日本の栽培種は、日本固有の野生茶(ヤマチャ)と、中国伝来のものやインド雑種などとの混合種のなかから選抜され、また人工交配によって育成されてきた。品種改良の組織的体制が整ったのは大正末期からで、緑茶用としてヤブキタ、アサツユ、ミヨシ、タマミドリ、サヤマミドリなどが育成されてきた。1953年(昭和28)には農林省(現、農林水産省)の登録制度も生まれ、2016年(平成28)時点では59種の登録がなされている。

チャの生育の温度限界は年平均気温12.5℃内外であるが、生育を規制するのは最低温度で、寒さに強い品種でも零下15℃が1時間も続くと枯死する。降水量も栽培の重要な条件で、年間1400ミリメートル以上、とくに生育期の4~10月の間には1000ミリメートルの降水量が必要である。総じて気候温暖で雨が多く、排水のよい台地、丘陵地が栽培適地である。土壌は腐植の多い埴壌(しょくじょう)土や礫(れき)を含むものがよく、表土が深く養分に富み、空気の流通がよくてしかも水もちのよい土質が最適で、pHは5.5の微酸性が適している。熱帯ではだいたい500メートル以上の高地で栽培されている。

チャの繁殖には、種子による方法と栄養繁殖法とがある。種子繁殖のほうが容易なので従来この方法で行われていたが、今日では挿木、取木などで苗をつくって定植する栄養繁殖が中心である。新茶園をつくるには、まず開墾整地して畝(うね)をつくる。畝幅1.5~1.8メートル、畝の方向は平坦(へいたん)地では南北、傾斜地では傾斜の方向に直角につくるのが普通である。定植は春秋の彼岸(ひがん)のころが適期で、深さ30~40センチメートルの植え溝をつくり、堆肥(たいひ)、鶏糞(けいふん)を混ぜた土に株間30~60センチメートル間隔に植える。10アール当り平均2000本程度が植えられる。夏の間は敷き草で根元を保護、病害虫に注意し適期に薬剤散布する。施肥は春夏2、3回、秋1回、除草や中耕と同時に液肥を施す。第1回は3月上・中旬の春肥で、芽出し肥(ごえ)ともいう。第2回は5月下旬で、一番茶摘採後なのでお礼肥ともいう。第3回は7月中・下旬、第4回は9月上・中旬で元肥ともいい、このときはやや深めに耕して施肥する。肥料は有機質肥料と無機質肥料とを適宜配合、10アール当りで年間窒素30キログラム、リン酸12キログラム、カリ12キログラムの割合で、秋の元肥に40%、春肥および夏肥に30%ずつ分施する。

冬は根元に土寄せして敷き草を敷き、風の強い所では防風垣をつくる。順調に育てば3年目の春には摘採できるようになる。摘採が済んだところで地上15~20センチメートルの高さに水平に刈り込み、すそ枝の発育を促す。4年目は前年より4~5センチメートル上で刈り込み、以後年々刈り込みの高さを増し、7年くらいで樹高70センチメートル内外の成木に仕立てる。この刈り込みは、樹形を整え、樹勢を回復させるために行われるもので、成木になってからも、手摘み園では毎年一番茶摘採のあとに、はさみ摘み園では4~5年に1回は行われる。樹高は覆い下園では90センチメートル、はさみ摘み園では70センチメートルが標準である。覆い下園とは、玉露やてん茶などの特上茶を得るために、摘採の20日くらい前から茶園に棚をつくり、よしずをかけて日覆いをする茶園のことで、遮光されて軟化した新芽を原料とした茶は鮮緑色で香気も高く、タンニンの少ない高級茶である。

おもな病害は白星(しらほし)病、炭疽(たんそ)病、赤葉枯病、もち病などで、石灰ボルドー液、銅製剤などを散布する。害虫にはアカダニ、ウンカ、アブラムシ、ハマキムシ、チャドクガ、シャクトリムシ、カイガラムシなど多数あり、DDVP、スミチオン、MPP、ケルセンなどの薬剤が有効であるが、葉に害が残らないよう病害虫防除基準に従って適正に使用する。

[桑原穆夫 2021年4月16日]

摘採

熱帯の茶産地では年間を通して萌芽(ほうが)するので摘採も10回以上に及ぶが、日本では春から秋にかけて3~4回摘採する。摘採量は年間成木園で10アール当り1200キログラムが標準である。一番茶(関西では初茶という)は5月上旬ごろで質がよく、二番茶は6月末から7月にかけて、三番茶は8月にとり、9月にとるのを四番茶という。高温期の二、三番茶は俗に夏茶といって苦渋味の強いのが特徴である。未開葉のない芽の状態を「出開いた」というが、その割合が80%に達したときが経済的に有利な時期であり、未開葉を含め上から3~4葉を摘み取る。摘採方法には手摘み、はさみ摘み、機械摘みがあり、日本では一番茶の初期の高級品をつくる場合のみ手摘みで、大部分ははさみ摘み、機械摘みで行われる。手摘みでとると古葉(ふるは)や茎などの混入も少なく、芽葉の形質もそろうので良質の茶が得られるが、能率が悪く、手摘みのなかでももっともていねいな折り摘み(親指と人差し指で一芽ずつ折り取る)では、1人1日10キログラム程度しか摘めない。手摘みでは製茶の機械化に応じきれなくなって、大正の初期からはさみ摘みが実用化され、さらに第二次世界大戦後1950年(昭和25)ごろからの農業労働力の都市への流出による手不足で摘み機械が開発され、背負い式小型機、2人用可搬型、自走型、乗用型なども普及して、今日では機械による摘採が中心になっている。古葉や茎が混入し、芽葉が不ぞろいになる機械摘みの欠点をなくし、作業能率をあげるためには、樹形を整え摘採面をならし、またあぜ幅を広くするなど、茶園の姿も変化してきている。はさみ摘みでは1日1人100~150キログラム、1人用の小型機では300キログラム、2人用の可搬型ではおよそ1トンも摘めるようになった。

[桑原穆夫]

製茶と分類

製茶法によっていろいろな茶種に分類されるが、大別すれば不発酵茶(緑茶)、半発酵茶(ウーロン茶)、発酵茶(紅茶)の3種に分けられる。不発酵茶は、最初に芽葉を蒸気または火熱で熱して酵素の働きを止め、酸化しないようにして緑色を保たせるもので、蒸気を使って加熱するのが日本緑茶、釜(かま)の火熱で炒(い)るのが中国緑茶である。半発酵茶は、摘んだ芽葉を日光にさらしたり、陰干しなどでしおれさせて成分の一部を酸化させ、芳香の出たところを釜炒りする。ウーロン茶が代表的なもので、ほかに包種茶(パオチョン茶)もある。発酵茶は、芽葉をしおれさせてよくもみ、葉成分を十分に酸化させたもので、紅茶が代表的なものである。インド、スリランカ、インドネシアなどの熱帯圏産は量質ともに名が高い。

日本緑茶の代表的なものの製法を述べる。

[桑原穆夫]

煎茶

日本緑茶の8割を占めるもので、手もみでつくられていたが、今日ではほとんどのものが、蒸熱(蒸し機とボイラー)→粗もみ(粗揉(そじゅう)機、揉捻(じゅうねん)機)→仕上げもみ(中揉(ちゅうじゅう)機、精揉(せいじゅう)機)→乾燥(乾燥機)の工程を一連の機械で合理的、連続的に行っている。

まず初めに蒸すことによって酵素の活力を失わせ、葉を平均に柔らかくする。低圧の飽和湿り蒸気を短時間に多量与え、色を落とさないように蒸されたものはただちに冷却する。この蒸し葉を攪拌(かくはん)、圧迫しながら加熱空気にさらして乾燥させ、締まりをつけるのが粗揉である。粗揉の初期の加熱は高めに風量も多くし、蒸れやすいので攪拌も速くする。この工程にかかる時間は30~40分と長く、この間に蒸し葉の重量もおよそ半分になる。揉捻は、粗揉のもみ不足と水分量をならす工程で、茶葉は揉捻機の短円筒形の容器の中で強い力を受けながら回転混合し、さらに15分ほどもまれる。この葉に締まりとよれをつけるのが中揉である。中揉機は円筒形の回転乾燥機で、主軸にもみ手がついており、このもみ手で茶葉の水分を拡散しながらよれと締まりがつけられ、乾燥して目方も約3分の1に減る。精揉は、中揉葉をそろえながらもんで伸直な形に整え乾燥する工程で、30~40分かかるが、この精揉の終わった段階でもまだ12%以上の水分は残るので、さらに乾燥機に入れて4%以下にする。乾燥の終わったものを荒茶(あらちゃ)といい、茎や粉、長大なものも混じっているので、飲用に適したものにするため、ふるい分けたり切断機にかけたりして仕上げる。

高級茶の玉露もほとんど同じ工程でつくられるが、加熱を低めにして換気を多くし、茶に加える力も控え目に、煎茶よりも全体にていねいに加工される。

[桑原穆夫]

てん茶・抹茶

てん茶は一番茶期の覆い下園の芽葉を原料にした茶で、挽臼(ひきうす)にかけて抹茶にする前の状態をいう。蒸熱→荒乾燥→本乾燥→練り乾燥という単純な工程でつくられるが、特徴のある色を保持するために蒸したあとの冷却がたいせつで、葉を広げて4~5メートルの高さに数回吹き上げている。荒乾燥、本乾燥は、れんが造りの大きな乾燥室で連続して行い、練り乾燥では茶葉を粗折りして小片にし、60℃程度の低温で乾燥させる。これをさらに小片にし挽臼にかけたものが抹茶で、1~3マイクロメートルの微細粉にするが、粉砕中に臼の摩擦熱や吸湿がおこらないよう、室内は低温にし除湿も行う。

[桑原穆夫]

玉緑茶

蒸し製と釜炒り製がある。形が勾玉(まがたま)状に湾曲しているのが特徴で、蒸し製の製造工程は揉捻までは煎茶とほとんど同じであるが、形を伸ばす必要がないので中揉機のかわりに再乾機を用い、仕上げも乾燥が進むにつれて投入量を増し、茶相互の圧迫が増すようにして茶なりに形を締める。釜炒り製は中国式の作り方で、日本では佐賀県の嬉野(うれしの)茶と、熊本・宮崎県の山間部でつくられている青柳(あおやぎ)茶が代表的なもので、今日ではおおかた機械製にかわってきている。

[桑原穆夫]

その他

このほか煎茶用の葉を摘んだあとの葉でつくった番茶、番茶を強火で焙(ほう)じたほうじ茶、焙じる際に玄米を炒って加えた玄米茶がある。

また製造過程でできる副産物もそれぞれの持ち味を生かして愛飲されている。芽茶(めちゃ)は玉露や煎茶をふるい分けるときに出てくる小さな珠(たま)状の茶で、未開葉なのでうま味も多く煎(せん)(何回も出ること)もきく。粉茶(こなちゃ)もやはりふるい分け工程で出てくる粉状茶で、原料が良質のものは香味が豊かで、玉露粉、煎茶粉などとよばれている。茎茶(くきちゃ)は精選工程で分けられる棒状茶で、てん茶の工程で出てくる茎や葉脈は「雁(かり)がね」(折鷹(おりたか)、白折(しらおり))とよばれ、高級品で価格も高い。茎茶は青茎(あおくき)(軟茎)が良品で、赤茎(あかくき)で太めのものは下級品である。粉茶をさらに微細粉にして水で練り、細孔から圧出したものを乾燥してつくった固形茶も、味つけに混ぜたり、そのまま飲用に供されたりしている。

[桑原穆夫]

緑茶のいれ方

茶は品質や種類により味わいもさまざまである。飲む場所、気分、体調などによって種類を選び、それぞれの茶を最高の状態で味わうには、とくにいれ方に心を用いたい。一般においしく飲める茶は、若くて柔らかで生きのよい芽をていねいに摘み取り製造精選したものであり、見た目にも水色(すいしょく)は美しく、香味は豊かで味に深みがある。

水は軟水がよく、海岸近くの井戸水で塩分の多いものや鉄分の多いものは避ける。唐代の文人陸羽(りくう)の『茶経(ちゃきょう)』には深山の清水がよいと記され、やや硬水のほうがおいしいとあるが、硬度が高すぎると水色が濁り香味を損なう。一般には水道水を沸騰させたものを用いる。抹茶の場合は「湯を練る」と称し沸騰に時間をかけるが、煎茶の場合は完全沸騰させたものをすこし冷ましていれる。煎茶の道具は、普通、急須(きゅうす)、土瓶など陶磁器製で茶葉や湯がいれやすく、茶を注ぎやすい形を選ぶ。玉露や高級煎茶には小型の後ろ手型、横手型、普通の煎茶には中型の横手型、上手型、番茶やほうじ茶などには大きめの上手型があう。茶碗(ちゃわん)の形は、涼しく飲むには上縁の開いたもの、熱いものを飲むには深めで肉厚のものを選ぶ。

茶葉の量、湯温、湯の量、浸出時間は茶の種類によって異なるが、一般に上級茶は茶の量を多くし、低い温度の湯をすこし注いで浸出時間は長く置く。並の煎茶を入れる場合の標準は、1人1回分茶葉3グラム(スプーン1杯分)に100ミリリットルの湯量である。甘味を飲む玉露は3人分で茶8~10グラム、湯温は50~60℃に冷まして60~70ミリリットル注ぎ、約150秒浸出させ、小ぶりの茶碗で舌の上に転がすように味わいながら飲む。煎茶の上級品では3人分で茶6グラム、70℃に冷ました湯170~180ミリリットル注いで約2分、中級品では5人分で10グラム、湯温90℃、400~450ミリリットル注いで約1分でよい。番茶、ほうじ茶、玄米茶は1人当り3グラムに熱湯を100~150ミリリットル、20~30秒浸出させて熱いのを飲むほうがおいしい。

[桑原穆夫]

茶の成分と効能

茶の成分は、茶の品種や摘採の時期、栽培法によって異なり、品質と成分の間には密接な関係がある。カフェインを主とするプリン塩基、タンニン(カテキン)、タンパク質、アミノ酸、アミド、炭水化物として糖、デキストリン、デンプン、セルロース、ペクチン、植物色素としてクロロフィル、カロチノイド、フラボノール誘導体、アントシアン、そのほか精油、ろう質、樹脂類、有機酸、酵素、ビタミン、無機成分(灰分)を含んでいる。

成分のなかで茶の品質と味にかかわりの深いのは、カフェイン、タンニン、アミノ酸、精油などである。

[桑原穆夫]

カフェイン

平均2~4%含まれているが、栽培の条件によって大きく変わり、遮光(覆い)すると増すため、玉露、抹茶には多く含まれている。神経を興奮させ、血液の循環をよくし、疲労回復に効果がある。軽い苦味をもち、茶を飲んだときに爽快(そうかい)感をもたらす。

[桑原穆夫]

タンニン

茶の苦味、渋味のもととなる成分で、渋味は、唾液(だえき)、口腔(こうくう)粘膜のタンパク質とタンニンが結合、凝固するときの触感でもある。含有量は、摘採の時期、芽葉の熟度、品種によっても異なる。一番茶がもっとも少なく、二番茶、三番茶になると多くなり、芽葉の熟度が高いほど減少し、硬化するとおおよそ80%くらいになる。日本の緑茶には平均して12%前後含まれているが、遮光してつくる玉露や抹茶には少ない。タンニンが多ければ、普通、苦渋味が強くなって味を低下させるが、一番茶初期の若芽でつくった茶のようにアミノ酸の多いものは不快味を感じなくなる。

[桑原穆夫]

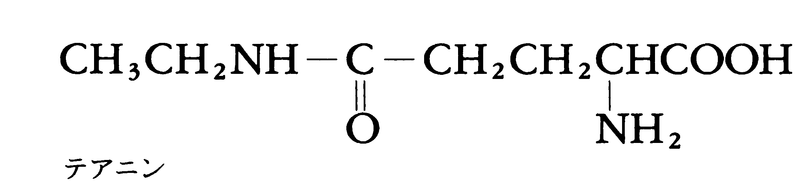

アミノ酸

アミノ酸のなかでも茶のうま味にとくに関係が深いのはテアニンで、甘味と爽快なうま味のもとである。一番茶にもっとも多く、遮光してつくる玉露や抹茶は煎茶よりはるかに多く含んでいる。玉露のもつ甘味はテアニンが主体である。

[桑原穆夫]

精油

精油は香気成分で、茶を飲む場合には味とともに欠くことのできない魅力ある成分である。生葉でもっているものと、製造中に生成するものとがあり、量的にはきわめて少ないが、100余種の成分を内容にしている。新茶の好ましい香りはヘキセノールによるさわやかさにあり、湯を注いで立ち上る香りには硫化水素とジメチルスルファイド(青のりの香り)も含まれている。ほうじ茶は、焙焼(ばいしょう)中にアルコール類が減り、ピラジン類、ピロール類、フラン類などが増えて香ばしくなる。釜炒り茶は蒸し製と違って加熱が緩慢で酵素がその間作用するため、成分にも違いが生じる。低沸点の成分が減り、焦げる要素が加わって独特の香味をつくる。緑茶の精油成分量は紅茶に比べると少なく、およそ半分の0.01%くらいである。

[桑原穆夫]

その他

緑茶の色沢に重要なのは葉緑素で、平均して0.6%含有し、とくに玉露や抹茶には多い。ビタミン類のなかではCが多く、良質の茶1杯には5~6ミリグラム含まれており、さらにミネラル類もカリウム、カルシウム、マンガン、フッ素などが含まれ、保健上の効果も大きい。

[桑原穆夫]

茶の飲用史

日本

喫茶の歴史のもっとも古いのは中国で、地理的に近い日本には天平(てんぴょう)時代(729~749)にその風習が入ってきたようである。『奥儀抄』によると、729年、聖武(しょうむ)天皇が百僧を招いて大般若(だいはんにゃ)経を講義させたおり、行茶といって文武百官に茶を賜ったという記述がある。805年(延暦24)伝教大師最澄(さいちょう)が茶の種子を持ち帰り比叡山麓(ひえいさんろく)に植えたと伝えられ、806年(大同元)には弘法(こうぼう)大師空海も茶の種子や茶を搗(つ)く石臼を持ち帰ったといわれている。また、『日本後紀』『類聚国史(るいじゅうこくし)』には、815年(弘仁6)に嵯峨(さが)天皇が滋賀の韓崎(からさき)の梵釈(ぼんしゃく)寺に行幸されたとき、崇福寺の永忠が茶を煎じて献上したという記録もあるが、当時は貴重な飲み物であり、朝廷や寺院などでわずかに飲まれるにすぎなかった。

1191年(建久2)僧栄西(えいさい)が宋(そう)から帰国のときに茶の種子を持ち帰り、筑前脊振(ちくぜんせふり)山(福岡県)に播(ま)いて育て、これを山城(やましろ)(京都府)栂尾(とがのお)の高山寺の明恵上人(みょうえしょうにん)に贈ったのが、以後の茶の飲用普及の発端になった。明恵上人は栂尾で栽培を始め、その茶園で得た種子を宇治(うじ)、仁和寺(にんなじ)、般若寺、醍醐(だいご)、葉室(はむろ)、大和(やまと)の室生、伊賀の八鳥、伊勢(いせ)の河合、駿河(するが)の清見(きよみ)、武蔵(むさし)の川越に分けて植えている。後年の宇治、伊勢、静岡、狭山(さやま)茶などの銘柄茶のもとは、栄西と明恵によって培われたものである。栄西の著した『喫茶養生記』(初治本1211年)は日本初の茶の専門書であり、茶の効用を説いて推賞したため、喫茶は急速に広まっていった。栄西の伝えた茶は天平時代のものより進歩し、原料も精選されて、今日の抹茶に似た香味のものであったようである。こうして茶はまず禅僧や上流階級で社交の具として飲用され、鎌倉時代の末ごろには、茶の産地を当てる遊びの闘茶や茶かぶきも盛んになった。茶の湯の形式が生まれたのは室町時代に入ってからで、足利義政(あしかがよしまさ)が銀閣寺などを建て、茶を愛好したことは有名である。続く織田、豊臣(とよとみ)時代に千利休(せんのりきゅう)が出て今日の茶道の基礎をつくった。茶の芽に覆いをする方法もこの時代に始められて、抹茶の品質もよくなり、宇治茶は全国にその盛名を誇ることにもなった。

葉(は)茶を湯で浸出して飲む今日の煎茶に通ずるものは明(みん)代に中国で始まったが、日本では、江戸初期の漢学者石川丈山、京都黄檗(おうばく)山の開祖隠元(いんげん)、隠元の弟子の売茶翁(ばいさおう)らが煎茶の普及に大きな役割を果たした。初期の煎茶は黒製といわれ、今日の番茶に近いもので、それほどおいしい茶ではなかったが、1738年(元文3)京都山城の永谷三之丞(さんのじょう)宗円が創製した青製は、現在の煎茶の品質につながる清爽な香味をもった茶で、日本人の好みにもあって、日常的な嗜好(しこう)飲料として一般庶民にも茶を飲む風習とともに広まっていった。こうして江戸末期には茶産地も変わり、山城、近江(おうみ)に続いて伊勢、美濃(みの)、遠江(とおとうみ)、駿河、武蔵が台頭してきた。1859年(安政6)から輸出されるようになって、日本茶業は近代産業へと発展し、とくに静岡県の茶生産は清水港を輸出港として非常な発展を遂げた。第二次世界大戦後はヤブキタを中心に優良品種が普及し、栽培や製造法も機械化によって生産性が高められ今日に至っている。

[桑原穆夫]

中国

伝説では、約4000年前に本草(ほんぞう)学の祖と崇(あが)められている炎帝神農氏が茶の解毒作用を認め、飲用が始まったとされている。文書としては前漢末期に四川(しせん)省(蜀(しょく))の王褒(おうほう)の戯文『僮約(どうやく)』(前59)に茶の飲用を思わせる記述のあるのがもっとも古いが、喫茶方法など具体的な記述がみられるのは3世紀もなかばごろからである。三国時代には仏教が酒を五戒の一つにし、茶の飲用を勧めたために栽培も始められるようになったが、飲用は僧侶(そうりょ)や上流社会のみにとどまり、大衆への普及は6世紀の後半になってからである。当時飲まれた茶は、葉を蒸して搗いて固めて乾かした餅茶(ぴんちゃ)ないしは団茶(だんちゃ)がおもなもので、葉茶(葉形を保つ茶。散茶ともいう)もあったが、飲むときは粉末にして飲んでいたようである。

760年ごろに陸羽の著した『茶経』は、茶の作り方、飲み方、効用などを記した世界的な茶の宝典である。そのころには、中国の文化振興政策と相まって茶は大衆の間に浸透し、産地も山岳地帯から低地へと広がり、782年には茶を貢ぎ物として徴収し、また課税の対象にもするようになった。半発酵茶もつくられて茶の種類も増え、飲み方も多様になった。粉にして飲む方法にかわって葉茶を熱湯で浸出する飲み方になってから、製法も品質保全のためには蒸し茶より釜炒り茶のほうが優れていることが認められ、今日の中国の釜炒り製に発展していった。

この中国茶は、一方ではペルシア、アラビア人によってシルク・ロードを通って西欧に紹介されたが、オランダ東インド会社による輸出も1606年に始まり、仕向け先もヨーロッパ、オーストラリア、アメリカなどへ広まっていった。18世紀なかばごろにはイギリスの要望で紅茶が最大の輸出用茶種となり、19世紀には中国の輸出金額の4割強を占めるなど、中国茶は世界の茶市場を独占していたが、20世紀に入り、中国の政情不安、イギリスによって開拓されたインド、スリランカの紅茶の台頭、ジャワや日本の茶の市場参加によって多くの市場を奪われ、いったんは大部分が国内用の生産にとどまるようになった。葉茶の竜井(ろんじん)、大方(たあはん)、毛峰(もうほん)が代表種であるが、古風な団茶、餅茶もまったく後を絶ったわけではない。第二次世界大戦後はほとんどの茶が国営の茶農場でつくられ、栽培、製造の近代化への研究、また政府の茶生産振興政策も進められている。その結果、1949年には4万トンにすぎなかった生産量は2001年には72万1000トンとなり、インドに次いで世界第2位となった。

[桑原穆夫]

中国の茶の生産量は2005年にはインドを抜いて世界第1位となった。2017年の生産量は247万3443トンである。

[編集部 2021年4月16日]

西洋

ヨーロッパ人が中国茶の飲用を知るようになったのは、1516年にポルトガル人がマカオにきて交易を始めてからである。やがてオランダがポルトガルにかわって東洋貿易の主役となり、1610年にオランダ東インド会社がマカオや日本の平戸(ひらど)で大量に茶を買い、ジャワ経由でヨーロッパに移入した。ポルトガルやオランダで珍重されていた茶が、1657年にはイギリスに伝わって人気が高まり、自力輸入の要望がヨーロッパの海洋熱をあおることになった。そのためスペイン、オランダ、ポルトガル、イギリスなどが東洋交易を争い、イギリスが勝ちを収め、1669年にはイギリス東インド会社が自らの手で中国茶をロンドンに輸入するようになった。ロシアも中国茶に魅せられ、1689年には条約を結んで張家口(ちょうかこう)→蒙古経由の陸路輸送ルートが開かれたので、17世紀以降急速にヨーロッパに茶の飲用は広まった。当初は中国での飲用法に倣ったと思われ、初期に入った茶は釜炒り緑茶や半発酵(ウーロン茶系統)の武夷(ぶい)茶であったが、やがて完全発酵の紅茶がイギリス人に好まれ、紅茶の生産を促す方向に発展していった。紅茶はパン食にもあい、ミルクやクリームを加えて飲む方法もくふうされ、貴族的な雰囲気が愛されてティーパーティーが盛んになり、新しい風俗も生まれた。

アメリカへの伝播(でんぱ)は17世紀からで、1750年にはティーガーデンもできて普及の勢いは目覚ましいものがあったが、輸入にあたってイギリスが干渉、高い茶税を課したことに反発し、ボストン茶会事件(1773)などが起きて茶はボイコットされ、しだいにコーヒーの飲用に移った。しかし今日でも紅茶の飲用は多く、レモンティーもアメリカで始められ、とくにアイスティーはよく飲まれているようである。緑茶やウーロン茶も中国、日本、台湾などから輸入している。カナダもほぼアメリカと同じ歴史をたどり、インド、ケニア、スリランカの紅茶を中心に、最近はティーバッグの売れ行きが伸びている。

ロシアでは帝政時代から茶は飲用され、ロシア人のお茶好きは有名で、おもに紅茶が飲まれている。生産量は4500トン(2001)と多くないが、輸入量は15万8000トン(2000)である。中央アジアでは緑茶も飲まれる。ジョージアの暖地で19世紀に入ってから生産するようになり、2001年現在は6万トンが生産されている。

モロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビアなど北アフリカ諸国では、信仰上酒を飲まないので茶の飲用は多く、おもに中国緑茶が好まれるが、第二次世界大戦後、一時日本茶が輸入されたこともあった。気候や食環境の影響で、多量の砂糖、ハッカの葉を入れて飲む。インドやスリランカの生産国では、植民地時代はほとんどを輸出していたが、独立後は下級紅茶を飲むようになり、生活水準の向上とともに品質もあがり、消費量も増えてきている。

[桑原穆夫]

茶の生産と消費

茶の利用(おもに飲用)は中国を起源に全世界に普及した。初めは医薬用や、限られた人々の消費にとどまっていたが徐々に増え、本格的に生産が始められたのは6世紀後半からといわれている。隣国への飲用の紹介は早かったと考えられるが、日本へは8世紀に紹介され、生産の本格化は12世紀に入ってからである。ヨーロッパ人が茶を知ったのは9世紀で、アラビア、ペルシア人を通じてのことといわれている。中国からの輸入は16世紀で、大量輸入に耐えがたくなり、やがてイギリス資本などによりインド、スリランカなどでもつくるようになったが、それは19世紀になってからで比較的新しい。つまり、中国茶業は長く内需・外需を一手に引き受けていたことになる。2001年時点で、茶園231万ヘクタールから311万トンの茶が全世界で生産されいる。主産国はアジアにあるが、アフリカ、南アメリカ地域でも栽植し、40か国以上に及ぶ。もっとも多いのはインド、ついで中国、スリランカ、ケニア、トルコ、インドネシアの順である。茶種別に紅茶と緑茶・中国茶に大別すると、紅茶の生産は緑茶・中国茶のほぼ3倍強である。1人当りでみた場合、茶の消費の多い国はアイルランド、トルコ、イギリスで、比較的消費量の多い日本の2倍にも達する。

[桑原穆夫]

2017年時点では全世界の栽培面積は407万6102ヘクタール、生産量は610万1062トンである。もっとも多いのは中国、次いでインド、ケニア、スリランカ、ベトナム、トルコである。日本は8万トンほどで世界第11位である。

[編集部 2021年4月16日]

庶民における茶

日本での今日の茶産地における伝承の多くは、その起源を江戸時代初期もしくはそれ以前に置いているが、一般的には江戸時代中期以降にその形成をみたものがほとんどである。これら茶産地形成の要因としては、まず諸藩による栽培奨励があげられ、とりわけ領内に山地を抱える藩では、いわゆる茶年貢の徴収を図って山腹の茶園化を進めた。また茶産地の形成が促される際、なかには秋田県の檜山(ひやま)茶にみられるように、寛永(かんえい)~寛文(かんぶん)期(1624~1673)に盛行をみた大名茶園が基礎となった例もあり、大名茶は、茶道に傾倒した大名たちがその領内に良質の茶の産出を求めたことから始まっている。やがて武家の間に伝わった喫茶の習俗は庶民の間にも広まるが、茶が庶民的な飲料となる兆しはすでに近世初頭にうかがえ、「慶安御触書(けいあんのおふれがき)」(1649年に公布された勧農条例)には「酒茶を買い飲み申間敷候(もうすまじくそうろう)。妻子同前之事」とある。しかしこの段階では、喫茶そのものは奢侈(しゃし)の一つとして禁じられており、その普及はやはり茶産地の形成に対応して18世紀以降となる。茶の生産を促したもう一つの要因は、『農業全書』『広益国産考(こうえきこくさんこう)』などによる民間農政家たちの啓蒙(けいもう)にあった。これらの農書はかならずしも商品生産を目的としたものではなく、屋敷地や若干の畑地を利用して自家用に栽培する農家に奨励したものであった。また茶の入手が困難な地域では、山野に自生しているマメ科のカワラケツメイを煎じて代用(弘法(こうぼう)茶)とした。

茶の飲み方には抹茶法と煎茶法の2通りあるが、前者は茶道に用いられるもので、庶民の飲料として普及したのはもっぱら煎茶法である。今日煎茶といえば、葉茶を急須などに入れて湯を注ぎ、浸出を待つという淹(だ)し茶が普通だが、かつては鍋(なべ)や釜の中で葉茶を煮出す方法がほとんどであった。さらに茶の飲み方には振茶(しんちゃ)といって、茶を泡立たせて飲む方法がある。振茶とは、煮出した茶を茶筅(ちゃせん)で攪拌し、泡立ててから飲むもので、富山市から糸魚川(いといがわ)、直江津にかけての地域ではばたばた茶、松江市や松山市ではぼてぼて茶の名で愛飲されている。これらは、各自が茶碗などにくみ取ってから塩その他を入れて泡立てるのに対し、一方、大きな器で泡立てたのち配分するのは桶茶(おけちゃ)とよばれて、奥三河そのほかの地方にみられる。なお、那覇市のぶくぶく茶もこの系列に属する。

振茶による茶会は主として主婦たちによる寄合であり、家の慶弔をはじめ節供や旅立ち、子供の誕生、命日などことあるごとに行われた。招待者は親類もしくは隣近所の婦人で、いろりの席順が厳格に決められている所さえあった。茶を仲立ちとする茶会は振茶に限らず、茶講、茶組、茶仲間などの名で全国各地に認められる。現在でも中国、四国、九州の茶業地帯の街道に点々と見受けられる茶堂は、村人が集まって仏前に御茶湯を供え、あわせて通りがかった人々にもふるまうもので、これも茶を媒介として村人が寄り集まる場所であった。祭りなどの酒が伴うハレの日の寄合に対し、茶によるそれは日常性の延長線上に位置するもので、喫茶習俗の浸透は庶民の社交生活をより多彩で豊かなものにしたといえる。

ところで、ばたばた茶は、茶に少量のシイタケ、奈良漬けなどの具を入れて飲むもので、関西の茶粥(ちゃがゆ)あるいは茶飯にみられるように、茶は純粋に飲料としてのみ賞味されるものとは限らない。同様に農繁期における農家の間食を小茶(こちゃ)、もしくは茶間(ちゃかん)、あるいは単にお茶と呼び習わす風から、その普及も食物慣行や調理法と結合して拡大していったことが理解される。これほど庶民の日常生活に浸透した茶ではあるが、昔話の世界では軽視されたきらいは否めない。わずかに、ことばを取り違えたためにおこる滑稽(こっけい)話としての「茶の実」が目だつ程度にすぎない。

[松崎憲三]

『桑原穆夫・曽根冨雄著『緑茶読本』(1976・柴田書店)』▽『静岡県茶業会議所編・刊『新茶業全書』(1980)』▽『梅棹忠夫監修、守屋毅編『茶の文化――その総合的研究』上下(1981・淡交社)』▽『林栄一著『新・お茶は妙薬』(1990・静岡新聞社)』▽『山西貞著『お茶の科学』(1992・裳華房)』▽『静岡総合研究機構編著『お茶からアジアを考える』(1998・静岡新聞社)』▽『松下智著『アッサム紅茶文化史』(1999・雄山閣出版)』▽『高野実他著、日本茶業中央会監修『緑茶の事典』(2000・柴田書店)』▽『寺本益英著『緑茶消費の現状と今後の展望』(2002・晃洋書房)』

改訂新版 世界大百科事典 「ちゃ」の意味・わかりやすい解説

チャ (茶)

tea

Camellia sinensis (L.) O.Kuntze(=Thea sinensis L.)

植物としてのチャ

温暖多雨の地方で栽培されるツバキ科の常緑樹。幼葉を摘んで加工し,緑茶,紅茶などの嗜好(しこう)飲料として古くから愛飲され,一部の地域では漬物の原料とする。

ツバキ属,チャ節に属する2変種からなる。その一つは葉が小さくて丸く,低木(樹高4m以下)で寒さに強く,日本,中国で栽培され,緑茶製造に適する中国種var.sinensisで,他の一つは葉が大きくて先がとがり,高木(最高10m以上)で寒さに弱く,インドなどの熱帯地方で栽培され,紅茶製造に適するアッサム種var.assamicaである。しかし両者の染色体数(2n=30)は同じで自由に交雑し,雑種も多い。原産地については明確でなく,中国東部から東南部にかけての地域と,長江,メコン両河川の上流域の2ヵ所とする二元説と,中国四川・雲南省とする一元説がある。現在,東南アジアをはじめ,カフカス地方,アルゼンチン,ケニアなど北緯43°~南緯33°の地球上の各地に広く栽培されている。

形状

葉は厚く,濃緑色で革質。広披針形または長楕円形で,葉縁に鋸歯がある。日本では4月ころ萌芽し,数枚の新葉を開き,いったん休止した後また生長を始め,2~3回の周期で生長を繰り返した後,秋遅く休眠に入る。花はその年に伸長した新しい茎の葉腋(ようえき)に1~3個を着生し,両性花で,日本では8~12月に開花し,翌年9月ころ結実し,中に1~3個の種子を生じる。スリランカなどでは年中開花結実するが,開花の盛期は5月ころである。萼は5片で緑色,花弁は通常白色で5~8枚,おしべは多数あり,葯は黄色,めしべは柱頭が2~3本に分かれる。

種子での繁殖が容易で,世界中,大部分がこの方法による。しかしチャは他家受精植物で,種子による繁殖法では均一な集団は得られない。そのため,親品種とまったく同じ性質の子孫を得る方法として挿木繁殖法がしだいに一般化する傾向にある。現在,日本ではほとんど挿木繁殖のみが行われており,全茶園の60%が挿木による品種園である。日本では通常6月に,その年に生育した枝を2葉3節に切り,消毒した床土に約400本/m2挿し,日覆いと灌水を行い,翌々年3月に定植する。挿木によって緑茶用,紅茶用など各茶種別に育成,増殖された品種は,農林水産省登録品種で33種を数え,ほかに府県,民間育成の品種も多い。このうち,最も普及し,全品種中の80%を占めているのは,民間育種家によって選抜され登録品種となった〈やぶきた〉である。

栽培

チャは年平均気温12.5℃以上で最低限界気温-15℃以上,年雨量1400mm以上の温暖多雨の地に適する。なお耐寒性の弱いアッサム種は,日本では鹿児島県枕崎市以南にのみ栽培され,熱帯でも高地ではアッサム種と中国種との雑種や中国種が栽培される。北海道を除き全都府県で栽培されているが,経済的栽培限界は新潟県と茨城県を結ぶ線以南で,主産地は静岡県である。土質は腐植に富む植壌土,植土が適し,表土が深く排水のよいこと,pH5.0~5.5で微酸性が好ましい。30度ぐらいまでのかなりの傾斜地にも栽培でき,排水良好の点から丘陵地,台地に多く栽培される。

日本では一般に3月,挿木苗を10a当り1500本程度定植する。生長に応じ摘採,刈込みを行い,高さ70cm,幅150cm程度の弧状の畝に仕上げる。定植後約7年で標準的収量をあげる成木園となる。その後,樹勢が衰えると切戻しを繰り返し,園によっては100年以上を経過したものもあるが,一般に経済樹齢は50年といわれ,これ以前に改植する場合が多い。摘採は日本では年2~4回行う。5月上旬,いわゆる八十八夜ころ摘採するものが一番茶で,年間で最も品質がよい。以後7・8・9月に二~四番茶を摘採するが,最近は茶価の安い三番茶以降の摘採を中止する園も増えている。このほか,次期の芽をそろえるために,一,二番茶後,あるいは10月,2月などに株表面を刈り,この茎葉で番茶を製造する場合もある。摘採は,かつてはすべて手摘みであったが,現在は品質を重視する上級緑茶のみが手摘みで,一般的にははさみ摘み(1915年ころから),機械摘採(1960年ころから)が行われている。摘採機は手持ちのものからトラクターによるものまで各種あり,最高2人1組1日3500kg(生重)と手摘みの100倍,はさみ摘みの10倍以上の能率をあげている。世界的には旧ソ連でトラクターによる摘採が行われているほかは,なおほとんど手摘みである。熱帯地方では摘採時期に季節性がなく,例えばスリランカでは一年中5~10日おきに,年十数回から数十回,最適の芽のみ手摘みする。園当り収量(製茶量)は,摘採対象の芽の生育程度,摘採方法によって大きく異なるが,日本では10a当り300~400kg,インドなどで120~150kgが標準である。

特殊な栽培法として,摘採前約20日間,わら,こもなどで95%程度遮光する覆下(おいした)/(おおいした)園があり,玉露,てん(碾)茶など高級茶を生産する。また,防霜も兼ね,寒冷紗(しや)などで60%程度遮光する場合もあり,このような園から,かぶせ茶が生産される。春,萌芽後の降霜は一番茶に重大な被害を与えるので,これら被覆法のほか,送風法,散水法,加熱法,薫煙法などの防霜対策がとられる。最近は茶園10a当り3~4台の防霜ファンを設置し,冷えこむ夜,自動運転して上空の暖かい空気を地面に送り防霜を行う園が増加しつつある。

葉を収穫するチャは,とくに多量の窒素を必要とするので,一般に他作物より施肥量が多い。日本では10a当り窒素48kg,リン酸16kg,カリ24kgを年3~4回に分けて施用するのが一応の基準である。緑茶のうまみは原葉中のアミノ酸,とくにテアニンtheanineの多少と関係が深く,窒素多用によりうまみが増加する。

そのため品質向上を目指してきわめて多量の窒素(150kg以上)を投与する場合があり,かえって根を損傷することがある。この反省から最近は,有機資材投入による土壌改良と並行して施肥量節減の努力がされている。なお紅茶では窒素多用はむしろ品質低下をもたらし,経済上の問題もあって,外国での施肥量は概して少なく,インド,スリランカでは10a当り3~8kg程度にすぎない。

チャの病害は約30種あるが,おもなものは葉を侵す炭疽(たんそ)病,餅病,網餅病,赤葉枯病,輪斑(りんぱん)病などである。害虫は約100種あるが,そのうちハマキムシ,ダニ,ヨコバイ,アザミウマ,カイガラムシおよびセンチュウなど約10種は定期的防除が必要である。これらの病害虫防除のために,各種の農薬を年間を通じて10~12回ほど散布するが,薬剤の使用は残留毒性および薬臭の点から,厳しい安全使用基準に従って行われている。今後さらに使用量を減らすため,耐病性品種の育成,摘採期の移動による病害虫発生の回避,天敵の放飼,微生物農薬,性フェロモンの利用など,新しい防除法の確立が急がれている。

執筆者:酒井 慎介

製茶

茶の種類は製法,産地,時期などで分類される。製法で分ける場合,製茶工程の第1段階で生葉をただちに加熱処理する不発酵茶と,萎凋(いちよう)させてから加工する発酵茶に大別される。ここでの発酵とは,生葉中の酵素による茶葉成分の酸化反応を意味し,微生物は関与していない。不発酵茶の代表的なものが緑茶であり,発酵茶の代表は紅茶である。日本では両者の間に半発酵茶としてウーロン(烏竜)茶を区別する。中国では〈六大茶類〉と称して,不発酵茶の緑茶,黄茶,黒茶と,発酵茶の青茶,白茶,紅茶の6種に分ける。このうち青茶は日本でいう半発酵茶にあたるもので,黄茶,黒茶,白茶は中国独特の茶である(〈中国茶〉の項を参照)。

緑茶製造の加熱処理には,蒸気を使うものと釜炒(かまいり)法とがある。加熱によって成分はあまり変わらず,生葉の緑色が保存される。これ以後の操作は乾燥,揉捻(じゆうねん),整形であり,茶の保存性や商品価値を高めるとともに,使用時の茶葉成分の浸出を容易にするために行う。煎茶の製造は蒸熱,粗揉,揉捻,中揉,精揉,乾燥の6工程からなる。この工程は日本で発達した手もみ製茶法を基礎とするもので,現在でも生産家の間で伝統技術として伝承されている。一方,1897年の茶葉揉捻機発明以来,機械の改良研究が重ねられ,現在では1回に生葉50~120kgを連続処理する大型機械をなん台も設置した製茶工場が各地で稼動している。蒸熱工程では連続式の蒸機で30~50秒間蒸し,蒸機から出た茶葉を急速に冷却する。粗揉機では茶葉をかくはん,圧迫しながら100℃前後の熱風にあてて水分をとばす。重量が1/2程度になり,粘りの出てきた茶葉を揉捻機に移して室温でもむ。中揉では再び熱風にあてながら軽くもむ。精揉機は茶葉を細く伸び形にする機械で,熱盤上で茶葉を加圧しながら乾燥,整形する。これを水分5%までに乾燥したものが荒茶(あらちや)である。近代的製茶工場では,運びこまれた生葉の鮮度保持に必要な設備をそなえた生葉室があり,各工程はコンベヤで連結され,機械の運転は自動化されていて,ほとんど人手を要さなくなった。さらにマイクロコンピューターで機械の運転を制御する工場も現れるようになった。

荒茶は再製という仕上加工を経て消費者に渡る。再製では配合,ふるい分け,切断,火入れなどの操作を行って形を整え,加熱香気をつける。火入れの程度は下級品ほど強めにするが,消費地の好みにも合わせる。茶は吸湿しやすく,吸湿すると急速に変質する。この原因は空気中の酸素による酸化がおもなもので,多水分で高温下ほど反応が進む。したがって十分乾燥した茶を窒素ガス中で密封し,冷蔵庫で保存するのが望ましい。

玉露は覆下園の芽でつくる。煎茶に比べて濃緑であり,渋みが少なく,うまみの強い茶である。てん茶も覆下園からとった原料を用いるが,揉捻しないで葉の形のまま乾かす。これを石臼で粉砕したのが抹茶である。かぶせ茶は簡易被覆した原料から製造するもので,玉露の下級品,煎茶の上級品に配合される。玉緑茶は煎茶の工程から精揉を省略して仕上げたもので,釜炒茶と同じ丸形をしている。番茶には硬化した茶葉から製造したものと,荒茶再製時に選別したものとがある。川柳(かわやなぎ)は上・中級煎茶から選別された上級番茶であり,ほうじ茶は番茶を茶褐色になるまで加熱したもので,独特のこうばしい香りがある。

釜炒茶は中国で生産される緑茶の大部分を占め,形状,産地などで数十種の銘柄がある。日本では佐賀,熊本,宮崎の各県で生産される。ウーロン茶は生葉を日光に当てたり室内に広げて萎凋した後に釜炒茶の製法でつくる。生葉の性質,萎凋,発酵の程度によって品質に差ができる。ことに香気に花香を出すにはひじょうに熟練した技術が必要である。

紅茶の製造は萎凋,揉捻,玉解きふるい分け,発酵,乾燥の5工程で行われる。萎凋中に茶葉は水分を減じて柔軟になり,次の揉捻操作に適するようになる。この間に茶葉内部で香味形成に必要な生化学変化が起こる。揉捻機では茶葉の組織は砕かれ,発酵が盛んになる。揉捻葉の塊を解いてふるいにかけ,細かいものは発酵室へ送り,粗いものは再び揉捻する。発酵室は20~25℃で湿度98%に保たれる。ここに静置する間に紅茶特有の香味と色ができ上がる。乾燥で発酵は停止し,紅茶の荒茶になる。以上は正統な工程であるが,最近ティーバッグ用として小型の茶が求められるようになり,そのため茶葉を切断したり,破砕したりする特殊な機械を使う製法も行われる。それがレッグカット紅茶,CTC紅茶である。

このほかに,製造工程は多様であるが,茶葉を煉瓦状に圧縮して乾燥した磚(たん)茶がある。中国,チベット,モンゴルなどで利用され,小刀で削りとって用いる。

成分

茶の特徴的な成分はカフェインとタンニン系物質のカテキンcatechinである。カフェインは人体に興奮作用を与え,苦みを呈する。また利尿作用もある。カフェイン含量は玉露,上級煎茶に多く,番茶には少ない。カテキンは渋みを呈し,茶の成分中最も多いもので,春の一番茶よりも二・三番茶に多く,被覆下で生育した玉露よりも露天で生育した煎茶に多く含まれる。カテキンは紅茶製造中に酸化重合して紅褐色色素になる。そのため紅茶用品種は高カテキン含量でなければならない。アミノ酸の一種であるテアニンtheanineはチャで初めて発見された物質で,チャのアミノ酸のなかで最も量の多いもので,チャ以外の高等植物では発見されていない。一番茶や被覆茶に多く,また窒素の多肥栽培でも含量が多くなる。香気成分としては,青のり香のジメチルスルフィド,若葉の香りの青葉アルコール,花香のテルペンアルコール類をはじめ200種が見いだされているが,単一で茶の香りを連想させる成分は見いだされていない。釜炒茶,ほうじ茶には含窒素化合物のピラジン,ピロールが多くなる。発酵茶では花香をもつテルペンアルコールがひじょうに増加する。保健成分としてはビタミンCが重要である。紅茶では分解されて残っていないが,緑茶にはそのまま残っており,ビタミンCの供給源としても重要である。無機物質としてはマンガンとフッ素が多いのが特徴である。

生産と消費

世界の茶生産量は263万t(1995)で,そのうちの約80%が紅茶,約20%が緑茶である。ウーロン茶の生産は中国の福建・広東両省と台湾に局限され,生産量もひじょうに少ない。緑茶はおもに日本,中国,台湾が生産するとともに,その大部分を消費している。緑茶の輸入消費国は北アフリカ諸国で,輸入量は4万t程度である。紅茶の生産国はインド,スリランカ,インドネシアのほかに,東アフリカの諸国,旧ソ連,トルコ,アルゼンチンと世界中に広がっている。また紅茶の消費も全世界に普及しているが,1人当りの消費量が多いのはイギリス,アイルランドで,年間4kg前後である。次いでニュージーランド,オーストラリアなどのイギリス系諸国が多い。1970年における世界の輸入量・額は約75万t,7億4842万ドルであったのが,1980年には92万t,21億2704万ドルと徐々に増加している(1993年の輸入量は約120万t)。しかし,大消費国であるイギリスではかえって消費が減退している。これは他の嗜好飲料との競合,嗜好の多様化による。

日本の荒茶生産量は約8万t前後である。主産県は静岡,鹿児島,三重,奈良,京都のほかに埼玉,九州各県である。このうち静岡県が全国の約50%を占め,第2位の鹿児島県を大きく引き離している。しかし,鹿児島をはじめ九州各県の増加率は高い。荒茶生産量の茶種別比率(1990)は煎茶が79%と圧倒的に多く,番茶10%,玉緑茶5%,かぶせ茶4%,てん茶1%,玉露0.4%となっている。この比率は1975年以降ほとんど変わっていない。緑茶の国内需要量は10万余tで,数千tの不足分を主として台湾から輸入している。緑茶の1人当り消費量は年間900g前後で減少傾向にある。一方,紅茶の生産は1970年代に入って急速に消滅し,現在では試験的に作られているのみである。約1万8000t(1995)をスリランカ,イギリス,インドなどから輸入している。

執筆者:岩浅 潔

喫茶の文化史

茶は,コーヒーと並ぶ世界的な飲料で,その飲用の風習は中国で始まり東西に伝播(でんぱ)したが,飲用される以前に食用の段階があったと考えられている。現在チャの原産地として最も有力視されているのは中国雲南省の南部であるが,この地域やそれに近接するタイ,ミャンマー北部の諸民族中には,チャの葉を漬物とし,それをかみ,あるいは食べる習俗が見られる。さらに,その漬物茶を乾燥して飲料に用いる例もあり,タイ北部の人々は最近まで茶を飲むことを知らなかったという事実も報告されている。ところで,現在の煎茶や紅茶は,茶葉に湯を注いでその浸出液だけを飲むものだが,抹茶は粉末にした茶葉そのものを飲むもので,茶の歴史からいうと,食用から飲料への中間過程のものといえる。以下,中国,日本,その他のアジア諸地域,ヨーロッパに分けて,それぞれの喫茶文化史を略説する。

執筆者:片山 耕三

中国

中国では野生のチャ樹は雲南,広西から海南島まで分布するが,それが飲料として広く愛好されるまでには長い歳月を要した。〈茶〉という文字も8~9世紀まではなく,それまでは〈荼(と)〉で代用されていた。〈荼〉はニガナのことで,漢代以後,四川から長江(揚子江)流域,江南へと飲茶の習慣が伝わるにつれ,ジャ(チャ)の発音を与えてこの字を使い,唐代に至って〈茶〉の字が誕生したと推定される。なお, (せん),茗(めい)の字も茶と関係し,前漢の司馬相如(しばしようじよ)らの作品にそれがみられるところから,当時,飲茶の風があったと類推する説もある。しかし確実なところは,前1世紀中ごろの王褒(おうほう)の《僮約(どうやく)》の記述あたりで,三国時代の呉や晋代になると,四川,長江中・下流に茶がかなり普及していたことが知られる。とくに南朝では,巴東や武昌などの湖北各地,廬江(ろこう)(安徽),晋陵(江蘇常州)といった銘茶の産地も知られ,唐に至ると,南北中国全体にわたり,少なくとも都市では一般庶民に及ぶ普通の飲料となった。唐の中期には,国都長安では茶館が店をはり,陸羽や常伯熊(じようはくゆう)の《茶経》などの書物もあらわれ,それが飲茶の普及を助長もした。ちなみに,茶の商人や茶館では陸羽の陶人形を置き,商売の守神とした。こうして9世紀には,茶は中国人の生活必需品となり,したがってその生産や販売に政府が介入しはじめ,茶商たちはまた経済界に大きな力をもつに至る。

(せん),茗(めい)の字も茶と関係し,前漢の司馬相如(しばしようじよ)らの作品にそれがみられるところから,当時,飲茶の風があったと類推する説もある。しかし確実なところは,前1世紀中ごろの王褒(おうほう)の《僮約(どうやく)》の記述あたりで,三国時代の呉や晋代になると,四川,長江中・下流に茶がかなり普及していたことが知られる。とくに南朝では,巴東や武昌などの湖北各地,廬江(ろこう)(安徽),晋陵(江蘇常州)といった銘茶の産地も知られ,唐に至ると,南北中国全体にわたり,少なくとも都市では一般庶民に及ぶ普通の飲料となった。唐の中期には,国都長安では茶館が店をはり,陸羽や常伯熊(じようはくゆう)の《茶経》などの書物もあらわれ,それが飲茶の普及を助長もした。ちなみに,茶の商人や茶館では陸羽の陶人形を置き,商売の守神とした。こうして9世紀には,茶は中国人の生活必需品となり,したがってその生産や販売に政府が介入しはじめ,茶商たちはまた経済界に大きな力をもつに至る。

陸羽の時代以前の茶の詳細はわからぬが,陸羽は觕(そ)茶(番茶),散茶(煎茶),末茶(粉末茶),団茶(固型茶)の4種をあげる。これが唐宋時代の茶の基本的分類であった。このうち団茶はこの時代独自の製品といえる。上質の茶葉を蒸し,水分と脂がなくなるまで搾り,次に水を加えてすりつぶし,模(かた)に入れて固型化する。それは地肌が緻密(ちみつ)なため蠟面(ろうめん)茶ともいわれ,宮中の飲用に供するものは竜や鳳を捺(お)したため竜鳳茶と呼び,ふつうには餅(へい)茶,片茶などとも称される。五代と宋代では福建の建州建甌(けんおう)が特産地とされ,碾(ひきうす)(やげんの一種)で粉末の抹茶にして飲用した。宋代の士大夫が詩に詠み,茶書に書きとどめたこの茶は白色が最良とされ,それにふさわしい盞(さん)(茶碗)として黒・茶系の建窯(けんよう),吉州窯が賞用された。

明の太祖朱元璋が団茶の貢納を禁じたことから,団茶はしだいに廃れ,明・清から現在まで,日本と同じような緑茶(散茶)が全盛となり,抹茶はほとんど姿を消す。またジャスミンの花を加えた茉梨花茶や,台湾で主として作られる半発酵のウーロン茶や包種茶なども加わり,現在では多種多様である。茶の産地として竜井(りゆうせい)で名高い浙江省杭州をはじめ福建,雲南,四川などがあげられる。水質に問題があり,内陸性乾燥地も多い中国で茶は大きなふた付湯飲みで大量に飲まれ,日本の緑茶の飲み方とかなり違う。

唐中期,茶が生活必需品となるや,政府はこれを課税の対象としはじめる。782年(建中3)両税法実施の2年後,戸部侍郎の趙賛の献議で茶に初めて十分の一の従価税が課せられた。この税率は外国貿易の輸入品と同率でかなり高いが,40万~50万貫の歳入が記録されているから,年間400万~500万貫の茶が公的に取引されていたことになる。こうした趨勢(すうせい)にのり,835年(太和9)には王涯が榷茶使(かくちやし)に任命され,生産から販売まで官が管理,監督する専売制が実施される手はずが整えられたが,王涯の誅殺(ちゆうさつ)でことはやみ,唐代は十分の一の商品税が課せられるにとどまった。五代の江南各独立王朝は国内産業の育成につとめ,安徽,江浙,福建を中心に茶の生産量はさらに増大した。960年(建隆1)新しい統一王朝をたてた宋は,全国に茶の専売制を施行した。それは,国初には江南商人の中原進出の阻止,対契丹防備軍への糧草輸送とからみ合い,また北宋中期以後の四川の茶は西方の馬匹貿易の見返商品として扱われる(茶馬貿易)など,単なる税収だけでない諸要素が加わっており,時期により,また地域によってかなり複雑である。大勢としては生産から販売まで政府が管理する官売法は四川,陝西以外は行われなくなり,商人に特許権を与える通商法が一般化していった。茶の生産者は園戸と呼ばれ,山場(茶の生産場)に属し,生産された茶はすべてそこに集められた。国都ほか特定の場所に設けられた榷貨務(南宋は都茶場)に代価を納入した茶商は,特許販売証(茶引)を持って山場で茶を受け取り売りさばく。この方式は元から明・清と継承されたが,専売といっても塩の場合ほど厳重ではなく,また国家財政上占める位置も,塩ほど重要ではなかった。

唐から宋へかけて,周辺の異民族,とくに西方の遊牧民の間に飲茶の習慣がひろがり,肉食で馬乳(クミズ)を飲んでいた彼らはことのほか茶を望んだ。宋代,青海省一帯にいた青唐に対し,宋は四川の茶を出して馬と交換した。この貿易の型は明にも継承されている。清朝になると,茶はイギリスを中心としたヨーロッパへの輸出品として脚光をあびる。18世紀初頭には絹を抜く商品となり,1766年(乾隆31)には1350万ポンドの茶が海を渡り,以後,アヘン戦争に至るまで対外経済問題の一つの焦点となった。

執筆者:梅原 郁

日本

日本に喫茶の風習が伝えられたのは,平安初期の入唐僧たちによってであった。そのひとり,近江梵釈寺の永忠は815年(弘仁6)4月,同寺に嵯峨天皇を迎え,茶を煎じて献じている。《日本後紀》に見えるこの記事は日本最初の喫茶史料というべきものだが,当時の唐風文化にあこがれる知識層の間に喫茶が流行したことは,《凌雲集》以下の漢詩文集でうかがうことができる。当時の茶は中国からもたらされた団茶法によるもので,団茶を火にあぶってから粉末にし,湯に投じて煮たものであった。嵯峨天皇は815年6月に畿内近国にチャの栽培を命じ,また,時期は不明ながら,平安宮の東北隅に茶園が設けられ,内蔵寮薬殿が製茶を行った。しかし,その茶は一部の儀式や行事に用いられただけで,日常的に飲用されるまでにはならず,鎌倉初期に栄西が再び中国から茶をもたらすまで茶の飲用は中絶に近い状態だったようである。

栄西は1191年(建久2)7月,再度の渡宋から帰朝したが,その際,当時の中国にひろまっていた新しい抹茶の茶法とともに茶種を将来したとされる。この茶種は,おそらく種子ではなく苗木であったと思われるが,それは肥前の平戸島や筑前の背振山に植えられ,さらに山城栂尾(とがのお)高山寺(こうざんじ)の明恵(みようえ)に贈られた。やがて栂尾はじめ各地でチャの栽培が進み,それと表裏をなして抹茶を飲む風習がひろがった。それまで茶は寺院を中心におおむね薬用として飲まれていたが,抹茶は薬用以上に嗜好飲料として愛好されるようになり,闘茶のような競技的遊戯的茶会が盛行した。そうした条件下で室町時代には,茶の湯という日本独特の芸能が形成されていった。抹茶は茶葉全体を粉にして摂取するもので,これに比べると茶葉のエキス分を浸出させて飲む煎茶は進歩した摂取法といえる。その煎茶は,日本ではふつう江戸初期に来日した隠元がもたらしたとされるが,とにかく煎茶が普及することによって緑茶は日本の国民飲料の地位を確立した。

→煎茶道 →茶道 →緑茶

その他のアジア諸地域

日本と同様に,朝鮮やチベットには唐の喫茶の風習が伝えられ,アラビアは9世紀以来中国との交易を通じて茶が知られており,やがてモンゴル,西アジアへと茶は伝播した。しかし,朝鮮では自然条件がチャの栽培に適さぬこともあって普及せず,李朝以後は喫茶の風習はまったく失われ,現在では飯の焦湯(こげゆ)(スンニュン)や麦焦しを溶かしたものなどが日常的に飲用されている。チベットでは団茶を砕いて煮立て,塩やバターなどを加えたスープ状のものとして用いられており,モンゴルでも同様な飲み方がされている。

ヨーロッパ

ヨーロッパ人が茶という飲料を知ったのは16世紀半ばのことである。そして,1610年はじめて茶がヨーロッパにもたらされた。その茶はオランダ東インド会社の船が運んだ日本の緑茶であった。こうしてまずオランダにおいて喫茶の風習は始まり,次いでオランダを通じてフランス,イギリスに伝えられた。フランスでは17世紀後半の一時期,知識人の間に茶がもてはやされたことがあったが,あまりにも高価であったため,国民飲料としての座はコーヒーの占めるところとなった。イギリスのほうは周知のごとく現に世界最大の紅茶の消費国であるが,18世紀初めごろは緑茶に対する需要が圧倒的に多く,紅茶はごく少なかった。やがてその比率は逆転するのであるが,当時のヨーロッパでは緑茶に砂糖とミルクを入れて飲むのがふつうだったようである。ロシアでは16世紀からシルクロード経由で中国茶を入手していたとされるが,1689年のネルチンスク条約,1727年のキャフタ条約による陸路の隊商貿易によって輸入がふえ,茶の飲用が普及した。

→紅茶

執筆者:片山 耕三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ちゃ」の意味・わかりやすい解説

チャ(茶)【チャ】

→関連項目嗜好作物|中国茶

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ちゃ」の意味・わかりやすい解説

チャ(茶)

チャ

Thea sinensis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「ちゃ」の解説

〓 (チャ)

※〓は「木」の右に上から「艹」+「人」+「ホ」。

植物。ツバキ科の常緑低木,園芸植物,薬用植物

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のちゃの言及

【紅茶】より

…今日,英語でティーteaといえばふつう紅茶をさす。現在〈茶〉を意味する世界各国の言葉は,語源的には中国の広東語のチャch’aと福建語のテーtay(te)の2系譜に従って大きく二つのグループに分けることができる。…

【生薬】より

…アメリカおよびヨーロッパでは薬事法で禁じられているため,医薬品として売買される生薬は市場には存在しない。しかし日本では生薬として扱われているものが香辛料spiceや茶teaなどとして,種類も豊富に出回っており,食生活によく利用される。また医薬品として利用されるものは,成分製剤原料であるとの考え方からdrug materialという言葉もよく使われる。…

【福建語】より

…例えば,〈茶〉の発音は中国語方言一般に破擦音頭子音を示すが(北京語はチャーchá),厦門方言ではテー[te24]のごとく破裂音である。なお英語のティーteaはこの厦門方言からの借用語と言われる。また福建語全体の特徴ではないが,厦門や福州方言の〈変調〉(声調の形態音韻変化)や閩南部に発達した〈文白〉(漢字の口語音と文語音),異読はよく知られる。…

【飲料工業】より

…飲料はアルコール飲料と非アルコール飲料に大きく分類され,これらの製造業を飲料工業という。アルコール飲料すなわち酒類は清酒,ビール,ウィスキー,ブドウ酒などがおもなもので,非アルコール飲料には炭酸飲料,果実飲料,濃厚乳酸飲料などの清涼飲料のほか,コーヒー,紅茶,緑茶などが含まれ,その裾野は広い。

[アルコール飲料]

日本の酒税法では,アルコール分1度以上の飲料を酒類と定め,清酒,合成清酒,焼酎(しようちゆう),みりん,ビール,果実酒類,ウィスキー類,スピリッツ類,リキュール類,雑酒の10種類に分けている。…

【紅茶】より

…今日,英語でティーteaといえばふつう紅茶をさす。現在〈茶〉を意味する世界各国の言葉は,語源的には中国の広東語のチャch’aと福建語のテーtay(te)の2系譜に従って大きく二つのグループに分けることができる。チャの系譜に属するものに,日本語,ポルトガル語のcha,ヒンディー語cāy,ペルシア語chāy,アラビア語shāy,ロシア語のchai,トルコ語のçayなどがあり,一方テーの系譜に属するものとしては,オランダ語のthee,ドイツ語のTee,英語のtea,フランス語théなどがある。…

【生薬】より

…植物,動物および鉱物の天産物をそのままか,またはその一部,あるいは動植物のエキス,分泌物,細胞内含有物を乾燥など簡単に加工を施し,薬用に供するものである。しかし,直接医薬品となるものばかりでなく,生薬製剤,成分製剤の原料となるもの,ならびに香辛料,香粧品,工業薬品などの原料をも含む。生薬は乾燥などによって腐敗やカビなどの繁殖を防ぎ,動植物自体の酵素反応を妨げ,化学的,生化学的に経時変化の少ないものが常時利用できるようになった。…

【専売】より

…国あるいはその他の公権力が,なんらかの行政的な目的をもって,特定物品の生産あるいは販売を独占することをいう。専売は,その目的により,財政専売または収益専売と,行政専売または非収益専売とに分けることができる。前者は,政府等が特定の物品を独占的に生産・販売することによって財政収入を得ることを目的とするもので,タバコ,火酒(アルコール度の高い酒)などの専売がこれに当たる。この場合には,国民はその物品の購入に際して,政府の決定した価格による対価の支払を強制されるため,実質的には消費税を課したのと変わらない結果になる。…

※「ちゃ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...