木材(読み)モクザイ(その他表記)timber

精選版 日本国語大辞典 「木材」の意味・読み・例文・類語

もく‐ざい【木材】

- 〘 名詞 〙 建築・工作などに使うための材料とする木。材木。

- [初出の実例]「気候平和、穀禾、稲米、莢豆、重価の木材数種」(出典:玉石志林(1861‐64)一)

- [その他の文献]〔戦国策‐趙策〕

き‐ざい【木材】

- 〘 名詞 〙 もくざい。材木。

改訂新版 世界大百科事典 「木材」の意味・わかりやすい解説

木材 (もくざい)

timber

wood

lumber

木本植物の木質化した部分の呼称。樹木として生きている立木(りゆうぼく)は根,幹,枝の各部分で内側に木材を,外側に樹皮を生産し続けている。これは樹皮と木材の中間にある形成層の働きによるものであるが,樹皮に比べて木材の生産量がはるかに多いので,木材は樹木の大部分を占め,樹木は外側に肥大していき,上下にも伸びていく。この木材の中で,その形質を生かして工業的あるいは工芸的に主として利用されるのは幹の部分(太い枝の部分も含む)であり,その他はパルプ材,燃料材などのように原材料的に使われることが多い。このおもに利用される部分を素材と呼ぶが,素材はまた加工を加えない木材部分を指すこともある。なお材木とはある程度の大きさと形状を保ち,商取引の対象とされる木材をいう。JAS(日本農林規格)では素材を幹から枝を落としたままの形の丸太と,四面を粗く落とし,丸身のついた角材の形にした杣角(そまかく)とに区分している。素材を製材したものが製材(製材品)で,JASでは板類,ひき割類,ひき角類に区分される。横断面中に樹心を含むときが心持ち材で,樹心を含まないときが心去り材であり,心持ち角,心去り角などとも呼んでいる。製材はまた用途によって,例えば柱角,土台角,母屋角(もやかく)などと呼ばれることがある。丸太をひき割っただけで両側に丸太の外側部分がついているものを耳付き材,正割りまたは正角に相当していても四面すべてにひき面が通っていないものを押角(バタ角),平角の幅の広いものを盤と呼ぶ。製材のうち構造用に使われるものを構造材,それ以外の比較的小径のものを羽柄材(はがらざい)と呼ぶこともある。製材のJASによる等級は欠点の多いか少ないかによって特等,1等,2等に区分される。針葉樹の場合,この区分は主として構造上のものであって,大きい強度のかかるところには特等,1等が用いられる。これと併行して外観上の等級があり,節その他の欠点の程度により無節,上小節,小節の区分がある。JAS製品では構造上の等級は必ず表示しなければならないが,外観上の等級は任意表示である。

種類

樹木には針葉樹類と広葉樹類があるが,それぞれの木材の細胞構造はかなり異なっているので,それぞれ針葉樹材,広葉樹材と呼ばれる。前者は一般に軽軟であるので軟材(ソフトウッド)と呼ばれ,後者は一般に重硬なので硬材(ハードウッド)とも呼ばれる。もっとも例外もあって,例えば広葉樹材でも針葉樹材より軽軟なキリ,針葉樹材でもある種の広葉樹材より重硬なカラマツなどがある。一般に大材ほど利用しやすく評価も高いので,多く利用されている樹種はほとんどが高木性のもので,低木性のものは少ない。日本産の木材で最も多く使われる針葉樹材はスギ,ヒノキだが,これについでアカマツ,クロマツ,エゾマツ,トドマツ,カラマツ,ヒバ(アスナロ,アテ),ツガ,サワラ,モミ,トウヒなどがある。特殊な用途にはネズコ,コウヤマキ,カヤ,イチイなどもきわめて有用な材である。国産の広葉樹材ではブナが最も多く利用されており,これについでミズナラが多い。さらにシナノキ,ハリギリ(センノキ),ケヤキ,カツラ,カンバ,ヤチダモ,キリなどが続き,カシ,タブ,イタヤカエデ,シオジ,ミズメ,ヤマザクラ,クリ,クスノキ,トネリコ,ハルニレ,トチノキ,ホオノキなども重要である。そのほか,有用なものをあげれば,オニグルミ,ハンノキ,ドロノキ,アサダ,シイ,イスノキ,イヌエンジュ,アオダモなど,広葉樹材のほうがはるかに種類は多い。スギやヒノキ,マツなどのように,主産地形成の進んでいたものは,秋田スギ,北山スギ,吉野スギ,木曾ヒノキ,南部マツなどのように産地の名を付して取引されるが,品質にはそれぞれ特徴があるにしても,別に樹種が違うわけではなく,若干の品種的な差と生育環境,取扱い方の違いが特徴となってあらわれたものである。

構造

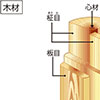

形成層から樹体の内側に生産されていく木材は,円周状に層をなした無数の細胞から成り立っているが,この層を生長輪という。とくに季節によって生長の差が大きく,外観的に明りょうに区分できるので,1年間の生長層を年輪という。ラワンなどの南洋材には季節による生長の差が少なく,生長輪の認められないものが多い。1年の間でも気候の異常などによって生長状態が著しく変わると,正しい年輪のほかに年輪状の組織ができることがあり,これを偽年輪と呼ぶが,完全な円周にならないことが多い。年輪の中で生長の早い春にできる材部を早材(春材)と呼び,細胞の形も大きく細胞膜も薄い。夏以降の生長の遅くなる時期にできた材部を晩材(秋材,夏材)と呼び,細胞の形は小さく細胞膜は厚い。両者の差は樹種によりきわめて著しいものと,さほどでもないものとがある。早材は軽軟で晩材は重硬なので,1年輪の中に占める晩材の割合を晩材率(秋材率)と呼び,年輪幅とともに材質を示す指標にされることがある。針葉樹材を構成する主体となる大部分の細胞は,樹種や生長状態によっても差があるが,長さ1~7mm程度,幅0.005~0.07mm程度の縦長の細胞で構成されている。この細胞は仮道管と呼ばれ,樹体を支える役割を果たすと同時に,生育時には水分や養分を流動させる役割をも果たしている。広葉樹の場合には,水分や養分を流動させるのは道管と呼ばれる縦につながった管状の細胞であり,樹体を支えるのは主として木部繊維と呼ばれる長さ0.5~2.5mm,幅0.01~0.06mm程度で仮道管よりは短いがやはり縦長の細胞によっている。道管の径は樹種によって大差があり,イスノキのように0.02~0.08mm程度と肉眼ではほとんど見えないものから,クリのように0.1~0.5mmと肉眼でもよく見え,木目の外観を形成しているものまで広範囲にわたっている。このような縦につながった細胞の間に,柔らかく膜の薄い細胞が横につながった帯状の組織があり,樹体の中心から放射状に分布するので放射組織と呼ばれている。この放射組織は針葉樹では細く目だたないが,広葉樹ではかなり多くの細胞が集まっていて肉眼的にも目だつ樹種があり,道管の配列や大きさとあいまって樹種特有の外観を示している。道管の配列には3種類あり,樹種によって並び方が決まっている。木口面を見た場合,環孔材はおもな道管が年輪の境目にそって並び(クリ,ケヤキなど),散孔材は分散してばらばらに並び(ブナ,マカンバなど),放射孔材は放射状に並ぶ(カシ,シイなど)。広葉樹の中でただ1種ヤマグルマだけが針葉樹のように道管をもっていない例外である。そのほか広葉樹には木部繊維の間に縦につながる膜の薄い柔細胞をもっているものがあり,キリなどでは材の40%にも及んでいる。針葉樹では樹脂道や樹脂細胞を含んでいて,やにを出すものがある。

針葉樹,広葉樹を問わず,丸太の横断面で外周部の色の白っぽい部分を辺材(しらた),中心部の濃色の部分を心材(あかみ)と呼び,辺材は養分が多く腐りやすいが,心材には心材物質が形成されていて一般に腐りにくい。針葉樹の場合は立木の含水率は心材では40%前後だが,辺材では100~200%にも及ぶ。広葉樹ではその差は縮まり,逆転することもあるが,やはり差が見られる。中心部分に心材色がなく,水分差だけがあるときは熟材と呼ぶことがある。また,病害などの影響で中心部が濃色になったものを偽心材と呼ぶ。

材質

幹の形は一般に長い円錐形または砲弾形であり,下から上への細りの少ないものを完満材(うらぶとり材),細りの著しいものを梢殺材(うらごけ材)という。1本の木の中でも材質はある程度ばらつき,例えば比重なども平均値に対して1~2割の部分差が出る。また中心からある程度の年数までは繊維の長さも短く,強度も小さく,製材しても欠点の出やすい部分が続くが,これを未成熟材という。針葉樹では中心から10~15年輪程度とされている。また,生長の過程で枝のついている樹冠部分で形成された材を樹冠材,力枝(樹冠の下側で,その時点では最も勢力のある枝)の下の部分で形成された材を枝下材といい,一般に前者は後者にくらべて節があり,比重も強度も低く品質も劣るとされている。1本の丸太の中でもこのように材質の差があるが,それぞれの丸太,あるいは産地の異なる丸太ではさらに材質の差はひらき,節その他の欠点の出方とあいまって,それぞれの丸太の値うちはみな違ってくる。欠点の多いものは評価も低い。

形態上の木材の欠点には次のようなものがある。(1)節。(2)あて 傾斜地の木や一方向だけから強風を受ける木などにできる異常材。色は針葉樹ではやや暗色に,広葉樹ではやや白っぽくなり,正常材と違って繊維方向に大きく収縮するので,製材すると大きな狂いの原因となる。曲り材,偏心材などに多く,針葉樹では生育時に圧縮力を受ける側,広葉樹ではその反対側にできる。(3)引抜け 立木が切り倒されるときに材の一部が根株についたまま引き抜かれてしまったもの。(4)目まわり 年輪にそった円周状の割れ。(5)蛇下り 冬季の寒さのため長さの方向に割れた樹木の表面が,生長とともに巻き込まれたもの。(6)入り皮 幹に傷を受けたときの樹皮が材中に巻き込まれたもの。(7)胴打ち 立木を切り倒すとき岩などに激突して組織が破壊されたもの。(8)もめ 立木時に風力などで組織内にできた挫傷。(9)偏心 心が中心から離れているもの。(10)多心 枝分れなどで心が二つ以上あるもの。そのほか曲り,ねじれ,腐れ,虫食い,空洞,変色,木口割れ,心割れなど多くの欠点項目がある。

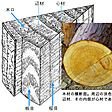

性質

木材は方向性をもった細胞の集りなので,方向によって性質が異なる異方性をもっている。材軸の方向を繊維方向,樹心から放射した方向を放射方向,年輪円に接するような方向を接線方向と呼び,それぞれの方向に直角な面を木口面,板目面,柾目(まさめ)面と呼んでいる。それぞれの面で細胞の配列状態が違うので外観も異なってくる。一般にこのような年輪,道管,放射組織など,木材を構成する組織の配列や大小などに基づく材面の状態を木理あるいは木目と呼んでいる。木目というときは,とくに年輪を意識していることが多い。装飾的価値のある木理が杢(もく)である。

木材の物理的・機械的性質に最も大きい影響を与えているものは比重と含水率である。

(1)比重 木材の比重は同じ樹種の木材内でも若干の開きはあるが,樹種によってかなり違っている。軽いものはバルサの0.17から,重いものはリグナムバイタの1.23まであり,国産材でもキリの0.30からイスノキの0.90までまちまちである。一般に比重が大きいほど強度は大きく,半面膨張収縮も大きくなる傾向があり,その他の性質も比重に影響される場合が少なくない。

(2)水分 生材(なまざい)から水分が減少していっても,初めは重量が減じるだけで木材の性質は変化しない。これは細胞の空孔にたまっている自由水が抜けていくだけだからである。しかし,含水率(乾量基準)が約30%以下になると,細胞実質と分子的に結合している結合水が抜けていくので,含水率が減少するにつれて木材は収縮し,強度も大きくなっていく。含水率が増えていくときはその逆になる。このように水分変化によって性質に変化の起こる限界の含水率約30%の状態を繊維飽和点という。繊維飽和点以下の木材の含水率は,最終的には外部空気の温湿度状態とつりあって安定する。これが平衡含水率である。外部の湿度が下がれば木材は水分をはき出すので湿度は上がり,外部の湿度が上がれば木材は湿気を吸収して湿度は下がる。これが木材の湿度調節機能と呼ばれるもので,木材の長所の一つとされる。

(3)膨張収縮 木材は熱によってはほとんど伸び縮みしないが,水分の増減によって伸び縮みする。その程度は含水率1%当り接線方向で0.15~0.50%程度,放射方向,繊維方向はそれぞれさらにその60%,4%程度で,繊維方向はかなり長い材の場合のほか問題にならない。あてなどの欠点の影響で,伸び縮みに部分的な差ができると,狂い,割れ,ねじれといった木材の欠点の原因となる。放射方向の寸法変化よりも接線方向のそれが大きいことは,木材の反りや割れの原因となる。割れを避けるために心持ち材では裏面にあらかじめ背割りを入れておくことが多い。

(4)強度 木材はその細胞構成上,繊維方向の強度がきわめて大きく,金属などに比べると低くとも比重がそれ以上に小さいため,両者の比をとると軽いわりに強いすぐれた材料といえる。横方向の強度は,強度の種類(圧縮強さや曲げ強さなど)や樹種によって異なるが,縦方向強度の1/3~1/20程度である。木材は普通,縦使いをされるので,縦方向のものしか表示していない。実際に使われる木材には欠点もあり,材質のばらつきのあることも見越して,実際強度よりもかなり低い許容応力度が定めてある。

(5)耐久性 木材は単なる老化や風化に対してはきわめて強い材料で,数百年以上の耐久実績も少なくないが,腐朽や虫害などの生物劣化には弱く,これを防ぐことが耐久力の決め手になる。薬剤による防腐処理および防虫処理が効果的だが,害を受けやすいところはなるべく無処理の辺材を使わないようにする。しかし木材をとくに常時乾燥状態に置けるようにした用途では,辺材を使っても腐朽しない。火に対しては易燃性であるが,ある程度厚いまたは太い木材を使えば火は内部まで進行しにくい。

(6)加工性 木材はのこでひける,かんなで削れる,釘打ちができる,接着が容易である,薬剤が浸透しやすいなど,加工しやすい性質があり,金属,プラスチックなどに比べると大きい長所である。

(7)熱その他 木材は熱伝導率がひじょうに小さく,しかも比熱が大きいので,断熱的にはきわめてすぐれた材料である。この性質は吸湿吸水性とあいまって普通の条件では結露しない特長ともなっている。電気に対しては,乾燥状態では極端に高い絶縁性をもつが,湿った状態ではよく電気を伝える。音に対しては,木材は比重が低いだけでなくみずからも発音体になりうるので,あまり防音的な材料とはいえない。

(8)化学的性質 木材の主成分はその50%前後を占めるセルロースであり,その糸状分子の周囲を15~30%を占めるリグニンが固めていて,残りはヘミセルロースが主体である。紙パルプやアセテート繊維はセルロース部分を取り出して造るが,リグニンにはまだ大規模な用途は開発されていない。ヘミセルロースからはセルロースとともに糖化してアルコール製造などが可能だが,経済的に成り立ちにくい。

加工

木材は丸太のまま,あるいは丸太を正円に削り出して使う用途もあるが,多くは製材してから乾燥し,切削し,さらに必要に応じて接着,薬剤処理,塗装などの各加工工程を経て製品化される。(1)乾燥 木材を戸外に放置して自然に乾いていくのを待つのが天然乾燥である。長期間を要するうえに最終的に含水率15%くらいまでしか乾かないので,高度加工をする木材は一般に25~30%程度まで天然乾燥した後,用途により5~12%まで人工乾燥する。乾燥装置としては内部送風式(IF型)の蒸気乾燥室が一般的であり,広く普及している。特殊なものとして減圧乾燥装置や低温除湿乾燥装置などがある。(2)切削 最も多く使われるのは平削りで,プレーナー(回転かんな)で削ったうえ,仕上げをスーパーサーフェーサー,あるいはサンダーなどで行う場合である。そのほか形削り,せん孔,旋削(せんさく)などがある。建築現場などでは手持ちの電動工具がよく用いられるが,据付け型のものほど精度は出ない。NC制御の多機能加工機も使われている。(3)接着 工場で合板や集成材を造るときのほか,複合材料の製造や仕上げなどに重要な工程となっている。使用個所に応じた耐水耐候性をもたせるために,接着剤や接着法を使い分ける。(4)薬剤処理 防腐,防虫,難燃化などのために薬剤処理が行われるが,処理方法には塗布,浸漬(しんせき),加圧注入などがある。最も効果的なのは加圧注入で薬剤の浸入度が深いため,表面を削り落としても効果は持続される。薬剤として多く使用されているのは防腐にクレオソート油系,CCA系,防虫にクロルデン系,フッ化物系,ホウ素系,難燃化にはリン酸アンモニウム系などである。(5)塗装 日本では木材の素地そのままの感触をたいせつにする習慣があるが,海外では美観を与え表面を保護するために塗装して用いるのが一般である。日本でも家具内装などは塗装して使うことが主流になっている。塗装には工場塗装と現場塗装とがあり,きわめて多様な着色剤,目止剤,塗料が使われている。

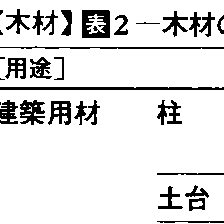

利用

木材は丸太のまま,薄く削って単板(ベニヤ)にする,製材する,木毛にする,細かく砕いたチップにする,木粉にする,炭やまきにするなどの種々な形態での使い方がある。日本の素材需要量の2/3は製材用であり,パルプ用がこれにつぐが,その大部分は低質材や製材などの廃材の再利用であり,合板用が素材需要量の1/6程度となる。丸太のままでの需要は全体の1%程度でしかない。燃材としての利用は0.4%程度である。製材品需要の3/4は建築用であり,その2/3は住宅用である。原材料としての利用は,むしろ価格のほうに考慮が払われ,さほど樹種も形状も選ばない。エネルギー源としての利用も同様であるが,木材工業団地の廃材が工業用の熱源に,農山村地帯での低質材が施設園芸や生活用の暖房などに用いられる。砕いた木材を熱と圧力を加えて固めたオガライトやペレット状の燃料も造られている。表2に各種の用途に使われるおもな樹種を示す。

執筆者:上村 武

材木問屋

日本における木材の商品化は平安時代の末ころから始まった。それがさらに進んで鎌倉時代には産地や消費地に問丸が発生した(材木座)。近世になると,その初頭には築城や城下町の建設にともなう大量の木材需要により急速に木材取引の組織が整い,産地,中継地,消費地に,主として大名を相手とする多くの材木問屋が成立した。さらにその後の近世都市の発達によって取引の相手は町人にも広く拡大し,全国的な木材市場が成立するとともに,材木問屋の組織化も進んだ。江戸では材木問屋が,その成立する過程によって板材木問屋,熊野問屋,川辺問屋,木場材木問屋などの組合をつくった。板材木問屋は慶長年間(1596-1615),江戸城の本丸造営にあたり,相模,遠江,三河,尾張,伊勢,紀伊の諸国から木材調達のために呼び集められたものが,工事完了後も江戸に残り材木問屋を営んだといわれ,当時17人で組織された。熊野問屋は大和十津川辺よりの木材運送御用を務めていたものであった。宝永年間(1704-11),板材木問屋を助けて御用材の調達にあたったことから両者の組合が合併して板材木熊野問屋と称するようになった。諸国よりの木材,熊野の産物を引き受ける問屋である。合併当時は48人であった。川辺問屋は竹木炭薪問屋,炭薪問屋ともいわれる。初め江戸地回りの木材を取り扱っていたが,その後しだいに営業を拡大し,竹木炭薪を広く取り扱うに至った。このうち川辺一番組古問屋77人は,1747年(延享4),木場材木問屋に加入した。取扱品目は角材木,挽木,板,貫(ぬき),小割り,丸太,竹,木炭,薪で,このほか端下穀,茶,葭藁の類があった。木場材木問屋に加入以後は材木炭薪問屋,本所竪川通材木炭薪古問屋ともいった。残りの524人は竹木炭薪6組,炭薪12組に大別される。炭薪12組は炭薪だけを取り扱い,材木を取り扱わない。この両組は経営規模が小さく,組合の人数もその時々で増減があった。木場材木問屋は慶長年間に本丸造営の木材調達に従ったもののうちで,元禄(1688-1704)ころ深川の木場に住むようになったものである。元文年間(1736-41)に12人が組合をつくっていた。諸材木角平物,諸木榑木(くれき),諸木末口丸物,諸木板,廻船帆柱桁などの大小長短さまざまなものを取り扱った。江戸の材木問屋は引き受けた材木を仲買に限り売り渡し,直接消費者に売ることができなかった。問屋から木材を買って消費者に売るのは仲買である。幕末にはおよそ600人の材木仲買がいた。江戸の材木問屋は近世中期以降になると業種がはっきり分かれ,その取扱商品も特定された。1747年に川辺一番組古問屋が木場材木問屋に加入したのも,古問屋の取り扱っていた商品の中で角木は材木問屋が取り扱うべきものであり,材木問屋以外のものは取り扱うことができないものであると訴えられたからであった。明治維新後,問屋仲間は廃止されたが,問屋制度はその後も続いた。

執筆者:伊藤 好一

利用の歴史

日本

縄文時代の石斧(せきふ)の柄にサカキ,弓に緻密(ちみつ)で曲げに強いイヌガヤ,容器には粘りがあり欠けにくいケヤキ,サクラ,ヒノキが使われ,弥生時代には鋤(すき),くわに堅くて強いアラカシなど,それぞれ木の性質を生かして使っている。《日本書紀》の素戔嗚(すさのお)尊の説話が,ヒノキは宮殿,スギ,クスノキは舟,マキは棺に使うとしており,木の性質をすでに正しく知っていたことを示している。《日本書紀》天智天皇3年条の〈筑紫に大堤を築きて貯水〉したという記事に該当すると考えられる水城(みずき)(現,福岡県太宰府市)ではヒノキの木樋(もくひ)が使われ,藤原宮の井戸にもヒノキの建築用材が転用されている。平城京の建物の柱にはヒノキとコウヤマキが使われ,径1.65mのスギをくり抜いた丸井筒もある。建築用材の主要部には加工しやすく耐久性のあるヒノキが古来使われ,美しさと特有の香気を好んで柱など目だつ部分に使い,耐水性のあることから土台やふろおけなどにも使う。スギも加工がしやすく木目の美しいことから柱や天井板などに使い,曲げに強いマツははりに,堅く木肌の美しいケヤキもはりに使う。違棚(ちがいだな)や家具にはシタン,コクタン,ビャクダン,タガヤサンなどの輸入材を使い,外来であることから唐木(からき)と称した。この輸入が始まった時期は不明だが,江戸時代初期のいわゆる唐木趣味の例に桂離宮新御殿の桂棚と呼ばれる棚,日光東照宮拝殿室内の彫刻などがある。木材は切り取ってすぐに使うと割れたり反ったりするため十分に時間をおく。この間,屋外に置いて風雨にさらしたり水につけてやにを抜いたりする。これを養生(ようじよう)という。また,生育した地形,日当りなどの条件により同じ樹種でも特有の性質があるので,その特質および樹種の別を生かし,十分に養生を行う必要がある。

執筆者:西 和夫

西洋

西洋建築は石造,煉瓦造とよくいわれるが,それは壁だけのことであり,床や屋根は伝統的に木材で造るのが通例であった。中近東のように木材の極度に乏しい地方の日乾煉瓦造の住宅でも,はりはポプラなどの丸太を用い,移転するときも,はりだけは持っていく。古代から木材はそのように用いられており,大規模な建築に必要な大材は,遠隔地から運搬された。地中海地域で著名であったのはレバノン杉で,エジプトの王陵やソロモンの神殿の建造にも用いられていたといわれる。

ヨーロッパ北部・東部は寒冷でエゾマツ,スギなどの針葉樹林が多く,古くから丸太小屋がつくられてきた。しかし,北西ヨーロッパで最も典型的な建築用材はオークで,堅く耐久力があり,古代から小屋組や床組に用いられてきた。中世には,骨組構造の建物に用いられ,日本の真壁(しんかべ)造に似たハーフティンバーという木造建築技法が発展した。のこぎりの発達により板材が容易に作れるようになった18世紀以降には木の骨組を下見板(したみいた)で包んで,より風雨に強く,すきま風の入らない構造が普及し,とくに木材が豊富で安価なアメリカ合衆国では,ほとんどの住宅がこの方式で造られた。また,スギやナラを割って薄板にし,それらをうろこ状に張りあげるシングルshingle(木瓦(きがわら))ぶきは,屋根にも壁にも適用され,風雨に強く,今日でも愛用されている。アメリカでは1830年代から釘の大量生産が可能となり,機械で製材した2インチに4インチ(いわゆるツーバイフォー)の規格材を,枘(ほぞ)を用いず釘打ちだけで組立ててゆくバルーン・フレーム構造balloon frame constructionが確立し,これが西部開拓をおおいに促進した。木材の不足に対応して,比較的細く薄い木材を集成する技術も発展し,初めはジベル(すべり止め鉄鋲)をはさみ,ボルト締めして集成したが,第2次大戦後は接着剤が急速に進歩したので,いかなる大きさの集成材も金物なしで作れるようになり,現在ではまったく新しいタイプの木造建築の展開が期待されるようになっている。

→木造建築

執筆者:桐敷 真次郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「木材」の意味・わかりやすい解説

木材

もくざい

樹木の形成層の活動によってできた二次木部が多量に蓄積したものをいい、単に「材」ともよぶ。樹木は幹、枝、根の各部に二次木部を蓄積するが、一般に木材というときは、切り倒された幹の部分をさすのが普通で、これを製材したものが「材木」である。

[鈴木三男]

種類と資源

形成層をもつ植物はすべて木材をつくりうるが、人間が材木として利用しうる量を蓄積する樹木は限られている。ツツジ、アジサイなどの低木性の樹木や、フジ、シラクチヅルなどのつる性樹木は特殊な用途以外ほとんど材木として利用されることはなく、材木の中心を占めるのは、スギ、ケヤキなどの高木性の樹木である。高木となる樹木は裸子植物の針葉樹類とイチョウ、そして被子植物双子葉類のいわゆる広葉樹である。針葉樹およびイチョウの材は針葉樹材とよばれ、後述のように仮道管が構成の大部分を占めることに起因する性質などによって、広葉樹材とは非常に異なっている。また、針葉樹材は一般に軽軟であるので「軟材」ともよばれる。日本での主要な針葉樹材は、スギ科のスギ、コウヤマキ、ヒノキ科のヒノキ、サワラ、アスナロ、マツ科のアカマツ、クロマツ、モミ、ツガ、カラマツ、イチイ科のイチイ、カヤなどである。また、日本に輸入されるものとしては、北アメリカからの米材(ベイツガ、ベイマツなど)、ロシアからの北洋材(トウヒ類、トドマツ類、ダフリアカラマツなど)、ニュージーランドからのラジアータマツなどがある。

一方、広葉樹がつくる広葉樹材は、植物の種類によってそれぞれ異なった組織構成をもっており、それに起因して実にさまざまな外観と性質を示す。バルサやキリなどのように針葉樹材より軟らかいものもあるが、一般に広葉樹材は「硬材」とよばれる。ケヤキ、ミズナラ、カンバ類などの日本の広葉樹は、ほとんどがなんらかの形で利用されている。また、東南アジアを中心とした地域から輸入されているラワンやチークといった南洋材の多くは広葉樹材である。なお、形成層によってつくられた二次木部ではないが、一次組織が繊維に富んでいる単子葉類も木材として扱われることがある。モウソウチク、マダケなどの竹(たけ)材、ココヤシなどのヤシ材がこの例で、通直性に富んだ性質を生かした利用が図られている。

針葉樹材、広葉樹材は、資源としてみたとき、世界中に均等に分布しているわけではない。世界の温帯域は古くから人類の活動の中心であったため、木材の蓄積はきわめて少なく、亜寒帯域と熱帯域が木材蓄積の中心となる。北半球の亜寒帯林は北欧、シベリア、アラスカ、カナダときわめて広く分布している。林を構成する樹種はトウヒ、モミ、カラマツ類などマツ科の針葉樹類が中心であり、蓄積されている木材の量も多い。しかし、亜寒帯林は極寒の地で長い年月をかけて成立した林であるため、一度伐採されると森林の回復はむずかしい。一方、熱帯域では熱帯降雨林とその周辺の地域の森林が中心となる。ここでも天然林の伐採による自然破壊が急速に進んでいるが、近年、ようやく植林などが行われるようになってきている。

[鈴木三男]

木材の外観

木材は、幹の長軸方向に細長い組織と、幹の中心から長軸に直角、つまり放射方向に細長い放射組織とから成り立っている。したがって、木材の構造は、幹を横断する横断面(木口(こぐち))、幹の中心を通り、それを縦断する放射断面(柾目(まさめ))、および年輪に接して幹を縦断する接線断面(板目(いため))で観察すれば理解しやすいし、これら三つの断面のそれぞれには、同じ樹種の材であっても、異なった性質が現れることもわかる。

木材は形成層の細胞分裂によって、年々、肥大成長していくが、1年間での増加分が年輪である。年輪は幹の横断面で同心円状をしており、年輪の数がその木の樹齢を表すことになる。年輪は、成長が活発な春の時期につくられた早材(そうざい)と、成長が低下する夏から秋の時期につくられた晩材(ばんざい)とからなる。早材は春材(しゅんざい/はるざい)ともいい、細胞が疎大なので目が粗く、軽軟となる。これに対し、晩材は夏材(かざい/なつざい)ともよばれ、細胞が小さいので目が詰んでおり、硬くて色調も濃く見えることが多い。

木材は細胞壁が厚く、じょうぶな細胞がきわめて多数集合しているため、高さ100メートルを超えるような巨大な樹体を支えることができる。また、木材は道管、仮道管によって根から枝や葉への水分の通路となっている。しかし、すべての部分が通路として働いているわけではなく、新しい二次木部が外側に順次付け加えられるのにしたがって、幹の中心から順次「心材化」が進む。心材化とは老廃物を木材部分に蓄積し、水分の通路である道管や仮道管がゴム状物質の充填(じゅうてん)やチロース(チローシス)の形成などによって閉塞(へいそく)され、すべての組織が死滅することである。心材化した部分は「心材」とよばれ、赤、黒、紫など樹種に特有の色をもっている。一方、周辺部にあって水分の通路として盛んに機能している部分を「辺材」とよぶ。辺材は一般に色が淡色なので「白太(しらた)」ともよばれる。心材化は、樹齢と通路として働く辺材の量に関しておこるため、直径の小さな木や、旺盛(おうせい)な成長を続けている木では心材がまだみられないのが普通である。

[鈴木三男]

木材の構造

木材を構成している細胞の大部分は、発生の過程で完成すると同時に細胞質を失った細胞(いわば死細胞)が占めている。このため、樹幹内で生きているのは放射組織、樹脂細胞、木部柔組織などをつくっている柔細胞であり、その量も少ない。これら少数の生きた細胞によって、死んだ組織である道管や仮道管の働きがコントロールされ、また、心材化などの現象が引き起こされると考えられる。こうしたさまざまな細胞で構成された材の構造の概略は次のようである。

(1)針葉樹材 ほとんどの針葉樹材の構造は比較的単純であるが、その理由は、針葉樹材の体積の実に90%以上が仮道管によって占められており、他は少量の放射組織、樹脂細胞などをもっているにすぎないためである。多くの針葉樹材の放射組織は単細胞幅であり、柔細胞だけからなるが、マツ科の多くは放射仮道管をあわせもっている。樹脂細胞は仮道管の間に散在するのが普通であるが、イチイやカヤなどではこれを欠いている。マツ科のマツ、トウヒ、カラマツ属などは、放射仮道管以外に軸方向の垂直樹脂道と、紡錘形をした放射組織の中に水平樹脂道をもち、他の針葉樹材と際だった違いをみせている。また、普段は樹脂道をもたないモミやメタセコイアが形成層に刺激を受けると、樹脂道をつくることが知られている。これを傷害樹脂道とよぶ。

(2)広葉樹材 広葉樹材の構成要素は数多くあるが、大きくは軸方向の要素と放射組織の二つに分けられる。軸方向の要素には、水分の通路となる道管と道管状仮道管、機械的支持機能をもつ繊維状仮道管と真正木繊維、生きた細胞からなる木部柔組織などがある。放射組織には、すべて同型の細胞からなるものと、異なる形をした細胞からなるものとがある。また、ラワン類やカクレミノなどでは、垂直や水平の細胞間道をもつものもある。さらに広葉樹材は、構成細胞の種類が多く、それぞれの形態的な変異も大きいため、実にさまざまな形状を示す。このうち、横断面で見た道管の配列が非常に特徴的であり、しばしば木材のよい識別点となる。ケヤキ、ミズナラ、シオジなどは大きな道管が年輪の初めに同心円状に並ぶので「環孔材」とよばれる。これに対して、ヤナギ、ブナ、カツラなどは年輪内全体に同じくらいの直径をもった道管が散在しているので「散孔材」とよばれる。このほか、アカガシなどのカシ類にみられる道管が放射方向に配列する「放射孔材」、ヒイラギなどにみられる道管の集合した部分が波状に配列する「紋様孔材」などがある。さらに、ヤマグルマなどのように道管をもたないものは、横断面で道管の孔(あな)が見えないため、「無孔材」とよばれる。

[鈴木三男]

木材利用の状況

国連食糧農業機関(FAO)の統計データベース「FAOSTAT」では、木材利用を産業的利用(建築用、紙・パルプ用、合板用)と、燃料用の薪炭的利用とに大きく区分して統計処理を行っている。2012年版の「FAOSTAT」によると、2010年の世界の木材生産量は34億0519万立方メートルで、内訳は産業用材の生産が15億3721万立方メートル、45%、薪炭用材の生産が18億6798万立方メートル、55%となっている。地域的には、ヨーロッパ、北アメリカなどでは産業用材の生産が8割から9割を占めるのに対して、アジア、アフリカ、中南米などでは逆に薪炭用材の生産が7割から9割を占めている。また、ヨーロッパは、地球温暖化対策が国際問題となってからは木材の燃料用利用を高めており、2000年から2010年にかけて薪炭用利用の比率を14%から23%に上げている。産業用利用の内訳は、北アメリカはパルプ利用が6割ときわめて高く、ヨーロッパは4割、アジアは3割弱となっている。

日本は、産業用の生産比率が98%にも及び、薪炭用の生産利用はわずか2%にしかすぎない。木炭の最盛時の生産量は1957年(昭和32)の217万トンであるが、その時点でも木材の薪炭用としての利用比率は29%にしかすぎなかった。日本の木材利用は、歴史的にも、また現状においても産業用利用が基本となっており、利用内容も建築用の利用が大宗をなしている。林野庁の各年の『木材需給表』をみても、1990年代までは建築用利用が産業用利用の7割から8割を占めてきた。2000年代になるとパルプ用利用が急増し、パルプ用利用が4割、建築用利用が6割となっている。

[山岸清隆]

日本における木の文化

日本は、東洋のなかでも歴史的に卓越した「木の文化」の伝統を築きあげてきた国である。青森県の三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)は、縄文時代中期の定住の始まる初期の遺跡とされるが、そこでは考古学調査によって長辺30メートル、短辺9メートルの大型竪穴(たてあな)住居や、直径1メートルのクリ材(ロシア産)を使用したモニュメント風の高層遺構が発掘され復元されている。稲作が定着する弥生時代中期の大阪府の池上曽根遺跡(いけがみそねいせき)では、床面積133平方メートルの大型高床式建物が復元されている。弥生時代後期の吉野ヶ里遺跡(よしのがりいせき)では、床面積170平方メートルの高床式建物とともに高さ12メートルの物見櫓(ものみやぐら)が復元されている。

大陸から仏教文化が伝来する奈良時代には、高さを競うように木造の巨大建造物が各地で建造された。奈良県の東大寺大仏殿は、奈良時代の752年(天平勝宝4)に9年の歳月を費やして建立された木造建造物であるが、創建時は正面87メートル、側面51メートル、高さ50メートルにも及ぶ世界最大クラスの木造建築物であった。出雲(いずも)大社は、平安時代の970年(天禄1)に編まれた『口遊(くちずさみ)』に東大寺大仏殿を高さでしのぐ高層建築物として記載されている。他に比類のない高層社殿が建設されていたのである。

ここに築かれた日本の「木の文化」は、武家時代には城下町や門前町の造成など、面の広がりをもった街並づくりに継承され創造的な発展が続けられてきた。

第二次世界大戦以降も、日本は「木の文化」を継承しているが、欧米化の影響もあってか、「木の文化」が量産時代に向かって様相を変える。国土交通省の『建築統計年報』に構造別の住宅着工戸数が記載され始めるのは1964年(昭和39)からであるが、その最初の時点の木造住宅着工戸数は59万戸であった。それからわずか6年後の1970年には同着工戸数が100万戸を超え、1970年代の10年間は100万戸前後の高い水準の着工が続いた。まさに1970年代は、戦後の「木の文化」を象徴する量産時代を体現した時代であった。しかし、1980年代以降になると、住宅着工量の落ち込みが続き、1990年(平成2)には73万戸、2000年(平成12)には56万戸、さらに2010年にはピーク時の半分以下の46万戸にまで減少した。また伝統工法の軸組工法住宅(柱建式住宅)の着工量も、減少する事態となっている。壁組工法の北米型ツーバイフォー工法住宅は1990年代前半に導入の行われた住宅であるが、このツーバイフォー工法住宅がそれ以降木造住宅市場においてシェアを伸ばし続けている。2010年時点では、木造住宅の年間着工量の2割をツーバイフォー工法住宅が占めるまでになっており、伝統工法住宅の着工量の後退が続く事態になっている。また、伝統工法住宅は、柱の細物化、和室の洋間化などで1戸当りの木材使用料を減少させている。3.3平方メートル(1坪)当りの木材使用量は1980年代の1.1立方メートルから2000年代には0.7立方メートルと4割近くも減少させている。第二次世界大戦後の量産型の「木の文化」は陰りをみせている。「木の文化」の伝統を引き継ぐためにも、これまでの歴史を振り返り、21世紀の「木の文化」を創造的につくりあげる時代に到来している。

建築用、パルプ用以外の木材の利用事例を列記しておこう。電柱、鉄道枕木(まくらぎ)、新幹線資材、リゾート客車の内装、貨物梱包(こんぽう)、造船材料、桟橋、箸(はし)、椀(わん)、鉢、まな板、樽(たる)、桶(おけ)、机、戸棚、家具、調度品、下駄(げた)、梯子(はしご)、曲物(まげもの)、盆・皿、木工品、漆器、スポーツ用具(バット・ラケット・ゴルフクラブヘッド等)、楽器(太鼓・管楽器、琴、バイオリン、ピアノ等)などである。

[山岸清隆]

木材の需給

木材需給とは、木材需要と木材供給をあわせた用語である。日本特有の用語であって、国連のFAO統計などには使用されていない。木材需給統計は、木材需給に対する木材供給の過不足や木材自給率の現況を把握するうえで欠かせないものである。林野庁の『木材需給表』と農林水産省の『木材需給報告書』は、木材需給の動向を用途別に掲載している。また、『林業統計要覧』ならびに『森林・林業白書』(『林業白書』)にも、木材需給の動向がコンパクトにまとめられて掲載されている。以下、これらの資料によって第二次世界大戦後の木材需給の動向をみていこう。

第二次世界大戦後の木材需給(薪炭原木、しいたけ原木を除く一般用材)は、三つの画期をもっている。まず第一の画期は、木材の供給不足から木材需給ギャップが発生する1950年から1960代初頭にかけての時期である。この時期は、木材需要が急増を続け、1950年に2675万立方メートルであった木材需要は、1961年には2倍強の6072万立方メートルにまで増大した。これに対して、木材供給は低位で推移し、1950年の2548万立方メートルは1961年に4933万立方メートルと2倍弱にとどまった(『林業統計要覧 累年版』1964年版)。そのため、需給ギャップが発生するとともに、ギャップの大きさが年々拡大した。1950年に5%にすぎなかった需給ギャップは、1961年には19%と、14ポイントも拡大した。政府は、この対策として1961年「木材価格安定緊急対策」を閣議決定し、丸太関税の全面撤廃などを柱とした木材の自由化政策を開始した。

第二の画期は、木材需給の不均衡を外材でまかなう政策が展開される1960年代から1990年代にかけての時期である。1961年に6157万立方メートルであった木材需要は、1970年に1億0268万立方メートルと1億立方メートル台に増大した。それ以降、木材需要は、1980年代前半(木材不況期)に多少の落ち込みをみせたものの、2000年に至るまでの30年近くにわたって1億立方メートル台の需要が継続した。この1億立方メートル台の木材需要を供給面で補完したのが外材であった。1960年に754万立方メートルにしかすぎなかった外材の輸入量は、1970年には5644万立方メートルと7倍強も増加し、1990年には10倍強の8179万立方メートルにまで増大し、そのまま1990年代いっぱい続いた。そのため、国産材の供給は年々後退し、1960年に87%であった木材自給率は1970年に45%、1990年には26%、2000年には18%と2割を切るまでに低落した。

第三の画期は、1億立方メートル台で推移した木材需要が減退に転じる2000年代の時期である。2000年に9900万立方メートルであった木材需要は、2012年には7000万立方メートルと3000万立方メートル近くも減少した。外材の供給量は、木材需要の動向とオーバーラップして減少した。外材の供給量は、2000年の8124万立方メートルが2010年には5202万立方メートルと、36%も減少した。国産材の供給量は、2000年の1800万立方メートルが2012年に1969万立方メートルとわずかに増加した状態で推移した。木材自給率は、外材供給量の3割近くの減少もあって2000年の18%が2012年には28%にまで上昇した。

参考までに2000年と2012年時点の用途別の木材自給率を掲げると、製材用木材自給率(31%、44%)、パルプ・チップ用木材自給率(11%、17%)、合板用木材自給率(1%、25%)となっている。

[山岸清隆]

木材の貿易

世界の木材貿易は、生産から振り向けられる規模が小さく、輸出入も特定地域に集中している。FAO「FAOSTAT」のデータによると、2010年における世界の木材生産量は34億0519万立方メートル、そのうち輸出に振り向けられる木材は1億0090万立方メートルで、わずか4%にしかすぎない。4%という輸出比率は、わずかな気候変動や自然災害の影響の受けやすい不安定な規模である。地域別の木材輸出入動向は、産業用材では輸出量が1億1153万立方メートル、その48%がアジア向け、45%がヨーロッパ向けとなっており、この2地域だけで産業用材貿易の93%を占める状況となっている。薪炭用材の輸出量は輸出量全体の5%と少なく、その89%がヨーロッパ向けとなっている。

日本の木材輸出は、2010年時点で国内の木材生産量の0.8%ときわめて少ない。スギ間伐材などが中国、韓国に輸出されているが、材種的に輸入国の生活習慣に入り込めないなどの問題を抱えている。他方、日本の木材輸入は、5大陸、80か国を対象にグローバルに展開されている。『木材需給表』(2011年版)によると、木材輸入量は、最盛時の1996年には8900万立方メートル(国内消費量の80%)にも及んでいた。それ以降は減少に転じ、2010年時点の輸入量は5200万立方メートルと、最盛時の4割減となっている。この日本の輸入量は、同年の世界の産業用木材の輸出量の45%を占める規模である。輸入量の地域別比率は、北アメリカからが26%、オセアニアからが20%、アフリカなどからが15%、東南アジアからが12%、ヨーロッパからが10%、ロシアからが5%などとなっている。木材輸入が急増した1990年代前半までは、輸入先が北アメリカ、東南アジア、ロシアの3地域に集中しており、これら3地域からの輸入が1995年時点で7割近くを占めていた。それ以降、この3地域からの輸入が減少し、アフリカ、ヨーロッパなどからの輸入が増加する状況になっている。輸入形態も丸太輸入から製品輸入に大きく移行し、『森林・林業白書』(2014年度版)によると、2012年の加工品の輸入比率が輸入量全体の9割にも及ぶとされる。

[山岸清隆]

木材の価格

木材価格は、製材品価格、丸太価格、立木(りゅうぼく)価格の3段階の価格からなっている。製材品価格は、原木購入価格に製材加工費、流通経費などを合算し、直近の需要動向を勘案して決められる。丸太価格も、立木購入費に丸太生産費、流通経費などを合算し、製材品価格と同様に直近の需要動向を勘案して決められる。これに対して、立木価格は、労働投下年月と樹木生育年月の差異が大きいため、価格の算定がむずかしい。苗木を立木に育て上げるには50年前後の年月を要するのに対し、労働を投下する期間は5年ないし長くても8年程度にしかすぎない。残りの40年ほどは、これといった労働を投下することもなく、樹木成長を自然力に依存する。この自然力に依存する期間を立木価格にどう組み込むかがむずかしく、合理的な価格算定方式をみいだせないできた。市場調査機能をもつ国有林では、原木市場の売買価格から丸太生産費ならびに運搬経費などを差し引いて立木価格を算定する、市場逆算方式を採用してきた。一般の山林所有者の多くは、造林費を元本とし、郵便定期預金の利子率で複利計算して立木価格を算定する方式も採用してきた。木材販売を「セリ」方式で行う原木市売市場が各地に開設されてからは、市日に公開される売買価格を参考に立木価格を算定する方式をとるようになっている。

第二次世界大戦後の木材価格の動向には、三つの画期がある。第一の画期は、木材価格が上昇を続けた1950年代から1960年代にかけての時期である。この時期の木材価格は、製材品価格、丸太価格、立木価格ともに上昇を続けたが、なかでも立木価格が独歩高(どっぽだか)といわれる高騰を呈した時期である。たとえば、スギ材の価格(立方メートル単価)は、1952年から1965年にかけて製材品価格は2.5倍、丸太価格は1.9倍の上昇であったのに対し、立木価格は3.6倍も上昇し、木材価格の上昇が立木価格の高騰に帰結する状況を呈したのである。

第二の画期は、外材輸入が拡大を続けるなかで国産材価格が横ばいに転じる1970年代から1980年代にかけての時期である。木材価格は、外材供給シェアの拡大ともに価格上昇が頭打ちとなり、独歩高を続けていた立木価格も1980年をピークに下落に転じた。これに対し、外材価格は、国産材価格の動向とは逆に上昇基調を続けた。スギ丸太価格とベイツガ丸太の価格差が1970年代に3割近くもあったものが、1980年代には1割前後にまで縮小した。

第三の画期は、外材が国産材の価格を上回る「価格の逆転」が発現し、両者の価格差が年々拡大する1990年代以降の時期である。「価格の逆転」は、1992年にベイツガ丸太がスギ丸太の価格を上回る形で発現し、それ以降8%にしかすぎなかった両者の価格差が年々広がり、2010年には価格差が2倍にも及ぶまでになっている。また、スギ製材品とベイツガ製材品も、1995年にベイツガ製材品価格が上回る形で「価格の逆転」が発現し、3%であった価格差が2005年には26%にも広がった。2006年以降、ベイツガ製材品の価格公開が行われないため、それ以降の価格差の検討ができない状況になっている。使用価値を同じくする商品は、市場の論理からいって、当初は価格差が生じていても、年月の経過とともに価格差が徐々に縮小する。しかし、国産材と外材は、その逆に価格差が年々拡大する異常な事態になっており、通常の市場論理では問えない状況になっている。

[山岸清隆]

『サー・G・テイラー他編、平井信二監修『大図説 世界の木材――木と人間の文化誌』(1979・小学館)』▽『満久崇麿著『木のはなし』(1983・思文閣出版)』▽『上村武著『木材の実際知識』第3版(1988・東洋経済新報社)』▽『国立民族博物館編『高きを求めた昔の日本人――巨大建造物をさぐる』(2001・山川出版社)』

百科事典マイペディア 「木材」の意味・わかりやすい解説

木材【もくざい】

→関連項目木材工業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「木材」の解説

木材

モクザイ

wood, timber, lumber

一般に,樹木の根,枝を除いた樹幹部の樹皮以外の部分をさし,樹心に近い部分の心材部と周辺の辺材部からなる.セルロース,ヘミセルロース,リグニンを主成分とし,副成分として樹脂,油脂,精油,タンニン,無機質などを含む.副成分の含有量およびその性状は,樹木の色調,香気,光沢,耐久性などの諸性質と密接に関連している.樹種分類からは,針葉樹材と広葉樹材に分けられる.世界的には赤道に近い地域には広葉樹の分布が多く,緯度が高い地域では針葉樹の分布が特徴的である.木材の材料としての長所は,比重の小さいわりに強度が大きく,吸湿性,加工性にすぐれ,熱伝導性が小さいことなどがあげられる.反面,可燃性であり,腐朽しやすく,含水量による寸法の変化が大きい.用途は,構造用材料(建築材,土木用材,まくら木など),装飾用材料(家具など),パルプ,紙,繊維材料,薪(しん)炭材料など広範囲にわたる.なお,早生樹材で短伐期で生産される木材は,パルプあるいはパーティクルボードなどの木質材料の製造におもに使用される.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「木材」の意味・わかりやすい解説

木材

もくざい

wood; timber; lumber

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

リフォーム用語集 「木材」の解説

木材

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

普及版 字通 「木材」の読み・字形・画数・意味

【木材】もくざい

字通「木」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の木材の言及

【森林】より

… 森林資源は人間生活には不可欠のものである。そのうち木材は太古より燃料として用いられているのみならず,生活用具,家屋などにも利用されている。近代になってからはとくに製紙用にも多量に利用されている。…

【木彫】より

…木を素材とした彫刻,浮彫。木材は,石材,テラコッタ,ブロンズ(青銅)などとともにもっとも一般的な彫刻用素材であり,木材の産出する地域では手に入れやすいため,丸彫彫刻のみならず,建築,家具などの装飾や工芸品の素材としても多用された。ただ,木材は湿気や火に弱く,石材や金属などに比べて長期の保存に適さないという欠点をもっている。…

【有用植物】より

…

【造形植物】

直接,間接に人間の体内に摂取する形で利用する植物のほかに,人間の生活に必要な器物(住居,家具,運搬具,衣服,装飾品など),すなわち生活に必要な形あるものを作り出すのに利用される植物も,おびただしい数にのぼる。それは,植物には動物とは異なり,付加的生長の結果としてセルロースとリグニンを主成分とする硬い組織体である木材部分を形成するものが多いし,また木部繊維,靱皮繊維,あるいは種子の表面の毛など長い細胞によって作られる各種繊維を有するものも多く,それらを人間が多面的に利用しているからである。植物体に含有される樹液や乳液は,植物体が傷つき浸出したときに硬化し保護する働きをするものが多い。…

※「木材」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...