関連語

改訂新版 世界大百科事典 「深沓」の意味・わかりやすい解説

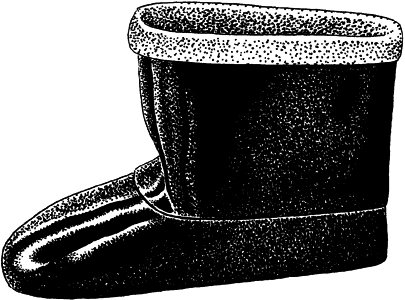

深沓 (ふかぐつ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「深沓」の意味・わかりやすい解説

深沓

ふかぐつ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の深沓の言及

【長靴】より

…革またはゴムなどで作ったひざのあたりまで届く深い靴。古くから日本では,黒革製で筒が長く,雨天のときに公家が履いた深沓(ふかぐつ)や,積雪量の多い地方を中心に広く用いられたわらぐつ(藁沓)などがあったが,近代的な長靴は明治初年に乗馬用の革製のものが作られ,軍人や警察官が使ったのが最初で〈ちょうか〉と呼ばれた。ゴム製の長靴は,1905年にアメリカから輸入されたのが最初で,3年後の08年に東京の三田土ゴム合名会社が輸入品に刺激されて試作したが,これはまったくの試作に終わった。…

【舞楽装束】より

…履物は,舞人は糸鞋,歌方は浅沓である。〈久米舞装束〉は,末額(まつこう)の冠(冠の額に赤い布を巻いてある)に赤の袍,靴氈(かせん)の深沓を履き,梨子地の太刀を用いるほかは人長舞装束とほぼ同じ。歌方は衣冠単である。…

【わらぐつ(藁沓∥藁靴)】より

…平安末期に草履や草鞋(わらぐつ)が完成して以後,雪国でわらぐつがつくられるようになった。この時代,公家の伴人がわらぐつを用いたとあるのはわらじのことであり,《雅亮装束抄》によれば,上皇が雪見に用いたのは藁深沓(わらふかぐつ)であった。【潮田 鉄雄】。…

※「深沓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...