関連語

内科学 第10版 「無症候性心筋虚血」の解説

無症候性心筋虚血(虚血性心疾患)

心電図や心筋血流イメージングなどにおいて心筋虚血を認めるにもかかわらず狭心痛を認めない場合,無症候性または無痛性心筋虚血(asymptomaticまたはsilent myocardial ischemia)と定義される.まれな病態ではなく,安定および不安定狭心症,異型狭心症,急性冠症候群の1/3~半数以上に認められる.心筋虚血の病態は狭心症,急性冠症候群と同様であるが,warning signとしての症状がないために虚血が増悪しやすく,また高齢者や糖尿病などの高リスク例に起きやすいため,心筋梗塞や突然死の危険性が高くなる.

分類・頻度

Cohn(1989)は無症候性心筋虚血を3群に分類している(表5-7-5).Ⅰ型は健康成人の2~6%に認めるとされるが(三浦,1996),心筋虚血の客観的評価は必ずしも容易ではなく,正確な頻度は不明である.2005年のデンマークの55~75歳の心疾患のない678例を対象とした48時間心電図解析の結果では,11.4%に無症候性心筋虚血が認められている.Ⅱ型は心筋梗塞例の20~50%に認められる.Ⅲ型が最も多く,安定狭心症の20~40%,不安定狭心症の50~80%に認められる.Ⅱ型およびⅢ型は診療中の心電図検査や心筋血流イメージングなどで検出されやすいが,Ⅰ型は検出困難で,初発症状が突然死や急性心筋梗塞などの重篤な心事故となる危険性がある.

病態生理

冠血流が途絶えると心筋は酸素不足により代謝障害をきたし,約5秒後に心室拡張不全,収縮不全が,15~20秒後に心電図変化が,そして25~30秒後に狭心痛が生じる.この酸素不足に起因する一連の病態を心筋虚血とよぶ.心筋虚血を痛みとして自覚する機序として,代謝障害に陥った虚血心筋より産生される発痛物質であるアデノシンやサブスタンスP,ブラジキニン,乳酸などによる心臓交感神経系知覚神経刺激が考えられている.無症候性心筋虚血の機序は,この知覚神経刺激閾値が高くなる場合と虚血の程度が閾値に達しない場合が考えられる.前者としては,心筋梗塞による侵害受容体の損傷や広範な虚血による神経終末の障害,糖尿病性ニューロパチーによる神経伝導障害,加齢に伴う変性などがあげられる.糖尿病は無症候性心筋虚血の原因病態として重要で,糖尿病非合併の心筋梗塞例では無症候性虚血の頻度が6%であったのに対し,合併例では42%と高率であった(Cohn,1989).一方,後者として,虚血の程度が軽度か持続が短いために疼痛に至らない場合や閾値自体の日内変動,心筋の虚血耐性(ischemic preconditioning)や冬眠心筋(myocardial hibernation)による虚血障害の減弱などがあげられる.内因性エンドルフィンによる閾値の修飾も記載されている.

心筋虚血の病態生理は狭心症と同様である(狭心症【⇨5-7-2)】,急性冠症候群【⇨5-3-1)】).

診断

心電図などの虚血性変化により診断される.安静時心電図で異常を認める例は半数以下で,運動負荷試験,長時間心電図記録,心筋血流イメージングなどの非侵襲的方法にて診断する.異常が検出されれば冠動脈造影により,症例によっては冠攣縮誘発試験を追加し診断を確定する.

Ⅰ型は健診などで偶発的に見いだされる.日本循環器学会「慢性虚血性心疾患の診断と病態把握のための検査法の選択基準に関するガイドライン(2010年改訂版)」では,無症状の例が冠動脈疾患を有する確率は低いため,運動負荷試験はクラスⅡbに位置づけられている.一方,安静時心電図にてST-T変化を認める場合,冠危険因子,特に糖尿病を認める例では以下の負荷試験により心筋虚血の有無を検索する.なお中高年の女性や高齢者の安静時のST-T変化は偽陽性のことが多いので注意を要する.

心筋梗塞既往例や狭心症と診断された例(Ⅱ型,Ⅲ型)では,無症候性心筋虚血が存在することを前提に診療を進める.症状のみで治療効果を判定することには限界があり,24時間心電図検査や心筋シンチグラフィにより心筋虚血がないことを確認する.

1)運動負荷心電図検査:

簡便かつ有用な心筋虚血の診断法である.トレッドミル負荷試験では,J点から0.06秒ないし0.08秒後のST部分が基線(PQ接合部)から0.1 mV以上水平型ないし下降型に低下した場合を陽性とする.Ⅱ型,Ⅲ型例における運動負荷試験の結果は,ST低下時にたとえ無症候であっても有症候例と同様であり,陽性と判定されれば心筋血流イメージングや冠動脈造影検査を行う.Coronary Artery Surgery Study(CASS)によると,有意な冠動脈病変を有する例では,運動負荷試験が無症候でも陽性であれば7年間の死亡率は24%と有症候の陽性例(22%)と差はなく,一方,運動負荷試験が陰性であれば死亡率は12%と有意に低かった.

2)24時間心電図検査

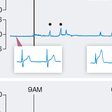

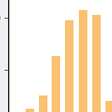

: 簡便な検査で,診断のみでなく薬剤の治療効果の判定にも有用である.水平型あるいは下行傾斜型の1 mm以上のST低下が30~60秒以上持続する場合および1 mm以上のST上昇が30~60秒以上持続する場合を陽性とする.図5-7-17は異型狭心症例の24時間心電図記録で,夜間から早朝に42回の2 mm以上のST上昇発作を認める.で示す有症状の発作は8回(19%)のみで,大部分は無症候性であった.図5-7-18は異型狭心症73例の2079回のST上昇発作の日内分布を示す.721回(35%)の発作は胸痛を伴ったが,1358回(65%)は無症候であった.

3)心筋血流イメージング:

心筋シンチグラフィ,PET,MRIが用いられるが,心筋シンチグラフィが最も普及している.運動負荷201Tl心筋シンチグラフィで示される早期の灌流(集積)欠損および4時間後の再分布は無症候性心筋虚血の診断とともに治療効果の評価に有用である.なお集積欠損の大きさは心筋虚血の重症度を示す.201Tl心筋血流イメージングの有病正診率(感度)は92%,無病正診率(特異度)は78%と報告されている.運動負荷ができない場合はアデノシンやジピリダモール,ドブタミンなどの薬剤負荷により診断する.

4)冠動脈CT:

時間および空間分解能にすぐれたMDCTで冠動脈造影に近似した形態情報が得られる.冠動脈狭窄の診断能は向上し,陽性的中度78%,陰性的中度98%とされている.特に陰性的中度はほぼ100%で,CTで有意狭窄が認められなかった場合は,冠動脈狭窄はほぼ否定される.心電図検査で無症候性心筋虚血が疑われた場合(特にⅠ型),侵襲度の低い冠動脈CTは有用かもしれない.ただし被曝や造影剤の副作用に注意する必要がある.

5)冠動脈造影:

以上の非侵襲的検査にて心筋虚血が診断されるか強く疑われた場合,冠動脈病変の重症度診断,治療法の選択を目的とし,冠動脈造影が行われる.冠攣縮による心筋虚血が疑われる場合は冠攣縮誘発試験を行う.治療法としての経皮的冠インターベンション(PCI)後の再狭窄の有無や冠動脈バイパスグラフトの開存の診断法としても重要である.ただし,長期的には機能的指標がより重要で,運動負荷心電図や心筋血流イメージングなどで心筋虚血を認めなければ冠動脈検査は必要ない.

治療

無症候性心筋虚血を対象としたASIST試験(Atenolol Silent Ischemia Study)やACIP試験(Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot Study)によると,無症候性虚血の臨床的意義は通常の狭心症や心筋梗塞と同様であり,虚血の病態生理(器質的冠狭窄,冠攣縮,急性冠症候群),重症度,心機能の程度に応じて治療方針を決定する【⇨5-7-2)】.

冠動脈造影で50%以上の狭窄を認め,無症候性心筋虚血と診断された588例を対象としたACIP試験では,症状を指標とした薬物療法群,24時間心電図を指標とした薬物療法群,PCIまたは冠動脈バイパス術による血行再建術群に分けて比較検討が行われた.心事故発生率はそれぞれ41.8%,38.5%,23.1%で,無症候であっても虚血が証明されれば積極的治療が必要なことが示された.PCIと冠動脈バイパス術の適応については他項を参照されたい.

治療効果の評価

無症候であるため,治療効果は各検査で評価しなければならない.短期的には運動または薬剤負荷心電図,24時間心電図,運動負荷心筋血流イメージングおよび冠動脈造影が中心となる.糖尿病を合併した心筋梗塞例の予後は非合併例より不良であり,無症候性心筋虚血の有無を積極的に検索する.心筋梗塞例を対象とし,運動負荷心電図検査と24時間心電図検査の併用の有用性を検討すると,両者とも陽性例の心事故発生率は51%であったのに対し,陰性例のそれは8.5%で,併用の有用性が示されている.Ⅲ型では有症候性の虚血発作が減少すれば無症候性の発作も減少するが,虚血発作のすべてを抑制するように治療すべきで,客観的評価が必要となる.[奥村 謙]

■文献

Cohn PF: Silent Myocardial Ischemia and Infarction. Marcel Dekker, New York, 1989.

山岸正和,他:慢性虚血性心疾患の診断と病態把握のための検査法の選択基準に関するガイドライン(2010年改訂版),日本循環器学会.http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010_yamagishi_h.pdf

三浦 傅:無症候性心筋虚血とその臨床的意義.内科,77: 51-56, 1996.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

家庭医学館 「無症候性心筋虚血」の解説

むしょうこうせいしんきんきょけつ【無症候性心筋虚血 Silent Myocardial Ischemia(SMI)】

無痛性心筋虚血(むつうせいしんきんきょけつ)とも呼ばれます。無症候性(無痛性)というのは、自覚症状がないという意味です。ふつう、心臓の筋肉(心筋(しんきん))に血流が不足する(虚血(きょけつ))と、胸に痛みを感じます。これが狭心症(きょうしんしょう)で、その胸痛を狭心痛(きょうしんつう)といいます。

はっきりとした自覚症状がある場合は、心筋虚血が疑えるので、狭心症かどうかを検査されます。ところが、自覚症状が何もないのに、心筋虚血が偶然に見つかる人がいます。高齢者や糖尿病、高脂血症(こうしけっしょう)の患者さんのなかに、このような「無症候性」の人がかなり高い確率で見つかります。

多くは健康診断などで心電図(とくにホルター心電図)を調べた際に、「心筋虚血の疑い」と診断されたり、ほかの病気で通院中に発見されたりします。何の自覚症状もないため本人は驚かれるでしょうが、本当に心臓に送る血液が不足している場合は、自覚症状のある狭心症と同様、心筋梗塞(しんきんこうそく)や突然死にもつながりかねないこわい病気です。

狭心症や心筋梗塞は、虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)(心筋梗塞(症)の「心筋梗塞とは」の虚血性心疾患は増えているか)の代表ですが、この無症候性(無痛性)心筋虚血もその1つです。

[原因]

心筋に送られる血液量の不足が原因です。典型的な例は、心臓に血液を送り届ける血管(冠動脈(かんどうみゃく))の内腔(ないくう)が狭くなり、血管を流れる血液が必要量よりも不足するものです。

冠動脈の内腔が狭くなる原因の多くは、動脈硬化(どうみゃくこうか)です。動脈硬化は加齢とともに進行しますが、糖尿病や高脂血症、高血圧などの病気や、喫煙でさらに進行しやすいことがわかっています。

動脈硬化以外の原因として、冠動脈のれん縮(しゅく)(スパスム)と炎症、心筋の肥大、重度の貧血などがあります。

[検査と診断]

診断のきっかけは、つぎのような検査によって偶然見つかることがほとんどです。

●心電図検査(安静時、運動負荷時)

心筋に虚血があると、心電図に虚血性変化(STと呼ばれる部分が低下したり、T波と呼ばれる部分が下向きになったりU波が出現する変化)がおこります。ただし、同様の心電図の変化があっても虚血でない場合(とくに安静時)もあります。逆に、虚血があっても心電図では検出できないこともあります。

運動すると心臓の仕事量が増え、心筋にも多くの血液が必要となります。そのため安静時は正常でも、運動負荷時の心電図で虚血性変化を示すことがあり診断の有力な手がかりとなります。

●ホルター心電図検査(24時間心電図検査)

24時間連続して心電図を記録する検査です。日常生活のさまざまな活動に応じて心電図がどう変化するか、どのようなときに虚血性変化が現われるか、また、1日にどのくらいの頻度で、どのくらいの程度の虚血がおこっているかを調べられます。

●核医学検査

血流にのって心筋細胞に取り込まれる性質をもつ放射性物質を静脈内に注射して、心筋細胞に取り込まれたところを撮影する方法(心筋Tlシンチグラフィー)で、心臓の血流のようすがわかります。そのほか、虚血部位に取り込まれる放射性物質、心筋細胞の代謝の異常を調べる放射性物質、心臓の動きを調べるための放射性物質も必要に応じて用いられます。

●心臓超音波検査(心エコー図検査)

超音波を利用して、虚血による異常を調べる方法です。運動や薬剤を用いて心臓に負担をかけて、検出率を上げる工夫もされます。

●心臓カテーテル検査

脚(あし)のつけ根や肘の動脈から冠動脈までカテーテルを入れて造影剤を注入し、冠動脈の状態を映し出す検査(冠動脈造影検査(かんどうみゃくぞうえいけんさ))です。同時に、心臓の動きや機能も調べることができます(左室造影(さしつぞうえい))。冠動脈に、ある程度以上の狭窄(きょうさく)がみられれば、心筋虚血の可能性が大きくなります。

[治療]

無症候性心筋虚血と診断されれば、狭心症と同様の治療が行なわれます。内科的治療、カテーテルによる冠動脈形成術(かんどうみゃくけいせいじゅつ)、外科的治療の3つに大きく分けられます。

●内科的治療(薬物療法)

ニトログリセリン製剤(硝酸薬(しょうさんやく))は、静脈や動脈も広げて心臓の負荷を減らし、冠動脈を広げて血流を増やすはたらきをします。

β遮断薬(ベータしゃだんやく)は、心臓の交感神経系を抑制して心臓の動きを抑え、心筋の酸素消費量を少なくする薬です。

カルシウム拮抗薬(きっこうやく)は、血管拡張作用や心臓の動きを抑える作用がある薬で、冠血流量を増やすものです。

抗血小板薬(こうけっしょうばんやく)は血管の狭くなっている部分でおこりやすい血栓(けっせん)を予防します。

●カテーテルによる冠動脈形成術

冠動脈内に風船つきのカテーテルを挿入し、狭くなっている部位を風船で広げる治療法です。このほか、レーザーやドリル付きの特殊なカテーテルで狭くなった部位を削る方法や、風船で広げたところにステントと呼ばれる一種のアミ状の管を留置する方法もあります。ただし、狭くなっている場所や形によっては、この方法が使えないこともあります。また、一度広げても、再び狭くなることが30%程度あります。

●外科的治療(バイパス手術)

開胸して、心臓の拍動をとめて人工心肺(じんこうしんぱい)に切り換え、冠動脈の狭窄部位にバイパス(迂回路(うかいろ))をつくる手術です。重度の冠動脈狭窄がある人、内科的治療では限界がある人などが治療対象です。

最近は「ミニキャブ」といい、小さな傷で、開胸せず、心臓をとめずに行なう手術ができるようになってきました。

以上のいずれの治療法を選択するかは、循環器専門医が患者さんの虚血の特徴、冠動脈の狭窄の程度などを総合的に検討して決定します。

[日常生活の注意]

自覚症状がなくても心筋虚血が存在するわけですから、虚血を増強するようなこと、たとえば急激な運動、睡眠不足、不規則な生活、喫煙、過量な飲酒、ストレス、急激な温度変化などはつとめて避けなければなりません。

[予防]

症状がまったくないため、狭心症や心筋梗塞などの病気にかかったことのない人にとっては、なかなか予防しづらい病気です。遺伝的要因があるときは、予防できません。しかし、動脈硬化の危険因子を少しでも減らすことが、虚血性心疾患全体の予防につながります。具体的には、糖尿病や高脂血症、高血圧などの病気がある場合は、その治療をきちんとし、肥満の人は体重をコントロールし、禁煙しなければなりません。自覚症状がないだけに、定期的な健康診断などを受けることが早期発見につながり、進行を抑えることにつながります。日ごろの健康管理がたいせつなのです。

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...