関連語

精選版 日本国語大辞典 「爪掛」の意味・読み・例文・類語

つま‐がけ【爪掛】

改訂新版 世界大百科事典 「爪掛」の意味・わかりやすい解説

爪掛 (つまがけ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「爪掛」の意味・わかりやすい解説

爪掛

つまがけ

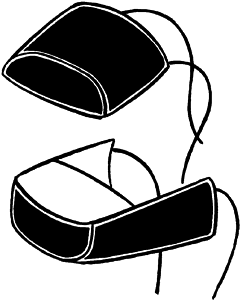

履き物の付属品。雨や雪でつまさきが汚れるのを防いだり、防寒のために履き物のつまさきに掛けて用いるもので、爪皮(つまかわ)ともよばれる。爪皮は元来は革製品であったが、現在では両者が混同して用いられている。爪掛には、草鞋(わらじ)用と下駄(げた)用とがある。前者は藁(わら)製品で「はなもじ」(飛騨(ひだ)、阿波(あわ))、「しぶからみ」(越後(えちご)塩沢)などといわれるものがある。後者は、かまぼこ形をしたものを下駄のつまさきに掛けて用いる。材料は皮革、油紙、木綿、セルロイドなどで、防水製につくられている。爪掛を留めるゴム紐(ひも)は1877年(明治10)大阪・日本橋堺(さかい)町下駄屋六門屋の新倉与兵衛の考案という。

[遠藤 武]

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...