精選版 日本国語大辞典 「下駄」の意味・読み・例文・類語

げ‐た【下駄】

- 〘 名詞 〙

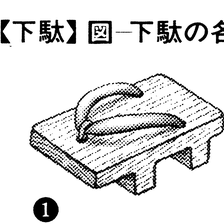

- ① 木製のはきもの。長四角の木片の上側を平らに、地に当たる面に歯をくりぬき先端の中央と左右の脇に穴をあけ、足をささえるひも(鼻緒)を通したもの。歯は、ふつう横に二本で、別の木片で作ったもの(差し歯)をはめ込むものもある。〔日葡辞書(1603‐04)〕

- [初出の実例]「露地の出入は、客も亭主もげたをはくこと、紹鴎の定め也」(出典:南方録(17C後)覚書)

- ② 印刷の校正刷りで、所要の活字がないときなどに、代わりに入れる下駄の歯形の伏せ字。「〓」「

」 〔最新百科社会語辞典(1932)〕

」 〔最新百科社会語辞典(1932)〕 - ③ 囲碁で、相手の石に接しないで、その石の退路を断つように打つ手段。また、その形。

下駄の語誌

( ①について ) 彌生時代の遺跡から、田での農作業(葦刈り・稲の穂摘み)の際に使用したと思われる下駄状の木製のはきもの(田下駄)が出土していることや、平安時代の絵巻物に、下駄をはいた人物が描かれていることなどから、かなり古くから用いられていたことが知られる。しかし、ゲタという語が用いられるようになったのは、中世末からのことであり、それ以前はアシダ(足駄)、ボクリ(木履)などと呼ばれていた。江戸では、高い下駄をアシダ、低いものをゲタと区別し、一方、上方では、区別せずに、ともにゲタと呼んでいた。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「下駄」の意味・わかりやすい解説

下駄

げた

履き物の一種。木製の台(甲(こう)ともいう)部に鼻緒をすげた履き物。その特色は台に歯がついていることで、歯が台といっしょのもの(連歯(れんし))と、別の材を差し込んだもの(差歯(さし))とがある。またなかには、砂地で履く浜下駄、あるいは氷上で履くすべり下駄など特殊なものもある。連歯下駄には庭下駄、駒(こま)下駄、日光下駄、薩摩(さつま)下駄、馬下駄などがあり、差歯下駄には後歯(あとば)下駄、高(たか)下駄(足駄ともいう)、日和(ひより)下駄、朴歯(ほおば)下駄などがある。

材料は、農村が自給自足を強いられていた封建時代には、杉材で多くつくられたが、のち軽くてしかもじょうぶで割れない桐(きり)、山桐などが多く用いられ、差歯の歯は、樫(かし)、朴(ほお)などが用いられた。産地では、福島県会津地方が、上質の桐材を出すところから名高く、新潟、山形県がこれに次いでいる。

[遠藤 武]

歴史

下駄は、弥生(やよい)時代のものとしては田下駄がある。田下駄は泥田地帯で用いる大きなもので、日本では全国的に農村で農具の一種として使用されたが、その初期のものが、静岡市の登呂(とろ)遺跡から出土している。また古墳時代に入ると、石製模造品である石下駄が、畿内(きない)や関東の古墳から出土している。奈良時代の遺物としては、平城宮跡から連歯下駄が出土している。平安時代に入ると、遺物ばかりでなく、『枕草子(まくらのそうし)』や『うつほ物語』に「くれのあしだ」の語がみえる。「くれ」は木の古語であり、「あしだ」は足下(あした)、つまり足駄のことである。また『今昔物語』『宇治拾遺物語』をはじめ、『源平盛衰記』にも記されているが、また当時の風俗を下絵とした『扇面古写経』(大阪・四天王寺蔵)をはじめ、『伴大納言絵詞(ばんだいなごんえことば)』『信貴山(しぎさん)縁起』、六道絵巻のなかにも描かれている。図はいずれも足駄であり、歯は銀杏(いちょう)歯である。なかには塗り下駄さえみられる。

鎌倉・室町時代となると、下駄に関する文献、絵画、遺物もしだいに多くなり、とくに注意すべきは『七十一番職人歌合(しちじゅういちばんしょくにんうたあわせ)』のなかに、足駄つくりの姿がみられ、台に焼火箸(やけひばし)で鼻緒の穴(これを眼(め)という)をあけている。当時は草履(ぞうり)売りと同様に、足駄売りのあったことを示すものである。

しかし、下駄が広く一般化していくのは、江戸時代に入ってからで、木こりがつくって売り出した山下駄、形は明らかではないが柳を材とした柳下駄、あるいは馬下駄がつくられた。馬下駄は、長方形の杉材を台とし、その下裏中央を菱(ひし)形にくりぬいたもので、下駄の跡が馬蹄(ばてい)形となるところから馬の爪(つめ)ともいわれ、駒下駄の初期的な言い方である。

駒下駄は、元禄(げんろく)(1688~1704)以前から用いられ、男は湿地用にこれを履き、女は下裏を刳(くり)形にして形は楕円(だえん)であった。また歯の柄(ほぞ)を台にくりぬいて出した露卯(ろぼう)の下駄は、雨天用として用いられ、西鶴(さいかく)の浮世草子のなかにみられる。桐下駄が用いられるのは元禄からで、次の宝永(ほうえい)年間(1704~1711)になると、江戸の魚河岸(うおがし)近く(小田原町)に住んでいた下駄師が島桐でつくったところから、小田原下駄の名で、流行した。また江戸塗り下駄の始まりで、柾目(まさめ)の桐を台とし、樫の歯を丸歯とした外法(げほう)下駄が、役者の履き物として人気があった。

徳川8代将軍吉宗(よしむね)の時世となると、三枚歯の下駄が現れて遊女の履き物となったが、最初は歯はあまり高いものではなかった。また後(あと)歯という、前はくりぬき、後ろを差歯としたものが考案され、助六下駄といわれる長方形の角形(かくがた)物が、男伊達(だて)の狂言に用いられ、一部の人たちに愛用された。朱塗りのぽっくり駒下駄が、若い女性たちの間に人気があった。そればかりではなく、台に竹や籐(とう)の畳付きのぜいたくなものがつけられ、下駄の材も桐の柾目、板目に細心の心配りがされ、塗りにも朱塗り、黒塗り、これに鋲(びょう)打ちなど、手の込んだものがつくられ、下駄の黄金時代に入っていった。江戸では下駄の歯の高いものを足駄といい、歯の低いものを日和下駄といって、天気のよい日でも歯を鳴らして、男女ともに用いた。江戸でのこの区別は、京都や大坂にはなく、みな下駄または差歯下駄とよび、形は男女ともに丸形であった。

寛政(かんせい)年代(1789~1801)に入ると、差歯下駄にかわって、実用的な堂島(どうじま)と中折(なかおれ)下駄の2種が現れた。堂島は日和下駄の一種で、台は桐のくりぬき歯で、表をつけた上から鋲打ちにしたもので、職人たちがおもに履いた。一方、中折は、折下駄とも「ひきずり」ともいわれ、江戸に伝わり、堂島下駄とよばれた。歯のない桐の台を中央から二つ切りとし、台の面に革を鋲打ちにしてつないだもので、後方部に樫入れをして台の減るのを防いだ。中折は中流以上の人が履くもので、湿地を歩くにも適した。

江戸文化が爛熟(らんじゅく)した化政(かせい)年代(1804~1830)に入ると、羽根虫という桐、栗(くり)を使った男物が現れ、また引付(ひきつけ)下駄といわれる丸形表付きのものができた。また3世中村歌右衛門(うたえもん)(梅玉)から出た羽根虫形の芝翫(しかん)下駄に対抗して、江戸女形の5世岩井半四郎より半四郎下駄が登場し、覇を競った。半四郎下駄は、ぽっくりに似た、高い刳(くり)下駄の一種である。吉原(よしわら)の遊女たちは、半四郎下駄の高いのを用い、これを吉原太夫(たゆう)下駄とよんだ。幕末になると、江戸でいなせ下駄が出た。表付きの幅の狭い「のめり形」のもので、その形がすらっとしているところからの名前であろう。

明治維新となり、欧米文化がもたらされ、服装界にも新風が導入され、洋風化がしだいに普及し、履き物界にもやや変動が起こり始めた。しかしまだ、服装界は和服中心の時代であったから、下駄の世界は、前からの延長で、男物では堂島、後(あと)丸、両刳(ぐり)、新橋形、日光下駄、芝翫下駄、薩摩下駄、日和下駄、足駄が使用されていた。女物では小町形、堂島、万年形、両刳、後丸、吾妻(あづま)下駄、櫛(くし)形、日和下駄、後歯、足駄などが使用されていた。

[遠藤 武]

現代の下駄

正式な堅苦しさを感じさせない庶民的なものである。浴衣(ゆかた)に、また紬(つむぎ)や絣(かすり)の装いに趣味のものとして調和し、ドレッシーな着物には調和しない。女物の下駄には、桐や杉の白木、塗り、張りなど、素材や仕上げによる区別と、駒下駄、日和下駄、足駄、舟底型ののめり下駄、ぽっくりなど、形の種類による区別がある。柾目の通った白木の桐の下駄を最高とし、桐下駄や張り柾の下駄、塗り下駄は、昔から外出用として用いられてきた。塗り下駄や彫りの下駄などは、汚れが目だたず足元が引き締まってみえる。ぽっくりは、女児の七五三の祝いのときや、京の舞妓(まいこ)などが用いる。

男物の下駄には、桐柾、張り柾、畳表を張ったものなどがあり、これに黒、焦げ茶などのビロードの鼻緒をつける。下駄の台は、幅広のものと細身のものとがある。近年は、着物が普段着から外出着、盛装用へと変わり、和服の履き物といえば草履(ぞうり)が一般的になりつつある。また、道路舗装の完備、下駄は出向いた先で履きかえなければならないことなどもあり、最近では下駄を用いる人が少なくなってきている。しかし、庭履きに、縁日のそぞろ歩きや夕涼みに、下駄は日本の暮らしに欠くことができないものである。

[藤本やす]

『今西卯蔵著『はきもの変遷史』(1950・同書刊行会)』▽『宮本勢助著『民間服飾誌履物編』(1933・雄山閣)』▽『平出鏗二郎著『東京風俗志 中巻』(1959・冨山房)』

改訂新版 世界大百科事典 「下駄」の意味・わかりやすい解説

下駄 (げた)

歯のある台木に鼻緒や端棒(はなぼう)をつけたはきもの。弥生時代後期の登呂遺跡から下駄状の木製品が出土しているが,芦刈りや稲の穂摘みにはいた田下駄であろう。古墳時代になると大陸から下駄が伝えられ,地方豪族の墓などから前穴の内側へ寄った二枚歯の下駄が出土しており,当時は権威の象徴として用いられた。奈良時代になると平城京では子ども用の下駄もあったことが出土品で知られる。中世の絵巻物や近世の絵画をみると,排便や水汲み,洗濯のとき,衣服の裾を汚さないために下駄をはいている。当時の下駄は鼻緒が全体に前寄りについた,かかとの部分の長いもので,引きずって歩いても泥はねのあがらないものであった。江戸時代の中ごろから工具が発達して家内工業がおこり,下駄屋が出現し,下駄が大衆化して歩行にもっぱらはかれるようになった。

下駄は古くはアシダと呼ばれ,足下から名付けられたことが《和名抄》によってわかる。また奈良時代の《東寺写経所解》(760)には木沓(きぐつ)と木履(ぼくり)が併記されているが,出土物には木を靴の形にくり抜いたものと,いわゆる今日の下駄の両方があることから,ボクリと呼ばれていたことがわかる。ゲタは下踏,下駄と書かれて江戸時代の文献から見られる新しい言葉であるが,橋桁や湯げた(腰掛台)など平板に2本の足をつけたものを古くよりケタまたはゲタと呼んできたことから,近世になってアシダやボクリもゲタと呼ぶようになった。東日本で高下駄をアシダ,奄美・沖縄地方で下駄をアシジタ,アシジヤといい,伊豆諸島や西日本で下駄をボクリ,ブクリというのはこれらの名残である。

下駄の足をのせる部分を台またはコウラ(広い表の意)といい,一木作りの下駄を連歯下駄,歯を差し込んだものを差歯下駄という。指を挟む前緒と甲にかかる横緒とからなり,両者をY字形にしたものが鼻緒と総称される。また前部に指を挟む端棒だけのものはその形から撞木(しゆもく)下駄と呼ばれ,庭を歩くのに用いた。端棒式と鼻緒式の両者の下駄が東南アジアや東インド,西アフリカの稲作民族にはかれており,稲作文化と下駄の関連で日本の下駄を見直す必要があろう。鼻緒を通す穴は目とかツボといい,ふつう三つ穴だが,北陸の浜下駄のように前後左右それぞれ中央に穴をあけた四つ穴のものは前後を逆にしてはくこともできる。古墳出土の六つ穴の石下駄(副葬品)も同様にはいたものである。

下駄は連歯と差歯に分けられ,連歯のうち二つ歯を駒下駄(関西で真(まさ)下駄)といい,おいらんの道中にはくものは三つ歯下駄という。台裏をくり抜いたものはぽっくり(こっぽり)下駄で,これの低いものを舟底下駄という。台裏を斜めに切り後ろに歯のあるのがのめり下駄(神戸下駄),後ろを丸く削ったものが後丸下駄である。わらや竹皮,籐,シュロなどを草履に編んで表につけたものが表付き下駄。浅雪の歩行にはく雪下駄は,歯の間が下に広がった台形や三角形をしており,雪が残らないようになっている。差歯下駄のうち,歯の高い二枚歯のものを足駄(関西では高下駄)といい,樫歯であったが,ホオを歯としたものは朴歯下駄(厚歯下駄)という。今は多く桐を用いる。二枚歯の低い差歯下駄は日和(ひより)下駄(利休下駄)といい,雨あがりの歩行にはかれた。台の厚い差歯下駄を助六下駄,後ろだけに歯を入れたものを後歯下駄といい,同じ用途である。このほか農漁村,山村ではく労働用の下駄には各種あり,古い伝統を残している。深田の代(しろ)ならしや稲刈りにはくのが田下駄,作業台や踏台として用いるのが海苔(のり)下駄,舞台下駄,梨もぎ下駄などである。熱よけに用いる酒造用の甑(こしき)下駄,和鉄生産のたたら下駄など,下駄は仕事の能率を高めるために作られてきた。

産地としては,桐下駄は福島県会津地方や茨城県結城市,焼杉下駄は栃木市や大分県日田市,塗下駄は静岡市などが知られている。香川県さぬき市の旧志度町も桐下駄を作っているが,表に斑点のある竹を張ったものを特産としている。広島県福山市の松永は,雑木を用いて機械化した下駄の産地として特異な発展をした。ほかに東京,大阪,京都なども産地として知られていた。しかし1955年ころを境として下駄の需要は少なくなり,どの産地も生産高は僅少となっている。

執筆者:潮田 鉄雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「下駄」の意味・わかりやすい解説

下駄

げた

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「下駄」の意味・わかりやすい解説

下駄【げた】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の下駄の言及

【履物】より

…形によって大きく閉塞性履物と開放性履物とに分けられる。閉塞性履物は被甲性履物とも呼ばれ靴やサボ,モカシンのように足を包みこむ形のもの,開放性履物はサンダルやスリッパー,下駄,足半(あしなか),草鞋(わらじ),草履(ぞうり)などのように甲をおおわないもので,鼻緒をもつものも含まれる。かつては前者は寒国性,後者は暖国性履物と呼ばれていたこともあるが,交通機関,冷暖房の発達,用途によってはき分ける習慣とも相まって,現在はこの呼称は使われていない。…

※「下駄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...