ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「玉乗り」の意味・わかりやすい解説

玉乗り

たまのり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「玉乗り」の意味・わかりやすい解説

玉乗り (たまのり)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「玉乗り」の意味・わかりやすい解説

玉乗り

たまのり

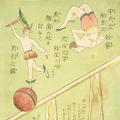

大きな玉に乗って、その玉を回転させながら曲芸を演じるもの。奈良時代の散楽雑伎(さんがくざつぎ)中に踏毬戯(とうきゅうぎ)の名がみえるが、実際に日本に渡来していたかどうかは不明。1864年(元治1)3月に横浜で興行された西洋の「中天竺舶来軽業(ちゅうてんじくはくらいかるわざ)」に玉乗りがあった。日本人では、1883年(明治16)ヨーロッパ巡遊から帰った大阪・千日前の軽業師山本小島太夫が初めて演じ、翌年東京の江川作蔵がこれを横浜に招いて評判をとった。のち浅草公園に移り、「江川の玉乗り」として知られ、関東大震災まで浅草六区の大盛館で興行されていた。今日でもサーカスの演目にみられる。

[織田紘二]

世界大百科事典(旧版)内の玉乗りの言及

【曲芸】より

…幕末の1850年代がこの芸能の全盛期で,〈曲乗り〉〈力持(ちからもち)〉〈曲持(きよくもち)〉〈曲独楽(きよくごま)〉などの離れわざは見物人を驚かせた。〈曲乗り〉では〈玉乗り〉が有名で,東京では関東大震災前まで江川玉乗一座が浅草で興行していた。〈力持〉は,100貫目(375kg)以上もある大石を持ち上げたり,その石でろうそくの火をあおいで消したりしたといい,女太夫の力持ちも出現した。…

※「玉乗り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...