関連語

精選版 日本国語大辞典 「薫炉」の意味・読み・例文・類語

くん‐ろ【薫炉】

改訂新版 世界大百科事典 「薫炉」の意味・わかりやすい解説

薫炉 (くんろ)

xūn lú

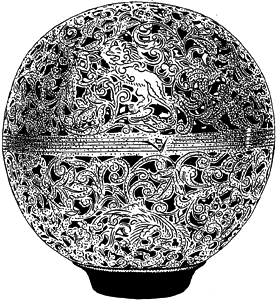

香草をいぶして衣服を保護したり,室内に香気をただよわす香炉。中国の戦国・漢代に発達し,銅製や陶製のものがある。高坏形の身に塁々とそびえる山岳をかたどった蓋をつけ,蓋の個所にあけた透孔から煙を出す博山炉が代表的である。ほかに,鼎形や盤に柄がつく形のものがある。いずれも篝(かご)と承盤をともない,ときには移動用の銅篝をともなうものもある。南北朝時代にも漢式の薫炉が残り,仏具にもとりいれられた。南朝では青磁の薫炉が発達し,博山炉系のもののほか,蓋と身を一体につくり凸字形の透孔を多数あけたものもある。隋・唐時代には,銅製,銀製,三彩陶製がある。3ないし5本の高足をつけた浅い身に高い蓋がつく火舎香炉が一般的である。また外側を透し彫をいれた2個の半球形篝でかこみ,うちに常時水平を保つようにくふうした灰盤を置いた垂下用のものを毬香炉という。

日本では唐式の薫炉が正倉院に伝えられている。また,平安時代には合子(ごうす)の蓋に透孔をあけた緑釉や灰釉陶製の香炉がある。

執筆者:町田 章

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「薫炉」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...