精選版 日本国語大辞典 「青磁」の意味・読み・例文・類語

せい‐じ【青磁・青瓷・青 】

】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「青磁」の意味・わかりやすい解説

青磁

せいじ

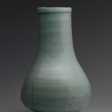

磁器の一種。原則として器面は清澄な青緑色を呈するが、これは釉薬(ゆうやく)(うわぐすり)および素地(きじ)に微量に含まれる酸化第二鉄が、強力な還元焼成によって酸化第一鉄に変化するためである(この過程でわずかでも酸化炎を受けると釉色は黄変して黄緑色・黄褐色になり、俗に「酔っぱらう」などとも称されるが、意図的に黄色の青磁色を現したものは米色(べいしょく)青磁ともよばれる)。幽邃(ゆうすい)な美を秘めた青磁は東洋以外では焼造されることがなく、東洋文化を象徴するとともに、東洋陶磁史の骨格を形成する基本的な存在でもある。

[矢部良明]

中国の青磁

中国で創始された青磁は、釉薬をかけた焼物としては最古とされ、その起源は、紀元前14世紀ころの殷(いん)代中期(鄭州(ていしゅう)期)にまでさかのぼる。これは原始青磁といわれるもの(器胎に灰を塗って釉薬としたもの)で、中国中部の河南省(鄭州市二里岡)や湖北省(黄陂(こうは)県盤竜城)、南部の江西省(青江県呉城)などに出土例をみるので、おそらく新石器時代末期に江南に登場する印文(いんもん)陶(自然釉がかかる器面に印文のある硬陶(こうとう))が改良されたものと推測される。現代の中国にはこの原始青磁を青磁といいきる研究者もおり、その根拠として胎土(たいど)の組成や焼成温度、吸水率などが磁器としての条件を備え、その釉薬が石灰釉で鉄分が呈色剤になっていることを発表している。

前6世紀ころ(春秋時代)の江蘇(こうそ)省の遺跡(呉県夷陵山(いりょうさん))から出土した青磁簋(き)は、徐々に青磁が進歩しつつあることを物語るが、本格的に青磁が熟成するのは後漢(ごかん)時代(1~2世紀)以降で、近年、中国南部の浙江(せっこう)省北部沿岸の寧波(ニンポー)市、上虞(じょうぐ)県に古窯址(し)が発見されている。これは上記の殷鄭州期から1300年ほども経過しており、いかに青磁がその完成までに長期間を要したかが理解されよう。近くの蕭山(しょうざん)県、紹興県には春秋時代の灰釉陶の古窯址も発見されていることなどを考え合わせると、新石器時代の自然釉印文硬陶以来、この浙江省北部において、青磁の技術が磨き抜かれてきたことは疑いない。

浙江省北部は「越」とよばれたことから、そこで産した青磁は越磁(えつじ)といわれ、その窯(かま)は越窯(えつよう)または越州窯と称され、長い中国の青磁史の母胎をなすものとされている。後漢から三国時代(3世紀)を経て西晋(せいしん)時代(4世紀)に頂点を迎える越磁は、じみながら質実な青緑・青灰色を有して俗に「古越磁」ともよばれ、六朝(りくちょう)時代(魏(ぎ)晋南北朝、220~589)には天鶏壺(てんけいこ)、神亭壺などに代表される独自の造形を創案して一時期を画した。そして同時代後半には、古越磁系の窯は北の江蘇、南の福建・江西・湖南の各省へと広がっていく。そして六朝末から隋(ずい)時代(581~618)へかけてはその技術を北朝が受け止め、寿州窯(安徽(あんき)省)、賈壁(かへき)村窯(河北省)、安陽窯(河南省)などが誕生した。

隋・唐代の越磁(青磁)生産の実態には不明なところが多いが、晩唐から五代へかけての9~10世紀になると、産業革命の時流を受けて越磁は浙江省北部を中心にふたたび躍進し、製品は日本、朝鮮、東南アジア、西アジアから東アフリカにまで輸出された。とくに五代の呉越(ごえつ)国の支配下にあった時代(907~978)には、毛彫り、透(すかし)彫り、片切(かたきり)彫りなどの豊麗な文様を加えた精品を完成させた。これは秘色(ひそく)青磁とよばれ、朝貢品にもあてられている。これが機縁となって、11世紀後半の北宋(ほくそう)初期には、のちに汝(じょ)官窯の名で青磁の神品とたたえられる汝州窯(河南省)や耀州(ようしゅう)窯(陝西(せんせい)省)など北方青磁の名窯が築かれた。また13世紀ころの南宋官窯には、玉(ぎょく)にも勝る優品と評される修内司(しゅないじ)窯、郊壇(こうだん)窯(浙江省杭州)がある。また南宋後期(13世紀)には、越州窯の支窯であった竜泉窯(浙江省)が南宋官窯に触発されて、みごとな釉色をもつ砧(きぬた)青磁を焼造し、日本にも大量に輸出されたものが伝世している。竜泉窯は元(げん)代(14世紀)を経て明(みん)代後期(16世紀)に作行きが低調になり、やがて透明性の強い灰緑色の青磁へと変じていってしまうが、日本では元代の竜泉窯を天竜寺青磁、明代のそれを七官(しちかん)青磁とよんでいる。以後、青磁は焼物としては主流の座を降りたが、清(しん)代になって景徳鎮(けいとくちん)窯で宋代青磁の倣作(ほうさく)が盛んに行われ、現在もなお浙江省を中心に焼造されている。

[矢部良明]

朝鮮・日本その他

中国に次いで優れた青磁は朝鮮半島で焼造された。その創始は10世紀(高麗(こうらい)時代初期)で、中国の越州窯の陶技を受けた草創期の窯(全羅南道康津郡や仁川広域市)が発見されている。12世紀には「翡色(ひしょく)」とよばれる絶妙な青色の高麗(こうらい)青磁を完成させ、さらに12世紀後半には赤土、白土を象眼(ぞうがん)して文様を表す繊細巧緻(こうち)な象眼青磁を案出して独自の作風を誇り、李朝(りちょう)の15~16世紀まで続行された。とくに白磁の名窯としても名高い道馬里窯(京畿道広州郡)でも青磁が併焼された。

ベトナムでは陳(ちん)王朝下の14世紀に青磁が焼かれ、タイでも同じ時期のスコータイ王朝下でスワンカローク窯(宋胡録(すんころく)青磁)が開かれ、やや時期が下ると北部タイにおいてサンカンペン窯、パン窯がそれぞれ青磁を産した。

日本では江戸時代初頭の17世紀に有田(佐賀県)の伊万里(いまり)焼が初めて本格的な青磁の焼成に成功し、技術的には鍋島(なべしま)焼(佐賀県)が最高水準に達したあと、江戸末期には全国各地で青磁が焼かれて一時の流行をみた。現在は主として陶芸作家が自己の芸術表現の手段として手がけている。

[矢部良明]

『小山冨士夫著『陶磁大系36 青磁』(1978・平凡社)』

改訂新版 世界大百科事典 「青磁」の意味・わかりやすい解説

青磁 (せいじ)

陶磁器の一種。釉薬の中に含まれる鉄分が還元炎焼成によって青く発色した焼物。ときに黄色になったり,灰青色になったりする場合もあるが総じて青磁と呼ぶ。中国では青磁は浙江,福建を中心に発達したが,のちには華北の河南,陝西でも盛んとなり,中国の磁器生産の中心となった。

青磁の起源については,紀元前14世紀ごろ,殷時代の中期に,器面に灰釉をはけなどで器面に塗布して高温で焼き上げたものを,自然釉と区別して〈原始青磁〉と呼んでいる。高温で焼き上げられているが半磁器で,釉色も灰黄色か,灰緑色を呈している。春秋・戦国時代に竜窯がつくられ,吸水率の低い高度な磁器質のものがつくられるようになったが,本格的に青磁の生産が行われるのは紀元前後の前漢末・後漢の初めといわれている。近年,浙江省の上虞県や寧波市の近郊で,後漢の青磁窯が確認されている。灰色で緻密な精良な胎をしており,青磁釉のものと黒釉磁がある。器面には印文があり,江南の印文陶文化の流れの中で生まれたものと考えられる。三国,南朝時代になると,浙江省各地で青磁の生産が行われるようになる。杭州を中心とした地域,浙江省の南部を中心とした地域が主で,壺や瓶や皿,鉢,盤などの器皿類,人形や動物,家屋や倉などの土偶,さらに壺の上に楼閣や人物群像を連ねた神亭壺という特殊な器などさまざまな器種がある。窯はなだらかな傾斜をもった竜窯で,燃焼室,窯床,煙道をそなえ全長13mの本格的な窯である。浙江省だけでなく,福建省,江西省,湖南省でもの生産が行われ,華北でも少し遅れて生産が始まった。

隋・唐時代の青磁生産の実態は明らかではなく,8世紀末の晩唐・五代になると浙江省杭州を中心として青磁の生産が再び活発となる。これを〈越州窯青磁〉と呼んでいる。オリーブ・グリーンの深い釉色をたたえ,素文,花鳥や雲鶴,波濤などの文様を針彫りの細い線で描いている。五代には呉越王国の保護の下,精良な青磁を生産し,朝貢品として献じた。いわゆる〈秘色青磁〉と呼ばれるものである。陸羽の《茶経》には北の邢窯の白磁に対して,華南越州の青磁を最上の茶碗とたたえている。越州以外におもな青磁の産地として岳州窯,鼎州窯,婺(ぶ)州窯,寿州窯,洪州窯が挙げられ,いずれも浙江,江西,安徽,湖南の華南諸窯である。また国内需要だけでなく,主要な交易品として積極的に輸出され,日本,朝鮮,東南アジア,西アジア各地で越州窯青磁が発見されている。

北宋後期になると越州窯は衰退し,それにかわって浙江南部の竜泉窯で青磁がつくりはじめられ,南宋,元,明,清以降,今日に至るまで,中国青磁の中心となっている。初期のものは,越州窯青磁に似たものを生産していたが,南宋時代には,粉青色のすばらしい釉調をたたえた砧(きぬた)青磁を生みだした。日本にも大量に輸出され,〈大内筒〉(豊臣秀吉所持)や〈万声〉,〈馬蝗絆〉(足利義政所持)などの優品が伝世している。日本では元代の竜泉窯青磁を〈天竜寺青磁〉,明代のものを〈七官青磁〉などと呼んでいる。竜泉窯青磁はおもに輸出陶磁として海外に送られたが,このほかに官窯も設けられた。北宋には汝官窯,東窯,南宋には郊壇官窯,修内司官窯がある。ほとんど無文で皿や盤,鉢,殷・周の青銅器を写した尊や鼎の形をもつもので,大作は少なく,遺品もそれほど多くはない。ロンドンのデービッド・コレクション(P.David Foundation),台北と北京の故宮博物院におもな作品が収蔵され,日本には数十点が将来されている。華北でも宋時代には青磁生産が活発となり,陝西省耀州窯を中心に特色ある作品がつくられた。元・明代には竜泉窯で径60cmを超える大作の盤や,高さ50cmの大瓶が生産され,トルコのトプカプ宮殿やイランのアルデビル宮殿に遺品が伝えられている。

朝鮮では高麗時代,11世紀ころから越州窯の影響を受けて青磁の生産が始まった。これを高麗青磁といい,越州窯の〈秘色青磁〉に対して〈翡色青磁〉と呼んでいる。無文で深い釉調を呈している。12,13世紀に最盛期を迎え,瓶や皿,托盞,水注,浄瓶などに独特の味わいをたたえたものがある。高麗青磁には無文のほかに,刻花,鉄彩,象嵌,金彩,辰砂彩,堆花など各種の技法がある。日本の安宅コレクション(大阪市立東洋陶磁美術館蔵),韓国の国立中央博物館,湖厳美術館などに優品がある。

東南アジアではタイ,ベトナム,クメールでも中国の青磁の影響を受けて12,13世紀ごろから青磁の生産が行われた。ベトナムの青磁は黄釉・緑釉系で,タイの青磁はスワンカローク窯がおもに生産しており灰青色を呈したものが多い。イスラム圏のエジプトやイラン等でも竜泉窯青磁を模した仿製青磁がつくられ,それらは陶胎の上に青磁釉がかけられたものである。

→タイ陶磁器 →ベトナム陶磁器

日本では平安時代,越州窯青磁を模した緑釉陶器が平安京の近くや尾張の猿投(さなげ)窯で生産された。鎌倉・室町時代には瀬戸諸窯で竜泉窯青磁を模したものがつくられたが,半磁器質の灰釉陶の仿青磁というべきものである。江戸時代になって有田で磁土が発見されて白磁とともに良質の青磁が生産されるようになった。有田や鍋島藩窯で青磁や青磁染付,青磁色絵,青磁銹地などの優品がつくられている。このほか江戸中期から後期には加賀の九谷窯,京焼でも青磁がつくられ,兵庫の三田青磁は幕末のころの作である。

→白磁

執筆者:弓場 紀知

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「青磁」の意味・わかりやすい解説

青磁【せいじ】

→関連項目安南焼|板谷波山|伊万里焼|宜興窯|吉州窯|景徳鎮窯|建窯|香合|高麗茶碗|汝官窯|宋胡録|茶碗|長沙窯|姫谷焼

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「青磁」の意味・わかりやすい解説

青磁

せいじ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「青磁」の解説

青磁

せいじ

中国で漢代に作られ,ヴェトナム・朝鮮・日本などに伝来。五代までは浙江 (せつこう) 省の越州窯 (えつしゆうよう) が主産地。宋代には焼造技術が飛躍的に向上し,北宋の河南の汝窯 (じよよう) ,南宋の官窯や竜泉窯 (りゆうせんよう) で産するものは特に有名で,西アジア・ヨーロッパにまで流布した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「青磁」の解説

青磁(せいじ)

中国で創製され,中国および周辺アジア諸国で発展した磁器。器地と釉(ゆう)の鉄塩が焼成還元し緑・青色系の色を呈する。三国時代以降浙江(せっこう),河南を中心に発達し,宋の青磁(宋磁)は特に名高い。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

防府市歴史用語集 「青磁」の解説

青磁

世界大百科事典(旧版)内の青磁の言及

【古越磁】より

…東晋時代には徳清県に徳清窯がきずかれるが,六朝後期に入ると作陶の停滞下降を反映するように,新窯の発見はない。古越磁は青磁と黒磁とからなり,大半は青磁で占められている。灰を溶媒剤とする青磁は灰釉にふくまれる鉄分が還元焼成されて酸化第二鉄(酸化鉄(III))が酸化第一鉄(酸化鉄(II))となり,美しい青磁釉が生まれる。…

【陶磁器】より

…第3は猿投窯山茶碗窯を母体として12世紀末葉に成立した,中世唯一の施釉陶窯である瀬戸である。瀬戸では前代の中国陶磁模倣の伝統を復活させ,南宋・元・明代の青磁,白磁を写しており,15世紀には美濃にまで拡散した。その製品は各種食器類,調理具,貯蔵容器のほか日常生活用具から仏器にいたるまで,あらゆる面に及んでおり,灰釉,鉄釉に加えて印花文,劃花文,貼付文で器面を飾った多彩な器物が焼かれた。…

※「青磁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...