精選版 日本国語大辞典 「香炉」の意味・読み・例文・類語

こう‐ろカウ‥【香炉】

改訂新版 世界大百科事典 「香炉」の意味・わかりやすい解説

香炉 (こうろ)

香鑪,香罏とも書く。香草を焚き,悪臭を除去するのに用いる器具で,中国では戦国時代末期にあらわれ,漢代以降さかんに用いられた。形態は丸く浅い火皿に脚をつけた豆形で,透しのある蓋をかぶせる。漢代には自名の器があり,当時は熏炉と呼ばれていた。湖南省長沙馬王堆1号漢墓には彩画香炉があり,なかに炭化したコウボウ,クマタケラン,ハクモクレン,コウホンなどの香草が入っていた。また竹を截頭円錐形に粗く編み,絹で包んだ器があった。この器は香炉の上にかぶせ,衣服に芳香を焚きしめるために用いられた篝(かがり)である(竹簡では熏 (くんせん)と記す)。河北省満城1号漢墓にも浅い火皿に短い三脚と把手をつけ,斜方格文透しの蓋をもつ青銅香炉と,同じ文様の透しをもつ青銅円筒形の篝がある。

(くんせん)と記す)。河北省満城1号漢墓にも浅い火皿に短い三脚と把手をつけ,斜方格文透しの蓋をもつ青銅香炉と,同じ文様の透しをもつ青銅円筒形の篝がある。

古文献によると,このように香で衣服をくゆらせるのは芳香のためだけでなく,害虫から防護する効果を合わせもったことが知られる。香炉のうち,蓋の先端がとがって山形になったものは博山炉と呼ばれる。多くは浅い皿形の承盤をもち,大海中に浮かぶ神山にたとえたもので,神仙道と関係があろう。満城1号漢墓には器表全体に金象嵌をほどこした豪華な博山炉がある。また柄の部分に人物,動物,四葉座など意匠を凝らしたものがある。三国,晋代には豆形のほか半球形の火皿に短い三脚をもち,承盤にとりつけた鼎形香炉があらわれた。江蘇省宜興周処墓からは青磁でつくられた鼎形香炉がみられる。青磁製の博山炉は江蘇省鎮江の東晋墓(398年銘塼をもつ)や南朝代の福建省南台窯製品中にもみられ,江南一帯に引き続き使用されていたことがわかる。南北朝時代,博山炉は仏教徒にも採用され,仏像台座中央や供養人物の手にしばしばあらわされている。行道用には新たに,長柄をつけた柄香炉(えごうろ)がつくり出された。北朝末の河北省景県封氏墓から,いわゆる鵲尾(じやくび)形の柄をつけた香炉が出土した。火皿部は深いが底の平らな豆形で,隋・唐代の柄香炉の先駆形を示す。

隋・唐代には博山形のものがなお見られるが,その形状は山形の写しではなく,蓮華形に変わっている。また,浅い平底の鉢を3本または5本の獣脚で支え,透し彫を施し,かぶせ蓋をもつ火舎香炉が新たに用いられた。陝西省西安何家村から銀製のものが出土し,同形式のものは正倉院に大理石製,銅製の2点がある。何家村および,西安沙坡村からは銀製透し彫の球形で,内部に二重または三重の支点を異ならせた枠に火皿を取り付け,羅針盤のようにつねに火皿が水平となるようくふうされた香炉がある。取付け用の鎖と鈎をもつ。《西京雑記》の被中香炉または臥褥(がじよく)香炉にあたる。正倉院には銀・銅製の2個の大型品があり《東大寺献物帳》には薫炉と記す。以上の香炉の各形式はほぼ唐代にはでき上がり,宋代以降,士大夫階級の調度品の一つとして金,銀,銅それに陶磁器で古銅器の写しや動物形などさまざまな形態のものがつくられた。それらはまた日本にもたらされて大いに尊重された。

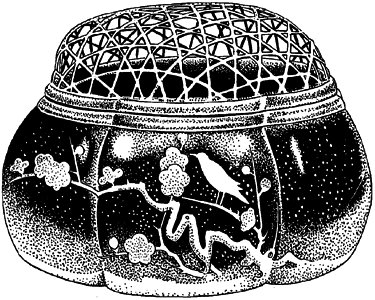

執筆者:秋山 進午 日本では仏教とともに香炉も舶来され,奈良時代には供香(そなえこう)用の供香炉・柄香炉や銀・銅の球形薫炉(鞠香炉,香毬)も使用された。平安時代には金銅製で三脚つき,平盤の仏具ではなく調度としての香炉が存在した。薫衣用の伏籠(ふせご)は中に香炉を置き薫物(たきもの)を焚いた。平安文学に頻出する火取母(ひとりも)は火屋(ほや)をかぶせ内に金属の火入れを収めてある。研出(とぎだし)蒔絵や沃懸地(いかけじ)の華麗な阿古陀(あこだ)香炉は鎌倉以降に多く,このほか多角形の香炉や獅子や象をかたどった獅子香炉,香象など多くの種類がみられる。また千鳥香炉など南宋からの輸入が増大し,これらは砧(きぬた)青磁が多い。室町期には,香道の成立に伴って三脚で煙返しのない手のひらにおさまる大きさの聞香炉が作られ,中国にもその製作を依頼した。

執筆者:神保 博行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「香炉」の読み・字形・画数・意味

【香炉】こう(かう)ろ

といふ

といふ 、~臥褥香爐を作る。~而して鑪體常に

、~臥褥香爐を作る。~而して鑪體常に らかにして、之れを被褥に置くべし、故に以て名と爲す。

らかにして、之れを被褥に置くべし、故に以て名と爲す。 九

九 の

の 山香鑪を作る。鏤(ほ)りて奇禽怪獸を爲(つく)り~皆自然に

山香鑪を作る。鏤(ほ)りて奇禽怪獸を爲(つく)り~皆自然に 動す。

動す。字通「香」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「香炉」の意味・わかりやすい解説

香炉

こうろ

香を焚(た)くことは、インドでは臭気を除くために古くから行われたが、転じて仏を供養する方法の一つとなった。香炉はそのための器で、形式には居(すえ)香炉、柄(え)香炉、釣香炉、象炉などがある。

居香炉は前机の上に置いて用いるもので、博山(はくさん)炉、火舎(かしゃ)香炉、蓮華(れんげ)形香炉、紇哩字(きりく)香炉、蛸足(たこあし)香炉、鼎(かなえ)形香炉などの種類がある。柄香炉は朝顔形の炉に座と柄をつけ、手に持って用いるもので、古く「玉虫厨子(ずし)」台座にも描かれているものである。釣香炉は環をつけて釣り下げて用い、象炉は象の形をかたどったもので、密教の灌頂(かんじょう)の際に受者がそれをまたいで身を清めるのに用いた。のちには仏事以外にも、室内・衣服に香を焚きしめるのに薫炉が用いられ、香道に用いられる聞(きき)香炉にも数多くの名品が現存している。

[杉本一樹]

百科事典マイペディア 「香炉」の意味・わかりやすい解説

香炉【こうろ】

→関連項目アロマセラピー|鍛金

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「香炉」の意味・わかりやすい解説

香炉

こうろ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

葬儀辞典 「香炉」の解説

香炉

世界大百科事典(旧版)内の香炉の言及

【火舎】より

…正倉院の大理石製の本体に5匹の金銅製獅子脚を持つものなどがその例。小型の青銅製鋳造品で透しのある蓋を持つ火舎は,仏教の供養具の香炉として後世までつくられる。三彩釉の火舎は8世紀,瓦質土器の火舎は平安・鎌倉時代にも多く用いられ,大型のものは火鉢,小型製品は香炉として用いられた。…

【薫炉】より

…香草をいぶして衣服を保護したり,室内に香気をただよわす香炉。中国の戦国・漢代に発達し,銅製や陶製のものがある。…

【香道具】より

…(1)十種香箱 二重の箱で華麗な蒔絵が多い。上段には惣包(そうづつみ)や打敷(うちしき),源氏香之図や香割道具等,下段には聞香炉,![]() (銀)葉盤(ぎんようばん),重香合(じゆうこうごう),香筯建(きようじたて),香札,札筒,折据(おりすえ),火末入(ひずえいれ),

(銀)葉盤(ぎんようばん),重香合(じゆうこうごう),香筯建(きようじたて),香札,札筒,折据(おりすえ),火末入(ひずえいれ),![]() 葉入などを納める。縦7寸5分,横6寸4分,高さ6寸7分(1寸は約3cm)。…

葉入などを納める。縦7寸5分,横6寸4分,高さ6寸7分(1寸は約3cm)。…

【三具足】より

…仏前の供養具である花瓶,燭台,香炉の三つ道具を総称していう。しかし,室町時代には供養具の性格から離れ,鑑賞具として扱う考えが生まれる。…

※「香炉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...