精選版 日本国語大辞典 「衛星放送」の意味・読み・例文・類語

えいせい‐ほうそうヱイセイハウソウ【衛星放送】

- 〘 名詞 〙 赤道上の放送衛星に地上から放送電波を発射し、これを地上に送り返したものを受信者が直接受信できる方式。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「衛星放送」の意味・わかりやすい解説

衛星放送

えいせいほうそう

人工衛星を用いて行う放送で、一般家庭でアンテナおよび受信機を設置して個別受信、または集合住宅などで屋上にアンテナを設置して共同受信されることを目的とした放送。

日本では使用する人工衛星によってBS(Broadcasting Satellite)放送とCS(Communication Satellite)放送の2種類に区別されてきた。BS放送は、通信衛星のうち一般家庭による視聴を目的に打ち上げられた放送衛星を利用した放送で、現在は東経110度に打ち上げられた衛星が使用されている。CS放送は、通信衛星を利用した放送で、もともとは事業所向けのデータ通信での利用を前提として設計されていた。そのため、電波の出力が小さく、受信するには大型のアンテナを必要としていたが、映像圧縮技術の進展に伴って小型サイズのアンテナでも受信できるようになり、一般家庭向けの放送が可能となった。

人工衛星は赤道上空3万6000キロメートルの静止軌道上にあり、各放送事業者から発信された電波を受信して日本国内に向けて放送する。衛星から電波を直接送信するため、従来の地上波放送では届きにくかった山間部や離島、そして高い建物の多い都心部などの難視聴地域などを含めて日本全域を容易にカバーでき、経済的・効率的に大容量(高品質)の全国放送を実現できることが衛星放送の大きなメリットである。

[米倉 律 2023年8月18日]

衛星放送の技術

通信衛星で最初にテレビ中継に用いられたものは、1962年7月に打ち上げられたテルスター1号である。アメリカのアンドーバー(メーン州)の地上局から送られたテレビ電波はテルスターで媒介され、アメリカおよびイギリス、フランスで受信された。また、1963年(昭和38)11月23日にはリレー1号により日本―アメリカ間のテレビ中継が成功した。たまたまこの中継の実験中にアメリカ大統領ケネディの暗殺事件が報じられたため、大きな話題となった。

これらの衛星は低・中高度の衛星で、衛星の周期が地球の自転の周期にあわず、一地点での通信利用時間が十数分に限られるので移動衛星とよばれる。これに対して静止衛星とよばれる衛星は赤道上空約3万6000キロメートルにあり、地球の自転とほぼ同じ速さ(周期約24時間)で地球の周囲を回るので、地球からは静止しているようにみえる。この静止衛星の利用は、1964年8月のシンコム3号による第18回オリンピック東京大会のアメリカ、カナダ、ヨーロッパへの中継以降、本格的な実用化が進み、静止衛星を主とする通信衛星を利用した国際中継が次第に活発に行われるようになった。

このうち、人工衛星(とくに静止衛星)からの電波を一般家庭が直接受信する形をとる放送が直接衛星放送である。衛星放送では、放送局でつくられた番組が地上局から衛星に向けて発信される。これをアップリンクとよぶ。衛星は、この信号をトランスポンダーとよばれる中継器で受信し、地上に向けて再送信する。これをダウンリンクとよぶ。各家庭では衛星から送られてきた電波をパラボラ・アンテナで受信する。アップリンクの間に3万6000キロメートルという長い距離で弱くなった電波は衛星内部で増幅されて送り返されるので、家庭に設置された小さなアンテナでも衛星からの電波を受信することができる。直接衛星放送は、各家庭が衛星から直接電波を受信する仕組みであるため、衛星放送を受信・視聴するためには、通常のテレビ受像機のほかに衛星放送受信専用のアンテナ、チューナーまたはチューナー内蔵のテレビが必要である。集合住宅や事業所などでは、屋上に共同のアンテナを設置すれば共聴ケーブルにより受信することができる。また、住宅環境により物理的にアンテナが立てられない場合や、アンテナの衛星に対する向きに障害物がある場合などに、ケーブルテレビと契約してケーブルテレビ経由で再送信される放送を視聴することもできる。

[米倉 律 2023年8月18日]

衛星放送事業

日本で最初の直接放送衛星DBS(Direct Broadcasting Satellite)の実験は、1978年4月の「ゆり」によって行われた。この実験の結果をもとに実用放送衛星(BS-2)が国産ロケットによって1984年1月に打ち上げられ、テレビ試験放送が行われた。1986年2月に打ち上げられたBS-2bからNHK(日本放送協会)は2チャンネルの試験放送を開始、1989年(平成1)6月より衛星第1テレビ、衛星第2テレビの本放送を開始した。さらに1990年8月に打ち上げられたBS-3では、初の民間衛星放送である日本衛星放送(現、WOWOW(ワウワウ))が放送を開始した。その後、CS放送も加わって本格的な衛星放送時代が始まり、2023年(令和5)時点で、衛星放送ではBSAT-3a、BSAT-3b、BSAT-3c、JCSAT-110Aなど八つの人工衛星が利用されている。

BS放送は当初、NHK、WOWOWともにアナログ放送で始まり、その後アナログとデジタルの両方式が併存していたが、BSアナログハイビジョン放送は2007年(平成19)9月に、BSアナログ放送は2011年7月にそれぞれ放送を終了し、その後はすべてデジタル放送へと移行した。デジタル放送では、HD(高精細度テレビ放送)、SD(標準テレビ放送)のほか、2018年12月からは4Kおよび8KのUHD(超高精細度テレビ放送)が始まり、3種類の規格での放送が行われている。CS放送も当初はアナログ放送で始まったが、すぐにデジタル放送へと移行、現在は東経110度CSデジタル放送と東経124/128度CSデジタル放送の2種類の放送が行われている。

衛星放送は、日本においても諸外国においても1990年代以降に普及した。たとえばアメリカではディレクTVが1994年に、ディッシュ・ネットワークが1996年にサービスを開始、それぞれ数百という多数のチャンネルを提供して、ケーブルテレビとともに多チャンネル化を推進する役割を担ってきた。またヨーロッパでもBSky(ビースカイ)B(現、Sky)が1989年にイギリスで放送を開始して急成長し、現在はドイツ、イタリア、オーストリアなど複数の国で多チャンネルサービスを展開している。また、アメリカのCNN(1980年にケーブル局として開局)やカタールのアル・ジャジーラ(1996年設立)などニュース専門局も、衛星放送を利用したグローバルネットワークとして発展した。

[米倉 律 2023年8月18日]

制度と事業者

日本ではBS放送とCS放送とが区別されてきたが、BS・東経110度CS共用アンテナや三波共用アンテナの普及によって、BS放送とCS放送の違いがなくなってきたことから、2010年の法改正によって、BS放送と東経110度CS放送は地上放送と同じ基幹放送に区分され、制度上「衛星基幹放送」となった。そして東経124度/128度CS放送は、ケーブルテレビと同じ一般放送に区分され、制度上「衛星一般放送」となった。衛星基幹放送には、衛星基幹放送事業者と基幹放送局提供事業者という2種類の事業者がある。前者の衛星基幹放送事業者は放送番組の制作・編集を行い、後者の基幹放送局提供事業者は、無線局の免許を取得して人工衛星などの管理運用を行う。前者は後者に番組の放送を委託し、受託した後者は番組をそのまま放送する。2023年時点で、衛星基幹放送事業者として認定されている事業者は41社で、基幹放送局提供事業者は放送衛星システムとスカパーJSAT(ジェイサット)の2社である。

一方、衛星一般放送には、衛星一般放送事業者と電気通信事業者(衛星事業者)の2種類がある。前者の衛星一般放送事業者は放送番組の制作・編集を行い、後者の電気通信事業者(衛星事業者)から衛星中継器などの設備提供を受けて番組の放送を実施する。また、これらとは別に、番組の視聴契約を視聴者と結ぶ仲介や、視聴料を徴収して放送提供事業者に配分するプラットフォーム事業者という業態もある。現在は衛星基幹放送、衛星一般放送ともにスカパーJSATがプラットフォーム事業者となっており、それぞれ前者を「スカパー!」、後者を「スカパー!プレミアムサービス」というブランド名で事業展開している。

[米倉 律 2023年8月18日]

『中野明著『図解入門業界研究 最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本』第5版(秀和システム・2020年)』▽『〔WEB〕衛星放送協会「衛星放送の仕組み」 https://www.eiseihoso.org/guide/howto.html(2023年7月閲覧)』

改訂新版 世界大百科事典 「衛星放送」の意味・わかりやすい解説

衛星放送 (えいせいほうそう)

satellite broadcasting

人工衛星を利用して行われる放送だが,一般には直接放送衛星direct broadcast satellite(DBS)を用いる放送のことを指す。現在の放送は,送信所から送られる放送電波を直接,あるいは地上の中継施設を介して各家庭で受信したり,または共同住宅の共同受信アンテナを経由した電波を受けている。直接放送衛星を使った放送の場合は,地上局から送信した放送電波を衛星の受信装置でいったん受け,それを別の周波数で増幅して地上の一般家庭の受信アンテナに向けて,衛星から直接送信することになる。1個の放送衛星上の送信機で日本全国を十分すぎるほどカバーできるので,地上の中継施設なしに全国放送が簡単にできる。これによって山間僻地(へきち)や離島の難視聴は解消する。

衛星放送は一挙に全国放送を実現してしまうために,本格的な衛星放送時代に入るに従い,既存の地上の放送組織は多大の影響を受けることが予想され,したがって衛星放送の導入においては地上の放送との調整が慎重に考慮される。衛星放送自身は,地上の放送より高い周波数を利用するので,理論的には多様な放送が可能である。たとえば,通常のテレビ放送の画面の精細度をはるかに超えた高忠実の映像を送ることのできる高品位テレビ放送,テレビ1チャンネル分でカラー,音つきの静止画像50番組程度が可能な静止画放送,あるいはテレビ1チャンネル分で現在のFM放送よりはるかに良質の高忠実度音声放送10番組以上を放送することができる。遠い将来には各国の放送衛星間の中継も実現し,各家庭で直接,外国のテレビ番組を選択して楽しむことができるようになるだろうといわれている。衛星放送は,明らかにテレビ放送の歴史に新しい局面を開くものといえる。

執筆者:後藤 和彦 衛星放送では静止放送衛星を用いるのがふつうである。静止放送衛星は地上の受信点から見てその位置が動かないので,衛星放送サービスの常時実施が可能なほか,衛星追尾機構をもたない簡易な地上受信アンテナが利用できる。放送衛星の技術的な特徴は,家庭用受信機を低廉にするため,衛星から大電力送信を行うことにある。また,衛星はサービスエリアを効果的に照射するような高利得で低サイドロープの送信アンテナを搭載し,さらにそのビーム方向を精度よく保つように姿勢制御を行う。

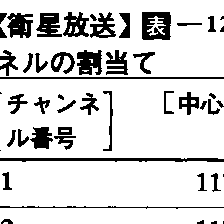

このような大電力衛星放送は12GHz帯の周波数を使用する。表に国際電気通信連合により決定された12GHz帯の衛星放送用周波数チャンネルを示す。日本は,東経110°の静止軌道位置と,8周波数チャンネルを使用することができる。ここで1チャンネルの周波数帯域幅は27MHzであり,FM変調のテレビジョンの放送を原則とするが,音声や他の新しいメディアの放送にも使用できる。衛星放送の利点は,上記のほかにも,地上で起こる自然災害に強いシステムであること,局外番組中継などが全国どの地点からもできることなどがあるが,反面,12GHz衛星放送では,アンテナビーム幅があまりにも狭くなるため県単位のローカル放送を同時に実施することは困難である。1981年現在,ソ連が実用システム(700MHz帯)を運用中,インド(2.6GHz帯),フランス,西ドイツが実用衛星を発注あるいは開発中,アメリカでは9社の実用衛星放送計画が連邦通信委員会(FCC)に受理されている。日本の最初の実用放送衛星は84年1月にテレビチャンネルのものが打ち上げられた。今後の放送衛星計画から見て,日本が本格的な衛星放送時代に入るのは90年代である。世界的に見てもほぼ同じようなことがいえる。

→放送衛星

執筆者:松下 操

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「衛星放送」の意味・わかりやすい解説

衛星放送【えいせいほうそう】

→関連項目MTV|デジタル放送|テレビジョン|ニュー・メディア|BS

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「衛星放送」の意味・わかりやすい解説

衛星放送

えいせいほうそう

satellite broadcasting

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の衛星放送の言及

【ニューメディア】より

… 1984年9月から電電公社(現,日本電信電話株式会社)が東京の三鷹,武蔵野で実験を開始した光ファイバーによるディジタル通信網INS(Informahon Network System)〈高度情報通信システム〉,11月から同じく電電公社が回線とシステムを,民間491社が情報ソフトを提供して実用サービスを開始したキャプテン・システムは,ニューメディア・ブームの具体的なモデルケースとして大々的に宣伝された。当時の〈ニューメディア構想〉では,1990年代に,INSの全国ネットワーク,無線系の直接衛星放送,高品位テレビ放送,文字多重放送,ファクシミリ放送,静止画放送,有線系のCATV,ビデオテックス(キャプテン),VRS(画像応答システム),テレビ電話,ファクシミリ通信,さらには個別のパソコンやビデオの出力に至るさまざまな情報・通信経路が,1台の端末(テレビ受像器)に統合されるはずであった。しかし,ディジタル通信の普及に関しては,笛吹けど踊らずの状態が長く続き,INSは,やがて人知れず消えていった。…

※「衛星放送」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...