精選版 日本国語大辞典 「鉛筆」の意味・読み・例文・類語

えん‐ぴつ【鉛筆】

- 〘 名詞 〙

- ① 鉛を焼いてつくった鉛粉を用いて書く毛筆。〔任昉‐為范始興求立太宰碑表〕

- ② ( 昔、鉛を用いたところから ) 筆記用具の一種。黒鉛の粉末と粘土を練り合わせて焼きかためたものをしんとして、まわりを木などで補強したもの。まぜる材料の割合によって硬軟がある。日本には江戸初期に渡来したが、商品として広まったのは明治二〇年前後。

- [初出の実例]「鉛筆 エンピツ セイヤウフデ」(出典:音訓新聞字引(1876)〈萩原乙彦〉)

改訂新版 世界大百科事典 「鉛筆」の意味・わかりやすい解説

鉛筆 (えんぴつ)

軸木中に芯を入れた筆記用具。

歴史

古代のギリシア,ローマでは,鉛の塊を使って鹿の皮などに記号を記していたといわれ,14世紀イタリアでは,鉛とスズを混合した芯を木軸に装着した鉛筆が作られたという。1564年にイギリスのカンバーランド地方ボローデールで良質の黒鉛が発見され,これを棒状に切断して糸でまいたり,木ではさんで使用するようになった。その一例がスイスの博物学者ゲスナーの図解と記述に見られる。ボローデールの黒鉛を使用した鉛筆は好評で,とくに,ルネサンスの画家たちの間に浸透していった。イギリス政府はボローデール鉱坑を保護管理したが,のちにはほとんど採掘されてしまう。そこで,黒鉛の粉末と硫黄を混合する方法が考え出され,ドイツではファーバーKaspar Faberが1761年に製造を始める。ファーバーはスペイン南部の黒鉛に目をつけ,この粉にアラビアゴム,にかわ,硫黄などを混ぜてつくることを考え出した。フランスでは,17世紀からイギリスの黒鉛を輸入して鉛筆を製造していたが,フランス革命の混乱で輸入がとだえた。そこでナポレオンがコンテNicolas Jacques Contéに鉛筆の製法を研究させ,1795年には,硫黄のかわりに粘土を混合し,芯の形にして十分乾燥させたうえで高温で焼くという,現在の製法とほぼ同じ製法があみだされた。この製法によると,黒鉛に混ぜる粘土の割合をかえることによって芯の硬度を変化させることもできた。このように鉛筆工業は,イギリス,ドイツ,フランスを中心に発展し,やがてアメリカにも伝わると,メキシコ産の良質の黒鉛や,軸材として最適なシダー樹に恵まれて,飛躍的に発展する。鉛筆の形態が今日のような軸木にはめこんで固定したものになったのは,おそらく19世紀末から20世紀初頭にかけてであろう。

日本における発達

日本に初めて鉛筆が渡来したのは江戸時代初期である。オランダ人が徳川家康に献上したものらしく,静岡県久能山東照宮博物館に遺品として保存されている。その形状は細長い棒状の黒鉛(メキシコ産)を木鞘にさしこんだ,全長114mmのものである。次いで渡来したのは幕末で,当時は石筆と呼ばれた。石筆はオランダ語potloot(陶工の鉛の意)の訳語で,もとはスペイン産黒鉛の商品名Potlothであった。〈ホットロウ〉(《嬉遊笑覧》),〈剝篤羅阿渡(ポツトロード)〉(《理学提要》)などの記述がみられ,〈明治初年のは,只ポットロードと呼びて,鉛筆の名もなく,象牙軸のくり出し式のものゝみなり〉(《明治事物起原》)という。やがて石筆は蠟石の筆記具をさすようになる。商品としての鉛筆は1877年ころにドイツから輸入されており,木筆(元来は先端を焼いて書けるようにした木の棒)と称されて唐物屋の店頭に陳列されたという。明治40年代には三越呉服店が積極的に輸入,宣伝し,新しもの好きの人々に喜ばれた。国産鉛筆は,井口直樹が1881年に手細工で仕上げて内国勧業博覧会に出品したものが最初で,86年には真崎仁六による工場生産が始まる(のちの三菱鉛筆)。明治期に最も多く鉛筆を使用していたのは郵便局で,輸入鉛筆を使っていたが,1901年に真崎仁六の鉛筆を逓信省が採用,これを契機に国産鉛筆への認識も高まり,機械化も進んで工業的になっていく。しかし第1次世界大戦以前の鉛筆の70%は輸入品であった。大戦によってドイツが戦場と化し,世界的に鉛筆が枯渇すると,ドイツ,イギリス,アメリカなどに代わって日本のメーカーが世界の鉛筆市場に進出していく。しかし,あまり品質がよくなく,両端だけに芯を入れた“キセル鉛筆”なども現れたため,大戦が終わるとたちまち先進国に閉め出されてしまった。ドイツ製などに比して遜色のないものができるようになったのは50年代になってからである。62-63年の販売量は1000万グロスで,以後生産・販売量は減少し,81年には600万グロスとなった。これはボールペン,シャープペンシル,マーキングペンなどにシェアを奪われたためである。現在,鉛筆メーカーは26社ほどで,上位3社が国内シェアの80%以上を占めている。

種類

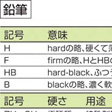

芯の種類によって,黒鉛使用の黒芯と,顔料または染料とロウ,タルク,合成樹脂,のりを混ぜあわせた色芯とに2分類される。黒芯鉛筆の硬軟は記号であらわされる。硬い芯はH(H~9H),軟らかい芯はB(B~6B),HとBの中間の硬さをFとHBとして17段階に分けている。Hはhard,Bはblack,Fはfirmの意味である。軸材は,その99%がインセンス・シダー(ペンシル・シダーともいう)というアメリカからの輸入材であるが,インドネシアのジェルトン(キョウチクトウ科の1種)が増えつつある。みやげ用の長い鉛筆などには,北海道産のシナノキという広葉樹も使われている。色芯には硬質,中硬質,軟質があり,硬質はおもにグラフ,製図用,中硬質は画用,事務用,軟質は陶磁,金属,プラスチック,皮膚などへの描画用に用いる。色芯は黒芯のように炉の中で焼くことはなく,長期間自然乾燥させるだけの製法である。色芯を用いたものを一般に色鉛筆といっている。水溶性の色芯で書いたものを筆でぼかして,絵具のような効果の出せるものもある。

執筆者:永田 桂子

学校教育と鉛筆

明治になるとドイツ,アメリカなどから鉛筆が輸入されたが,一般に学習用の筆記具として用いられることは少なかった。学習用の筆記具には,低年齢の子どもには石盤・石筆(蠟石を細い棒状に切削したもの),年長の子どもには伝統的な毛筆がほぼ明治期を通じて用いられていた。いっぽう,日本の鉛筆工業は第1次大戦で急成長し,しかも戦後には海外市場から追い出されると,過剰な設備と在庫をかかえるという事態になった。そこで,新たな国内市場として注目されたのが,学校であった。おりしも日本の洋紙工業は,鉛筆とまったく軌を一つにして,1900年代から本格的量産体制に入り,10年代には和紙生産量を追い抜いて海外へ輸出するようになり,国内でも輸入洋紙に代わる安価な国産洋紙が豊富に用いられるようになった。学校でも,高価な手すき和紙に代わって安価な洋紙(ザラ紙)とその洋紙をとじ合わせた雑記帳(子ども用ノートブック)が使用されはじめており,この洋紙と筆記具としての鉛筆とが結びつくことにより,子どもの学習はきわめて大きな変貌をとげることになった。低品質の鉛筆は学童用の〈五厘鉛筆〉〈一銭鉛筆〉として,小学校を通じての一本売りにより急速に普及した。鉛筆は,第1に,ほぼ一定の太さで文字・数字を書くことができ,毛筆のような技能を要しないので,低年齢の子どもの筆記具として最適であること,第2に,消しゴムで簡単に消して書き直すことができ,試行錯誤の連続にほかならない学習にとっては最適の筆記具であったこと,第3に,永い伝統をもつ毛筆にはその使用者の表現内容を拘束する性格があり,紋切調の〈一瓢を携へて墨堤に上る〉式の文章が作られやすかったが,歴史の浅い鉛筆はそれがなく,子どもたちの筆記表現に大幅な自由を与えたことなど,学習用具としてのすぐれた性格をもっていた。こうして,〈書く〉ことによる学習が深まるとともに,〈記録〉が容易となって宿題が多くなった。さらに,子どもに自由な表現を許すことと,その表現を客体化させることによって,〈書く〉ことにより子どもの認識を進化させる指導が可能となった。第1次大戦後の鉛筆の普及は,1930年代における生活綴り方運動の展開を可能にさせた物的条件にほかならなかったのである。

執筆者:佐藤 秀夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鉛筆」の意味・わかりやすい解説

鉛筆

えんぴつ

黒鉛(鉱物名石墨(せきぼく))と粘土の粉末を混ぜ合わせ、さらに高温で焼き固めてつくった芯(しん)を、木などの軸にはめた筆記具。

[野沢松男]

歴史

古代ギリシア・ローマ時代にも鉛を原料とした鉛筆状の筆記具があったが、現在のような黒鉛を主体とする鉛筆の発明は、ずっとあとのことである。1564年、つまりエリザベス1世の時代に、イギリスのカンブリア山地のボローデル渓谷でグラファイト(黒鉛)が発見され、これを棒状に加工して筆記具に用いたのが鉛筆の始まりである。また1760年に、ドイツのカスパー・ファーバーKaspar Faber(1730―1784)が黒鉛の粉末に硫黄(いおう)を混入して芯をつくったのが、後のババリア鉛筆の起源となった。フランスが鉛筆製造に力を入れだしたのは、19世紀に入ってからのことである。1795年ニコラ・ジャック・コンテNicolas-Jacques Conté(1755―1805)が、黒鉛と粘土を混合してそれを高温で焼き固め、鉛筆の芯をつくる方法を発明したが、単に焼き固めるくふうをしただけでなく、黒鉛と粘土の混合比率を変えることによって芯の濃度が変化することも発見した。これはいわば今日の鉛筆製法の基礎をなすものであり、この製法が後に各国に伝わって、近代的な鉛筆工業が誕生することになった。とくにアメリカは、鉛筆の軸材として最適なインセンスシダー(ベイスギ)を産出するばかりでなく、芯の原料となる黒鉛もメキシコから得ることができたため、1851年に最初の鉛筆を製造してからは、資本、設備、市場などの好条件に恵まれて、鉛筆工業は急速な発展を遂げた。

日本への渡来は、オランダ人が徳川家康に献上したものが最初といわれ、これは静岡県久能山(くのうざん)東照宮の宝物として現在でも保存されている。ドイツから本格的に輸入されるようになったのは1880年(明治13)であるが、国産では1874年に井口直樹、藤山種広(ふじやまたねひろ)(1838―1886)に製造法を伝授された小池卯八郎が作ったのが最初である。1886年には真崎仁六(まさきにろく)(1848―1925)が東京の四谷内藤町に鉛筆工場を設け、国産鉛筆製造に乗り出した。その後、技術革新とともに品質も向上し、現在では外国製品と並ぶ性能をみるに至っている。

なお日本における鉛筆の生産量は、1966年(昭和41)の13億8500万本をピークに以後漸減し、1980年には10億本を切り8億5500万本となった。その後も少子化による学童の減少の影響を受けて生産量は減少を続け、2007年(平成19)には3億1320万本、2018年には2億0765万本となっている。

[野沢松男]

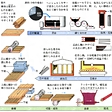

製法

黒鉛と粘土に水を加え、混合しながら粉砕したものを太い棒状に圧縮して押し固め、芯出し機にかけて強い圧力で一定の太さに押し出し、生芯をつくる。次にこれを芯焼き炉で均一に焼き、油を浸透させて芯をつくる。これを加工した軸材に接着して1本ずつ切断し、塗装して仕上げる。黒芯(くろしん)鉛筆の芯の原料は、90%以上の炭素を含んだ黒鉛と、陶磁器に使われるものと同一の粘土が主成分である。軸木にはインセンスシダー、ヒノキ、アララギ、ハンノキなどが多く使われ、最近は合成樹脂の軸や、特殊なものでは紙巻きのものもある。色鉛筆は、黒芯鉛筆と材料、製法が異なる。原料はタルク(滑石(かっせき))、タカラントゴム、ろう分、着色染料である。芯は焼成せず、ろう分と着色染料にタルク糊(のり)を加えて練り合わせたものを成形乾燥させてつくる。軸加工は黒芯鉛筆と同じである。

[野沢松男]

種類

大別して黒芯鉛筆と色鉛筆に分けられる。黒芯鉛筆には製図用、事務用、学習用、コピー用、感光紙用、絵画用、大工用、園芸用、手帳用、ガラス用などがある。色鉛筆には赤・青の事務用、芯の軟質・中硬質・硬質に分かれた各種色鉛筆、それに特殊色鉛筆として絵の具鉛筆、グラフ用、ダーマトグラフ(紙巻き鉛筆)などがある。黒芯鉛筆の場合、黒鉛と粘土の配合割合で硬さおよび濃さが決まる。硬い鉛芯はHardのHで表し、軟らかい鉛芯はBlackのBで表す。Hの数字が増えるほど硬く、また薄く書け、Bの場合は逆に軟らかく濃く書ける。HBは標準の硬度を表す芯だが、HBとHの中間の硬さを表すのにFがあり、これはFirmの略である。JIS(ジス)(日本産業規格)による黒芯鉛筆の硬度の種類は9H~H、F、HB、B~6Bである。

[野沢松男]

選び方

一般的には次の点に留意して選ぶとよい。

(1)芯の滑りのよいもの。

(2)芯が崩れたりせず強度があるもの。

(3)書写線が均一に書け、摩耗度が少ないもの。

(4)軸が楽に削れるもの。

(5)芯が軸に完全に接着されており、芯抜けなどがおきないもの。

(6)塗装膜がじょうぶで強く、湿気や汚れから軸木を保護しているもの。

(7)軸が歪曲(わいきょく)していないもの。

(8)芯が軸の中心にあるもの。

(9)軸の木端(こば)が欠けていたり、芯の接断面が欠けたりしていないもの。

[野沢松男]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉛筆」の意味・わかりやすい解説

鉛筆

えんぴつ

pencil

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「鉛筆」の意味・わかりやすい解説

鉛筆【えんぴつ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「鉛筆」の読み・字形・画数・意味

【鉛筆】えんぴつ

筆を懷き、行くときには則ち

筆を懷き、行くときには則ち 書を誦す。

書を誦す。字通「鉛」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鉛筆の言及

【石盤】より

…また,かなり重いために教室備付けの用具となったから,家庭学習には別の石盤を用いざるをえず,したがって書きとどめるような宿題を子どもに課すことは不可能であった。このような学習用具としての限界があったから,安価な筆記用洋紙(ざら紙)とそれに書きつけるための安価な学童用鉛筆との出現にともなって,学校での石盤の使用は廃止の方向をたどった。1930年代になると都市部の小学校から姿を消しはじめるが,それが全国的にほぼまったく用いられなくなるのは戦後50年代においてであった。…

※「鉛筆」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...