関連語

精選版 日本国語大辞典 「麈尾」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐び【麈尾】

普及版 字通 「麈尾」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の麈尾の言及

【清談】より

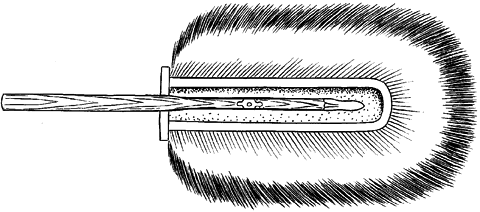

…後漢時代には時事評論や人物批評(月旦)が〈清談〉とよばれたが,しだいに貴族のあいだで行われる談論がこの名でよばれるようになった。麈尾(しゆび)とよぶ払子(ほつす)を手にとって講座にのぼった清談家は,論理の整合性と言語表現の才知をきそいあい,現実から遊離した虚談であるとの一部の批判にもかかわらず,西晋の王衍(おうえん)や楽広(がくこう)たちを先駆者としておおいに流行した。清談でとりあげられたテーマは,《荘子》の逍遥遊(しようようゆう)の解釈,音声と人間の感情の関係にかんする〈声無哀楽論〉,言語は思考を十全につたえうるかどうかにかんする〈言尽意不尽意論〉,人間の才能と本性の関係にかんする〈才性四本論〉,服食養生にかんする〈養生論〉など,いわゆる玄学にかかわる問題を主とし,のちには仏典や儒家の経書にかんする問題もとりあげられた。…

※「麈尾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

の麈尾を捉(と)るに、手と

の麈尾を捉(と)るに、手と (すべ)て

(すべ)て 別無し。

別無し。