改訂新版 世界大百科事典 「脱硝」の意味・わかりやすい解説

脱硝 (だっしょう)

近年,日本では急速な工業の発展や都市化の進行に伴い,光化学オキシダント(光化学スモッグ)の発生頻度が増加し,かつ広域化した。このため,光化学オキシダントを生成する二酸化窒素NO2の環境基準が設定され,自動車とともに固定発生源についても,排ガス中の窒素酸化物NOxの濃度規制が行われるようになった。脱硝技術は,ボイラー,加熱炉,焼結炉など多様な発生源から排出されるNOxの濃度を低減するための技術であり,安定した高い除去率を有することが要求される。また,生産設備の操業に影響を与えないこと,二次公害がないこと,排ガス中に含有される共存ガスやダストによる影響が少ないこと,建設費,運転費が安いなどの条件が満足されなければならない。これまで,乾式法および湿式法の技術開発が進められ,現在最も実用化が進んでいるのはアンモニアNH3を還元剤として用いる選択触媒還元法である。今後,石油代替エネルギーとして含有窒素化合物の多い石炭への原料転換に伴い,より効率の高い脱硝技術の確立,とくに乾式同時脱硫・脱硝技術の開発が要望されている。

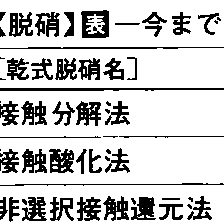

乾式脱硝技術

乾式脱硝技術として開発が進められているプロセスは表に示すとおりであり,このうち実用規模まで技術開発が進んでいるのは接触還元法および無触媒還元法である。

接触還元法

触媒と還元剤を用い,NOxを無害な窒素に還元する技術である。メタンCH4,一酸化炭素CO,水素H2などの還元剤を用いた場合(非選択接触還元法)は,還元剤と排ガス中の共存酸素の反応や二次公害成分の副生などの問題が生じる。

一方,NH3を還元剤に用いる接触還元法は,容易に高いNOx除去率が達成できるうえに排ガス中の酸素は除去効率を増大させること,二次公害源を副生しないことなどから,各種の固定発生源に適用されている。

現在まで排ガス中に硫黄酸化物SOxを含まず,ダスト量の少ないクリーン排ガスを排出する大型実用装置が安定に稼働している。また,数百ppm以上のSOxを含みダスト量の多いダーティ排ガスに対しても,SOxにより活性が低下しない耐SOx触媒の開発,ダストにより触媒層が閉塞しない反応器の開発が急速に進められた。この結果,ダスト中に触媒活性を低下させる成分が多い場合を除き,ほぼ技術上の問題は解決され,湿式脱硫技術との組合せを考慮した総合システムとして,より経済的な技術への改良が進められている。

無触媒還元法

触媒あるいは吸着剤を通してNOxを低減する方式とは異なり,燃焼排ガスにNH3またはアンモニア化合物を還元剤として添加し,700~1000℃の温度域でNOxを窒素と水に分解する方法である。この方式は燃焼装置本体を反応の場として利用する脱硝技術で,接触還元法において技術開発上の問題となったSOxやダストなどの影響を考える必要はなく,技術的,経済的に優れた技術になりうる潜在的な可能性を有している。本法を適用した既設大型ボイラー,加熱炉などの結果によれば,最適温度領域におけるガス滞留時間を,目標とするNOx除去率を達成するに十分なだけとりえないという理由で,50~60%程度のNOx除去率にとどまっている。

乾式同時脱硫・脱硝法

NOxおよびSOxを含有する排ガスに対しては,脱硝および脱硫を行うことが必要であり,現在は高温を用いる乾式脱硝と低温で行われる湿式脱硫が組み合わせて用いられている。一方,プロセスの簡略化や省エネルギーの観点から,一つの反応器で同時に脱硫および脱硝を行うシステムの確立が要望されており,初期に検討された湿式同時除去法では廃水処理,スペースなどの問題点がある。このため,乾式同時除去技術の開発が期待されている。乾式法では,NH3による接触還元法と各種のSOx除去法を組み合わせたものが多く,活性炭等の吸着剤によるSO2の除去,金属酸化物の硫酸塩化によるSO2の除去などの脱硫方法が検討されている。乾式同時除去技術の実用化には,今後,脱硫活性および脱硝活性の向上,再生技術の確立などの課題が残されている。

湿式脱硝技術

これまで提案された湿式脱硝技術の多くは,既設の湿式脱硫装置に付設し,脱硫,脱硝を同時に行うことを目標としている。湿式法のプロセスとして実用化の可能性があるのは,(1)オゾンなどの酸化剤を用いNOを可溶化する酸化吸収還元法,(2)特殊な触媒を含有する吸収液を用いNOx,SOxを同時吸収する液相吸収還元法,(3)鉄キレートとNOの錯塩生成反応を利用しNOを吸収除去する錯塩吸収還元法である。

これらの技術はいずれもNOx,SOx同時除去法であるという利点を有しているが,公害処理技術として工程が複雑すぎること,排水中の窒素分の処理を必要とするなどの問題点もあり,実用化の例は少ない。

→脱硫

執筆者:藤堂 尚之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報