ハスノハカズラ

Stephania japonica Miers.

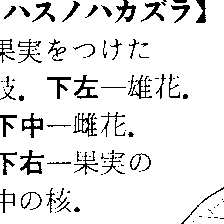

海岸近くに生える,ツヅラフジ科の常緑つる性木本。雌雄異株。全体無毛。葉は互生し,広卵形で楯状,裏面は粉白色。7~9月,複散形花序に淡緑色の小さな花をたくさんつける。雄花は萼片6~8枚,花弁3~4枚,6本のおしべは合着し,葯が楯状になっている。雌花では萼片,花弁とも3~4枚でめしべが1本ある。果実はつやのある赤色の核果。本州(東海以西),四国,九州,さらに中国,東南アジア,インド,ヒマラヤにまで分布する。この属はアジア,アフリカから約35種が報告されている。根と茎は日本でも昔,肺結核の治療薬として利用された。成分はセファラチン,ベルバミン,メチルエーテル等である。

近縁属のミヤコジマツヅラフジ属のミヤコジマツヅラフジCyclea insulorisが日本南部から台湾,フィリピンにまで分布している。

執筆者:寺林 進

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ハスノハカズラ

はすのはかずら / 蓮葉葛

[学] Stephania japonica (Thunb.) Miers

ツヅラフジ科(APG分類:ツヅラフジ科)の常緑藤本(とうほん)(つる植物)。葉は互生し、盾状につき広卵形、表面は光沢がある。雌雄異株。初夏から秋、葉腋(ようえき)から複散形花序を出し、多数の淡緑色花を開く。雄花は花弁3~4枚、萼片(がくへん)6~8枚、雄しべは6本で合着する。雌花は花弁、萼片ともに3~4枚、仮雄蕊(かゆうずい)はなく、心皮が1枚ある。核果は赤色で目だつ。種子は半月形。海岸近くに生え、中部地方以西の本州、四国、九州、および中国、マレーシア、インド、ヒマラヤ、オセアニアに分布する。名は、盾状の葉がハスの葉を思わせるのでいう。根と茎は肺結核の薬として用いられたことがある。

[寺林 進 2019年9月17日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ハスノハカズラ(蓮葉蔓)

ハスノハカズラ

Stephania japonica

ツヅラフジ科の常緑つる性草本。西日本から台湾,中国,マレーシア,インドに分布し,暖地の海辺に近い山地に生える。全体に無毛で,葉は互生し長柄のある三角状卵円形,長さ4~12cm。葉柄がハスの葉のように楯形につく。雌雄異株。夏から秋にかけて,葉腋から花穂を出し,複散形花序に多数の淡緑色の細かな花をつける。雄花では萼が6~8枚,花弁は3~4枚でともに倒卵形肉質である。雌花では萼片,花弁はともに3~4枚で倒卵形。核果は球形,径約 6mmで熟すると朱紅色になる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by