精選版 日本国語大辞典 「花弁」の意味・読み・例文・類語

はな‐びら【花弁・花瓣・花片・葩・花平】

か‐べんクヮ‥【花弁・花瓣】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「花弁」の意味・わかりやすい解説

花弁

かべん

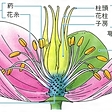

花びらともいう。花冠を構成している花葉(かよう)のことで、萼片(がくへん)に比べると普通は大きくて薄い。種々の色素を含んで色づくが、普通はクロロフィルを含まない。解剖的には簡単で、脈は二叉(にさ)分岐をし、明らかな中脈はもたないものが多い。蜜腺(みつせん)をもつものもある。

花弁の由来には二つの場合がある。第一は花被片(かひへん)が萼片(がくへん)と花弁に分化した場合で、萼片との間に移行型を示すものが多い。モクレン科などにみられる。第二は外部の雄しべが花粉形成をやめて弁化したもので、雄しべとの間に移行型を示すものが多い。キンポウゲ科などにみられる。園芸植物の八重咲きや半八重咲きでは雄しべが弁化している。まれにモクレン目に分類されるエウポマチアEupomatiaのように、内部の雄しべが弁化するものもある。雄しべが花粉形成をやめても花弁状にならず、小形の球形、棍棒(こんぼう)状、鞭(むち)状、鱗片(りんぺん)状などの構造に変形したものを仮雄蕊(かゆうずい)という。仮雄蕊は蜜分泌の器官となるものが多い。

[田村道夫]

百科事典マイペディア 「花弁」の意味・わかりやすい解説

花弁【かべん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「花弁」の意味・わかりやすい解説

花弁

かべん

petal

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「花弁」の読み・字形・画数・意味

【花弁】かべん

字通「花」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の花弁の言及

【花冠】より

…花弁が集まってつくる花のうち最も目につく部分。花葉(花を形づくる花軸以外のすべての器官)のうち裸葉性のもの(おしべと心皮を除く部分)を花被というが,花被が2層に分かれ,外花被と内花被が形態的に顕著な差を示すとき,前者を萼片,後者を花弁という。…

※「花弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...