日本大百科全書(ニッポニカ) 「ろうそく」の意味・わかりやすい解説

ろうそく

ろうそく / 蝋燭

蜜蝋(みつろう)、木蝋、パラフィン蝋など、蝋を用いた灯火の材料をいう。古くはどのような形態であったかは不詳であるものの、可燃性の芯(しん)の周りに蝋を塗り固めて円筒形になったのは、江戸時代からさほどさかのぼらない年代といわれている。固形の蝋が適温に達すると溶融する性質に着眼しながらも、その蝋が蒸発して芯先へ上昇し持続的に燃えるためには、可燃性に富む芯そのものが燃え尽きていくことと深くかかわる。一見、単純にみえるが、ろうそくが燃焼するには、それに応じた用具を要することが多かった。下になるにしたがい、やや細目になっている円筒形のろうそくを上から下へと燃やすのが理想形であるから、それを直立させる必要があった。手燭(てしょく)、燭台(しょくだい)、雪洞(ぼんぼり)、提灯(ちょうちん)などは、ろうそく用の灯火具といえよう。

[天野 武]

日本のろうそく

ろうそくの使用は、奈良時代にさかのぼるといわれ、ろうそくは蜜蝋を素材としたものと解されている。仏教伝来に伴って輸入された貴重品だっただけに、当時の社会では、神仏の献灯用のほかは、貴族の間で使われるにすぎなかった。ろうそくが庶民間にも広く普及するようになったのは、蜜蝋や松脂(まつやに)をろうそくの材料とする風が影をひそめ、それにかわって黄櫨(はぜ)蝋や漆(うるし)蝋など、木の実から採取する木蝋が使用されるようになった江戸時代からである。黄櫨蝋が薩摩(さつま)・松江などの西南諸藩から産出され、漆蝋が庄内(しょうない)・仙台・会津などの東北諸藩から産出されたのは、樹種の成育環境を物語るものである。

会津地方に伝わるろうそくの製作工程は、まずはウルシの実もぎ、実落とし、木の実搗(つ)き、木の実ふかし、蝋しぼりを経て生蝋(きろう)をつくる。ついで、保存しておいた生蝋を鍋(なべ)に入れ炭火で温めて溶かし、それにあらかじめ用意しておいた巻き芯を浸して固め、蝋串(ろうぐし)にさしてサイカチの実をつぶした汁に浸してから蝋かけをして乾かし、その作業を何回となく繰り返して太くしていく。それに鉋(かんな)かけを施して表面を滑らかにし、さらに水ごきして白くする。その後、芯を出すため口切りをし、下部を切り落として仕上げるのである。こうしてできあがったろうそくを通常のものとすれば、ほかに紅色をした色ろうそく、表面に図柄を描いた絵ろうそくがある。会津の絵ろうそくの場合には、菊や牡丹(ぼたん)の花を描いた図柄のものが伝統的なものとされ、その絵付けには、色止めの呉汁(ごじる)(豆汁)を塗り、泥絵の具を用いて描き、溶いた膠(にかわ)で固めるなど種々のくふう談が伝わる。

また中国・四国地方諸藩では、ろうそくの製造・専売が行われ、とくに愛媛県喜多郡内子(うちこ)町は、木蝋の伊予式晒(さらし)法の考案で、幕末から明治にかけて繁栄し、明治中期には国内の主要産地となった。ろうそくの大きなものは「百目ろうそく」といわれ、1本の重さが100匁(約375グラム)あり、仏前などにともす小形なものに「仰願寺(ごうがんじ)ろうそく」「懐紙ろうそく」などがあった。

いずれにせよ、全国各地で製作されたろうそくには、明治以降にあっても都鄙(とひ)の別なく灯火の材料としての需要があった。ろうそくが婚礼に欠かせない灯火であったことは、華燭の典と称されることに物語られているし、さらには、仏事の勤行(ごんぎょう)を営む際に大小のろうそくが献灯されてきたこと、夜間になされる祭礼や年中行事においては、提灯に欠かせぬ灯火として用いられてきたことによっても知られる。いわゆる提灯行列、小田原提灯を携えての道行きなどでは、ろうそくは従来使われてきた松明(たいまつ)に優る明るい灯火として注目され、風雨の日にも利用できるとあって重宝がられた。しかし、ろうそくより一段と明るく、かつ便利な電灯が生活のすみずみにまで普及するに及んで、それに対する需要は激減した。さまざまな形の燭台に立てられ、和室内の灯火として重きをなしてきたろうそくは、風前の灯と化そうとしている。パラフィン蝋を用いる西洋ろうそく、木蝋による和ろうそくのいずれにも、そのことはいえるであろう。

[天野 武]

種類・製法

木ろうそくは、ウルシ、ハゼノキなどウルシ科の固体脂、牛脂、鯨ろうなどを原料とし、芯に溶融ろうを注ぎかけたり、溶融ろう中に芯を浸したりして手工業的につくられたが、西洋ろうそくは、51.5~57℃のパラフィンに、外観を白くし強度を高めるため、5~30%のステアリン酸を加えたものを原料として、鋳造機を用いて大量生産される。また誕生日用など細長いものは特殊な方法でつくられ、宗教用ろうそくのような大形のものは、光度が低くても長もちすることがたいせつなので、芯に低融点の金属針金に木綿糸を巻いたものを用い、ろうが溶けても芯が直立するようにくふうされている。

ろうそくの品質については日本工業規格(JIS(ジス))によって、凝固点、耐熱性(湾曲試験)、燃焼試験など規格が定められている。

[岡原光男]

燃焼の機構

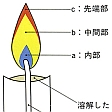

ろうそくの燃焼時、炎はに示すように三つの部分からなり、aは芯から吸引された液体燃料がガス化して燃焼する、比較的低温部分であって暗くみえる。bはガスが熱分解して遊離した炭素を生じ、明るく燃焼する部分であり、cでは完全燃焼して炭酸ガスと水が生成する。

ろうそくが正しく燃焼するためには、ろう部分が適当な融点をもち、熱によって液状となり、芯を通じて毛管現象で吸い上げられる量と、蒸発して燃える量との間にバランスを保つことが必要である。

[岡原光男]

象徴としてのろうそく

ろうそくは多くの社会で宗教儀礼に用いられる。それは、宗教儀礼が屋内や洞窟(どうくつ)などの暗い所、あるいは夜間に行われることが多いからである。その場合ろうそくは儀礼の必需品であっても単に照明用具としてしか意味をもたないことが多いが、ときにはそれ以上の宗教的意味づけがなされることもある。すなわち、ろうそくの火・光を神の象徴、神の威光や神聖さの象徴としてとらえ、またこの世と人の魂を明るく照らし、清める力をもつと考える。『旧約聖書』の「出エジプト記」で、祭壇の作り方を細かく指示した箇所で、燭台(しょくだい)の作り方について詳しく記されているのは、ユダヤ教の儀礼のなかで燭台がもつ重要性のためであろうと考えられる。『新約聖書』では燭台の光は神の威光のたとえに用いられている。現在のキリスト教ではカトリック、ルター派、イングランド教会でろうそくがよく使用されるが、他の宗派ではあまり使われない。カトリックでは、たとえば2月2日の聖マリアの御きよめの日はまた聖燭節とよばれ、ろうそく行列を行い、門口、家畜小屋、農具など至る所にろうそくを立てて祝う。スウェーデンでは、12月13日の聖ルシア祭に若い女性がろうそくの冠をかぶり、「飢えた人にはパンを、暗闇(くらやみ)にろうそくを」と唱える。この祭りはキリスト教化する以前の土着の太陽崇拝に由来すると考えられている。一般にろうそくの宗教的利用は太陽、火、光に対する信仰と理解することができる場合が多い。

ろうそくに対して明確に宗教的意味づけをしている例はメキシコ南部の高地マヤ人の場合である。彼らは、神にとってろうそくは、人間にとってのトルティーヤ(トウモロコシパン)のようなものだと考え、神に祈るときはかならずろうそくを使う。ろうそくはまた神と人、霊的世界とこの世との媒介物である。ろうそくは煙となって天に上り、人の祈りを神に伝えるという。とくに白色のろうそくは天に対する、赤いろうそくは神に対する捧(ささ)げ物であるといわれる。7種の色のろうそくを並べて点火し、神意を占うこともある。またろうそくを上下逆にして使用すると邪術になり、敵を病気にしたり殺すことができると考え、他方、邪術を防ぐには家の戸口にろうそくを並べて燃やす。

しかし、このような例はあるものの、ろうそくは原料と技術の制約からその使用は地域的、時代的に限られており、いわゆる未開社会の多くではろうそくの宗教的使用はあまりみられない。

[板橋作美]