セミヤドリガ

せみやどりが / 蝉寄生蛾

昆虫綱鱗翅(りんし)目セミヤドリガ科Epipyropidaeの総称。幼虫がセミやテングスケバのような、半翅目同翅亜目の成虫に外部寄生し、体液を吸って成長するきわめて特異なグループである。世界の温帯から熱帯に数十種知られているだけであるが、未発見種がかなり残っているものと推定される。日本にはセミヤドリガとハゴロモヤドリガの2種が知られている。

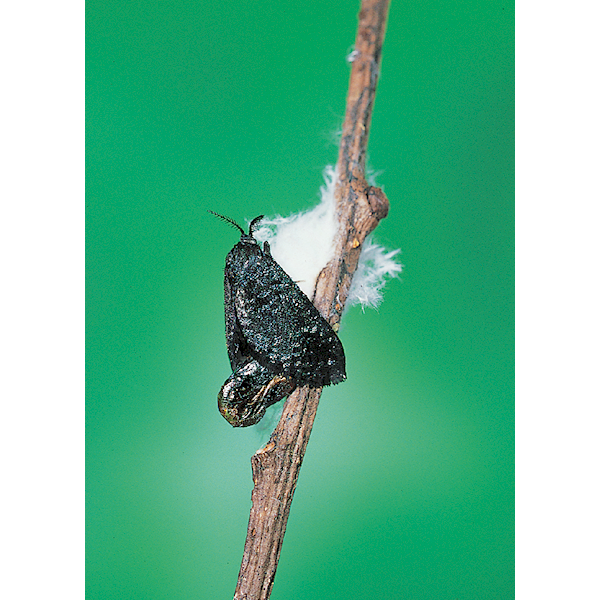

和名セミヤドリガEpipomponia nawaiは、はねの開張約20ミリメートル。体翅とも黒く、前翅には青色の波状線を散布する。幼虫はヒグラシ、ミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシなどの腹部に寄生して体液を吸い、老熟すると白蝋(はくろう)に覆われる。セミの体から離れた老熟幼虫は、樹幹や葉上で白蝋に覆われた白い繭をつくり、約2週間で成虫が羽化する。セミの成虫は1週間くらいしか生きていないので、ガの初齢幼虫がセミの体に付着してから、老熟するまでの期間も非常に短い。このガは、1年の大部分を卵で過ごすことになる。寄生率のもっとも高いのはヒグラシである。本州、四国、九州、台湾に分布し、成虫はセミの出現する8、9月にみられる。灯火に飛来することがある。

ハゴロモヤドリガEpiricania hagoromoは、さらに小形で、幼虫はスケバハゴロモ、ベッコウハゴロモ、テングスケバなどの腹部に外部寄生する。本州、九州に分布する。

[井上 寛]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

セミヤドリガ (蟬寄生蛾)

Epipomponia nawai

鱗翅目セミヤドリガ科の昆虫。翅の開張2.5cm内外。体翅とも薄黒く,前翅には青色光沢のある帯状の斑紋が無数にある。触角は短く,羽毛状。幼虫はヒグラシ,ミンミンゼミ,アブラゼミ,ツクツクホウシの腹部に外寄生し,体液を吸う。セミの成虫の寿命が短いので,このガも急速に成長し,セミの死ぬ直前に老熟した幼虫は,セミの体から離れ,樹幹や葉上で白い繭をつくり,約2週間で羽化する。老熟幼虫も繭も白蠟で覆われている。寄生率のもっとも高いのはヒグラシである。本州,四国,九州,台湾などに分布する。セミヤドリガ科Epipyropidaeは世界の温帯から熱帯に分布するが,幼虫はすべて半翅目同翅亜目の成虫に外寄生する。判明している種の数はごく少ない。日本にはセミヤドリガよりはるかに小型のハゴロモヤドリガE.hagoromoが知られている。幼虫はスケバハゴロモ,ベッコウハゴロモ,テングスケバなどの腹部に寄生する。

執筆者:井上 寛

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

セミヤドリガ

Epipyropidae

鱗翅目セミヤドリガ科の昆虫の総称。幼虫がセミ,ハゴロモ,ヨコバイなどに外部寄生する特殊なガ。成虫は小さく,いずれも暗色。単眼を欠き,口吻,下顎鬚は退化する。翅は幅広く短い。1齢幼虫は寄主に達すると脱皮して太い蛆 (うじ) 状の幼虫に変わり,寄主の体液を吸って成長する。体表は白蝋で覆われる。老熟すると寄主から離れ樹幹や葉上に白蝋で覆われた繭をつくり蛹となり,約2週間後に羽化し,羽化後ただちに交尾して死ぬ。セミヤドリガ Epipomponia nawaiは前翅開張幅 17mm内外で,幼虫はヒグラシ,ミンミンゼミ,アブラゼミ,ツクツクボウシの腹部に寄生,成虫は8~9月に出現する。本州,四国,九州,台湾に分布する。 (→鱗翅類 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

セミヤドリガ

学名:Epipomponia nawai

種名 / セミヤドリガ

解説 / オスは少なく、ふつうメスだけで繁殖します。幼虫は、ヒグラシをはじめ、アブラゼミ、ミンミンゼミなどのセミに寄生します。

目名科名 / チョウ目|セミヤドリガ科

体の大きさ / (前ばねの長さ)♀10~12mm

分布 / 本州、四国、九州

成虫出現期 / 8~9月

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by