日本大百科全書(ニッポニカ) 「メガマウスザメ」の意味・わかりやすい解説

メガマウスザメ

めがまうすざめ

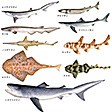

軟骨魚綱ネズミザメ目の科や属の総称、またはその1種の名称。メガマウスザメ科Megachasmidaeはメガマウスザメ属MegachasmaのメガマウスザメM. pelagios1属1種からなる。メガマウスザメ(英名megamouth shark)は頭部が巨大で、口も非常に大きく、体の前端にあり、プランクトン食に適応した微小な歯をもつ。胸びれと尾びれも非常に大きく、下顎(かがく)に多くの黒色斑紋(はんもん)がある。1976年にハワイ沖で最初の個体が発見され、1983年に新科新属新種のきわめて珍しいサメとして学名が与えられた。2021年春までに世界で150個体以上が報告されているが、もっとも記録が多いのが台湾で、日本やフィリピンがそれに続く。日本からは、世界で4番目の個体が1989年(平成1)に静岡県浜松市の海岸で発見されたのが最初で、2021年(令和3)9月末時点までに27個体の報告がある。1994年には、福岡県で世界初の雌が発見され、解剖調査が行われた。

メガマウスザメはジンベエザメやウバザメと同様に、オキアミなどのプランクトンを主食とするが、メガマウスザメはのどの皮膚を大きく伸ばすことができるので、プランクトンを含んだ水を大量に飲み込んで口腔(こうくう)を拡張させ、より効率的な摂餌(せつじ)を行っている。2017年(平成29)に千葉県館山(たてやま)市で発見された雌の子宮から小さな卵殻卵が発見されたが、生殖方法は不明である。産まれるときの大きさは1.8メートル以下で、成魚は最大で6メートルを超える。太平洋、大西洋、インド洋の温熱帯海域に分布する。国際自然保護連合(IUCN)のレッド・リストでは、低懸念(LC)とされている(2021年9月時点)。

[仲谷一宏 2021年10月20日]