精選版 日本国語大辞典 「九条良経」の意味・読み・例文・類語

くじょう‐よしつね【九条良経】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「九条良経」の意味・わかりやすい解説

九条良経

くじょうよしつね

(1169―1206)

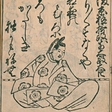

鎌倉初期の政治家。兼実(かねざね)の二男として生まれる。母は藤原季行(すえゆき)の女(むすめ)。後京極摂政(ごきょうごくせっしょう)、中御門殿(なかみかどどの)とよばれ、歌人として式部史生(しきぶししょう)、秋篠月清(あきしのげっせい)、南海漁父(なんかいぎょふ)、西洞隠士(さいとういんし)と称した。早く政界に入ったが、1196年(建久7)父関白(かんぱく)兼実の失脚に際しても九条家のうちひとり朝廷にとどまり、近衛(このえ)家執政のもとに累進して摂政、太政大臣(だいじょうだいじん)に至った。その女立子は順徳(じゅんとく)天皇の中宮(ちゅうぐう)となった。すなわち東一条院(ひがしいちじょういん)である。しかし良経は元久(げんきゅう)3年3月7日父に先だって頓死(とんし)した。良経は歌人として盛名あり、後鳥羽院(ごとばいん)に認められて和歌所寄人(よりゅうど)にあげられ、『新古今和歌集』の序もその筆になる。その入選歌数は西行(さいぎょう)、慈円に次いで第3位。彼が自邸に催した「六百番歌合(うたあわせ)」はその規模において歌道史上空前の挙として知られている。その歌集を『秋篠月清集』といい約1600首の歌を存している。

[多賀宗隼]

『片山享著『校本秋篠月清集とその研究』(1976・笠間書院)』▽『青木賢豪著『藤原良経全歌集とその研究』(1976・笠間書院)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「九条良経」の意味・わかりやすい解説

九条良経

くじょうよしつね

[没]元久3(1206).3.7. 京都

鎌倉時代初期の公卿。兼実の次男。母は藤原季行の娘。後京極殿ともいわれる。治承3 (1179) 年元服。文治4 (88) 年兄良通が 22歳で死ぬと九条家を継いだ。翌年権中納言,次いで権大納言兼左大将,建久6 (95) 年内大臣に進んだが,同7年父関白兼実が失脚したため,良経も籠居した。正治1 (99) 年左大臣,建仁2 (1202) 年土御門天皇の摂政となり,元久1 (04) 年従一位,次いで太政大臣となったが,同3年,寝所で刺殺された。藤原定家は良経の家司 (けいし) であった。家集に『秋篠月清集』,漢詩集に『後京極摂政詩集』がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「九条良経」の解説

世界大百科事典(旧版)内の九条良経の言及

【後京極流】より

…日本書道の流派の一つ。後京極殿とは鎌倉時代の摂政太政大臣で詩歌その他諸芸に通じ書道に名を得た藤原(九条)良経(1169‐1206)の呼称であり,彼を祖とする。しばしば絵巻の詞書を書くのに用いられた角の顕著なかたい書風。例えば《紫式部日記絵巻》の詞書のようなものをこう呼んだ。しかし,良経の真蹟と考えられる自筆消息や仁和寺蔵の《般若理趣経》の書風とは必ずしも一致しない。古来,藤原忠通の法性寺(ほつしようじ)流から派生し,後京極流から定家流と二条家流が出るとされた。…

【除目大成抄】より

…任官の行事である除目の執行に当たる公卿のための参考の書。《大間成文抄(おおまなりぶみしよう)》ともいう。官職制度研究の重要な史料。成立は鎌倉時代初期。10巻。後京極摂政とよばれた藤原(九条)良経(1169‐1206)が類聚。年々の大間書(おおまがき)(欠員の官を列記し,除目のときに任官者を記入する文書)を集めて,例えば年給,成功(じようごう),官司等の挙奏,巡任,兼国など任官の事由によって詳細に分類したもの。…

【藤原良経】より

…平安末~鎌倉初期の廷臣,歌人。摂籙(せつろく)家九条兼実の子として生まれ,左大臣を経て従一位摂政太政大臣に昇る。和歌を藤原俊成に学び,建久期前半(1190‐97)には,歌壇を主宰して定家ら新風歌人の庇護者となり,《花月百首》や《六百番歌合》を開催。建久7年(1196)の政変により一時籠居したが,のち政界に復帰し,後鳥羽院歌壇においても中心人物として《新古今集》編纂に貢献した。仮名序を執筆し,巻頭歌作者となっている。…

※「九条良経」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...