精選版 日本国語大辞典 「客車」の意味・読み・例文・類語

きゃく‐しゃ【客車】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「客車」の意味・わかりやすい解説

客車

きゃくしゃ

passenger coach

鉄道車両のうち、旅客・郵便物・手小荷物などを輸送する車両。広義には、動力装置をもって自走する電車やディーゼル動車などの動力客車(この場合、動力をもたない中間車両を付随車という)を含むが、狭義には、動力をもたず、機関車に牽引(けんいん)される客車をさす。ここでは狭義の客車を中心に記述する。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

種類

現在、海外では客車は旅客輸送の主力となっているが、日本では長距離も含めて旅客輸送は、電車およびディーゼル動車にほとんど置き換わり、客車列車として残っているのは、イベント列車および事業用のみである。とくに電車の増強に伴って、客車の製造はほとんど行われておらず、2015年(平成27)6月時点で、JRの客車保有は174両である。これに対し電車は1万8002両、新幹線電車は4832両、ディーゼル動車は2205両となっている。

JRでは、一般用客車は普通車とグリーン車の2等級になっている。この区別は、1969年(昭和44)までは普通車は2等車、グリーン車は1等車と称されていた。さらにさかのぼって1960年以前には3等級制であった。等級を意味する客車の記号に3等級時代、1等はイ、2等はロ、3等はハという記号をつけていた。その名残(なごり)でいまでも普通車にはハ、グリーン車にはロがつけられている。ちなみに、イの記号は1950年製造の車両以降は使用されていなかったが、2013年に運行を開始した九州旅客鉄道(JR九州)の豪華観光寝台列車「ななつ星 in 九州」で復活した。また、西日本旅客鉄道(JR西日本)の「TWILIGHT EXPRESS 瑞風(トワイライトエクスプレスみずかぜ)」にも使われている。なお、一部の鉄道会社では、グリーン車よりも上位のサービスを提供する特別車両「グランクラス」が導入されているが、新幹線電車のため記号はない。

世界各国でも、先進国では2等級制であるが、3等級制を採用している国もある。中国では軟座車・硬座車という名前で区別する2等級制をとっている。インドはスタンダード、冷房座席、3段寝台、冷房3段寝台、冷房2段寝台、個室寝台等の設備別の等級を設けている。

客車には座席車と寝台車のほかに、食堂車、サロン車、荷物車、電源車などのサービス車がある。外国にはラウンジ車、食堂車に併結される厨房(ちゅうぼう)車(キッチンカー)などもある。「寝台車」および「食堂車」については、それぞれの項目を参照されたい。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

座席車

中央廊下式の開放室形と、4~8人を1室単位とする区分室形(コンパートメント)がある。後者がイギリスで鉄道創業時代から採用された原形で、駅馬車スタイルからの変形である。客車が英語でcoach(客馬車)とよばれるのもこのためである。明治時代の初め、日本の鉄道揺籃(ようらん)期の客車もイギリス風の区分室式で、車両の側面にそれぞれの区分室ごとに扉があって、そこから乗降する客車が使われていた。19世紀末ころからイギリスやヨーロッパ大陸鉄道で区分室形客車内に通路を設ける側廊下式が採用されるようになり、それぞれの区分室ごとの扉を設けたものと、扉をなくしたものが並行して使われていたが、第一次世界大戦以後は扉をなくしたものが多数派となった。ドイツのICE(イーツェーエー)などでは同じ車両内に開放室形と区分室形を設けている例もある。また、都市近郊鉄道用には最初から中央廊下式の開放室形が使用されている。アメリカでは創業当初から、開放室形の客車を使用してきた。

ヨーロッパ式は車両も昔のものは短小で馬車のような四輪車であった。日本でも明治年代の初期につくられた客車の多くはヨーロッパ風の四輪車で、「マッチ箱」と後年よばれた。しかし1880年(明治13)に開通した北海道の鉄道はアメリカ人の技術指導によって計画されたため、開放室形のボギー客車が最初から使われた。その代表的なものは、鉄道記念物に指定されている「開拓使号」客車である。なお、開拓使号客車は、現在、埼玉県さいたま市の鉄道博物館に保存展示されている。

中央廊下式の開放室形客車は座席配置によって2種類ある。窓に沿って座席のあるロングシートと、2人または3人分の座席が窓と直角に設けられるクロスシートである。車体幅の狭いもの、あるいは優等車にロングシートのものもあったが、クロスシートが一般的である。通勤列車用として、クロスシートばかりでなくロングシートを混ぜたセミクロスシートが使用されている。欧米の近郊用客車はクロスシートが基本であり、座席数を増やすために2階建てとしたものも広く使われている。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

荷物車

係員が乗車して停車駅ごとに積み下ろしをするもの、終点駅まで締切り扱いのもの、パレット積みのもの、また銀行の現金輸送を受託する専用車などの荷物車がある。郵便車も、移動郵便局のような取扱車と、行嚢(こうのう)をまとめて積み込むものとがある。日本では荷物車のサービスは廃止されているが、海外では広く行われている。ベニス・シンプロン・オリエント急行Venice Simplon-Orient-ExpressやアムトラックAmtrak(全米鉄道旅客輸送公社)の列車のようにチェックインした荷物を荷物車に積載して、目的地で旅客に引き渡すシステムを採用しているものもある。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

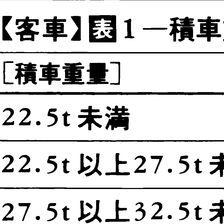

重量による区分

日本においては、客車には重量を示す標記として、重いほうからカ、マ、ス、オ、ナ、ホおよびコの記号が5トン刻みで冠せられ、機関車の性能にあわせて客車列車の編成を決めるために使われている。たとえばオは自重(定員乗車時の重量)32.5~37.5トンを意味し、オハ50であれば、「自重約35トン、普通車(ハ)、一般型客車(5)、2軸ボギー車(0)」であることが意味づけられている。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

客車の構造

車体は、台枠、柱骨、外板、内装および屋根から構成される。最初はすべて木製であったが、やがて車体全体の強度を支える台枠が鋼製となった。しかし、長い間使用していると車体がひずみ、衝突事故や火災に対しても弱かったので、柱骨と外板を鋼製とした半鋼製車、屋根や内装まで鋼製とした全鋼製車がつくられるようになった。日本では1925年(大正14)から骨組みと外側は鋼製、内装は木張りとした半鋼製車になった。欧米では半鋼製車ではなく、屋根まで鋼製としたものが製造され、内装は木や鋼板が使用された。日本では1955年(昭和30)に登場した軽量化客車から全金属製となった。鋼製の外板と柱骨は一体張殻構造(いったいちょうかくこうぞう)といって、床台枠といっしょに全体が強度部材になるような構造(軽量化設計)が採用され、内装もアルミニウム板にメラミン・プラスチックを焼き付けしたメラミン化粧板となり、窓枠も木からアルミニウムとなって、火災防止が図られた。それ以前の台枠は魚腹形(ぎょふくかた)、あるいは長土台(ながどだい)にターンバックル式トラスを張ったものなどが用いられた。鋼体と柱骨との接合も半鋼製車の出た当初は鋲(びょう)(リベット)止めであったが、1935年ごろからは溶接技術が発達して、全溶接構造に移行した。製造コストの面から鋼製車が多いが、通勤電車等にステンレス車体が普及しコストが下がってきたことから、JR東日本のカシオペアはステンレス車体を採用している。海外ではステンレスやアルミニウム車体を採用しているものもある。

屋根は、1900年(明治33)初めにはモニター式という明かり窓のある2段屋根、さらに1935年(昭和10)ごろからは現在のような丸屋根となった。昔のものは木製または鋼製の骨組みに板張りしたものであったので、防水のためにルーフィング布を上敷きし、アスファルトで目地を埋めていた。1955年から屋根板も鋼製で車体と一体の構造になり、屋根布は省略された。外板と内装板の間にはガラス繊維、石綿(アスベスト)などの断熱・遮音材料が充填(じゅうてん)された。その後、1990年代からアスベストは使用されなくなっている。

台車は高速運転でも乗り心地のよいように3軸ボギー台車が採用されたこともあるが、軌道構造が強化された現在は2軸ボギー台車を使用している。日本では空気ばねが広く用いられている。

客車の連結部分は、災害発生時の安全対策として耐火ガラス入りドアと貫通ほろを設けてある。また連結装置は自動連結器と緩衝器とを組み合わせて、列車の引き出し時、ブレーキ作用時にショックを緩和し、連結がつねに安全を保つように設計されている。カシオペアは電車と同じ密着式自動連結器を採用し、ショックを緩和している。

ブレーキ装置は貫通式の空気ブレーキ装置が用いられているが、外国では、貫通式の真空ブレーキを使っている客車もある。カシオペアは電気指令式空気ブレーキを採用し、ブレーキ動作時のショックを緩和している。

なお、座席数あるいは寝台数を増やしたり眺望をよくしたりするため、2階建てまたはハイデッカー構造を採用したものもある。日本のカシオペア、アメリカやドイツ、フランスなどの通勤列車、大陸横断用ドームカーなどである。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

照明と冷暖房

客室の照明には「マッチ箱」客車時代は油灯、ガス灯を屋根の上から吊(つ)り下げていたが、車軸の回転から発電して電灯照明する技術が1900年(明治33)から採用され、灯具も白熱灯からやがて蛍光灯になった。1958年(昭和33)に登場した固定編成式特急列車では電源車を連結して、照明のみならず冷暖房から各種のサービス用電力をまとめて供給するようになった。また、1969年に登場した12系客車からは数両ごとにディーゼル発電機を設けて、サービス用電力を供給している。50系客車は1977年に登場したが、冷房装置を搭載していなかったので、車軸発電機から冷房装置に電力を供給している。

暖房は、「マッチ箱」時代はなにもなく、上等車では湯たんぽを車掌が乗客に配った。その後、石炭ストーブが採用され、さらに蒸気機関車から供給される蒸気暖房になった。電気機関車やディーゼル機関車のときは暖房車が連結された。暖房車も事業用客車に属する。その後、機関車に搭載可能な小型の蒸気発生装置が開発され、電気機関車やディーゼル機関車にも、暖房用の蒸気発生装置を装備して、それから蒸気を供給するようになった。また全線電化区間を走る客車には電気暖房器を腰掛の下に装備していた。その後、電動式の冷房装置が使用され、これに換気の機能も加えた空気調節装置が、急行・特急用の客車に設備されるに至った。電源としては、客車個々に小さなディーゼル機関発電機を搭載する方式と、機関車または電源車から供給する方式とがある。

[西尾源太郎・佐藤芳彦 2016年9月16日]

『岡田直昭・谷雅夫著『新版国鉄客車・貨車ガイドブック』(1978・誠文堂新光社)』▽『久保田博著『鉄道車両ハンドブック』(1997・グランプリ出版)』▽『久保田博著『日本の鉄道車輌史』(2001・グランプリ出版)』▽『日本の客車編さん委員会編『日本の客車――写真で見る客車の90年』復刻版(2010・電気車研究会)』

改訂新版 世界大百科事典 「客車」の意味・わかりやすい解説

客車 (きゃくしゃ)

passenger car

旅客,郵便物,手・小荷物などを輸送するための鉄道車両で,自力走行に必要な動力装置をもたず,もっぱら機関車によって牽引されるものをいう。旅客輸送を主目的とした本格的な鉄道は1830年イギリスのリバプール~マンチェスター間に開業したのが始まりであるが,その当時使用された客車は2軸のきわめて小型のものであった。この2軸の形態は,イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国では19世紀の終りまで客車の主流となっていたが,一方,カーブが急で軌道の敷設も簡易であったアメリカにおいては,2軸車では走行が困難なことから早くからボギー車が利用されていた。また客室の形態も,ヨーロッパでは個室に区分することが多かったのに対し,アメリカでは開放型を採用していた。寝台車,食堂車など特殊用途の客車も,19世紀後半に登場している。日本では1872年(明治5)の鉄道開業時にイギリスから輸入した2軸客車58両を使用したが,3年後には国産(車軸は輸入)の2軸客車が製造されている。ボギー客車も75年輸入材料を用いて製造が始まったが,鉄道国有法(1906)による私設鉄道の国有化が行われた時点では,国有客車数約5000両のうち8割はまだ2軸車であった。車内の設備については,照明は明治の中ごろまでは石油ランプを使用,電灯照明は98年の山陽鉄道が最初である。暖房は湯たんぽ,ストーブなどを経て,1900年から東海道本線の主要列車で蒸気暖房が採用されるようになった。第2次世界大戦前の技術的な進歩としては,昭和初期から始まった車体の木製化から鋼製化への転換があげられる。戦後は台車の改良と車体の軽量化が重要課題として研究され,55年には車体構造に張殻構造を採用した軽量化車両を試作,翌年にはこの技術を基に特急用の軽量客車(ナハ10形)が生まれた。この客車は設備面においても,複層ガラスによる固定窓方式,ユニットクーラーによる冷房装置,空気ばね台車などを装備した画期的なものであった。さらに57年には東京~九州間の長距離寝台特急専用の寝台車が登場,その車体の色からブルートレインの名で親しまれ,使用する客車は変わったものの現在に至っている。このように第2次世界大戦後も客車の改良,新造が行われているが,全体的には旅客輸送は機関車に牽引される客車よりディーゼルカーや電車を利用する方式に転換されつつある。

客車の構造と設備

客車はその用途によって車内の設備などに多少の差はあるが,基本的には車体,座席,便所,洗面所,給水設備,電源照明装置,台車,走り装置などから構成されており,寝台車では座席のかわりに寝台設備が,また食堂車では厨房および食堂の設備が設けられている。車体は現在の新造客車ではすべて鋼製で,骨組みに薄い外板を張って強度を負担する張殻構造を採用している。側外板および屋根の裏側はアスベスト,ガラス綿などを用いて防音・断熱構造としている。天井板にはアルミ基板のメラミンまたはポリエステル化粧板が用いられている。床構造は台枠の上に波形鋼板を張ったものを基部とし,これに床合板を敷きさらにリノリウムまたは塩化ビニルの床仕上材を張っており,波板鋼板と床合板の間には発泡スチロールなどの断熱・防音材が入れられている。暖房方式には機関車の蒸気発生装置からパイプを通じて高圧蒸気を客車のヒーターに送る蒸気暖房と,電気機関車から座席下の電気ヒーターに給電する電気方式とがある。

日本では長距離を走行する列車でもその距離は1500km程度で,乗客が車内で過ごす時間も24時間内外であるため,食堂車,寝台車があれば十分といえる。これに対してヨーロッパの大陸やアメリカの鉄道では非常に長距離を走るものも多く,とくにヨーロッパ諸国の客車の中にはホテルなみの宿泊設備をもち,バーコーナーまで備えたものもある。

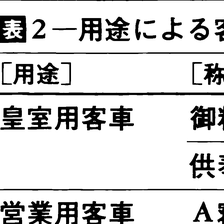

客車の記号

客車には多くの種類があり,国,鉄道によってさまざまな分類が行われているが,日本国有鉄道ではその識別のため,積車重量,用途によって表1,2に示したかたかなの記号をつけ,このほか設計形式を表すための2桁の数字を用いていた。JRも新造車などの一部を除きこれを踏襲している。これらを積車重量による分類記号,用途による分類記号,形式を表す数字の順で付していく。車体の側面中央下部に記されているのがこれで,例えば,〈オハネ24〉とあれば,最初の〈オ〉が積車重量32.5t以上37.5t未満であることを,〈ハネ〉でB寝台車であることを示しており,24が設計形式を表す。また郵便車,荷物車以外の客車で車掌室をもち,手ブレーキと車掌弁(非常ブレーキ用の弁)を備えたものを緩急車と呼び,この場合には前述の用途を表す記号の次にかたかなの〈フ〉をつけ加え,〈オハネフ〉などとする。

客車のコラム・用語解説

【客車の種類】

[皇室用客車]

- 御料車

- 天皇,皇后などの皇族および国賓専用車。1877年阪神間の鉄道開業式の際,明治天皇の乗車用として作られたのが最初で,この車両は現在鉄道記念物となっている。

- 供奉車

- 皇室や国賓の従者が乗る客車。このほか,皇室用客車には,大正天皇即位の際,賢所の京都移送用に製造された賢所奉安車もあった。

[営業用客車]

- 座席車

- もっとも一般的な客車で,車内設備などにより普通車とグリーン車の区別がある。

- 寝台車

- 寝台設備をもつ客車。一般に昼間は座席車として使用し,夜間には座席を寝台に直して使用。等級によってA寝台車とB寝台車とがあり,また寝台の形態には開放型(2段,3段)と個室型がある。日本では1900年4月山陽鉄道で使用されたのが最初で,官設鉄道では同年10月アメリカおよびイギリスからの輸入車を新橋~神戸間の急行に連結して使用したのが最初である。

- 食堂車

- 旅客に飲食物を提供するための客車で,食堂と調理室の設備をもつ。日本では1899年山陽鉄道の急行に初めて連結された。

- 郵便車

- 郵便物を専門に輸送する客車で,内部で郵便事務をとることができる。車体や窓ガラスに赤色で〒の表示がつけられている。

- 荷物車

- 手・小荷物を専門に輸送する客車で,旅客列車に併結されるほか荷物列車として単独で運転される。新形式のものでは荷物室の窓を廃し,貨車のようなスタイルをしている。また,郵便車としての機能をあわせもつものもある。

- 展望車

- 旅客に沿線の風景を展望できるようにした客車。国鉄の展望車は車両の後部に展望台をもつ形式で,列車の最後部に連結される。1912年新橋~下関間に特急列車の運転が開始され,この列車専用として作られたのが最初である。60年廃止された。

[事業用客車]

- 職用車

- 鉄道施設や設備の調査,あるいは視察などの際に,職員を輸送したりするのに用いられる車両。会議,宿泊など,それぞれの目的に必要な設備をもつ。

- 試験車

- 車両の性能,線路の状態,建築限界などを測定するための車両で,それぞれの目的に応じた計測機器を装備している。

- 工事車

- 鉄道の建設,線路や建築物の補修などに使用されるもので,宿泊と炊事のための設備を備えている。多くは貨車の一種である工作車とともに運用される。

- 教習車

- 職員の技術習得の目的で各地を巡回して使用される客車。技術習得用の装置や小教室などをもつ。

- 保健車

- 医療機関のない地区を巡回して医療活動を行うための車両で,診療設備や消毒設備などを備えている。

- 救援車

- 事故が発生したときの復旧作業のために現地に急いで派遣される車両で,ジャッキ,まくら木,灯火などの復旧用器材を常時積載している。

- 配給車

- 鉄道部内で使用する各種の資材,物品などを積載し,各セクションへ配給していくための車両。

執筆者:長岡 弘

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「客車」の意味・わかりやすい解説

客車【きゃくしゃ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...