関連語

精選版 日本国語大辞典 「気嚢」の意味・読み・例文・類語

き‐のう‥ナウ【気嚢】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「気嚢」の意味・わかりやすい解説

気嚢

きのう

鳥類と昆虫にみられる空気を満たした嚢で、体を浮きやすくするのに役だつ器官。

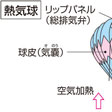

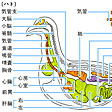

(1)鳥類では、肺が膨出し内部に空気を満たしている大形の嚢である。薄膜からなり、内臓や筋肉、骨格の中にまで入り込み、鳥の体を大きさのわりには軽くしており、飛ぶ目的にかなっている。気嚢の入り込んだ骨は含気骨とよばれ、骨髄にかわって気腫(きしゅ)が形成されている。なお、爬虫(はちゅう)類のカメレオンの肺には、数個の盲嚢がみられ、気嚢の先駆とされる。

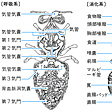

(2)昆虫の気嚢は、気管の主幹が拡大して大形の嚢となったもので、気管嚢ともいう。気管では、キチン質の内膜に螺旋(らせん)状の隆起がみられるが、気嚢にはこれがない。空気を蓄え、体重を軽くして、飛行の目的にかなうように変化したものと考えられる。

[町田武生]

[参照項目] |

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「気嚢」の意味・わかりやすい解説

気嚢

きのう

air sac

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...