鳥類(読み)チョウルイ(その他表記)bird

精選版 日本国語大辞典 「鳥類」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐るいテウ‥【鳥類】

- 〘 名詞 〙 脊椎動物の一綱。体表に羽毛をもつ飛翔性の卵生恒温動物。爬虫類から進化した動物群で、前肢が変形して翼となり、顎は歯を失い退化して嘴となった。ダチョウなどのように二次的に飛力を失って地上性となったものもある。地質時代の新生代にはいって以後非常に繁栄し、現在は世界に約九〇〇〇種があって、約二七目に分けられている。鳥。禽。羽族。

- [初出の実例]「御宸筆にて鷺羽の上に汝鳥類(テウルイ)の王たるべしと遊ばして」(出典:源平盛衰記(14C前)一七)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鳥類」の意味・わかりやすい解説

鳥類

ちょうるい

bird 英語

oiseau フランス語

Vogel ドイツ語

脊椎(せきつい)動物門鳥綱に属する動物の総称。脊椎動物はもちろん、全動物群のなかで、飛翔(ひしょう)生活がもっとも高度に発達した動物群である。世界に約9000種(化石種は含まない)が分布する。生息環境は陸上、淡水、海洋のすべてにわたるが、多くのものは陸生で、樹上生活をする。

[森岡弘之]

特徴

鳥類は、体形、形態、生理はもとより、生活史、生態、行動、社会に至るまで、ほとんどあらゆる点で飛翔(ひしょう)に対する適応を示す。ダチョウやペンギンのように飛べない鳥もいるが、それらでさえ飛べる鳥と共通の特徴をもつ。おもな特徴は次のとおりである。

(1)体に羽毛が生えている。(2)前肢は翼となり、後肢で体を支える。(3)皮膚は薄く、汗腺(かんせん)がない。(4)角質の鞘(さや)で覆われた嘴(くちばし)と、鱗(うろこ)のある足をもつ。(5)骨は含気性で、軽い。(6)頭蓋(とうがい)骨は互いに癒合して、縫合線はない。(7)頸(くび)は多少とも長く、頭はほとんどあらゆる方向に向けられる。(8)肋骨(ろっこつ)には鉤(かぎ)状突起がある。(9)胸骨には竜骨突起があり(走鳥類にはない)、鎖骨、烏口(うこう)骨は発達している。(10)消化器系には嗉嚢(そのう)、前胃、砂嚢などをもつ。(11)窒素代謝の老廃物は尿酸として排出する。(12)塩腺をもつ(主として海生のものだけ)。(13)膀胱(ぼうこう)がなく(ダチョウを除く)、総排出口をもつ。(14)気嚢とよばれる空気袋がある。(15)気管支は肺を貫通し、気嚢と連なる。(16)脳は大脳、小脳、視葉が発達する。(17)眼球は大きく、瞬膜をもち、網膜の中心窩(か)は通常二つないし三つある。(18)聴覚はよく発達している。(19)発声は鳴管で行う。(20)心臓は二心房二心室。(21)定温動物。(22)卵生。このほかにも多くの特徴をあげうるが、要するに、羽毛をもった、定温性で卵生の脊椎(せきつい)動物であり、前肢が翼となっていることなどが、ほかの脊椎動物と異なっている。

[森岡弘之]

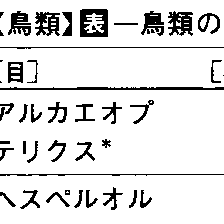

系統と分類

鳥類にもっとも類縁が近い脊椎(せきつい)動物は爬虫(はちゅう)類である。最初の鳥は中生代中ごろのジュラ紀に生息していたアーケオプテリックス(いわゆる始祖鳥)であるが、この鳥は事実、鳥類と爬虫類の両方の特徴をあわせもっていた。しかし、哺乳(ほにゅう)類が原始的な爬虫類から進化を始めたのもほぼ同じころなので、原始的な爬虫類から現生の爬虫類、鳥類、哺乳類がだいたい平行的に進化したといえよう。

鳥綱は、古鳥亜綱と新鳥亜綱とに大別できる。古鳥亜綱はアーケオプテリックスだけを含み、多くの尾椎よりなる尾のあることや、手指の先につめが残っていることなど、爬虫類的特徴が多い。新鳥亜綱は、あごに歯のあるものもいる点を除くと、すべての特徴は現生の鳥類と同じである。新鳥類のうちで、歯をもったものは白亜紀の歯鳥類で、ヘスペロルニスというアビに似た潜水鳥と、イクチオルニスというアジサシに似た海鳥とである。それ以外の鳥類はみな真鳥類で、歯をもっていない。

鳥類の分類は、外部形態、比較解剖、習性や行動、血清反応、染色体、タンパク質組成などに基づいて、さまざまな意見が提出されている。比較的多くの学者によって採用されている分類は、次のようなものである。

目としては、古鳥類、歯鳥類を除けば26目を認める。それらは、(1)ダチョウ目、(2)シギダチョウ目、(3)ミズナギドリ目、(4)ペンギン目、(5)アビ目、(6)カイツブリ目、(7)ペリカン目、(8)コウノトリ目、(9)フラミンゴ目、(10)タカ目、(11)カモ目、(12)キジ目、(13)ツル目、(14)ディアトリマ目(現生種はいない)、(15)チドリ目、(16)ハト目、(17)オウム目、(18)ホトトギス目、(19)フクロウ目、(20)ヨタカ目、(21)アマツバメ目、(22)ネズミドリ目、(23)キヌバネドリ目、(24)ブッポウソウ目、(25)キツツキ目、(26)スズメ目、である。以上の目は約158科に分類される(化石種だけの科は除く)。真鳥類のなかでは、スズメ目がいちばんあとから進化したもっとも高等な分類群で、現生の鳥類約9000種の半分以上(56科)がこの目に入る。

[森岡弘之]

分布

鳥類は、極地、高山、砂漠のごく一部を除いて、世界のほとんどすべての陸地、淡水域、海洋に分布している。しかし、世界的に分布している種はむしろ少なく、各大陸はそれぞれ独特の鳥類相をもっている。

鳥類の地理的分布は、主としてP・L・スレーター(1858)やA・R・ワラス(1876)の研究に基づき、世界を次の六つの動物地理区に分ける。すなわち、旧北区(ヨーロッパ、中近東、北アフリカ、ヒマラヤ以北のアジア)、東洋区(ヒマラヤ以南の熱帯アジア)、エチオピア区(サハラ以南のアフリカ、マダガスカル)、新北区(北アメリカ)、新熱帯区(中央・南アメリカ)、オーストラリア区(スラウェシ島以東のオセアニア)である。このうちではエチオピア区、新熱帯区、オーストラリア区は隔離の程度が比較的高く、固有の科が多いが、旧北区、東洋区、新北区は隔離の程度が低く、固有の科はそれぞれ1科ずつしかない(旧北区はイワヒバリ科、東洋区はコノハドリ科、新北区はシチメンチョウ科である。ただし、固有の属や種は少なくない)。

科によっては、旧世界または新世界のどちらか一方にだけ分布するものもある。たとえば、ミフウズラ、ノガン、ハチクイ、サイチョウ、サンショウクイ、コウライウグイス、ヒヨドリ、ムクドリ、タイヨウチョウ、ハナドリなどの諸科は旧世界だけに、コンドル、ツルモドキ、ハチドリ、タイランチョウ、モズモドキ、アメリカムシクイ、ムクドリモドキなどの諸科は新世界だけに分布している。一方、ネッタイチョウ、グンカンドリ、フラミンゴ、ヒレアシ、ハサミアジサシ、キヌバネドリ、ゴシキドリなどの諸科は新旧両大陸の熱帯地方に隔離分布しており、ウミスズメ科とペンギン科はそれぞれ北半球と南半球にだけ生息している。

世界的な地理的分布の型は、隔離とその後の進化の結果である。一方、鳥類は分布障害を越える能力に優れ、また環境の変化に敏感に適応するので、種の分布域は、適当な生息環境の存在(とくに適当な植生と食物の存在)、気候そのほかの生理的適応限界、競争関係にある近縁種の有無などによって著しく左右され、容易に変化する。たとえば、アマサギやコシアカツバメのように近年繁殖地を北に広げているものもあれば、都市化や環境破壊によって絶滅に近くなったものも少なくない。高緯度地方や高山で繁殖する種の多くは、渡りや季節移動によって分布地を変える。こうした分布地の変遷は、地質年代を通じて大陸規模でもおこり、たとえば、氷期における鳥類分布は現在とは非常に違っていたと考えられる。

[森岡弘之]

形態

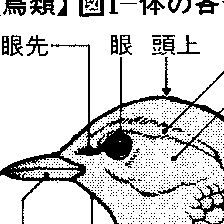

鳥類の体は、嘴(くちばし)、頭、頸(くび)、胴、翼、尾、足よりなる。また、嘴と足を除く体は羽毛で覆われ、嘴と足は角質の外皮ないし鱗(うろこ)で包まれている。足指にはとがって先の曲がったつめがあり(ダチョウとカイツブリではつめは扁平(へんぺい))、キジ科では足に1~3個のけづめをもつものがある(けづめはとくにある種の雄でよく発達している)。さらに、それらの各体部は、骨格・筋肉、消化、循環・呼吸、排出、生殖、脳と感覚、などの諸組織・器官系により構成されている。次に、鳥類に特徴的な嘴、羽毛、翼、およびそれら諸系について述べる。

[森岡弘之]

嘴

嘴は上下のあごが角質の鞘(さや)で覆われたもので、上嘴は頭骨と癒合している。鳥類では前肢は翼となっているので、嘴は食物をとるための単なる口器ではなく、手の役割も果たす。たとえば、羽づくろいするのも、体をかくのも、巣材を運ぶのも、すべて嘴である。このため、嘴には感覚細胞や血管が豊富に分布している。嘴の形態は鳥によって著しく異なり、とくに採食と食性に対する顕著な適応を示す。

[森岡弘之]

羽毛

羽毛は、全動物群を通じて、鳥類にだけ存在する独得の形態である。羽毛は皮膚から生えているが(風切羽(かざきりばね)は翼の骨についている)、そのうち風切羽、尾羽、および体の外側を覆っている体羽の大部分は正羽である。正羽は羽軸と羽弁よりなり、羽弁は多数の羽枝および羽小枝が鉤(かぎ)で組み合わされてできている。羽毛は軽く、柔らかく、じょうぶで、飛翔(ひしょう)生活によく適応しているが、また断熱性に優れているので、体温の維持にも理想的である。さらに皮膚を外傷から守るのにも非常に適している。正羽以外の羽毛である綿羽、半綿羽、糸状羽、粉綿羽は、体羽の下にあって主として保温に役だつ(粉綿羽は羽毛を汚れから守る)。

正羽は体の表面に一面に生えている場合もあるが(たとえばダチョウ、ペンギン)、普通は羽区とよばれる一定の場所にだけ生えている。成長した羽毛はケラチンからなり、生きた細胞ではない。鳥は羽づくろいによってつねに羽毛の状態を最善に整えているが、また少なくとも1年に1回、換羽によって新しいものに取り換える。しかしまれに、たとえばチョウビケイの尾羽のように、換羽しない羽毛もある。また粉綿羽は換羽しない。

[森岡弘之]

翼

翼は、ほかの脊椎(せきつい)動物における前肢が変形したもので、尾羽とともに飛翔器官を構成する。地上生の飛翔力を失った鳥では、翼は退化して小さい。しかし、翼が消失した鳥はなく、しかもその構造は飛翔力のある鳥の翼と基本的に同じである。このことは、少なくとも現生の鳥類はすべて飛ぶことのできた祖先に由来することを示唆している。一方、前肢が翼となったために、鳥類はみな後肢だけで体を支える二足動物である。

[森岡弘之]

骨格・筋肉系

飛翔に対する適応の結果として、鳥類の体はできるだけ軽く、じょうぶで、かつ小さくまとまり、そのうえ体重の大部分が重心の位置の近くにあるようにできている。骨格系はそのよい例の一つであろう。まず、頭骨はほかの脊椎動物の頭骨よりずっと軽く、ほとんどの骨は癒合して一体化しじょうぶで、あごも歯がなく、非常に軽い。一般に、骨は軽量化のため含気性に富み、長骨(上腕骨のような比較的大きく長い骨)はしばしば中空で、気嚢(きのう)が中まで入り込んでいる場合もある。

癒合による骨格の単純化とそれに伴う骨の数の減少も、鳥類の特徴の一つである。翼は、腕骨が2個を残して掌骨と癒合し、1個の腕掌骨となり、指骨も3本しかない。脚も、跗(ふ)骨の一部は脛(けい)骨と癒合し、残りは蹠(しょ)骨と癒合して跗蹠骨を形成する。骨盤は、腰椎、仙椎、尾椎の一部と癒合して、一体の腰仙椎となり、それに大腿(だいたい)骨が関節結合している。一方、尾椎は癒合により著しく数が減少している。

飛翔力の退化した鳥類を除いて、胸骨には竜骨突起がある。竜骨突起は翼を動かす大・小胸筋の付着点となり、また胸骨の構造をじょうぶにするのに役だっている。口蓋(こうがい)を形成する口蓋骨は、エミュー型、分顎型(ぶんがくがた)、合顎型、雀顎型(じゃくがくがた)に大別でき、科レベル以上の分類に重要である。

筋肉系は複雑であるが、主要な筋肉はすでに述べた大・小胸筋と足の運動にかかわるももの部分の筋肉である。

[森岡弘之]

消化系

消化系は舌、食道、嗉嚢(そのう)、前胃(腺胃(せんい))、砂嚢(真胃)、小腸、大腸よりなる。このうち、前胃と砂嚢がほかの脊椎動物の胃に相当する部分である。鳥類はほとんどの食物をまる飲みにし(ただし、嘴や足で肉を引き裂くようなことはする)、消化酵素の分泌腺の多い前胃で化学的消化を、筋肉質の砂嚢で食物の機械的破砕を行う。嗉嚢も鳥類に特有の器官で、これは食物を一時的に貯蔵しておくところであり、とくに穀物食の鳥でよく発達している。盲腸は小腸と大腸との接続部に通常一対あるが、盲腸をもたない鳥も多い。

[森岡弘之]

循環・呼吸系

飛翔は多大のエネルギーを必要とするので、循環・呼吸系も著しい飛翔適応を示す。鳥類はすべて定温性動物で、しかも代謝率が哺乳(ほにゅう)類に比べても高い。このため、循環・呼吸系はとくに効率のよいものでなければならないが、心臓は体の大きさに比べて大きく(哺乳類と比べても大きい)、二心房二心室で、肺循環と体循環が完全に分かれ、拍動も哺乳類より速い。肺は、気管支が肺を貫通し、気嚢に開いているので、ガス交換の効率が著しく高い。気嚢は鳥類特有の器官で、通常9個(4対と1個)あり、空気袋、運動中の体温の冷却器、潜水中の体重調節、長いさえずりのための肺活量の維持など、さまざまな機能を果たしている。もう一つ鳥類の呼吸系に特有な器官は鳴管で、気管が2本の気管支に分岐するところに位置し、鳴管筋の収縮によって声を出す。

[森岡弘之]

排出系

窒素代謝の結果生じるアンモニアは、哺乳類のように尿素ではなく、尿酸として排出される。アンモニアを尿酸として排出するのは、鳥類と爬虫(はちゅう)類だけであるが、これはどちらも陸生の卵生動物で、発生が卵殻内で行われるので、水に溶けにくい尿酸のほうが、水溶性の尿素より都合がよいためと考えられている。腎臓(じんぞう)は哺乳類のものに比べて約2倍の大きさがあり、また、腎臓の機能単位である腎小体は数が非常に多い(哺乳類の20~30倍)。海岸にすむ鳥には、腎臓のほかに、塩腺とよばれる塩分排出腺がある。膀胱(ぼうこう)はダチョウだけがもっている。

[森岡弘之]

生殖系

生殖系では、精巣は一対あるが、卵巣と輸卵管は通常、発生の途中で右側のものが退化し、左側のものだけが残る。陰茎は、ダチョウ、カモ、ホウカンチョウなど、ごく一部の鳥類にだけ存在している。

[森岡弘之]

脳と感覚系

脳と感覚は非常によく発達している。なぜならば、飛翔には脳による運動の制御と、感覚とくに視覚の発達が不可欠なためである。脳は哺乳類と同じぐらいに大きく、脳が体重に占める割合は爬虫類の少なくとも10倍以上である。脳のなかでも、鳥類でとくに発達しているのは小脳と視葉である。小脳は動作、姿勢、平衡をつかさどる部分で、視葉は、視覚情報の処理ならびに統合を行うとされる部分であり、運動の制御と視覚がいかに飛翔動物にとって重要であるかを示している。目は、もちろん脊椎動物のなかではいちばんよく発達している。とくに視力と調節力に優れ、タカ類などでは視力は人間の5~6倍に達する。一方、味覚と嗅覚(きゅうかく)はほかの脊椎動物より劣っているといわれている。

[森岡弘之]

飛翔

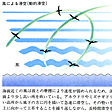

鳥類の飛翔(ひしょう)法は、滑空と羽ばたき飛翔とに大別できる。滑空は、グライダーの滑空と同じように、自己のエネルギーは使わずに、位置エネルギーを利用した飛翔法である。したがって、滑空中の鳥は、無風状態ではしだいに高度を失うが、上昇気流にのれば長時間飛び続けることができる。空高くゆっくり輪を描いて滑空(帆翔)しながら獲物を探すトビやノスリはこの例である。また、ツルやペリカンやコウノトリ類は編隊を組み、上昇気流の強い所を探して長距離の旅をする。一般に、滑空をよく行う鳥は、沈下率(重力による降下速度)を小さくするため、幅広く翼面積の大きい翼(広翼)をもっている。また、比較的小さい速度で飛ぶ必要上、失速を防ぐために初列風切羽の先端が指を広げたときのように開く。

アホウドリやミズナギドリが海面上を滑空する動的滑空は、上昇気流を利用した滑空ではなく、海面上を吹く風の速力の違いを利用する。つまり、風の強く吹いている比較的高い位置から風の弱い海面に滑空し、そのときに得た速度を利用してまた高所に舞い上がることを繰り返すのである。こうした動的滑空をする海鳥類は、速い飛翔速度が必要なので、その翼型は細長い高速型(長翼)である。

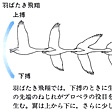

羽ばたき飛翔は、翼の羽ばたきによって推力を得る飛翔法で、飛ぶ鳥は多少とも羽ばたいて飛ぶ。羽ばたきは、翼をほぼ上下方向に動かす動作の繰り返しで行われる。その際、風切羽の先端は空気の抵抗によって多少ねじれ、それがプロペラのように働いて推力を生む。したがって、鳥は翼で空気をかいて飛ぶのではない。一方、翼の根元にあたる部分(主として次列風切羽)は翼型をつくり、揚力を生む。ただし、離陸時には、普通は推力のほかに、体を空中に浮かべるのに十分な揚力もつくりだす必要がある。このため、翼の羽ばたきは単純な上下方向ではなく、打ち下ろし(下搏(かはく))は翼を上から下、さらに前へ動かし、打ち上げ(上搏)は翼を後ろに振り払うように動かす。これに必要な筋肉は主として大・小胸筋で、その一端が胸骨(竜骨突起)に付着し、他端が上腕骨に付着し、収縮によって上腕骨を動かす。羽ばたきの回数は、一般に大きな鳥ほど少なく、小鳥では多い。たとえば、ハゲワシは毎秒約1回、カモや中形のタカ類2~3回、コガラ約30回、ハチドリ40~80回などの記録がある。

鳥が飛ぶ速さは、もちろん条件によって異なるが、レーダーを使った観測値を無風状態での巡航速度(時速)に換算した値によると、ワタリアホウドリ54キロメートル、アオサギ48キロメートル、マガモ65キロメートル、ハイタカ43キロメートル、クロヅル68キロメートル、ヒメアマツバメ40キロメートル、ツバメ32キロメートル、ホシムクドリ32~36キロメートル、ハシボソガラス50キロメートルなどである。また別の資料では、最高速度(時速)は小鳥類で80キロメートル以下、ハヤブサ約290キロメートル、カモ類約90キロメートル以下、渡りのシギ類約175キロメートルなどの記録がある。

[森岡弘之]

歩行と遊泳

多くの鳥は、飛ぶことのほかに、歩いたり、走ったり、泳いだりする。事実、歩くことも泳ぐこともほとんど不可能な鳥は、アマツバメ、ハチドリ、ヨタカ、キヌバネドリなど、ごく限られた科だけである。

すべての鳥類は二足動物なので、歩行や走行は後肢を交互に動かして行う。走鳥類やキジ目のような地上生の鳥は、もちろん足がじょうぶで、比較的長く、また足指が短い(足指はしばしば後趾(こうし)が退化して3本となり、ダチョウでは2本しかない)。しかし、樹上で生活する鳥もしばしば地面に降りて餌(えさ)をあさる。小鳥類の多くと一部の非スズメ目の鳥は、足を交互に使う歩行のかわりに、地上では二足をそろえて跳躍(跳歩行)する。跳歩行は限られた範囲をすばやく動き回るには適しているが、歩行よりエネルギーを多く必要とするので、大形の鳥や長距離の歩行には適していない。

水鳥や渉禽類(しょうきんるい)や海鳥の多くは遊泳し、潜水できるものも少なくない。遊泳や潜水は餌をとるためだけでなく、敵から逃れるのに有効な方法と考えられる。鳥類の場合、遊泳、潜水中の前進は、足で水をかいて進む(ペンギンとウミスズメ類は潜水中、主として翼で水をかいて進む)。したがって、泳ぎが巧みな鳥の足指には水かきがついている。また、アビやカイツブリやウのように潜水を得意とするものでは、体が細長く、足が体の後ろのほうについている。そのほか、潜水に対する適応として、気嚢(きのう)が大きく比重の調節が容易なこと、骨が比較的重いこと、羽毛が密なこと、炭酸ガスに対する許容度が大きいこと、などがあげられる。潜水の記録(水深)としては、アビ55メートル、ウ40メートル、カイツブリ23メートルなどがあり、アビは15分間も潜水できるといわれる。また、カツオドリ、ネッタイチョウ、カッショクペリカン、カワセミなどは空中から水中に飛び込んで餌をとることで知られている。

[森岡弘之]

生態

鳥類は体温が一定で、前肢の変形である翼で空を飛ぶ陸上脊椎(せきつい)動物である。この特徴は鳥類の形態だけでなく生態も大きく規定している。

[浦本昌紀]

食性

体温を気温よりもかなり高く(40~42℃)一定に保つことと、飛翔(ひしょう)を基本的には激しい筋肉運動による羽ばたき法によって行うことは鳥類の物質交代の速度が大きくなければならないことを意味するものであり、したがって多量の栄養を摂取しなければならないことを意味する。一方、空を飛ぶためには前述のように体が軽くなければならないが、そのためには大量の食物を消化管内に長時間保持して消化するという方式は避けなければならない。このことは、鳥類は栄養価の低い草木の枝葉を食物とすることが基本的にはできないということである。すなわち、鳥類の食物は、重量のわりに栄養価が高くて消化のよいものでなければならないということになる。

また、鳥類は体を軽くするためと飛翔中の前後のバランスのために、頭が小さく、あごには歯がなくて、軽い嘴(くちばし)となっている。したがって鳥類の食物は小さくてまる飲みにできるものか、嘴で食いちぎれる程度の柔らかいものでなければならない。

このように鳥類の食物は、空を飛ぶという特徴によって大きく規定されている。それは、具体的には昆虫や魚をはじめとする小動物であり、植物の果実や種子である。そのような食物は、草木の葉と違って、枝先などに散在したり、隠れていたりするので、探し回る必要があり、また、動きの速い小動物であればそれを捕らえる技術をもたなければならない。しかし、空を飛ぶという特徴はそれらに適しているので、ここにはなんら矛盾はない。後述の繁殖に関する場合のような問題はないのである。

このように限定された食物ではあっても、そこにはまださまざまなものがある。とるのがいちばんやさしいのは、動かない食物であるが、これには二つのタイプがある。一つは果実、花蜜(かみつ)、草木の種子であり、もう一つは昆虫の卵や蛹(さなぎ)と動きの鈍い幼虫である。これらを食べるには特殊な技術は要らないが、それを発見するのが、とくに後者ではむずかしい。前者は環境内に塊状に散在しているのが普通であるから、それを探す鳥は群れをなして生活するが、その群れはあまりまとまりのよいものではない。後者の食物は普通1匹ずつ点々と隠れているから、それを探す鳥は群れにはならず、単独で茂みなどを丹念に調べて歩く。一方、昆虫の成虫や淡水魚やそのほかの小動物は、しばしば隠れているうえに動きが速いので、それをとるためには待ち伏せとか急襲とかの技術を必要とする。枝にじっと止まっていて、そこから地表で動いた動物に襲いかかるモズの方法や、枝からぱっと飛び立って空中で昆虫をとるヒタキの方法や、また猛禽(もうきん)類やカワセミの採食法など、そこには多様な方法がある。このような方法をとる鳥は仲間から離れて、じゃまされないように単独で生活しているのが普通である。

また、海で群れをなしている魚も鳥類にとっての食物の一つで、それをとるには、空中から飛び込んだり潜水して追ったりする独特の採食法をもつことになる。さらに、この場合には採食にあたっての問題と同時に、魚群を探し当てることがたいへんで、小群をなして魚群を探し、みつけた魚群に付近の鳥が集まって採餌(さいじ)する方法をとって生活するのが普通である。

小さな動物を草丈の低い草原や海岸などの開けた場所でとるシギ、チドリ、サギ、コウノトリなどと、開けた空中で昆虫を追うツバメやハチクイなどの場合には、食物を探すのにもとるのにも大きな問題はないが、敵にすぐ発見され襲われることと関連して大小の群れをなして生活していることが多い。

[浦本昌紀]

繁殖生活

このように鳥類にはその食物にかかわって多様な採食法と社会生活がみられるが、鳥類の生活でもう一つの問題に繁殖生活がある。

[浦本昌紀]

逐次産卵

空を飛ぶためには体が軽くなければならないし、翼を中心として前後のバランスがとれていなければならない。そのため鳥類は腹に大きな胎児を抱える胎生という繁殖方式はとることができない。これは同じく体温一定である哺乳(ほにゅう)類との大きな違いである。またそのため、卵生であるにしても、大きな卵をいくつも体内に抱えていたのでは、結果として胎生と同じことになってしまう。したがって鳥類は一度に1卵ずつ次々に卵を産むことになる。これは他の卵生動物が一度に多数の卵を産むのに比べると、鳥類の大きな特徴である。鳥類のなかには1日に2卵以上を産むものは1種もなく、大多数の種は1日1卵であり、なかには5日に1卵(コンドル)とか、6~7日に1卵(アオツラカツオドリ)という種まである。

[浦本昌紀]

抱卵

鳥類は空を飛ぶことによって食物をとり、敵から逃げる動物であるから、その卵はできるだけ早く育って空を飛べるようにならなければならない。そのためには孵化(ふか)したときにすぐ飛べるまでに育っていればよいのであるが、そうなるには卵は大量の養分をもった大きなものになってしまう。それでは多くの卵を同時にもつのと同じことになって、親鳥が空を飛ぶのに差し支える。したがって鳥類は、できるだけ大きな卵を一度に一個ずつ産むにしても、その卵から孵化する子がただちに空を飛べるようになることはできないのである。これは、爬虫(はちゅう)類の子が孵化するとすぐにひとり立ちの生活に入るのと対照的な鳥類の特徴である。

当然のことであるが、卵は逃げることができない。この危険な時期の長さは、いくら縮めても10日以下にはできない。形をなしていない胚(はい)が雛(ひな)に育つまでにはどうしても時間が要るのである。この卵を敵にみつけられないようにする方法はいろいろあるが、ほとんどすべての鳥類が採用している方法に、親鳥が卵の上に座って隠すというものがある。鳥類は体温一定の動物であるから、こうすると卵は温められて早く育つことができ、一石二鳥ということになる。これが抱卵という鳥類独自の行動であり、鳥卵は現在では温められなければ育たないような性質をもつようになってしまった。

[浦本昌紀]

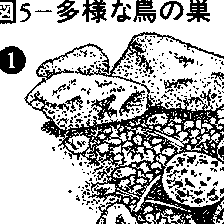

造巣

次々に時間を置いて産卵されるいくつもの卵をうまくまとめて抱卵するためには、それらを入れておく場所がなければならない。それが鳥の巣であるが、動けない卵を入れる巣は敵にみつからない場所か敵の近づけない場所になければならない。空を飛ぶという鳥類の特徴は、このような場所を利用するのに都合がよいが、木の枝先のような場所を利用するためには、卵の入れ場所は自分でつくらなければならない。また、樹幹や崖(がけ)に巣穴を自分でつくるというやり方もある。さらに、スズメ目などの鳥は、その巣の内面に保温のよい材料を張り詰めて抱卵の効果を高めるような行動をも発展させてきた。これらの造巣行動と巣の多様性は興味ある問題である。

[浦本昌紀]

育雛

前記のように、鳥類は空を飛ぶ動物であるがゆえに、卵から孵化したときに空を飛ぶまでに育っていることはできない。孵化から空を飛ぶまでの時期の鳥は雛とよばれる。そして、空を飛ぶことができるようになって初めて一人前の自立した鳥になるのであり、それまでの雛の時期には多かれ少なかれ親鳥の世話にならなければならない。この時期が育雛期であり、その時期の親鳥の行動が育雛行動である。

このような逐次産卵、抱卵、造巣、育雛は鳥類独自の(爬虫類にも哺乳類にもみられない)行動である。そして、それらはすべて、空を飛ぶという鳥類の特徴から生じている。鳥とは空を飛ぶ動物なのである。これらの行動はもちろんすべての鳥の繁殖生活にみられるわけで、現在では空を飛ぶのをやめてしまった鳥でも同様である。

[浦本昌紀]

繁殖生活の諸様式

すべての鳥にみられる繁殖生活に関するこれらの特性は、実際にはさまざまな様式をとる。これらの繁殖生活は造巣から始まるが、前述のように巣は敵にみつからない場所か敵の近づけない場所につくらなければならない。いちばん近づけないのは離れ島や断崖(だんがい)であるが、そのような場所は限られているから、そこに営巣しようとすれば、多くの鳥が集団で繁殖することになる。それができるのは、集団で群れをなして採食する海鳥やツバメなどだけである。一方、敵にみつからないようにするには、巣はそれぞれほかの巣から離れた場所につくられなければならないが、そのためには親鳥は分散して単独で採食しなければならない。このため、シギやチドリのように、通常は群れをなして採食するが繁殖期には単独で(ときには食物をかえて)生活するという鳥がある。しかし普通は、単独で採食する鳥が茂みや樹洞などに分散して造巣することになる。

前述のように卵は逃げることができないから、なるべく早く孵化して巣から出ることがよいのであるが、孵化した雛はまだ飛ぶことができない。そこで、鳥は二つの方法のどちらかをとることになる。すなわち、孵化してすぐに歩いて巣を出るか、あるいは飛ぶことができるまで巣にいるか、のどちらか一方である。前者は離巣性とよばれ、後者は留巣性とよばれる。前者では雛がすぐに自分で採食できるまでに育って孵化する場合が多いが、そのためにはその食物は特別な採食法を用いなくても容易にとれるもので、しかも地上か水面になければならないから、これは地上採食性のキジ・ウズラ類や走鳥類、シギ・チドリ類、ガン・カモ類に主としてみられる。このような鳥はほとんどが地上営巣性でもあるから、離巣性であることは捕食される危険を減らす有利さもある。これらの雛は孵化したときから綿羽に覆われており、運動性があって、早成性の雛とよばれる。彼らは親鳥から給餌されることはないが、親鳥(多くは雌のみ)はこの雛を連れ歩いて保護する。

同じく早成性の雛をもつツル類、クイナ類、ノガン類、アビ類、カイツブリ類では親鳥が雛に給餌するが、これは、彼らの食物が前記の鳥のよりもとりにくいからであろう。また、カモメ・アジサシ類やウミスズメ類も早成性の雛に給餌するが、営巣場所がより安全であるために、彼らの雛は飛べるようになるまで集団営巣地にとどまっている(半早成性)。

それ以外の大多数の鳥はすべて、食物を探したりとったりするのに多かれ少なかれ飛翔に頼っているので、飛べない雛は巣から出ても生活できないし、親鳥がその雛を連れ歩いて保護することもできない。そのため彼らは留巣性にならざるをえない。その大半では雛は孵化したときに裸で無力であって、晩成性とよばれ、羽毛が生えそろうまで巣内で親鳥に給餌されて育ち、巣立ち後もしばらくの間は親鳥に連れられ給餌される。ただし、猛禽類や海鳥類やサギ・コウノトリ類の雛は、孵化したときに綿羽で覆われている点が異なるために、半晩成性とよばれる。

雛の育ち方と育て方がこのように主として食物にかかわってさまざまであると、それに関連してさらに別の問題が生ずる。卵の大きさは体の大きさに比例するが、雛が大きく育って孵化するために、体重が同じならば離巣性の鳥のほうが留巣性の鳥よりも卵が大きい。また、同じ離巣性の鳥を比べると、一腹の卵数が少ないほうが卵は大きい傾向がある。そしてこの場合、一腹の卵数は、母鳥にとって産卵期に食物がどれほど得やすいかに関係している。また、留巣性の鳥では一腹の卵数は、大きくなった雛に給餌する食物をどれだけとってこられるか、根本的にはどんな食物をとるか、に主として関係している。

留巣性の鳥では、このことにかかわって雌雄で雛に給餌するものが多く、したがって一雌一雄のつがいで繁殖するのが普通であり、そのなかには造巣や抱卵も雌雄で行うものがかなりある。しかし、離巣性の鳥でも一雌一雄で繁殖するものは多く、鳥類の雌雄関係のあり方と繁殖行動の雌雄分担はさまざまであって、その理由についてはまだ研究途中といった状態である。

また、多くの鳥では独立するとその翌年には繁殖するが、さらに1~2年しないと繁殖しない鳥も少なくないし、アホウドリ類のように5歳から場合によっては10歳になって初めて繁殖する鳥まである。これは、一方では年間死亡率、いいかえれば平均寿命ともかかわることであり、一方では一腹卵数と幼期死亡率ともかかわっている。それと食物や繁殖様式との関係は複雑で、まだ十分明らかにはなっていない。

[浦本昌紀]

渡り

空飛ぶ動物である鳥類に独自なもう一つの生態は「渡り」である。渡りとは繁殖地と非繁殖期を過ごす土地との間の定期的な季節移動というのが一般的な定義であるが、その様相は非常にさまざまであって、この定義には収まりきれない現象を示す鳥がいろいろ知られている。それについては「渡り鳥」の項で扱う。

鳥の渡りには三つの問題がある。一つは渡りの起源であるが、これについてはまだ何もわかっていない。二つ目は渡りの生理で、一定の時期に渡りをするのはどのような生理的仕組みによるのかである。これは温帯の鳥については、日長の季節変化が脳下垂体の活動に影響を与え、そこから分泌されるホルモンの働きによって生理状態が変化する、という過程が基本であることがわかっている。しかし、日長の季節変化がほとんどない熱帯での問題はまだはっきりしていない。三つ目は出発後の方向判定(航行法)の仕組みである。これについては1950年ごろから、太陽または恒星を手掛りにする天体航法説がだいたい認められてきているが、近年になって地磁気を手掛りにしている可能性を示す研究が2、3報じられている。

[浦本昌紀]

鳥類保護

人間は自然を、自分の利用しやすい都合のよい形に改変してきた。このため鳥類は生息する環境や場所を失い、また、利用や遊びのための狩猟行為によっても鳥類はその数を減じてきている。もちろんこれは動物や植物に広くいえることであり、鳥類はその一つ、あるいは代表といえるであろう。鳥類保護とは、そのような状態にある鳥類(種)が絶滅してしまわないように、生息場所や好適環境を確保したり、繁殖のための補助策を講じたり、食料を確保したりその手段を講じたり、また人間と鳥類との利害関係を調節したりすることである。

鳥類を保護していくためには、その鳥類が好む本来の環境を確保し、本来の生活をそのままさせること(保全)が第一である。第二は、本来の生活様式が完全に行われていない場合に、人間が手を貸して生活を保証してやること(管理)である。ついで、個体の生命を守ってやり、繁殖させていくこと(愛護)、それらを通して種の保存を図っていくことである。そのためには、自然や鳥類のことを十分に研究し、その関係や仕組みを知り、注意深く活動を進めていく必要がある。

以上は鳥類と自然に対しての保護活動であるが、逆に人間に対する活動もある。これには、保護思想の啓蒙(けいもう)、普及、宣伝など、鳥類についてあるいは保護について多くの人間の理解を得ることと、法律の制定、保護区の設定、環境保全、狩猟の制限など、政治や行政を進めていくことの両方が含まれる。

[柳澤紀夫]

鳥類保護思想の普及

鳥類保護は、とりあえず対象を鳥類に限定し、その種の保存や生息環境を保全、保護していくことを目ざすが、そうした環境の保全は、鳥類と同一の環境、すなわち地球に生活する人間にとっても、食物連鎖など自然とのつながりを考えると無関係でいられるものではない。いわば鳥類保護は、人間にとっても安全な生活をしていくための環境指標としての効果もあり、究極的には人間のための利益になるといえよう。しかし、究極的には人間の利益につながるものであっても、思想的には二つの立場がある。一つは、鳥類による利害、たとえば狩猟の対象、資源としての意味、産業に対する利害対象、審美的な対象、研究対象、公害などの指標、衛生的な害の対象などを中心に、人間の側の論理で自然を管理していこうというものである。もう一つは、野生動物である鳥類は、人間と同等の生命の重さ、生存の権利をもつものであるから、地球で現在もっとも繁栄している動物である人間は、それを守っていく義務があるとする、鳥類の側にたった思想である。後者はまた、鳥類は国境などに拘束されない地球的な公共性を有する動物であるという考えを基本に、種の保存を目的に、あるがままに鳥類を保存していこうとする考え方である。

こうした点を踏まえて、正しい認識のもとに鳥類保護が実行されていかなければならないが、それにはたくさんの人々がそうした思想のもとに社会生活を行っていくことである。そのためには、鳥類保護思想の普及、啓蒙活動がたいせつで、学校教育、社会教育、双方の場でもっと取り上げられていく必要がある。現在日本では、愛鳥週間が設けられ、野鳥保護を宣伝する機会にされているほか、鳥類保護の実績を発表しあう大会や、鳥獣保護のために働いた人々の表彰、愛鳥作文や愛鳥ポスターの募集、新聞や放送などによる鳥類保護についての記事や意見広告などが行われている。また家庭や学校で行われている野鳥用の巣箱がけ、給餌(きゅうじ)、実のなる木の植樹といったことも、啓蒙の効果は大きい。

また、保護対象の鳥類については、生活史、生態的なこと、生息環境、分布、個体数などの科学的な調査や研究を十分に行い、その成果をもとに保護にあたるべきであり、その知識によって保護のための啓蒙や普及を図ることがたいせつである。

[柳澤紀夫]

法律による鳥類保護

鳥類保護に関しての国の思想や方針を知ることができるし、具体的に現在実行されている保護策の基本になるので、法律のもつ意味は大きい。

[柳澤紀夫]

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

現在、日本の鳥類についての法律のなかでもっとも大きな範囲を占めるのは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」であり、日本にすんでいる鳥類はすべてこの法律の適用を受けている。この法律は、基本的には鳥獣(肉や毛皮が利用できるもので、海生のものを除いている)は保護および管理すべきものであるとし、その一部を狩猟鳥(あるいは狩猟獣)の名で、資格試験を通過した者だけに、決められた猟具、猟法、期間などの制限をつけて捕獲させている。しかし、産業上の有害種については別途捕獲の許可が出される。詳細は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の項目を参照。

[柳澤紀夫]

文化財保護法

ついで重要な法律に「文化財保護法」があり、この法律により指定される天然記念物がある。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」よりも強力な保護を講ずることができ、保護対象によっては効果の実があがっている。しかし、法律の不備により、国が直接事業を実施できないため、高度な知識や技術、判断を要する最近の鳥獣保護問題に対処できない欠点も出ている。特別天然記念物の鳥類にはトキ、アホウドリなど、天然記念物はイヌワシ、カラスバトなどがある。以上は国(文化庁)が決めているが、このほかに県が決めているものもある。

[柳澤紀夫]

種の保存法

絶滅のおそれのある鳥の譲渡を規制するものに「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」があった。これは後述する日米渡り鳥条約に関連して整えられた法律で、日本側35種および亜種、アメリカ合衆国側65種および亜種、オーストラリア側34種および亜種が、特殊鳥類として指定され、生きている鳥のほか、剥製(はくせい)、標本、羽毛製品を対象としていた。1992年(平成4)には、この法律を吸収する形で「種の保存法」(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」)が制定された。「種の保存法」では、国内希少野生動植物種の生息地は保護区とされ、保護増殖事業も行う。指定種の捕獲および採取、譲渡、輸出入等は原則禁止。国際希少野生動植物種の譲渡等も原則禁止とし、輸出入も規制している。

[柳澤紀夫]

渡り鳥条約

また鳥類には、人間がかってに区分している国についての意識はない。渡り鳥は、地球的な視野で保護を考えなければ守っていけない。そこで国際的な、渡り鳥保護のための条約を結ぶことが進められている。日本では、アメリカ、ロシア連邦、オーストラリア、中国と条約を結んでおり、施策についての情報交換や、共同調査の協議などを行っている。

[柳澤紀夫]

ラムサール条約・ワシントン条約

このほか日本は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(一般にはラムサール条約の名でよばれることが多い)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(一般にはワシントン条約の名でよばれている)などの国際条約を批准している。

[柳澤紀夫]

具体的な保護

まず保護対象の鳥類について、生活史、生態、分布、個体数、生息環境、それに何が原因で数が減少したのか、を十分に調査、研究し、その結果を有効に利用して保護策をたてることである。もちろん、現在の個体数の多少によって、対策が異なってくることもあるが、おもな方法は次のようである。

生息環境や生息地の保全がもっとも基本的な策であって、これに勝るものはない。鳥類は種ごとに違った好適生息環境を選ぶから、多様な自然環境が保全されることが望ましいのであり、鳥獣保護区はこの思想の延長上になければならない。鳥類のための場所として、ある地域を確保し、人間をはじめ害を与えることになるものを排除するバード・サンクチャリーの考え方もここにある。

次に、狩猟行為による圧力を除くことであるが、この方法で増加したものにはガン類、アホウドリがある。それに都市内、たとえば東京都上野の不忍池(しのばずのいけ)、兵庫県伊丹(いたみ)市の昆陽(こや)池などでのカモ類の人間を恐れない姿も効果の一つに数えられるであろう。

人工的な給餌という方法により絶滅から免れてきたものに、タンチョウ(北海道東部)、ナベヅルやマナヅル(鹿児島県、山口県)の例がある。

一方、トキ、コウノトリなどは、生息環境の減少や悪化のほか、農薬による汚染などが加わり、日本では野生のものはすでに絶滅した。現在絶滅の危機にある鳥類は、特殊鳥類に指定されているもの、天然記念物に指定されているもの、なにも保護策がとられていないものなど、その置かれているところは違っても、日本では60~70種およびその亜種があたると考えられており、早急な対処が望まれている。しかし、鳥類の広大な生息環境を十分に確保していくことは、ますますできにくくなる状況にあり、人工的な環境の造成、営巣場所の提供、人工飼育による種の保存などは、今後さらに行われるようになるであろう。

[柳澤紀夫]

人間と鳥類

人間の生活にとって鳥のもつ価値は、食料としての野鳥、家禽(かきん)、スポーツ、あるいは生業としての狩猟への利用(鷹狩(たかがり)、鵜飼(うかい))、愛玩(あいがん)動物としての飼育などさまざまな方面にわたるが、想像力の世界において鳥が果たしてきた役割はそれにもまして大きく、古くから神話、伝説、民間信仰のなかで強い象徴性を帯びたものとして現れている。その象徴性は、鳥の天空を飛翔(ひしょう)する自由な動態、多様な色彩、形姿、そしてそれぞれの種類に特有な鳴き声に多くを負っている。こうしたことから、数多くの民族の間で、鳥は天に住む神の化身、ないし神の意志の伝達者と考えられてきた。そのもっとも有名な例は、ホメロスの描くギリシア英雄伝説の世界にみられる占い鳥であり、しばしばワシがゼウスやアポロの意図を伝えるものとして語られている。同様の例はボルネオ島のイバン人の間で、高度に発達した形でみられる。つまり、そこでは多くの鳥が占いの対象となっており、飛跡の方向や鳴き声の様態によって吉凶が判断されているが、それはトビの姿をとるという神の意図をそこに読み取ることができると考えられているからである。これとは逆に、異様な生態、形姿をもつ鳥が悪を代表する場合がある。ギリシアでは、女神アテネの鳥として吉兆とされていたフクロウが、後世のヨーロッパではしばしば魔女との関連で語られた。マレー半島では、フクロウは産褥死(さんじょくし)した女性の幽霊の象徴と考えられており、いずれも肉食、夜行性という生態から生じたイメージである。また空を行く鳥の姿は、死後肉体を離れ去って行く霊魂の表象と結び付くこともある。古代エジプトやギリシアでは、この鳥霊魂という考えがはっきりした形でみられるが、東南アジアの諸民族の間でも死者の霊を導く鳥のイメージは広く分布しており、日本神話にみられる日本武尊(やまとたけるのみこと)の霊が白鳥となって大和(やまと)国に帰ったという話も、こうした関連で考えられるべきものであろう。

[内堀基光]

『黒田長久著『動物系統分類学10(上) 脊椎動物3 鳥類』(1962・中山書店)』▽『ロジャー・ピーターソン著、山階芳麿訳『ライフ大自然シリーズ2 鳥類』(1969・タイムライフインターナショナル)』▽『山階芳麿・黒田長久他著『野生鳥類の保護』(1971・日本鳥類保護連盟)』▽『池田真次郎著『野生鳥獣と人間生活』(1971・インパルス)』▽『山階鳥類研究所編『この鳥を守ろう』(1975・霞会館)』▽『鳥獣保護研究会編『鳥獣保護制度の解説』(1981・大成出版社)』▽『森岡弘之・中村登流・樋口広芳編『現代の鳥類学』(1984・朝倉書店)』

アーケオプテリックス・リトグラフィカ(…

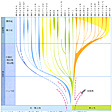

鳥類の系統図

鳥類の体の各部名称

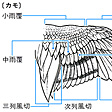

鳥類の翼

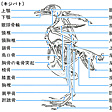

鳥類の骨格

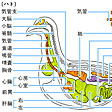

鳥類の内臓模式図

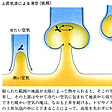

鳥類の飛翔法(滑空)(1)

鳥類の飛翔法(滑空)(2)

鳥類の飛翔法(羽ばたき飛翔)

鳥類の脚の種類

鳥類の卵

鳥類の巣

改訂新版 世界大百科事典 「鳥類」の意味・わかりやすい解説

鳥類 (ちょうるい)

bird

Vogel[ドイツ]

oiseau[フランス]

総論

脊椎動物門鳥綱Avesに属する動物の総称。飛翔(ひしよう)生活にもっとも適応した脊椎動物で,基本的な体制は爬虫類と共通な点が多いが,両者は一見して区別することができる。鳥類のおもな特徴をあげると,(1)体は羽毛で覆われている,(2)前肢は変形して翼となり,後肢のみで体を支える,(3)体温は定温性,(4)卵生であるが,雛は両親の保育を受けるなどである。このほかにも,骨は含気性で軽いとか,気囊をもっているとか,現生の鳥には歯がないとか,いろいろの特徴がある。

羽毛は表皮の変形物で,発生学的には哺乳類の毛や爬虫類のうろこと同じものであるが,鳥以外に羽毛をもつ動物はいない。このため,羽毛が鳥類のいちばんの特徴といってよい。また鳥類の翼は鳥特有の構造を有し,コウモリや飛翔性の爬虫類の翼とは異なる。体温の調節機能は高度に発達しており,冬眠中の場合(ハチドリやヨタカの例がある)を除けば,外界の温度と関係なく,体温はほぼ一定に,しかも気温よりかなり高く保たれている(通常40~42℃)。このため,鳥類は寒冷の地でも生息でき,また代謝速度が大きく,飛翔に必要な大量のエネルギーを得ることができる。多くの爬虫類と同様に,鳥類は卵生で,胎生のものはいない。しかし,保育行動がよく発達していて,産んだ卵をそのまま放置するものはなく,程度の違いはあっても,親鳥は抱卵し(孵化(ふか)に発酵熱を利用するツカツクリ類も卵の温度調節をする),孵化した雛の世話をし,卵や雛を外敵から守る。したがって,卵生である点では爬虫類に近いが,少数の子どもを確実に成育させる方向に進化している点では,むしろ哺乳類に近いといえる。

鳥類の形態的・生態的特徴の多くは飛翔と関連しているが,一方,高度の飛翔生活は,鳥類のそなえている特性によって可能となっている。生物学的に見て,鳥類は哺乳類とともにもっとも進化した動物といいうる。

執筆者:森岡 弘之

系統と分類

鳥類に比較的近い特徴をそなえた動物は,中生代に繁栄した爬虫類の槽歯(そうし)類,その中でも偽鰐(ぎがく)類である。偽鰐類は小型の食肉性爬虫類で,あごに鋭い歯をそなえ,前肢は比較的小さく,鳥のように2本の脚で体を支えていた。この仲間から恐竜,翼竜,ワニの祖先および鳥類の祖先が派出したことは多くの学者によって認められている。

始祖鳥

化石として現れた最古の鳥は,ジュラ紀後期に生息していた始祖鳥である。始祖鳥はカラスくらいの大きさで,その形態的特徴から推定すると,木に止まることができ,また翼の3本のつめとあしゆびを使って木の枝の上によじ登ることができた。しかし,現生の鳥のように自由に空を飛び回る能力がなかったことは明らかで,その飛行は木の上から下に滑空したり,羽ばたいて高いところに飛び上がることができた程度と考えられる。おそらくふだんは地上を歩いたり,枝から枝にとび移りながら生活し,主として昆虫類を捕食していたのであろう。始祖鳥は羽毛をもち,外観は明らかに鳥だが,鳥類と爬虫類の両方の特徴をもっている。爬虫類の特徴の一部をあげると,20~21個の尾椎(びつい)よりなる長い尾をもち,あごに歯が生えている。翼はまだ完全な鳥の翼ではなく,つめのついた3本の指を有する。一方,鳥類の特徴としては,現生の鳥の羽毛とほとんど区別しがたい羽毛をもち,初列・次列風切羽の翼へのつき方も現生の鳥によく似ている。またあしゆびの3本が前方を向き,1本が後ろを向いている。したがって,始祖鳥が中生代爬虫類と現生鳥類の中間の進化段階に位置することは明らかであるが,しかしこのことは,始祖鳥が現生の鳥類の直接の祖先であることをかならずしも意味しない。つまり始祖鳥とは別に,真の鳥の祖先がいたかもしれない。しかし,現生の鳥類が始祖鳥のような段階を経て,爬虫類から進化してきたという意味で,始祖鳥は鳥類の祖先ということができる。

→始祖鳥

真鳥類の出現

ジュラ紀からは始祖鳥以外に鳥の化石は見つかっていないが,次の白亜紀からは,少なくとも7目12科37種の鳥が知られている。そのうち,ヘスペルオルニスHesperornisというアビに似た潜水鳥とイクチオルニスIchthyornisというアジサシに似た海鳥は,始祖鳥と同様に歯をそなえていたが,その他のものはあらゆる点で完全に鳥であったようである。アメリカのカンザス州の白亜紀後期の地層から産出したヘスペルオルニスは,とくに上顎(じようがく)骨と下顎骨に歯が発達するが前顎骨には歯がない。下顎骨は海生爬虫類のモササウルスに似ている。前肢は退化し,胸骨は平板状で肩甲骨などは小さい。骨盤は大きく後肢が発達し遊泳に適していた。体長はくちばしの先から尾端まで180cmの大型の鳥。また同じくカンザス州の白亜紀後期層から産出したイクチオルニスは20cm大で,現生の鳥類にほぼ等しい飛翔力があり,かなり自由に空を飛び回ることができたと考えられている。北海道の白亜紀層からもこの種の鳥が産出している。

しかし,ヘスペルオルニス目とイクチオルニス目以外の白亜紀の鳥は,完全な1個体分の化石がまだ発見されておらず,歯の有無や飛翔力については明らかでない点が多い。とはいえ,白亜紀に真の鳥類が出現したことは疑いの余地がない。

いままでに知られている白亜紀の鳥は,ほとんどが海鳥か水鳥である。それは水鳥類のほうが化石として残りやすいためであって,陸鳥類も白亜紀の終りには出現していたに違いない。白亜紀の次の第三紀に入ると,たくさんの,しかも現生の科に属する鳥類の化石が知られ,それには水鳥も陸鳥も含まれている。したがって,白亜紀の末ころに鳥類は急速に進化したのであろう。そのような急速の進化は,鳥が飛翔能力を身につけ,他の動物の手のとどかないところにまで生活圏を広げることができたことに起因すると考えられる。

分類

現生の鳥類(有史以後の絶滅種を含む)は8600種以上あり,化石種を含めると少なくとも1万種以上が知られている。鳥類の分類は学者によって異なるが,現在一般に使われている分類法は表のとおりである。このうち,始祖鳥(アルカエオプテリクス)だけが古鳥亜綱に属し,他はすべて新鳥亜綱に入る。

執筆者:長谷川 善和+森岡 弘之

形態と生理

鳥類は地球上のほとんどあらゆる環境に適応して生活しているが,体制や形態の著しく異なったものはいない。これは,空を飛ぶためには種々の空気力学的諸条件を満たさねばならず,したがって,ある限られた範囲内でしか多様化できなかったせいである。ダチョウやペンギンのように飛翔力のない鳥でも,骨格や四肢が他の鳥と大きく違っていないのは,彼らが比較的近い過去に飛ぶことのできた祖先から進化してきたことを示唆している。もちろん,飛べない鳥では翼が多少とも退化しており,陸鳥には陸鳥としての,また水鳥には水鳥としての適応がある。しかし,鳥類ほど形態変化の乏しい動物は少ない。一方,ほとんどの鳥は昼間活動し,視力がすぐれているので,さまざまの羽色や飾羽が発達している。事実,鳥には美しいものが多く,種々のにおいをもつようになった哺乳類が嗅覚(きゆうかく)の動物であるのに対し,鳥類は視覚の動物といわれる。

羽毛

羽毛には,大別すると正羽(せいう)と綿羽(めんう)の2種がある。正羽は中心の羽軸(うじく)とその両側の羽弁(うべん)からなり,羽弁は無数の羽枝(うし)および羽小枝(うしようし)で構成されて,各羽小枝は互いにかぎによって組み合わされている。風切羽と尾羽(びう)および体表を覆う体羽(たいう)の大部分は正羽である。綿羽は形状は正羽に似ているが,羽小枝がかぎで結び合っていない。また,羽軸はない(真の綿羽)か,あっても正羽のようにしっかりしていない(半綿羽)。綿羽は一般に短いふわふわした羽毛で,正羽の下にあって,おもに保温と防水の役目を果たす。このほか,特殊な羽毛として,糸状羽(しじようう)(糸状の羽毛),口ひげや剛毛(毛状の羽毛),粉綿羽(ふんめんう)(羽粉を出す羽毛)などがある。

羽毛は柔らかく,軽く,しかも非常にじょうぶなので,飛翔には理想的であり,また断熱性にすぐれ,体温の保持と皮膚の保護にも重要な役割を果たしている。羽毛はもともと体の保護と体温の保持のためにうろこ状のものが変化してできたもので,飛行器官としての機能は比較的新しいと考えられている。

成長した羽毛はケラチン(角質)の生成物で,生きた細胞ではない。したがって,鳥は絶えずくちばしで羽づくろいを行い,脂肪を塗って防水を施し,水浴びや砂浴びによって汚れや寄生虫を取り除く必要がある(蟻浴(ありよく)と呼ばれる行動も同じような機能をもつと考えられる)。さらに,少なくとも年1回,繁殖のあとで完全な換羽(かんう)を行い,すり切れた羽毛を新しいものに取りかえる。多くの鳥は,繁殖の前にも体羽の一部または全部を取りかえる(このときの換羽では風切羽および尾羽は通常換羽しない)。換羽の方法や順序は種によってかなりの相違がある。

1羽の鳥の羽毛の数は一定ではなく,個体によって違いがあり,また同じ個体でも夏より冬のほうが多い。大型の鳥は小鳥よりも多いが,体重または面積当りの羽毛の数は小鳥のほうが多く,陸鳥と水鳥では水鳥のほうが多い。1例をあげると,正羽だけの数だが,コハクチョウ(11月)2万5216枚,ウタスズメ(3月)2093~2208枚,コガラ1140(6月)~1704(2月)枚などである。

飛翔法と翼型

鳥類の飛翔法は,滑空glidingと羽ばたき飛翔に大別できる。滑空はグライダーの滑空と同じ原理で,位置エネルギーを利用する。したがって,無風状態で滑空を続けると高度は低下するが,上昇気流をつかまえることによって,高度を失わずに長時間飛び続けられる。こうした風を利用する滑空はとくに滑翔soaring(帆翔と呼ばれることも多い)と呼ばれる。滑翔をする鳥はワシ・タカ類,アホウドリやミズナギドリなどの海鳥類,ペリカン類,ツル類,コウノトリ類など大型(少なくとも中型以上)の鳥である。

滑翔には,地上の上昇気流を利用する通常の滑翔のほかに,海面上を吹いている風は海面からの高さによって速度が異なることを利用する動的滑翔がある。前者は,沈下率は翼面荷重の平方根に比例するので,翼面積の大きいほうが有利で,翼と尾は一般に幅広く大きい。また,滑翔中は失速を防ぐために初列風切の先端が指を広げたように開く。後者は主としてアホウドリ,ミズナギドリ,グンカンドリなどが行うが,下降時の速度が必要なので,その翼型は細長い高速型である。

羽ばたき飛翔は筋力を用いて翼を羽ばたき,揚力と推力を得る。羽ばたき飛翔における翼の使い方は,離陸のときと飛翔中で異なる。離陸のときの場合は,体を空中に浮かべるのに十分な揚力と推力をつくり出す必要があるので,打ちおろしでは翼は上から下へ水平になるまでおろし,さらに水平方向に前へと動く。一方,打ちあげは,翼を後方に振り払うように動かす。これは,離陸時には羽ばたきによって翼に受ける風をつくり出すためで,揚力は主として打ちおろしの際生じ,推力はおもに打ちあげのとき得られる。しかし飛翔に移ると,飛行速度に等しい風が前方から加わるので,翼の動きはほぼ上下方向の羽ばたきで十分となり,主として初列風切が推力を,次列風切が揚力をつくり出す。水平飛行における翼の打ちあげは,だいたいに受動的な動きと考えられている。

羽ばたきの回数は,一般に鳥の大きさに反比例する。例えば,ハゲワシは毎秒約1回だが,カモや中型のタカ類は2~3回,コガラは約30回,小型のハチドリは約80回の記録がある。

翼型は多くの空気力学的特性と関係するが,とくに翼面積,翼面荷重,縦横比,羽ばたき回数などが重要である。一般に,揚力は翼面積と速度の2乗とに比例する。したがって,早く飛ぶ鳥は翼面積が小さくてよく,また縦横比は大きい。一方ゆっくりと,木などをさけて飛ぶ必要のある場合は翼面積が大きく,翼幅は小さいほうが有利である。非常に特殊な飛翔法は飛びながら空中の1点でとどまるホバリングhoveringで,ハチドリ類でとくによく発達している。

鳥の飛ぶ速度はもちろん飛翔条件によって異なり,また正確に測定することは困難である。しかし,大ざっぱな値として,多くの小鳥類は時速80km以下,ハヤブサは最高時速290km,カモ類約90km以下,中型のタカ類の普通速度42~67km,渡り中のシギ類175km前後などの記録がある。なお鳥の渡りについては,〈渡り〉および〈渡り鳥〉の項目を参照されたい。

くちばし

くちばしは爬虫類(カメ)や哺乳類(カモノハシ)にも見られるが,鳥類はすべてくちばしをもち,鳥類の特徴的な形態と称してもよいだろう。くちばしはケラチンのさやに覆われたあごで,上くちばしと下くちばしからなる。現生の鳥のくちばしには歯がなく,餌は両くちばしの間にはさみ,舌を使って飲み込む。くちばしの形態は食性や採食法によって種々の適応を示す。たとえば,肉食のワシ・タカ類やフクロウ類のは鋭くかぎ状,種子食のは円錐状であり,海岸の泥中の餌をあさるシギ類のは細長い。鳥の前肢は翼となっているため,くちばしは採食器官としてだけでなく,羽づくろい,巣づくり,闘争などにも用いられ,また求愛やディスプレーでも使われる。

→嘴(くちばし)

脚

脚はもも,すね,跗蹠(ふしよ),あしゆびとつめからなる。ただし,ももは脇腹の皮膚の下にあって外部からは見えず,もものように見える部分はすねである。脚は体を支え,遊泳や獲物をとるときにも使われるので,脚の各部の長さとあしゆびやつめの形状は種によって異なる。たとえば,水中に立って餌をあさる渉禽(しようきん)類はすねと跗蹠が長く,地上に降りることの少ないツバメやヒタキ類の脚は弱くて短い。典型的な鳥のあしゆびは4本で,2~3本が前を向き,あとの1~2本が後ろを向いていて,枝や物をつかむのに適している。しかし,地上生の鳥ではあしゆびが3本しかないものも多く,ダチョウだけは2本である。水鳥では,あしゆびの間に種々の程度の水かきがついている。

尾

鳥類の尾は大部分羽毛(尾羽)からなり,筋肉によって上げたり,下げたり,広げたり,左右に振ったりすることができる。尾はさまざまな機能を果たしているが,飛翔においては翼面の補助となり,また舵(かじ)やブレーキとしてなくてはならないものである。一般に,尾は滑空する鳥では幅広く,速く飛ぶ鳥では短い。飛翔中や走行中の体のバランスを保つためにも尾は重要で,さらにディスプレーにも利用される。尾の形状は主として飛翔の仕方によって異なるが,フキナガシヨタカやラケットカワセミのように,ディスプレーのために変形している例も少なくない。

骨格と筋肉

鳥類の骨格系と筋肉系は,翼による飛翔と2足による歩行のために,他の脊椎動物に見られない種々の特徴をもっている。骨格系についてみると,それらの特徴のほとんどが癒合による骨の数の減少と軽量化を伴っており,その結果,鳥の骨は非常に軽く,しかも種々の外力に耐えうる。軽量化の点では,骨自体が含気(がんき)性で,長骨ではしばしば骨髄がなくて中空で,気囊が入り込んでいる場合もある。ただし,含気骨が発達しているのは陸生の大型の飛翔鳥で,地上生と潜水する鳥や小鳥類では含気骨は少ない。

骨格系のなかで大きな骨は,胸骨と骨盤である。胸骨は肋骨によって胸椎と関節結合している。多くの鳥では,胸骨の下面中央に大きな垂直の突起(竜骨突起)をもち,胸骨の構造を強くするとともに,胸筋の付着面を大きくしている。骨盤は,腰椎,仙椎および尾椎の一部が互いに癒合して,一体となった腰仙椎に腰帯も癒合して形成された平らな骨で,大腿骨が関節結合する。鳥の筋肉系でもっとも大きいのは,上腕骨(じようわんこつ)を動かす大・小胸筋と大腿骨および脛骨(けいこつ)を動かす大腿部の筋肉である。前者は胸骨の下面に,後者は腰仙骨に付着する。

鳥の翼および脚と他の脊椎動物の前肢,後肢との相違は,主として癒合による手,足の部分の骨の単純化による。翼では,腕骨は2個のみを残して掌骨(しようこつ)と癒合し,1個の腕掌骨を形成する。指骨は3本しか存在しない。つめは発生の途中では多くの鳥に見られるが,成鳥ではダチョウ,ツメバケイ,その他若干の鳥に残るだけである。脚の場合も,跗骨(ふこつ)の一部は脛骨に癒合し,残りは蹠骨(しよこつ)に癒合して跗蹠骨となる。趾骨(しこつ)とつめは第5趾を欠き,4本が存在するが,第1趾が退化して3本だけのものも多い。

頭骨でも癒合によって縫合線が消失し,頭蓋は1個の骨からなる(雛の間は縫合線があり,ダチョウとペンギンでは成鳥にも縫合線が残る)。眼はよく発達しているために眼窩(がんか)は大きい。頸椎(けいつい)は鞍状関節でつながり,くびの動きは非常に自由である。頸筋もよく発達している。

消化器系

ふつう食道,嗉囊(そのう),前胃,砂囊,小腸および大腸よりなり,総排出口に開口する。嗉囊は食道の一部分が肥大したもので,摂取した食物を一時貯蔵しておく場所である。嗉囊が発達しているのは穀物食や種子食の鳥で,昆虫食や肉食の鳥では食道と嗉囊がはっきり区別できないことも少なくない。

胃は食道につづく前胃とその次に位置する砂囊からなる。前胃は一名を腺胃(せんい)といい,胃壁には消化腺が多く,種々の消化酵素が分泌される。その胃液は強い酸性(pH3.0~4.5)で,ここでは化学的消化が行われる。砂囊は真胃とも呼ばれ,壁面が厚く,強力な筋肉をもち,その収縮によって食物を細片化する。砂囊の中には食物とともに飲み込んだ小石や砂がたまっていて,食物の破砕を助ける。砂囊はキジやニワトリのような穀物食の鳥でよく発達しており,壁面は非常に厚く,硬いしわをなしているが,昆虫食や肉食の鳥の砂囊は比較的弱少である。肉食の鳥の場合,骨,甲殻,羽毛,毛などの不消化物は腸に送られずに,胃中でまるめて口から排出される(この排出物をペリットという)。

腸は爬虫類のものよりはずっと長いが,小腸と大腸の分化は哺乳類ほど明りょうでない。腸の長さは食性と体の大きさによって左右される。肉食および果実食の鳥では腸が太くて短く,また腸壁が薄く,穀物食の鳥では長くて腸壁が厚く,魚食の鳥では比較的長くて細く,腸壁が薄い。また,大型の鳥は小鳥より腸が比較的長い。盲腸は小腸と大腸の接続部に通常1対存在するが,盲腸のない鳥も多い。盲腸の役割は,水分および消化物の吸収ならびにバクテリアによる繊維質の分解であろうと考えられている。肝臓や膵臓は哺乳類のものより大きい。

循環系,呼吸系

心臓は2心房2心室で,肺循環と体循環が完全に分かれ,動脈血と静脈血は混合しない。動脈血と静脈血が完全に分離しているのは鳥類と哺乳類だけで,これによって高率の代謝を維持でき,体温を一定に保ちうる。鳥類は哺乳類と比べても代謝速度が速いので,心臓は同じ大きさの哺乳類や爬虫類のものよりずっと大きく強力である。鳥類の中でも代謝速度の速い小鳥類は,一般に大型の鳥よりも心臓の体重に対する比率が大きい。拍動も哺乳類より鳥類のほうが速く,小鳥類は大型の鳥よりも速い。たとえば休息時でシチメンチョウ毎分93回,ハト192回,ツグミ570回,ハチドリでは1000回にも達する。血圧は哺乳類より若干高い程度であるが,爬虫類,両生類,魚類などと比べると少なくとも数倍高い。

鳥の肺は哺乳類の肺に比べると著しく小さい。このことは,鳥類の呼吸系が貧弱なためでも,呼吸量が少ないためでもなく,呼吸がきわめて効率よく行われているためである。哺乳類では,気管支が細かく枝分れして盲管となって肺の中に入り込んでいるので,呼吸のたびに出入りする呼気と吸気は混合し,また肺の中を完全に空にすることができない。鳥の場合は,細管に分岐した気管支は肺を貫通し,気囊の一つに開口する。気囊は鳥類に特有のうきぶくろのようなサックで,通常9個あり,それぞれ気管か気管支と連結している。気囊には血管が分布していないので,ガス交換を行うことはできず,単に空気袋として働くだけであるが,肺の容量を補うとともに,空気を肺に吸い込むのではなく通過させることになり,肺におけるガス交換の能率が高められる。気囊は,空気袋としての役割のほかに,体温の冷却器,潜水中や遊泳中の体重調節,長いさえずりに必要な肺活量の維持などにも重要な働きをしている。横隔膜は発達していない。肺への空気の出入りは,主として胸骨を上下させることによって行われる。

呼吸系でもう一つ鳥特有のものは発声器である。哺乳類や爬虫類では発声は喉頭(こうとう)で行われるが,鳥類では気管が2本の気管支に分岐するところに鳴管(めいかん)と呼ばれる共鳴器があり,発声をつかさどる。

排出系

鳥の腎臓は,同じ大きさの哺乳類のものと比べると約2倍の大きさがある。腎臓の機能単位である腎小体は哺乳類よりも小さいが,数が非常に多い(1mm当り哺乳類4~15,鳥類90~500)。膀胱はダチョウにだけ存在する。

哺乳類は窒素代謝によって生ずるアンモニアを尿素の形で排出するが,鳥類では尿酸である。尿酸は水に溶けにくいので,尿細管や輸尿管における水分の吸収が容易で,水分が尿となって失われるのを最小限にとどめられる利点がある。鳥類と爬虫類だけが尿酸を排出するが,これはどちらも陸生の卵生動物で,発生が卵殻の中で行われるので,水溶性の尿素ではつごうが悪いためである。

海岸や海洋にすむ鳥類と爬虫類(カメなど)は塩腺(塩類腺ともいう)と呼ばれる特殊な排出器官をもっている。塩腺は塩分を排出するだけの器官だが,海水の約2倍(尿の塩分濃度の15~20倍)の濃い塩水を排出する。

生殖腺

精巣は1対あるが,卵巣と輸卵管はふつう発生の途中で右側のものが退化し,成鳥では左側のものだけが残る。陰茎は通常ないが,ごく一部の鳥(カモ,ホウカンチョウ,ダチョウなど)には存在する。輸卵管にはアルブミン,卵殻,色素などの分泌腺が開口している。排卵から産卵までの時間は,ニワトリ約24時間,ハト約41時間である。鳥類の生殖腺は季節的変化が非常に顕著で,精巣と卵巣は繁殖期には大きく肥大し,他の時期には小さい。この季節的変化は,主として脳下垂体前葉から分泌される生殖腺刺激ホルモンによって支配されている。

脳

脳は脊椎動物の中で哺乳類に次いで(あるいは同等に)発達しており,体重のほぼ等しい爬虫類と比べると,鳥の脳は10倍以上大きい(脳の体重に対する比率はトカゲ0.55%,ネズミ2.8%,イエスズメ4.3%)。小脳と視葉はとくによく発達している。小脳は主として動作,平衡,姿勢などの制御をつかさどり,視葉は視覚の中枢で,いずれも空を飛ぶ鳥にとって重要な部分である。大脳半球もよく発達しているが,哺乳類では大脳皮質が厚く,線状体の部分が比較的小さいのに対し,鳥類では線状体の部分が大きく,皮質は薄くて表面のしわもない。この違いは,哺乳類が高度の学習能力を有するのに対し,鳥類は学習によらない本能行動にすぐれていることと対応している。鳥類の行動は非常に複雑で,もちろん学習能力もそなえてはいるが,比較的型にはまっていて,個体差が少なく,また環境条件の違いに対応して行動を変えることは限られた範囲の中でしかできないことは,大脳皮質が哺乳類ほど発達していないことに一因がある。その反面,遺伝的に決まっている生得の行動は哺乳類よりもむしろ発達している。なお,実験的に大脳皮質の一部を除去しても行動に及ぼす影響は少ないが,線状体のごく一部を除去すると大きな異常が見られることも,鳥の生活では線状体がいかに重要であるかを示している。

感覚

感覚では,飛翔と関連して視覚が著しく発達し,また聴覚もよく発達している。一方,嗅覚,味覚,触覚はあまり発達していない。眼は非常に大きい。眼が大きいと網膜にうつる映像が大きく,視力(分解能)が増大する。鳥の眼がすぐれている点の一つは調節能力(焦点合せの能力)である。とくに空中で昆虫を捕食する鳥や潜水して餌をとらえる鳥では,調節能力が高度に発達している。鳥の眼のレンズ(水晶体)は通常無限遠に焦点が合っており,調節は調節筋でレンズの形を凸形に変えることで行われる。したがって,レンズがヒトのものより柔らかく,調節筋はよく発達している。そのうえ,多くの鳥では調節力をいっそう大きくするために角膜の凸度も調節でき,アビや海ガモ類では瞬膜(まぶたの下にあって角膜を覆うことのできる透明な膜)が一種の補助レンズの働きをしている。

鳥の視力がすぐれているのは,主として視細胞の数が非常に多いことによる。たとえば,イエスズメは視覚面の中心部(網膜中とくに視細胞の密な場所で,鳥には通常2ヵ所ある)で1mm当り40万個,ノスリでは100万個もある。ヒトは約20万個で,ノスリの視力はヒトの8倍以上と推定される。

色覚は,昼行性の鳥では,ヒトの色覚とほとんど同じであるが,赤色に対する感覚が多少高く,青色に対する感覚はややにぶいといわれている(夜行性の鳥は色覚がほとんどない)。これは,鳥の視細胞(錐状体)が無色または有色(赤色,黄色,橙色,まれに緑色)の油滴を含み,青色の光が吸収されるためである。この油滴は主としてフィルターの働きをし,像のコントラストを強めたり,有害な散乱光を除去する。

哺乳類と同様に,耳は外耳,中耳,内耳の3部よりなる。可聴範囲は種によって異なるが,通常40~2万9000Hzである。これはヒトの可聴範囲(16~2万Hz)に近いが,高周波・低周波領域の感度はふつうヒトより劣るらしい。しかし,ピッチの変動をとらえる能力と,速い連続音を聴き分ける能力は,鳥のほうが高いようである。なお,鳥では超音波に対する感覚はまだ発見されていない。鳥の中で聴覚がいちばんよく発達しているのはフクロウ類である。フクロウ類の外耳は入口が大きく,あるものでは左右の外耳孔の位置や大きさが違い,両耳に達する音の強さの違いと時間的ずれによって音源までの距離や方向を感知する。そのためメンフクロウなどは暗黒の中でも獲物をとらえることができる。

執筆者:森岡 弘之

生態と行動

鳥類は,羽毛をもち空を飛ぶ内温性endothermy(体温が体内で生ずる代謝熱によって維持される性質。定温動物以外にも,大型の爬虫類,回遊魚,昆虫の一部は内温性である)の陸上脊椎動物である。その形態だけでなく,基本的には,生態もこの特徴によって決定されていると見てよい。そのことは,空を飛べない内温性の陸上脊椎動物や外温性ectothermy(体温が環境の温度によって左右される性質)のそれの生態と比較するとよくわかる。

食性

内温性動物は同一体重の外温性動物よりも物質交代の速度(酸素消費速度)が約20倍速い。したがって同一時間では約20倍多くの栄養を必要とする。このような動物は,大量に存在してとりやすい食物をとるか,とりにくくて散在しているが栄養価の高い食物をとるか,どちらかの方法を採用しなければならない。陸上で大量に存在する食物といえば植物体であるが,これは概して栄養価が低く消化が悪いし,一般に固い。だが,鳥類は空を飛ぶので,植物体をとるのに適した形態をしていない。一つには,身体が軽くなければならないから,大量の食物を長時間腸内に置いてゆっくり消化するわけにはいかず,草食動物のような長い腸はもてない。また一つには,頭部を軽くするために,あごは軽いくちばしとなり歯をもたないから,固いものをかじったりすりつぶしたりすることはできない。

そこで鳥類の食物は,どうしても栄養価が高く消化のよい,しかも丸のみにできる小さいものか,くちばしでも食いちぎれる柔らかいものかに限られてしまう。環境の中でそのような食物といえば,植物の実,種子,つぼみ,芽,花みつなどと小型の動物ということになる。くちばしで食いちぎれるのは鳥獣と魚の身体くらいのものであろう。このような食物は,草木の先端に点々とあったり,あちこちに隠れていたり,動きが速かったりするので,それを捜し回ったりとらえたりするのはやっかいであるが,幸いなことに,空を飛ぶという鳥類の運動方式はこのような食物を手に入れるのにまことにぐあいがよい。だから鳥類はこのような食物を主食としており,植物体を食べる鳥はほとんどないのである。

ところで,このような食物をすべて同一の採食法でとることはむずかしい。とくに,さまざまな動物をとるにはそれぞれに応じた方法が必要である。鳥類の中にはいくつかの方法を併用する雑食性のものもいるが,多くの鳥類はそれぞれに一定の採食習性をもち,限られた食物を主食としている。その例を少しあげてみると,草木の種子を主食とするアトリ科やホオジロ科,果実を主食とするオオハシ科,サイチョウ科,オウム科,ハト科,花みつと花にくる小昆虫を主食とするハチドリ科,タイヨウチョウ科,メジロ科,昆虫を木の幹で捜すキツツキ科やゴジュウカラ科,昆虫を植物の茂みで捜すウグイス科,昆虫を地表で捜すツグミ科,枝から飛び立って空中で昆虫をとるヒタキ科,枝から飛び下りて地表の昆虫などをとるモズ科やカワセミ科,空中を飛びながら空中で昆虫をとるツバメ科やハチクイ科,歩きながら昆虫や草の実をとるキジ科やツル科,水辺で小動物をとるシギ科やクイナ科,水辺で魚をとるサギ科,枝から水中に飛び込んで魚をとるカワセミ科の一部,空中から水中に飛び込んで魚をとるカモメ科のアジサシ類やカツオドリ科,水中に潜って魚をとるウ科,ウミスズメ科,ペンギン科,鳥獣を主食とするタカ科やフクロウ科といったぐあいである。

繁殖

食生活と並んで重要なものは繁殖生活である。この点で,同じく内温性である哺乳類と鳥類の間での基本的な違いは,一方が胎生であり一方が卵生であることにある。なぜ鳥類は胎生にならなかったのか。それは鳥が空を飛ぶ動物だからである。空を飛ぶためには身体が軽くなければならないし,翼を中心にして前後のバランスがとれていなければならない。したがって鳥類は腹部内で重い子を育てるわけにはいかず,祖先の爬虫類と同じく卵生のままでいなければならなかったのである。

しかし,鳥類と爬虫類の繁殖生活が同じなのはこの点だけであるといってよい。まず,鳥類の中には爬虫類のように一度に全部(または多数)の卵を産むものは1種もない(1卵しか産まない鳥では話が別である)。というのは,一度に全部の卵を産むのであれば,産卵日近くになると,胎生になったのと同じく,腹に重い荷物を抱えることになってしまうからである。だから鳥類は産卵方式を爬虫類とは違えねばならなかった。そしていくつもの卵を次々に産む方式をとらざるを得なかった。実際,鳥類の中には1日に1卵以上産むものは1種もなく,なかには2日とか3日に1卵ずつ産んでいくものさえいる。

もっと小さく軽い卵を一度にいくつも産めばいいと考えるかもしれないが,そうはいかないのである。鳥類は空を飛ぶことによって生活しているのだから,その子どもは1日も早く空を飛べるようにならねばならない(食物をとるためのみならず捕食者から逃げるためにも)。できることなら卵から孵化したときにすぐ飛ぶことができるようになっていればもっともよい。だが,そのためには卵内に多くの養分がなければならず,卵は大きく重いものにならざるを得ない。おそらくそれでは卵が大きくなりすぎてしまうのであろう。実際,鳥類の中には孵化してすぐに飛べるものは原則としていない(唯一の例外として,ツカツクリ類の雛は正羽が生えた状態で孵化し,その日のうちに飛ぶことができるといわれる。したがってまた,親鳥が抱卵,雛の世話をしないという点でもツカツクリ類は例外である)。そうであれば,できる範囲で大きな卵を産むことでがまんするしかないだろう。

捕食者から逃げるという問題は卵についてもいえる。動くことのできない卵の期間も短いほうがよいのである。だが,大きな卵はそれだけ長く卵でいなければならない。卵の期間を短くすれば,孵化した雛が飛べるまでの期間はそれだけ長くなってしまう。鳥はこの矛盾に二つの方向で対処した。一つは,卵の期間は長くても仕方がないが,孵化した雛は自分で走ったり泳いだりできるようにするという方向であり,もう一つは孵化した雛は無力でも仕方がないが,卵の期間を短くするという方向である。後の場合には卵が小さくなるから母鳥の飛翔はそのぶんだけ楽になる。前者はニワトリやカモに見られるもので,その雛を早成性precocial,または離巣性nidifugousであるという。後者はスズメやツバメに見られるもので,その雛を晩成性altricial,または留巣性nidicolousであるという。極端な早成性の雛は孵化後すぐに自分で採餌できるが,極端な晩成性の雛は孵化したときにまったく羽毛が生えていなくて,眼も開いていないし,当然動くことはできない。鳥によってはこの両者の中間の雛が孵化する。

だが,晩成性の鳥ではどんなに早く孵化するものであっても産卵から孵化まで10日は必要で,長い鳥では80日というものもいる。この期間動くことのできない卵は,捕食者に対して無力である。卵の捕食を防ぐにはいろいろな手段があるが,卵が捕食者に見つからないように隠しておくのがその一つである。そしてどんな鳥にでも使える隠し方は,親が卵の上に座って隠す方法である(これは一部の爬虫類にも見られる)。うまいことに鳥の体温は気温よりも高くて一定だから,親鳥が卵の上に座れば卵温は上がって,胚の発育は早くなる。これは卵の期間を短くすることになるから一挙両得である。おそらくそのためにであろうが,鳥は,どんな方法で卵の捕食を防ぐものでも,すべて卵を抱くし,鳥の卵は暖められなければ孵化しない性質をもつようになっている。

巣

ところで卵の捕食を防ぐ手段はほかにもある。穴を捜してその中に産めば見つかりにくい。穴がなければ枯木や崖に自分で掘るという手もある。キツネやイタチのこられない小島に産卵するのは空を飛ぶ鳥の特権ともいえる。同じく飛ぶ力を利用すれば同じように捕食者の近寄りにくい岩壁や木の枝先ややぶの茂みを利用することもできる。しかし,その場合には卵を入れておく容器がなければならない。また,地上に産卵する場合にも,卵数が二つ以上になると,その上にうまく座って抱卵するためには,卵が転がらないようにする必要がある。そこで多くの鳥は巣をつくって産卵することになる。このような巣は単に卵の容器であるだけだが,スズメ目の鳥やハチドリ科などでは,巣の中に保温性の材料で産座をつくって,抱卵の効率を高めるようになっている。スズメ目では穴の中や地上に産卵するときでも手の込んだ巣をつくるが,それはこのためであろう。このようなわけで鳥類は爬虫類と違って,孵化した子どもは独立生活ができないから,さまざまな程度に親鳥の世話になる。こうして鳥類は造巣,抱卵,育雛(いくすう)といった独自の繁殖生活を送ることになっているのである。

育雛

育雛は早成性の雛の場合は比較的単純で,とくに自分で採餌ができるカモやチドリでは親鳥は雛を連れて歩いて危険を知らせるだけである。ニワトリなどキジ目の鳥では親鳥が食物のありかを教えてやり,カイツブリ科,ツル科,クイナ科などの雛は親鳥の後をついて歩き親から給餌される。それに対して晩成性の雛の場合には運動力がないから,親鳥は巣内の雛に食物を運んで与えなければならないし,無力で体温調節能力のない雛を抱いてもやらなければならない。そして羽毛が生えそろって雛が巣立っても,それは捕食の危険の大きい飛べない期間を短くするのが主眼であるから,なお何日か雛に給餌しなければならない鳥が多い(卵や雛を守るための特殊な行動パターンとして擬傷を行う親鳥もいる)。

このような繁殖活動は多くの哺乳類と違って雌雄両者が行う場合が多く,とくに晩成性の鳥では造巣,抱卵,育雛のいずれも雌雄で行うものが多い。しかし,造巣と抱卵の両者または一方を雌だけが行うものもかなり多く,すべてを雌だけという鳥もある。逆にすべてを雄が行う鳥もあるが,それはごく少数である。近年になって,親鳥以外の個体がこのような活動を手伝う例が相次いで報告されて〈ヘルパーhelper〉と呼ばれているが,そのほとんどは前年または同年生れの兄姉であることがわかってきた。なお,繁殖様式としては一雄一雌のほか,一雄多雌,一雌多雄,乱婚型などさまざまの形があるが,それについては〈配偶型〉の項目を参照されたい。

→鳥

執筆者:浦本 昌紀

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鳥類」の意味・わかりやすい解説

鳥類

ちょうるい

Aves; birds

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「鳥類」の意味・わかりやすい解説

鳥類【ちょうるい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「鳥類」の解説

ちょうるい

鳥類

学◆Aves 英◆birds

脊椎動物門の一綱。飛翔生活に適応した定温動物のグループ。前肢は翼となり,皮膚に羽毛がある。心臓は2心房2心室で,大動脈は哺乳類と違って右側のみ。卵生で,親は卵を温め,孵化後も雛の養育をする。中生代前期に爬虫類の獣脚類から進化したと考えられ,ドイツのジュラ紀後期の地層から古鳥亜綱のシソチョウ(始祖鳥,Archaeopteryx)の化石が発見されている。白亜紀には,含気骨が発達し,強力な胸筋のつく大きな胸骨をもつが,まだ歯を備えていた歯鳥亜綱のタソガレドリ(Hesperornis)がいた。新生代初期に,現代型の新鳥亜綱が放散したが,地上性鳥類は哺乳類に追われて,多くの鳥類は空中を飛ぶ動物として進化している。

執筆者:後藤 仁敏

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鳥類の言及

【脊椎動物】より

…口腔には歯,舌,唾液腺が,胃には胃腺が,小腸には絨毛(じゆうもう)と漿液腺(しようえきせん)があり,その前部(十二指腸)には胆汁を出す肝臓,膵液(すいえき)を出す膵臓が細い管で開口する。排出器官は腎管から発達した前腎(成体では円口類と原始的な硬骨魚類),中腎(魚類と両生類),または後腎(爬虫類,鳥類,哺乳類)である。中枢神経系は脳と脊髄に分かれ,脳は大脳(端脳),間脳,中脳,小脳および橋,延髄からなる。…

【聴覚】より

…両生類や爬虫類には中耳がみられるが,外耳はなく,鼓膜が露出している。外耳は哺乳類で発達するが,鳥類にも一部みられる。内耳のうちで聴覚に関係するのは球形囊で,鳥類では球形囊が長くのび,哺乳類ではさらに蝸牛(かぎゆう)管に発達する。…

※「鳥類」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...