なみ【波・浪・濤】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 風や震動などによって水の表面に起こる起伏運動。水面のうねり。波浪。

- [初出の実例]「羽叩ぎも これは相応(ふさ)はず 辺つ那美(ナミ) 背(そ)に脱き棄て 鴗鳥(そにどり)の 青き御衣(みけし)を〈略〉辺つ那美(ナミ) 背に脱き棄て」(出典:古事記(712)上・歌謡)

- 「かぜふき、なみあらければ、ふねいださず」(出典:土左日記(935頃)承平五年一月二七日)

- ② 海水のながれ。うしお。潮流。

- [初出の実例]「難波の碕(みさき)に到りて奔(はや)き潮(ナミ)有りて太急(はなはたはや)きに会ひぬ」(出典:日本書紀(720)神武即位前戊午年二月(熱田本訓))

- ③ 形状・様態などが波に類似するものをたとえていう。

- (イ) 凹凸や起伏などが連続して見える山や雲などのさま。

- [初出の実例]「天の海に雲の波(なみ)立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ」(出典:万葉集(8C後)七・一〇六八)

- 「甍(いらか)の波(ナミ)と雲の波(ナミ)、重なる波の中空を」(出典:唱歌・鯉のぼり(文部省唱歌)(1913))

- (ロ) 老いて皮膚にできるしわ。

- [初出の実例]「としごとにかがみのかげにみゆる、雪となみとをなげき」(出典:古今和歌集(905‐914)仮名序)

- (ハ) 藤の花や稲の穂などのゆらぎ。

- [初出の実例]「さくら花ちりぬるかぜのなごりには水なきそらに浪ぞ立ちける〈紀貫之〉」(出典:古今和歌集(905‐914)春下・八九)

- (ニ) 物事が広く行きわたること。次々と引き続き現われるさま。

- [初出の実例]「あまねきおほんうつくしみのなみ、やしまのほかまで流れ」(出典:古今和歌集(905‐914)仮名序)

- (ホ) 世の騒ぎ。動乱。もめごと。ごたごた。

- [初出の実例]「四海のなみも静かにてげに君は船、臣は水」(出典:大観本謡曲・内外詣(室町末))

- (ヘ) 感情や調子の、好い悪いの起伏。

- (ト) はかないもの。うつろいやすいもの。泡沫。

- [初出の実例]「さては疑ひあら磯の、波と消えにし跡なれや」(出典:謡曲・江口(1384頃))

- (チ) 次々と押し寄せる時代、風潮などの動き。「時代の波」

- [初出の実例]「巨大な技術革新の波が」(出典:現代経済を考える(1973)〈伊東光晴〉II )

- ④ 波を模様化したもの。

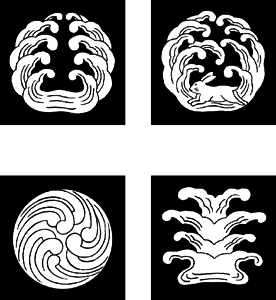

- (イ) 紋所の名。波を図案化したもので、向い波・波に兎・波に巴・立波などがある。

向い波@波に巴@波に兎@立波

- (ロ) 「なみまく(波幕)」の略。

- [初出の実例]「真っ白く浪によごれる道具かた」(出典:雑俳・柳多留‐七七(1823))

- (ハ) 「なみせん(波銭)」の略。

- [初出の実例]「相の山波の礫は江戸気性」(出典:雑俳・柳多留‐五二(1811))

- ⑤ 媒質の一点に生じた状態の変化が次々と一定の速度で伝わっていく現象。水面波・音波・地震波・X線・光・電波など。〔物理学術語和英仏独対訳字書(1888)〕

- [ 2 ] ( 波 ) 小説。山本有三作。昭和三年(一九二八)発表。息子進の誕生をめぐる小学教師見並行介の心理的葛藤(かっとう)と精神的成長を描く。「妻」「子」「父」の三部から成る。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by