火星探査機

かせいたんさき

火星とその周辺環境を探査する宇宙機。

火星は地球の直径の約半分の大きさで重力は地球の約3分の1、地球の外側の軌道を公転する地球型惑星である。火星を回る衛星としてフォボスとデイモス(ダイモス)がよく知られる。火星には希薄な大気があり、平均気温は零下40℃以下で、ごく微量の酸素と水(水蒸気や氷)が存在する。硬い大地と大気があることから、生命の可能性のある太陽系惑星として古くから探査が進められてきた。アメリカ、ソビエト連邦(ソ連)、ヨーロッパ、日本、中国、インドなどが1960年代以降多くの無人探査機を打ち上げてきた。また火星表面で自走する探査機をマーズ・ローバーといい、火星の構成物質や進化の歴史を知るうえで重要な探査手段である。

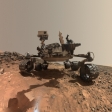

初めて火星に着陸した探査機は、1971年にソ連が打ち上げたマルス3号であるが、着陸後20秒で信号がとだえた。その後もマルス、フォボスなどの探査機が火星に向かったが、そのほとんどが通信途絶や軌道投入時のトラブルなどで失敗している。本格的な探査に成功したのは、1975年にアメリカが打ち上げたバイキング1号で、火星表面の映像を地球に電送した。1997年にはマーズ・パスファインダーが着陸してローバーが岩石などを採取した。2004年にはスピリットとオポチュニティが着陸に成功し、いずれも6年以上にわたって観測を行った。さらに2008年にフェニックスが、2012年にキュリオシティが着陸し、火星の表面の多くを玄武岩質が占めていることなどがわかった。火星はその重力の大きさに対して大気が非常に希薄であるため、パラシュートでは十分な減速が行えず着陸機にダメージを与えることが多かった。そのためキュリオシティでは、まずパラシュートにより減速を行い、その後、逆噴射による減速を試みるスカイクレーン方式という着陸手段が採用された。

日本は1998年(平成10)に初の火星探査機「のぞみ」(PLANET-B)を打ち上げたが、通信途絶でミッションは達成できなかった。

火星探査機は周回軌道から観測するための機器を多数搭載する。カメラ、分光計(可視光・紫外線・X線・γ(ガンマ)線)、磁気センサー、レーダーなどで、火星表面や大気の組成、構造、形態などの情報を収集する。火星へ着陸する探査機は着陸用装置一式(着陸衝撃吸収装置、高度計、速度計、誘導コンピュータなど)を装備する。火星表面を移動しながら観測するマーズ・ローバーには通信機、電源、位置・方向センサー、カメラ、物質分析器、マニピュレーターなどが備えられている。

[森山 隆 2017年6月20日]

『日本経済新聞社、CSDI、ITC著、CSDI、ITC監修『21世紀惑星探査大辞典――火星』(2000・日本経済新聞出版社)』▽『アルフレッド・S・マキュイーン他著、宮本英昭日本語版監修『火星 未知なる地表――惑星探査機MROが明かす、生命の起源』(2013・青幻舎)』▽『ジャイルズ・スパロウ著、日暮雅通訳『火星――最新画像で見る「赤い惑星」のすべて』(2015・河出書房新社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

火星探査機【かせいたんさき】

火星およびその大気や,火星の衛星の観測・調査を目的とする探査機。打上げのチャンスは約26ヵ月おきの火星の接近時に訪れる。1962年11月ソ連が発射した自動惑星間ステーションマルス1号が最初で,次の機会の1964年11月にソ連はゾンド2号を打ち上げたが,両者ともに電波連絡が切れたりして失敗。米国が1964年11月に発射したマリナー4号は1965年7月14日に火星に接近,クレーターなどの写真約20枚の撮影と電送に成功。1969年2月にマリナー6号,3月に7号を,さらに1971年5月8日に8号(失敗),同月30日に9号を打ち上げた。 以降は,ソ連のマルス2〜3号(1971年),マルス4〜7号(1973年),米国のマリナー9号(1971年),マリナー10号(1973年),バイキング1〜2号(1975年)が打ち上げられた。このうちマリナー9号は火星の衛星となって約3ヵ月周回し,7329枚の写真を地球に送信した。バイキング1〜2号は火星の人工衛星となってから着陸船を切り離し,火星表面への軟着陸に成功,火星上に生物が存在する兆候を調査した。 その後の火星探査機には,火星の衛星フォボスの探査を目的にソ連が1988年に打ち上げたフォボス(1号,2号),米国のマーズ・オブザーバー(1992年,失敗),マーズ・グローバル・サーベイヤー(1996年),マーズ・パスファインダー(同。1997年火星着陸に成功し,21年ぶりに直接観測データを地球に送信した)がある。2003年にはヨーロッパ宇宙機関(ESA)のマーズ・エクスプレスとNASAのマーズ・エクスプロレーション・ローバー1号と2号が打ち上げられた(ローバー1号と2号は2004年1月着陸成功)。日本初の打上げ成功は1998年7月の〈のぞみ〉だが,2003年12月,機能が回復せず火星探査を断念。

→関連項目火星|マリナー計画|惑星探査機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

火星探査機

かせいたんさき

Mars probe

火星を調査するために打上げられる飛行体。 1964年 11月 28日に打上げられたアメリカのマリナー4号が,初めて火星から約1万 kmのところまで接近し (1965.7.) ,22枚の地形写真を送ってきた。これによって,火星の山や谷,大小無数のクレータが発見された。このほか,火星大気は地球の 100分の1の濃さしかなく,炭酸ガスが 97%を占めること,磁場や放射線帯はないが電離層はある,などのデータをもたらした。次いで 69年2月 24日打上げのマリナー6号は,同年7月 30日に赤道地帯の火星表面から 3400kmのところを通過。 69年3月 27日打上げのマリナー7号は,南極冠まで 3350kmのところを通過 (69.7.31.) 。それぞれ写真撮影や各種の観測を行なった。マリナー8号失敗ののち,71年5月 30日に打上げられたマリナー9号は,同年 11月 13日史上初の火星を回る人工衛星となり,長期観測を続け,初めて火星の衛星デイモスの近接写真を撮り,火星表面の 70%の写真撮影にも成功。 72年3月末には 44枚の写真と観測データを送ってきた。さらに,75年8月 20日と9月9日に打上げられたバイキング1号と2号は,76年7月 20日と9月3日にそれぞれ火星に軟着陸し,生物の存否の検査や環境測定などを行なった (→バイキング計画 ) 。 92年9月にはアメリカがマースオブザーバーという火星周回衛星を打上げた。日本でも 98年に火星の大気やプラズマと太陽風の相互作用を研究するプラネットBが打上げられた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の火星探査機の言及

【惑星】より

…その結果水星表面は月面と同じように一面にクレーターにおおわれていること,表面温度が+510~-210℃程度で,きわめて薄い大気(アルゴン,ネオン,ヘリウムからなり100万兆分の1atm)と地球の1%程度の磁場のあることが判明した。

[火星探査機]

火星の探査に初めて成功したのは1964年11月に打ち上げられたアメリカのマリナー4号である。同探査機は65年7月火星から9600kmを通過,21枚の写真により,火星にも月のようなクレーターがあり,運河や流水のないこと,大気はほとんど炭酸ガスで,その気圧は地球表面の1%程度しかなく,また火星には放射線帯も磁場もないことを明らかにした。…

※「火星探査機」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by