翻訳|interaction

精選版 日本国語大辞典 「相互作用」の意味・読み・例文・類語

そうご‐さようサウゴ‥【相互作用】

- 〘 名詞 〙

- ① 二つのものが相互に働きかけ影響を与え合う、その作用。交互作用。〔現代日用新語辞典(1920)〕

- ② ( [英語] interaction の訳語 ) デューイの経験の原理の一つ。経験を豊かにするために、人間有機体が環境と相互に作用し合って成長し発達していくはたらき、作用。〔普通術語辞彙(1905)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「相互作用」の意味・わかりやすい解説

相互作用

そうごさよう

interaction

物質を構成する基本的な要素としての粒子、およびこの粒子間の作用を媒介する粒子をまとめて素粒子とよべば、素粒子のもっとも重要な特徴である相互転化の原因となるのが素粒子間の相互作用である。粒子の相互転化を記述するには、個々の素粒子はそれぞれの場の量子として生成・消滅するという立場(場の量子論)からとらえるのが適当である。通常の力は媒介粒子の交換(生成・消滅の一つの形態)により生ずるので、相互作用は力よりも一般的で基礎的な概念である。素粒子間の相互作用は、基本となる場の間の相互作用に基づいている。その結果として物質が形成され、物質粒子間の力が生じてくる。基本相互作用は通常、強さが画然と異なった4種の相互作用、すなわち、(1)強い相互作用、(2)電磁相互作用、(3)弱い相互作用、(4)重力相互作用に分類される。

[玉垣良三・植松恒夫]

電磁相互作用

電磁相互作用の媒介粒子は、電磁場の量子である光子である。その到達距離は、光子の質量が0であるため無限大である。相互作用は、二つの四次元ベクトル、電磁ポテンシャルと電流の積に電気素量eが係数となる形式で表され、結合定数は微細構造定数(無次元で約137分の1の値)である。原子、分子は電磁相互作用で形成される。

[玉垣良三・植松恒夫]

強い相互作用

強い相互作用のなかで自然界の形成に重要な役割を果たすのは、原子核の結合を与える核力である。強い相互作用の到達距離は短く、π(パイ)中間子のコンプトン波長に近い1フェムトメートル(1000兆分の1メートル)程度である。結合定数(無次元化された値)は粒子の組合せで若干変動するが、微細構造定数の約100倍、すなわち1程度である。一般に強い相互作用は、バリオン(核子と同族の重い粒子の総称)と媒介粒子の中間子の場の間の湯川型結合を基本形として表される。ハドロン(強い相互作用をする素粒子)がクォークからなり、「色」の自由度(スピンや荷電など従来考えられてきたものとは別の内部自由度で、象徴的な意味で「色」という)について「無色」の状態であり、この「色」の自由度が強い相互作用の源泉である。

[玉垣良三・植松恒夫]

弱い相互作用

弱い相互作用は、原子核のβ(ベータ)崩壊におけるようにレプトン(電子、μ(ミュー)粒子、ニュートリノなどの総称。軽粒子ともいう)が関与する遷移過程、およびレプトンが関与しない素粒子の遅い崩壊過程を引き起こす。相互作用の到達距離は100分の1フェムトメートル以下と極端に小さく、結合定数は10万分の1程度と小さい。弱い相互作用は、レプトン部分とハドロン部分からなる四次元の流れ(カレント)の積の形式(フェルミ型とよぶ)にまとめられ、結合定数は関与する粒子の組合せによらない普遍性をもっている。ハドロンがクォークからできているので、このように表された相互作用のハドロン部分はクォークの場で記述されるべきもので、弱い相互作用による素粒子の相互転化は、クォークとレプトンを基にして記述されることになる。

[玉垣良三・植松恒夫]

重力相互作用

重力相互作用は、質量が小さい素粒子間ではきわめて小さく、たとえば互いに1フェムトメートル離れた二つの陽子間の重力ポテンシャルは核力に比して10-38倍程度小さく、これが結合定数の相対比とみなせる。しかし、巨視的スケールでは、すべての粒子からの寄与が加算的となるので、大きい効果をもたらす。重力の理論は、時間・空間が単なる「入れ物」ではなく物質の存在とかかわる力学的内容をもつとの考えに基づくアインシュタインの一般相対性理論に基礎を置いている。これによれば、計量テンソルが定数でないことが重力相互作用の存在を意味している。

[玉垣良三・植松恒夫]

相互作用の統一

素粒子物理学の進展によって、物質の基本構成要素がクォークとレプトンであるとの認識が確立するとともに、これらの基本相互作用の統一的記述の可能性が開けてきた。まず、1967年に提唱された弱・電磁統一理論のワインバーグ‐サラム模型がその端緒となった。ゲージ場として三つ組(W+、W-、W0)ともう一つのB0が基本的な場として導入される。W±ボソンは荷電を伴う弱い相互作用を媒介する。W0とB0の重ね合せで光子とZ0ボソンが生じて、前者は電磁相互作用を、後者は中性カレントによる弱い相互作用を媒介する。ゲージ場は一般に質量ゼロのベクトル粒子に対応するが、ヒッグス機構(対称性の自発的破れに起因しゲージボソンが質量をもつこと)によって、W±やZ0が大きい質量(陽子の約90倍)をもつため、低いエネルギーでの弱い相互作用は電磁相互作用と見かけは極端に異なってくる。1973年に中性カレント反応が、1983年にはW±とZ0が観測されて、弱・電磁統一理論は実験的に確認された。1970年代に入って、強い相互作用は、「色」の自由度を媒介するグルーオン場(3色をもつクォークに対応して8種類のベクトル場)がゲージ場となり、クォークとグルーオンの量子「色」力学によって記述される、との見通しがえられるようになった。そこで強い相互作用と弱・電磁相互作用を、非可換ゲージ理論という共通の枠組で統一的に記述する研究が進展した。エネルギーが1015GeV(陽子静止エネルギーの約1000兆倍)程度に上ると、それまで分化していた相互作用が共通の強さになる。大統一理論とよばれるこの枠組は、バリオン数を保存しない相互作用を含み、陽子も不安定(ただし1031年ほどと長寿命)であることを予言する。1980年ころより陽子崩壊の実験的研究が行われ、1033年以上の寿命と考えられているが、2013年時点でまだ陽子崩壊は観測されていない。またこの理論は、宇宙における物質の起源(粒子―反粒子非対称)を理解する可能性も与える。さらに重力理論もゲージ理論として定式化しうるので、将来には統一した視点と方法によって四つの基本相互作用を記述できる期待がもたれ、その理論構築の試みが進められている。

[玉垣良三・植松恒夫]

『武田暁著『基礎物理学選書 素粒子』(1986・裳華房)』▽『牧二郎・林浩一著『素粒子物理』(1995・丸善)』▽『パリティ編集委員会・大槻義彦編、益川敏英著『いま、もう一つの素粒子論入門』(1998・丸善)』▽『村山斉著『宇宙は何でできているのか――素粒子物理学で解く宇宙の謎』(幻冬舎新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「相互作用」の意味・わかりやすい解説

相互作用 (そうごさよう)

interaction

物理学の概念。二つまたはそれ以上の物質が互いに力を及ぼしあうこと。物質の基本的な相互作用としては,重力相互作用(重力),電磁相互作用(電磁力),弱い相互作用(弱い力)および強い相互作用(強い力)の4種類があることが知られている。相互作用をその強さの順に並べると,強い相互作用,電磁相互作用,弱い相互作用,重力相互作用となる。これらのいずれの相互作用もゲージ粒子と呼ばれるスピン1(重力相互作用の場合はスピン2)の粒子によって媒介されると考えられている。それぞれのゲージ粒子は,重力の場合はグラビトン(重力子),電磁力はフォトン(光子),弱い力はZ粒子(Zボソン)およびW粒子(Wボソン),強い力はグルオンであるが,このうちグラビトンについてはまだ粒子として発見されているわけではなく,またグルオンは理論的にふつうの状態では独立した粒子として観測されることはないと予想される。さらに上記の4相互作用のほかにヒッグス粒子と呼ばれるスピン0の基本粒子によって媒介される相互作用が存在する可能性があり,ゲージ粒子も上記の4種類のほかにいくつか存在する可能性もある。

重力相互作用

質量をもつ粒子間に働く引力の相互作用で,もっとも特徴的なことはそのマクロ性である。素粒子どうしの間の力としては10⁻33cm以下の距離でしか問題にならないほど弱い力ではあるが,天体どうしの間の力のようにきわめて多数の粒子の集合体の間の力としてはもっとも重要になりうる。ふつうこの力はアインシュタイン方程式で完全に記述されると考えられるが,近似的にはニュートンの逆2乗則で支配される。量子効果が重要になるような(例えば宇宙初期)状況でアインシュタイン方程式がそのまま成り立つかどうかは必ずしも明らかではない。アインシュタイン方程式によって記述される重力の重要な性質の一つは,それが空間の構造と密接に関連している点である。例えば,われわれの宇宙の物質密度が与えられればそれによって空間の構造が一意的に定められる。また,いわゆるブラックホールと呼ばれるような〈事象の地平面event horizon〉をもつ解が存在するのもニュートンの重力理論にはない特質である。

→相対性理論

電磁相互作用

電荷をもつ粒子間に働く相互作用。電磁力はその量子効果まで含めて四つの力のうちでもっともよく理解されている力である。原子や分子の構造から始まって数々の興味ある物質の性質(半導体,超伝導体,強磁性体など)の解明に至るまで,電磁相互作用が基本的な役割を果たしている。電磁力がその量子論まで含めてマクスウェルの方程式で記述されることは非常によい精度で検証されている。マクスウェル方程式を基本的に変える存在として考えられるものに磁気単極子magnetic monopoleがある。1930年代にP.A.M.ディラックが存在の可能性を指摘して以来,いろいろな形で探索が続けられ,いまだに明確な証拠は存在しないが,とくに後述の大統一理論に関連してきわめて重要な意味をもっている。電磁相互作用の重要な性質の一つに電荷のユニバーサリティがあげられる。つまり,どの基本的粒子も電子の電荷の±1倍,または0の電荷をもつという事実である。素粒子よりさらに基本的な粒子であるクォークは±1/3,または±2/3の電荷をもつが,いずれにせよかってな値はとっていない。このことは電磁相互作用が他の相互作用と統一されるであろうことを示唆し,数学的にはアーベル群によるゲージ理論から非アーベル群への拡張を意味する。このことは大統一理論を待って初めて成し遂げられうると思われる。電磁相互作用は重力と同様にいわゆる長距離力である。つまりフォトンの質量はきわめてよい精度で0であり,電磁的ゲージ不変性の破れは観測されていない。

弱い相互作用

放射性物質の崩壊を引き起こすような相互作用であり,基本的な粒子のレベルでいえばフレーバーを変化させる相互作用である。この相互作用はゲージ粒子が有限の質量(100GeV程度)を有するいわゆる短距離力である。20世紀初頭から自発的放射性物質の崩壊のうちβ崩壊を引き起こす力として知られていたが,1950年代以降弱い相互作用の性質はよく研究されてきた。その結果,例えば弱い相互作用は空間の反転や時間の反転に関して対称でないこと,電磁相互作用と同じようなユニバーサリティがあることなどが判明した。この事実は弱い相互作用がある意味で電磁相互作用と似たものであることを示唆してはいたが,対称性の自発的破れに関する理解が深まり,ベクトル粒子に関するいわゆるヒッグス機構(自発的対称性の破れを引き起こす機構)の存在が明らかになって,初めて電磁力と弱い力の統一理論ができた。

強い相互作用

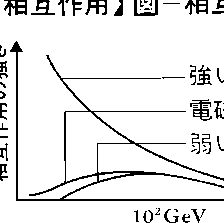

ハドロンどうしの反応を引き起こす相互作用。クォークのレベルでいえばクォーク間のカラーの交換を行う。強い相互作用に関してはかなり長期にわたってその解明には混乱があった。一時はほとんど従来の場の理論的な考え方が無力ではないかと思われたが,結局はこの相互作用も他の相互作用と同じようにゲージ粒子の媒介するものであるということになった。電磁相互作用と異なる点は,ゲージ群が非アーベル群であるため,カラーチャージをもつ粒子間の相互作用が,ある場合には長距離においてきわめて強く,あたかも切れないひもで結ばれた二つの物体のようになっていることである。このため,例えばクォークは全体のカラーチャージが0になるように組み合わされて存在しうるが,決して単独で存在することはない。長距離で強い力はある条件のもとでは短距離では弱いというのがくりこみ群の示すところであり,強い力はそのような条件を満たしていると考えられる。距離が10⁻29cmくらいのところで電磁相互作用とだいたい同じくらいの強さになるために,そのような短距離,いいかえれば1015GeV程度の高エネルギーでは,強い力,弱い力,電磁力の三つの力が統一される可能性がある(図)。この理論を大統一理論と称して盛んに研究されている。重要な結果の一つは,このような短距離ではバリオン数が保存しなくなるということである。そのため陽子が不安定になり有限の寿命をもつようになる。また,重い(1016GeV)磁気単極子の存在も予言され,宇宙開闢(かいびやく)のころにできて現在まで生き残っている可能性が探索されている。重力を含む四つの力全体を統一的に理解しようという試みはすでに始まっているが,まだ確定した解答は得られていない。今世紀最後の最重要課題である。

→ゲージ理論

執筆者:菅原 寛孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「相互作用」の意味・わかりやすい解説

相互作用(物理)【そうごさよう】

→関連項目ウィークボソン|核力|グラショー|ゲージ理論|サラム|CP対称性|素粒子|素粒子物理学|Wボソン|力(物理)|超弦理論|超対称性|電弱統一理論|統一場理論|ヒッグス粒子|β崩壊|ヤン|量子色力学|レプトン|ワインバーグ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相互作用」の意味・わかりやすい解説

相互作用

そうごさよう

(2) interaction 二つの物理系が互いに及ぼし合う力や効果。物理系 Aがほかの系 Bから効果を受ければ,逆に Aは Bへ効果を及ぼす。前者を作用というときに後者を反作用という。

(3) coaction 生物間の各種の作用の及ぼし合いをまとめていう。アメリカ合衆国の植物生態学者フレデリック・E.クレメンツの造語(1916)。共働という訳語もあてられるが,協力的関係のみをさすのではなく,寄生,競争,捕食なども相互作用の一型である。作用を働きかける側を能動者 coactor,作用を受ける側を受動者 coacteeという。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「相互作用」の解説

相互作用

世界大百科事典(旧版)内の相互作用の言及

【作用】より

…一般に二つの物体の間に力が働いているとき,その力によって一方が他方に及ぼす影響,またはそれによって生ずる変動のことを作用という。広義には物体に限らず物質や波動の構成成分間,また物理現象のみならず化学反応現象に関しても,さらには心理現象や社会現象においても相互の間に働く力の結果という意味で作用という言葉が用いられる。物理現象としての作用が定量化されるためには,例えば物体間の距離の関数として力が具体的に表され,その力によって動かされる物体の運動法則(運動方程式)の中においてそれが定量的に示されることが必要となる。…

【記憶】より

…ひとつは,問題解決や計算といった複合的な認知活動におけるメタ記憶の働きを明らかにしようとする研究である。こうした研究においては,メタ記憶がさまざまな認知機能との相互作用の中で複雑な処理に関わっていることが明らかにされつつある。もうひとつは,記憶の発達におけるメタ記憶の研究である。…

【作用】より

…物理現象としての作用が定量化されるためには,例えば物体間の距離の関数として力が具体的に表され,その力によって動かされる物体の運動法則(運動方程式)の中においてそれが定量的に示されることが必要となる。その場合,一方から他方への作用は同時にその逆の作用も生ずるという理由から,しばしば相互作用という言葉で表されることが多い。解析力学や量子力学において相互作用は,関与する部分力学系の双方の変数を含むハミルトン関数として表現され,その強さを示す定数は相互作用定数と呼ばれる。…

【力】より

…近接作用,すなわち場の考えでは,例えば電荷が運動すれば磁場をつくり,また逆に電磁場から力を受ける。このことを電荷と場の間に相互作用があると表現する。このような立場では力はエネルギーの表式中に電荷と場の相互作用のエネルギーの形で入ってくることになる。…

【認知工学】より

… 〈使いやすさ〉はモノ自体が持つ物理的属性ではない。使いやすい,あるいは使いにくいという評価は人の頭の中,すなわち人という認知システムの中で生ずるものであり,モノと人との相互作用の中で発生する,いわば人というフィルターを介してモノを見た属性である。ドナルド・ノーマンDonald A.Norman(1935- )は,〈情報の表示・操作・保存を目的とした人工物〉を認知的人工物cognitive artifactsと定義したが,この視点から,一見すると情報とは無縁に思われるようなモノ(たとえば戸棚の扉)であっても,たとえばメモを貼るという使い方によって〈情報表示〉の道具すなわち認知的人工物にもなること,また人が使うというその時点において〈どのように使うか〉という情報(扉のどちら側にどの向きに力を加えるか)の表示が必要であることを明らかにした。…

※「相互作用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...