関連語

精選版 日本国語大辞典 「甲掛け」の意味・読み・例文・類語

こう‐かけカフ‥【甲掛・甲懸】

改訂新版 世界大百科事典 「甲掛け」の意味・わかりやすい解説

甲掛け (こうがけ)

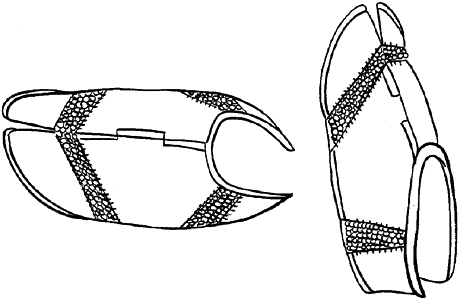

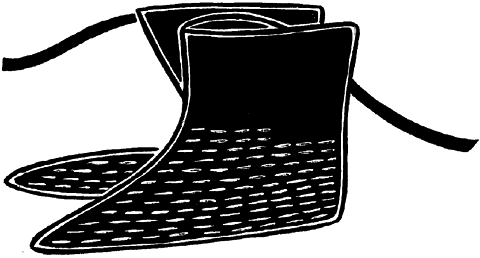

手の甲にかける手甲に対して,足の甲にかける布製品で,足袋の底をとった形のもの。古くは旅や労働の際,足の甲を保護し,あるいは防寒のために用いた。近年まで富山,長野,秋田など寒冷地,あるいは農山村地帯の農民に用いられていた。秋田県では1955年ころまで,〈三角わらじかけ〉とよぶ甲掛けがあり,三角の先についている糸紐を足の第2指にかけ,上部につけた紐で足首を2巻きして結んだ。また〈あくとかけ〉(〈こはばき〉とも)とよぶかかとを保護する布製品は,足の甲も十分におおうようになっており,一種の甲掛けといえる。材料は紺木綿,黒木綿が多く,裏つきで,布の補強と甲の保温のため山形に刺子をほどこしたものが多い。

執筆者:日浅 治枝子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

甲掛①〈守貞漫稿〉" />

甲掛①〈守貞漫稿〉" />