精選版 日本国語大辞典 「滑稽本」の意味・読み・例文・類語

こっけい‐ぼん【滑稽本】

- 〘 名詞 〙

- ① 滑稽な内容を持った本。滑稽小説などが書かれている書物。

- [初出の実例]「英語の滑稽本(コッケイボン)を出して津田に渡した」(出典:明暗(1916)〈夏目漱石〉一〇四)

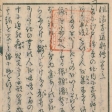

- ② 江戸後期に盛行した小説の一つ。滑稽味を主眼とし、題材を日常一般の庶民生活に求めたもの。十返舎一九の「東海道中膝栗毛」や、式亭三馬の「浮世風呂」「浮世床」などが代表作。

滑稽本の語誌

( 1 )②について、文学史的には、宝暦(一七五一‐六四)ごろに江戸で発生した談義本を源流とする社会風刺や教訓を含んだ滑稽な作品、及び天明七年(一七八七)の洒落本「田舎芝居」を先駆として享和二年(一八〇二)の「東海道中膝栗毛」あたりから見られるようになるユーモアを主体とする滑稽味をもつ中本型挿画入りの作品類をいう。

( 2 )天明三年(一七八三)の「洒落本・三教色‐後座」に「青楼(せいろう)で小言をいふのはもろもろの滑稽本(しゃれほん)にも無ひてんだ」などとあるのを見ると、現在の文学史的な定義は別として、当時の意識としては、「洒落本」とはっきり区別していないようである。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「滑稽本」の意味・わかりやすい解説

滑稽本

こっけいぼん

滑稽を目的とした戯作(げさく)類で、後期江戸小説の一分野。当時は、小本(こほん)(現在の文庫本に近い型)とよばれた書型の洒落本(しゃれぼん)に対して、中本(ちゅうほん)(現在の新書判に近い型)とよばれたが、明治中期以後、近世文学が学問の対象となってから、内容によって、この名称に統一された。源流は、1760年代(宝暦年間)に江戸で流行した談義本(だんぎぼん)類で、これらは、庶民教化を目的として、仏家の説法談義の調子で、平易、滑稽に教訓するという手法をとった。代表作の静観房好阿(じょうかんぼうこうあ)作『当世下手談義(いまようへただんぎ)』(1752、53)は、古人の霊や今人の逸話に託して、滑稽な表現で退廃爛熟(らんじゅく)した江戸文化を批判した教訓書である。そして伊藤単朴(たんぼく)作『教訓雑長持(ぞうながもち)』(1752)をはじめとする多くの類作が生まれたが、この系列のなかでは、風来山人(ふうらいさんじん)こと平賀源内の『根南志具佐(ねなしぐさ)』(1763)や『風流志道軒伝(しどうけんでん)』(1763)が、個人的憤懣(ふんまん)を基調とし、教訓よりも風刺的内容に発展して異彩を放った。しかし、当時の江戸では、洒落本、黄表紙、狂文など、滑稽をもっぱらとする作品が全盛を極めていたので、談義本は短命で終わらざるをえなかった。

1790年(寛政2)松平定信(さだのぶ)の風紀粛正令によって、洒落本、黄表紙などの笑いの文学が壊滅したのち、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の『東海道中膝栗毛(ひざくりげ)』(初編、1802)を先頭にして、市井(しせい)の滑稽な様相を描く中本時代が始まり、庶民生活のおかしみを綿密に描写する式亭三馬(しきていさんば)の『浮世風呂(ぶろ)』(初編、1808)、『浮世床』(初編、1811)、茶番に明け暮れる庶民の遊興生活を描く滝亭鯉丈(りゅうていりじょう)の『花暦八笑人(はなごよみはっしょうじん)』(初編、1820)、『滑稽和合人(わごうじん)』(初編、1823)も刊行されて全盛期を迎え、梅亭金鵞(ばいていきんが)の『七偏人(しちへんじん)』(初編、1857)や仮名垣魯文(かながきろぶん)の『滑稽冨士詣(ふじもうで)』(初編、1860)などの模倣的作品も出た。明治に入り、魯文の『西洋道中膝栗毛』や『安愚楽鍋(あぐらなべ)』なども刊行されたが、1872年(明治5)、政府の「三条の教則」の宣伝文学『蛸(たこ)之入道魚説教』(魯文)が最後の中本となった。

[興津 要]

『暉峻康隆・郡司正勝著『日本の文学5 江戸市民文学の開花』(1967・至文堂)』▽『中野三敏著『戯作研究』(1981・中央公論社)』▽『興津要著『転換期の文学――江戸から明治へ』(1960・早稲田大学出版部)』

百科事典マイペディア 「滑稽本」の意味・わかりやすい解説

滑稽本【こっけいぼん】

→関連項目江戸文学|戯作|滑稽和合人|式亭三馬|七偏人|中本|当世書生気質|人情本|梅亭金鵞|文化文政時代

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「滑稽本」の意味・わかりやすい解説

滑稽本 (こっけいぼん)

江戸後期の小説形態の一種。〈滑稽本〉とは明治以後の文学史用語で,江戸時代は人情本とともにその書型から〈中本(ちゆうほん)〉と呼ばれた。十返舎一九作《東海道中膝栗毛》(初編1802)以後明治初年までの滑稽諧謔を旨とする作品を指すが,文学史上は,中本の源流とみなしうる宝暦・明和(1751-72)のころの,笑いを内包する教訓的作品をもふくめている。

文学史上,滑稽本の最初は1752年(宝暦2)刊の静観房好阿(じようかんぼうこうあ)作《当世下手談義(いまようへただんぎ)》とされ,当時の町の生活,風俗を批判,教訓するものであるが,説経僧の語り口を採用しておのずと笑いをかもし出す。以後この種の作品が続いて出るが,封建社会の矛盾を暴露した風来山人作の《風流志道軒伝》(1763)以後は,洒落本や黄表紙に押されていく。だが,91年(寛政3)の洒落本弾圧もあって,滑稽本は文化・文政(1804-30)のころ全盛期を迎え,《東海道中膝栗毛》の十返舎一九,《浮世風呂》の式亭三馬,《花暦八笑人》の滝亭鯉丈(りゆうていりじよう)らが活躍する。道中記の形式で主人公の滑稽な行動を描く《膝栗毛》,舞台を固定し,雑多な登場人物の行動を克明に描く《浮世風呂》,両者を折衷した形の《八笑人》と,3人の作風はそれぞれ特徴をもつが,後続の作者,《七偏人(しちへんじん)》の梅亭金鵞(ばいていきんが),《西洋道中膝栗毛》(初編1870),《安愚楽鍋(あぐらなべ)》(初編1871)の仮名垣魯文(かながきろぶん)などは3人の亜流で,新しい発展は見られない。

執筆者:神保 五弥

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「滑稽本」の意味・わかりやすい解説

滑稽本

こっけいぼん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「滑稽本」の解説

滑稽本

こっけいぼん

近世小説の一様式。中本型の対話体の文章主体で,滑稽な内容をもつもの。1802年(享和2)刊行の十返舎一九の「浮世道中膝栗毛」(のち「東海道中膝栗毛」と改題)は好評で,22年(文政5)まで続編が書き継がれた。この作品の成功は同様の様式による多くの追随作を生み,ジャンルとして定着。他の代表的作者に「浮世風呂」の式亭三馬,「八笑人」の滝亭鯉丈(りゅうていりじょう)などがいる。広義には,滑稽を旨とする近世後半期の散文作品,また見立て絵本をも包括し,宝暦・明和期頃流行した談義本も前期滑稽本として加えることもある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「滑稽本」の解説

滑稽本

こっけいぼん

中本 (ちゆうほん) ともいう。化政期(1804〜30)が最盛。洒落本弾圧以後派生し,滑稽を要素とした会話中心の江戸の大衆小説。庶民の日常生活・風俗を描き,十返舎一九 (じつぺんしやいつく) の『東海道中膝栗毛』,式亭三馬の『浮世風呂』『浮世床』が著名。江戸末期には低俗に堕し,衰退した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の滑稽本の言及

※「滑稽本」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...