内科学 第10版 「線維筋痛症」の解説

線維筋痛症(リウマチ性疾患)

線維筋痛症は全身の靱帯,腱などの結合組織(fibro)や筋肉(my)の痛み(algia)を特徴とする疾患である.本症は欧米の成書では以前よりnon-articular rheumatism(非関節性リウマチ),soft tissue rheumatism(軟部組織リウマチ),muscular rheumatism(筋肉リウマチ),fibrositis (結合織炎),primary fibromyalgia syndrome (原発性結合筋痛症候群)などと記載されてきたように歴史的にもよく認知されてきた病態である.痛みの部位や特性よりリウマチ領域の疾患として扱われ,慢性疼痛,機能性疼痛のモデルとして多くの研究がなされてきた.FMは決してまれな疾患ではないにもかかわらず,わが国ではいまだ疾患概念や診断,治療について十分なコンセンサスが得られておらず医学事典や内科学書にさえ満足すべき記載がみられないのが現状である.

原因・病因

FMの原因・病因の詳細は原因不明とされることが多い.しかし,正しい理解のためには,FMの痛みは急性疼痛ではなく慢性疼痛であるとの認識と,器質的な変化は伴わない機能性疼痛という視点が必要である.FMには原発性(あるいは一次性)と他のリウマチ性疾患,軸性骨格系疾患と合併して生じる続発性(あるいは二次性)があり,日本人ではその比は2.8:1と報告されている.

疫学

患者の約85~90%は女性ですべての年代にみられるが,特に40歳から50歳前後の中年期から更年期にかけて多く発症する.米国での潜在患者数は300万~500万人といわれリウマチ専門外来患者の15%はFMといわれる.わが国における2003年の厚労省研究班による疫学調査では約200万人の潜在患者がいるとされるが,実際に医療機関を受診するのはこのうち10~15%前後であり,社会の認知が進めばさらに増加する可能性がある.

病態生理

FMの発症に先行して何らかの疾患,手術,外傷,出産,スポーツなどの肉体的負荷にかかわるエピソードが多いことより,過激な労作やそれに続く嫌気的代謝,交感神経緊張などで生じる筋肉内の血管運動障害や血管の攣縮,末梢の微小循環や代謝の後遺障害,内分泌的な内的環境の変化などが疑われている.なぜ痛みが5~10年と長期化するか詳細は不明であるが,痛みに対する中枢性感作,慢性的な心身のストレス状態などが痛みの悪循環を生んでいると考えられる.

臨床症状

1)自覚症状:

全身の痛みは多彩で灼熱痛,電撃痛,骨が裂けるような痛みなどと表現される.病態は複雑でとらえどころのない訴えにみえるがFMの疾患概念を理解しておくことで病状把握が可能である.二次性FMの場合,基礎疾患の病勢で説明できない痛みや多彩な自覚症状がある.症状はしばしば天候・環境変化・精神的あるいは肉体的ストレスにより大きく影響を受け, 抑うつ・不安・情緒の変動などの精神症状をよく伴う.

2)他覚症状:

診察所見として関節周囲組織,筋肉,腱,靱帯の付着部位などにびまん性の疼痛と明瞭な圧痛点が一定の部位に認められる.圧迫すると飛び上るほどの痛み(jumping pain)や軽く触れるだけで激しく痛むアロディニア(allodynia)症状もある.血圧計のマンシェットを巻くだけで手の痛みが増強されることもあるように圧迫や虚血で痛みが誘発される.四肢や体幹の強い筋緊張や筋痙攣,冷えなどを客観的に認めることも多い.痛みのために運動量や活動性の低下がみられ,痛み部位への貼付薬やサポーターの使用,杖や車椅子などの補助具の使用もみられる.一次性FMの場合,痛みの強さとは裏腹に関節の発赤,腫脹,発熱,拘縮,変形などが認められない.たとえば消化器症状について胃内視鏡で器質的異常が認められないなど,多彩な各臓器の自覚症状を裏づける客観的所見が得られないことも多い.

診断

診断のためには診断基準を踏まえ,きめ細かい問診と実際に身体に触れる診察が重要である.臨床検査では特異的な所見はないが,他疾患や合併症との鑑別が重要である.

1)診断基準:

1990年にアメリカリウマチ学会(ACR)がFMの分類基準(classification criteria)を提唱した.この基準では3カ月以上続く全身の疼痛と左右対称性の18(両側性の僧帽筋,胸鎖乳突筋,大胸筋,大臀筋,大転子領域,膝内側など)の圧痛点を提唱しており(Wolfeら, 1990),このうち11カ所以上に圧痛を認めれば90%以上の感受性と特異性があるとしている(表10-16-1).

2010年5月,20年ぶりに改訂された新しいACR予備診断基準(preliminary diagnostic criteria)では,広範囲の疼痛指標(全身19カ所の痛みの部位を評価するwidespread pain index (WPI)と症状の重症度(倦怠,睡眠,認知機能,全身の身体症状などのsymptom severity(SS)をスコア化して,一定以上の基準を満たす状態が3カ月以上持続すれば診断可能とした(表10-16-2)(Wolfe ら, 2010).新基準の特徴は旧基準にあった圧痛点の存在を求めず,患者の自覚的疼痛や心身の症状を重要視して取り入れたことである.臨床実地ではこの2つの基準を考慮に入れて診断するのが実際的である.

2)臨床検査・画像所見:

一次性FMでは臨床検査では赤沈やCRPなどの炎症所見は認めず,抗核抗体,リウマチ因子,各膠原病の特異的自己抗体も病的な上昇をきたすことはない.X線やMRI,超音波などの画像検査でも骨,関節の炎症や破壊像などの明確な所見が得られない.疼痛部の筋肉や関節の生検でも異常所見はなく原因不明とされることが多い.

鑑別診断

関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,リウマチ性多発性筋炎,Sjögren症候群,仙腸関節炎などのリウマチ性疾患,それに変形性関節症,軸性骨格性疾患,脊柱管狭窄症,腰痛症,椎間板ヘルニアなどの整形外科的疾患を鑑別する必要がある.一次性FMでは血液検査,画像検査,組織生検などで鑑別は比較的容易であるが,二次性の場合は上述した基礎疾患の病勢を観察しながら症状を鑑別する.

合併症

合併しやすい症状は倦怠感,頭痛,めまい,耳鳴,顎関節痛,胸痛,機能性ディスペプシア様症状,過敏性胃腸症状,腓骨筋痙攣(こむらがえり),月経困難症など多彩である.いわゆる機能的身体症候群(functional somatic syndrome)とされる各疾患との相互の合併率は高い(表10-16-3).ときに強い不安や緊張,不眠,抑うつ気分などの精神症状も訴え,大うつ病や不安障害が合併することもある.

経過・予後

患者の症状は数年にもわたり消長を繰り返し経過も天候,環境の変化,心理社会的要因によって影響を受けることが多いことより心因性リウマチ(psychogenic rheumatism)との別名もある.基本的には長期化しても拘縮,変形などの器質的変化をきたすことはないが,無用な行動制限や安静により二次的な筋の廃用性萎縮,関節の拘縮,心肺機能の低下などをきたすこともあるので注意が必要である.

治療

病態が複雑で多因子的であるがゆえに多くの治療法が提案されているがエビデンスが不十分で大規模な比較対照試験(RCT)が必要とされているものも多い(表10-16-4).

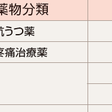

1)薬物療法(表10-16-5):

わが国では保険病名や適応となる薬剤が1つもない状況にあって,厚生労働省研究班と日本線維筋痛症学会が合同で疾患概念の普及と浸透を期して線維筋痛症診療ガイドライン2011を刊行した.2012年6月になり,プレガバリンがわが国初のFM治療薬として認められ,FMの病名がようやく認知されるようになった.いまだ多くの薬剤選択は保険適応外での処方になるが,FMは慢性疼痛症や神経障害性疼痛,筋痙攣,交感神経緊張,うつ病などの特性や類似性もそなえていることを考慮して投与する.通常のNSAIDsなどの鎮痛薬はFM発症の初期,軽症のうちは有効であるが,中等症以上の慢性化したFMには無効なことも多い.ステロイドも無効なことが多くFMの病態に即した治療薬の選択が必要である.

a)抗うつ薬:抗うつ効果とは独立した下行性疼痛抑制系の賦活作用が鎮痛効果を発揮するとされ,うつ病に対する数分の1程度の投与量でも効果が期待できる.従来から3環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど)が慢性疼痛治療薬として使われてきたが,近年,選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI),ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動薬(NaSSA)が臨床に導入されるようになった.

b)抗痙攣薬:従来からクロナゼパムやガバペンチンなどが使われてきたが,最近わが国でもFM治療薬として認可されたプレガバリンは電位依存性Ca2+チャネルのα2δサブユニットに結合することにより,活性化された疼痛伝達経路での神経伝達を抑制して鎮痛効果を発揮する.これらの抗痙攣薬は末梢の筋緊張や血流障害も改善する作用があるが,不安障害の恐怖回路を抑制することで精神症状にも有効である.

c)オピオイド:トラマドールはオピオイド骨格とモノアミン骨格を有しμ受容体と下行性疼痛抑制系双方に作用することで鎮痛効果を発揮し,FMに対しても高いエビデンスレベルと推奨度を有する(わが国では癌性疼痛や手術後疼痛に適応あり).近年,トラマドールとアセトアミノフェンの合剤が上市されており,非癌性の慢性疼痛,抜歯後の疼痛の治療に使われるようになった.麻薬扱いでなく安価なので使用しやすい薬剤である.疼痛専門医の間では強オピオイドであるフェンタニル,NMDA受容体に作用するケタミンの有効性も評価している.

d)ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出成分:わが国で開発されたユニークな薬剤であるワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出成分(ノイロトロピン)の内服,静注または点滴静注,トリガーポイントへの局注が有効なことがある.エビデンスレベルの検証はなされていないが下行性疼痛抑制系の賦活効果が考えられている.

e)抗不安薬:ベンゾジアゼピン系(BZP)の抗不安薬は抗不安作用,筋弛緩作用,鎮静作用などにより日常生活上の緊張,焦躁,興奮性などを改善する.疼痛そのものに対するエビデンスレベルは低く長期投与時の依存性や高齢者の転倒の問題もあり,補助的な薬剤として使用する.

f)漢方薬:FM症状は月経周期に伴って痛みや不定愁訴が変動することも多く,桂枝茯苓丸や加味逍遙散,温経湯,芍薬甘草湯などが有効なこともある.筋痛や筋緊張,血流障害には疎経活血湯,牛車腎気丸,桂枝加朮附湯,附子末などを,精神興奮が問題になるときは抑肝散や加味帰脾湯などを併用する.抗うつ薬や抗痙攣薬などと併用して相補的な効果を期待する.

2)非薬物療法:

長期にわたる治療を支える心身両面からの支持的対応が重要である.どのような薬物療法でも効果には限界があり生活指導,運動療法,リラクセーション,専門的心理療法の併用が必須である.

a)患者教育:FMは基本的には機能的疾患であり器質的な後遺障害を残すことがないことを理解させ,特に破局的思考を有する患者には決して絶望的な痛みでないことを説明する.二次的な筋萎縮,関節拘縮を生じないように肉体的活動,機能訓練などを続けながら,根気よく治療を継続するプロセスを説明する.

b)運動療法:穏やかな動きで負荷の少ない水中運動(aqua-exercise)や太極拳などの有酸素運動(最大心拍数の65~70%程度を維持する中等度の運動)は薬物療法に劣らぬ高い有効性が証明されている.

c)理学的治療法:温熱療法,牽引療法,マッサージなどの理学的治療法はFMに有効であるとの論文は多いが,エビデンスは不十分である. d)心理・精神療法:ストレス緩和のための生活指導や心理療法が必須で,特に認知行動療法(cognitive-behavioral therapy:CBT)の有効性が高い.FM患者はしばしば強い強迫性や完全性,攻撃性,執着性を有し肉体的な過剰負荷に陥りがちなので思い込み・独善性からの脱却,過剰適応的な行動変容を図ることが重要である.[村上正人]

■文献

日本線維筋痛症学会:線維筋痛症診療ガイドライン2011,日本医事新報社,東京,2011.

Wolfe F, Smythe HA, et al: The American College of Rheumatology 1990, Criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis Rheum, 33(2): 160-172, 1990.

Wolfe F, Clauw DJ, et al: The American College of Rheumatology Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and Measurement of Symptom Severity. Arthritis Care & Research, 62: 600-610, 2010.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「線維筋痛症」の意味・わかりやすい解説

線維筋痛症

せんいきんつうしょう

全身に及ぶ激しい疼痛(とうつう)が慢性的に繰り返され、重度の疲労感や倦怠(けんたい)感のほかに多様な症状を伴い、不眠など日常生活に支障をきたす疾患。病名は筋肉の痛み(筋痛)に由来するがその原因はいまだ不明で、筋線維の損傷のほか中枢神経系の異常が疑われており、ほかにストレスも誘因と考えられている。遺伝的素因も疑われ、リウマチなどの自己免疫疾患を伴うこともあるが致死的な疾患ではない。中高年のとくに女性に多く発症し、日本にはおよそ200万人の患者がいると推定されている。男女比は1:7~1:8ともされるが、日本においては男性の比率がこれよりやや高い。症状が類似する場合は自律神経失調症や不定愁訴、あるいは慢性疲労症候群などと診断されるケースもある。検査によっても組織の炎症など明確な所見が得られないため痛みの程度が理解されず、怠け病と誤解されてしまうこともある。痛みの程度はさまざまだが重度の痛みを伴うことが多い。痛みは全身あるいは特定部位におこり、その日の天候などの条件によって部位や程度が変化することもある。アメリカリウマチ学会の基準では、全身18の圧痛点を圧迫した場合に11か所以上で痛みを伴い、痛みが3か月以上続く場合に線維筋痛症と診断される。

重度の痛みのために不眠に陥ることが多く、ごくわずかな接触や環境の変化で激しい痛みを伴うようになり、各部のしびれも伴って自力で日常生活を営むことが困難となることもある。随伴する症状も多様で、全身のこわばり、関節痛や腫脹(しゅちょう)、疲労感や倦怠感および脱力感、抑うつ気分、自律神経失調症状、頭痛、下痢や過敏性腸炎、微熱、冷感や灼熱(しゃくねつ)感、ドライアイ、筋力低下、月経異常、むずむず脚(あし)症候群、判断力低下、記憶障害などを伴う。起立困難や歩行困難をきたすケースもある。特定疾患には指定されていないが、厚生労働省の研究班によって病因究明がすすめられている。治療としては、2011年(平成23)になって日本で初の線維筋痛症薬として、疼痛緩和に有効とされるプレガバリン(商品名リリカ)、ガバペンチン(商品名ガバペン)が保険適応を受けた。そのほか、症状にあわせて、睡眠薬や膠原(こうげん)病薬、向精神薬、消化器病薬などが、適宜処方される。

[編集部]

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...