日本大百科全書(ニッポニカ) 「自然失業率仮説」の意味・わかりやすい解説

自然失業率仮説

しぜんしつぎょうりつかせつ

natural rate hypothesis

長期均衡における失業率はインフレ率によって影響されないという仮説。インフレ率を高めることによって長期的に失業率を引き下げることができるというケインズ派の単純なフィリップス曲線の仮説を批判するために、1968年にM・フリードマンによって提唱された(同種の仮説は同じころにE・S・フェルプスによっても提唱された)。

長期均衡とは、一定の実質賃金率のもとで労働の需要と供給が一致する(完全雇用)だけでなく、インフレ率についての予想と実際が一致している(完全予想)状態のことで、理論上の基礎概念である。完全雇用の場合でも、現行賃金率よりも高い賃金率の仕事を探して求職活動をする失業者や、新しい仕事につくために準備中の失業者がいるので、統計調査上の失業率は0%ではなく、あるプラスの値となる。インフレ率がどのような大きさであってもそれが完全に予想されている限り、企業も労働者もそのインフレの効果を完全に調整したうえで行動するので、長期均衡失業率の大きさがインフレ率の大きさによって影響されるはずはないというのが、この仮説の内容である。

フリードマンは、長期均衡失業率の値が労働市場の効率性、競争または独占の程度、各種職業につくことに対する障害または奨励などの実物的要因によって決定され、インフレ率のような貨幣的要因からは独立であることを明示するために、長期均衡失業率をとくに自然失業率とよんだのである。

自然失業率仮説によれば、実際のインフレ率 が予想インフレ率

が予想インフレ率 eよりも大きい場合には、貨幣錯覚の作用により長期均衡状態に比べて労働の需要も供給も増加するので、短期的な均衡雇用量が増加し、実際の失業率Uは自然失業率UNよりも小さくなる。αを正の係数として、この仮説は

eよりも大きい場合には、貨幣錯覚の作用により長期均衡状態に比べて労働の需要も供給も増加するので、短期的な均衡雇用量が増加し、実際の失業率Uは自然失業率UNよりも小さくなる。αを正の係数として、この仮説は

と表される。これをフィリップス曲線の式の形に変形すると

となる。ケインズ派の単純なフィリップス曲線の仮説は、物価安定と両立する失業率をUk、βを正の係数として

と表されるので、フリードマンは、ケインズ派の仮説は予想インフレ率 eの作用を見落としている点で誤っていると批判したのである。ケインズ派の右下がりのフィリップス曲線は予想インフレ率の値ごとに1本描かれ、それぞれ、当該予想インフレ率が変化しない短期間についてのみ妥当するにすぎない。

eの作用を見落としている点で誤っていると批判したのである。ケインズ派の右下がりのフィリップス曲線は予想インフレ率の値ごとに1本描かれ、それぞれ、当該予想インフレ率が変化しない短期間についてのみ妥当するにすぎない。

かりに経済が =

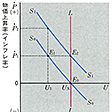

= e=0%のもとでの長期均衡点E0(U=UN)にあるとしよう。このときの短期フィリップス曲線をS0S0とする。いま、総需要拡大政策がとられてインフレ率が

e=0%のもとでの長期均衡点E0(U=UN)にあるとしよう。このときの短期フィリップス曲線をS0S0とする。いま、総需要拡大政策がとられてインフレ率が 1になったとすれば、予想インフレ率が0%にとどまる限り、経済は短期均衡点E1に移り、失業率はU1へ低下する。かくてインフレと失業の短期的なトレード・オフが成立する。予想インフレ率が上向きに調整されて

1になったとすれば、予想インフレ率が0%にとどまる限り、経済は短期均衡点E1に移り、失業率はU1へ低下する。かくてインフレと失業の短期的なトレード・オフが成立する。予想インフレ率が上向きに調整されて 1に等しくなったときには、短期フィリップス曲線はS1S1へと上方にシフトする。インフレ率が

1に等しくなったときには、短期フィリップス曲線はS1S1へと上方にシフトする。インフレ率が 1の値に維持される限り、経済は新しい長期均衡点E2に落ち着く。失業率UはふたたびUNまで上昇する。かくてインフレと失業のトレード・オフは長期的には成立しないことになる。長期均衡におけるフィリップス曲線は、自然失業率UNの点を通る垂直線LLとなる。

1の値に維持される限り、経済は新しい長期均衡点E2に落ち着く。失業率UはふたたびUNまで上昇する。かくてインフレと失業のトレード・オフは長期的には成立しないことになる。長期均衡におけるフィリップス曲線は、自然失業率UNの点を通る垂直線LLとなる。

短期フィリップス曲線がS1S1へシフトしたにもかかわらず、失業率をU1の水準に維持するためには、総需要増加率を加速してインフレ率を 2に加速しなければならない。予想インフレ率が上向きに調整されるのに対応して、実際のインフレ率はますます加速されねばならない。この点に注目して自然失業率仮説は「加速仮説」accelerationist hypothesisとよばれることもある。ケインズ派は当初、自然失業率仮説に対して否定的な態度をとったが、1970年代のデータを追加した統計的テストによってこの仮説が圧倒的に支持されるようになったので、今日ではケインズ派もこの仮説を承認するようになった。(書籍版 1986年)

2に加速しなければならない。予想インフレ率が上向きに調整されるのに対応して、実際のインフレ率はますます加速されねばならない。この点に注目して自然失業率仮説は「加速仮説」accelerationist hypothesisとよばれることもある。ケインズ派は当初、自然失業率仮説に対して否定的な態度をとったが、1970年代のデータを追加した統計的テストによってこの仮説が圧倒的に支持されるようになったので、今日ではケインズ派もこの仮説を承認するようになった。(書籍版 1986年)

[加藤寛孝]

『M・フリードマン他著、新飯田宏訳『インフレーションと金融政策』(1972・日本経済新聞社)』▽『M・フリードマン著、保坂直達訳『インフレーションと失業』(1978・マグロウヒルブック)』▽『西山千明編著『フリードマンの思想』(1979・東京新聞出版局)』▽『加藤寛孝著『マネタリストの日本経済論』(1982・日本経済新聞社)』▽『M.FriedmanThe Role of Monetary Policy,American Economic Review(March 1968)/Reprinted in his The Optimum Quantity of Money and Other Essays(1969,Aldine Publishing Co., Chicago)』▽『E.S.PhelpsPhillips Curves,Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time,Economica(August 1967)/Reprinted in his Studies in Macroeconomic Theory,vol,1,Employment and Inflation(1979,Academic Press,New York)』