翻訳|unemployment

精選版 日本国語大辞典 「失業」の意味・読み・例文・類語

しつ‐ぎょう‥ゲフ【失業】

- 〘 名詞 〙 それまでついていた職を失うこと。また、働く能力と意志とを持ちながら職に就けない状態にあること。

- [初出の実例]「アア恐ろしき『失業』や」(出典:失業者の歌(1903)〈小塚空谷〉)

- [その他の文献]〔漢書‐元帝紀〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「失業」の意味・わかりやすい解説

失業

しつぎょう

unemployment

失業の定義

働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず、就労機会が得られない状態をいう。資本主義社会では自分で事業を始める人もいるが、多くの人々は企業(資本家)に対し労働力を販売して得た賃金をもとに衣食住に必要な商品を購入して生活している。このため、政府による失業時の生活保障の措置や自身の蓄えがない限り、長期間にわたって失業状態でいることは不可能である。収入を確保するため、著しい低賃金や細切れ的労働、非自発的短時間労働など、労働条件の劣悪な仕事につかざるをえないこともある。就労しているものの、失業に近い状態を半失業という。また労働能力や就労意欲はあるが、適当な就労機会がないために、求職活動を断念している状態を潜在失業という。

失業や半失業は利潤追求を基本原理とする資本主義経済の仕組みが生み出す病であり、根本的になくすことはできないが、政策によって緩和することは可能である。

[伍賀一道 2022年8月18日]

失業統計

失業の実態を明らかにすることは政府の重要な役割である。ILO(国際労働機関)は失業統計について国際基準を設定しており、日本では総務省統計局がこれに沿って毎月「労働力調査」を実施している。調査の対象は、全国の全世帯のなかから、無作為に選定した約4万世帯に居住する15歳以上の約10万人である。同調査は、(1)月末1週間の調査期間にすこしも仕事をしなかった、(2)仕事があればすぐつくことができる、(3)調査週間中に求職活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)、という3要件を満たす人を完全失業者と定義している。調査期間中に数時間でも仕事に従事すれば就業者にカウントされ、完全失業者には数えられない。求職活動をあきらめた人は非労働力人口とされる。労働力人口(15歳以上の人口のうち就業者と完全失業者の合計)のなかで完全失業者の占める比率を完全失業率という。

なお、「労働力調査」では2018年(平成30)より、新たに「失業者」という区分を設けた。これは完全失業者の定義の(3)について、求職活動や事業を始める準備をしていた期間を「調査週間を含む1か月間」に拡大したもので、ILOの失業統計の国際基準に沿った措置である。

[伍賀一道 2022年8月18日]

失業・半失業が発生する仕組み――相対的過剰人口の形成と作用

資本主義社会において失業および半失業が発生するメカニズムを体系的に明らかにしたのがK・マルクスである。マルクスはD・リカードの『経済学および課税の原理』第3版(1821)の見解を批判的に継承して、『資本論』第1巻(1867)において失業および半失業を相対的過剰人口または産業予備軍と規定して、その発生の仕組みを次のように説明した。その際にキーワードとなったのが「資本の有機的構成の高度化」という概念である。

生産力が向上し資本主義が発展するにつれ、機械設備や工場などの生産手段の規模は、そのもとで就労する労働力に比べはるかに大きく、前者に投下された資本(不変資本)は賃金支払いにあてられる資本(可変資本)を上回るようになる。たとえば投下資本のうち、かつては半分が生産手段に、残り半分が賃金にあてられていたのに、いまでは9割が前者に、賃金にはわずか1割しか投下されないというようになる。このように生産手段と労働力の技術的比率を反映した不変資本と可変資本の比が資本の有機的構成である。これが高度化するに伴って(先の例のように1:1が9:1になること)同一資本規模当りの労働者数は減少し、不要になった労働者は職を失い、相対的過剰人口(失業および半失業)のプールに追いやられる。資本総量の増加率が資本の有機的構成高度化のスピードを上回るならば雇用される労働者数は増加することもあるため、資本構成の高度化からただちに相対的過剰人口の形成を導くことはできない。しかし、ある部門で資本構成の高度化が急速に進んでいるときに、別の部門では従来のままということもあるし、また社会全体の資本総量が一定のもとで、資本の集中(企業合併)が進み、それに伴って資本の有機的構成の高度化が進行、労働力の排出が発生するという事態もある。資本蓄積はこのような諸契機を含みつつ、相対的過剰人口を生み出すようになる。

ひとたび形成された相対的過剰人口は、資本の突発的な生産拡大を支える条件となる。現実の人口増加にかかわりなく、いつでも資本が自由に利用しうる過剰人口は産業予備軍としての機能を担う。労働需要の増加に伴う賃金水準の上昇は産業予備軍によって抑制され、また、産業予備軍は就業している労働者に対して長時間過密労働を迫る圧力となる。これは相対的過剰人口を増加させる要因ともなる。そのため、労働時間や労働強度に関する労働基準がどのように設定されているかは相対的過剰人口の形成にも深くかかわっている。

[伍賀一道 2022年8月18日]

失業、半失業をつくりだす新たな要因

今日の失業および半失業は、前記の基本的な要因に、次のような新たな点が加わってつくりだされている。

第一に、生産技術や情報ネットワークの飛躍的発展を基礎として生産は飛躍的に拡大するが、限られた市場(消費)によって制約され、不況や恐慌を引き起こす可能性を絶えずはらんでいる。政府は財政・金融政策によって不況の回避を図るが、根本的に除去することは不可能である。過剰となった機械設備の整理は容易でないため、不況局面からの回復はしばしば長引く。企業は収益回復のために労働コストの削減を目ざして人員削減(リストラ)を強めるため、失業者が生み出される。

第二に、リストラを実施する企業は収益力が強まるとの評価に基づいて株価が上昇する傾向があるため、好業績をあげている企業でも経営戦略の観点から人員削減が行われることがある。株主の利益を最優先する企業のなかには、労働者の基本的権利を軽視して、もっぱら株主の圧力に従ってリストラを実施する事例もある。

第三に、今日の失業・半失業は多国籍企業の経営戦略と深くかかわっている。もっとも有利な国や地域で事業を展開する「最適地主義」の原理に従って、企業は自由に国境を越えるようになった。このような多国籍企業の戦略は産業空洞化をもたらすとともに、進出先で生産した低価格商品の逆輸入を通して国内市場を攪乱(かくらん)するなど、国民経済に多大な影響を及ぼしている。これによって国内雇用は縮小し失業者を増加させる。

第四に、多国籍企業の海外展開は進出先である開発途上国の伝統的産業や自営業者の経営基盤を揺るがし、そこで就労していた人々を大都市の過剰人口のプールに追いやる要因となっている。さらに、多国籍企業がより安価な労働力を求めて別の開発途上国に工場を移すことで新たな失業問題を生み出している。多国籍企業のこのような戦略は、進出先の諸国に不安定な雇用機会を生み出しつつ、同時に失業・半失業を増加させている。これらの過剰人口の一部は外国人労働者として先進国に流入している。合法または非合法のルートを通して先進国にやってくる外国人労働者は労働市場の最底辺に編入され、非正規雇用の一員となるか、あるいは顕在的、潜在的失業者として滞留し、先進国の失業問題を増幅している。

第五に、AI(人工知能)の登場によってこれまで人間が担ってきた仕事が一気に消失する状況が現実化している。工場の製造現場はもとより、販売や対人サービス業務や、知的労働分野でもAIが人間にとってかわる可能性が指摘されており、失業問題は新たな局面を迎えているといえる。

[伍賀一道 2022年8月18日]

近代経済学の失業理論

近代経済学では、競争的労働市場のもとでは労働の需要と供給が一致する点で賃金と雇用量が決定されると考える。なんらかの事情で低い賃金水準になった場合、労働供給(求職者数)は減少する一方、労働需要(求人数)は増加、労働供給を上回るようになるため労働力不足が発生する。これは賃金押し上げの圧力になり、需給が一致する均衡点まで賃金は上昇し、労働力不足は解消される。反対に賃金が均衡点以上に上昇した場合、労働供給は増加するが、労働需要は減少し、労働供給を下回るため失業が生まれる。失業は賃金を引き下げるように作用し、やがて均衡点まで賃金は低下し、失業は解消する。したがって賃金が十分に低下する限り非自発的失業が長期にわたって発生することはない。しかし、最低賃金制や労働組合の抵抗などによって一定の水準以下に賃金が低下しない場合(賃金の下方硬直性)、それに見合う労働需要が十分でないならば失業が発生する。J・M・ケインズは賃金の下方硬直性を前提にして、1930年代の大不況期の失業を総需要の不足から説明し、働く意思のあるすべての労働者が雇用される状態(完全雇用)を実現するために必要な生産水準が達成されないことにその原因をみた。その打開に向けて提起されたのが政府の財政支出による需要、すなわち公共事業である。ケインズの有効需要の理論は第二次世界大戦後の先進資本主義国で採用された完全雇用政策の理論的支柱となった。

なお、近代経済学に基づく労働経済学では、求人および求職のミスマッチ(年齢、性、職種、技能、地域など)によって生ずる失業を構造的失業、求人・求職情報が入手困難なため、あるいは労働移動に時間がかかるため一定期間発生する失業を摩擦的失業、さらに企業の求人など就労機会の不足によって生まれる失業を需要不足失業とよんでいる。

[伍賀一道 2022年8月18日]

先進諸国の失業

第二次世界大戦後、1960年代まで欧米諸国では高成長が持続し、雇用は増え、失業は減少したが、1973年の第一次オイル・ショック(石油危機)を契機とする1974~1975年の世界同時不況以降、各国の失業率は著しく上昇した。経済協力開発機構(OECD)加盟国平均でみると、1970年代前半には3%台であったが、1970年代後半に5%台に上昇した。1970年代末の第二次オイル・ショックにより、雇用情勢はさらに悪化し、OECD加盟国の失業率は1979年の5.4%から1981年7.0%、1983年には8.9%に上昇した。カナダ、ベルギー、アイルランド、オランダ、イギリス、スペイン、デンマークなどは10%を超えた。1990年代なかば以降は、経済回復もあって先進国の失業率は低下した。

2000年代に入ると、OECD加盟国全体の失業率は5~6%台に下がったが、2008年のアメリカ発の金融危機(リーマン・ショック)を契機とする世界不況の影響を受けて、2009年に8.3%を記録した。それ以降、2013年まで8%台が続いたが、その後は漸減し、2019年に5.4%に低下した。しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)のパンデミック(世界的大流行)に伴う経済不況によって、2020年には7.1%に上昇した。OECD加盟国のなかで国による失業率の差異は大きく、たとえばスペインやギリシアでは2021年1月にそれぞれ15.9%、16.2%を記録している。

[伍賀一道 2022年8月18日]

日本の失業・半失業

日本では1950年代後半から1970年代初頭までの高度成長期には低失業状態が続いていたが、1973年(昭和48)の第一次オイル・ショックを契機とする低成長経済への転換によって1975年以降、完全失業者は100万人を突破した。その後、完全失業者、完全失業率ともに増加を続け、1980年代末から1990年代初頭にかけてのバブル経済期には一時減少したものの、バブル経済の破綻(はたん)以降、不況が長期化するもとで1995年(平成7)には完全失業者は200万人を超えた。企業のリストラによる人員削減が相次ぎ、1999年に入ると完全失業者は300万人を突破し、2001年7月には完全失業率は5%台に突入した。

1990年代から21世紀初頭にかけて、グローバル競争のもとで雇用の弾力化・柔軟化を求める企業の雇用戦略とそれを支援した労働法制の規制緩和政策(労働者派遣法の相次ぐ改正など)を背景に、パートタイマーや派遣労働者などの非正規雇用の増加が顕著になった。非正規雇用の多くは雇用期間が限られ、就業と失業を繰り返す不安定雇用(半失業)である。2008年のリーマン・ショックによる不況のなかで、派遣労働者などの非正規雇用の大量解雇(いわゆる「派遣切り」)が社会問題になった。2002年から2007年にかけての好況期には完全失業率は低下したが、「派遣切り」の影響でふたたび上昇し、2009年には5.1%になった。

2010年代なかばより若年人口の減少に伴う人手不足が顕在化し、失業は緩和された。しかし2020年(令和2)初頭以降、新型コロナウイルス感染症の蔓延(まんえん)によって営業中止を余儀なくされた事業所が相次ぎ、十分な補償なしに休業を強いられる労働者が増加した。このため追加の就労先を希望する人々が急増し、2020年第2四半期には267万人を記録した(「労働力調査」)。このなかには、使用者から休業手当を支給されないまま休業状態に置かれた事実上の失業者が含まれている。

[伍賀一道 2022年8月18日]

雇用・失業に関する社会政策

失業の発生は資本主義経済と不可分の関係にある。18世紀後半のイギリス産業革命の時代には、失業は工場への機械の導入に原因があるとする労働者による機械打ち壊し運動が起こった。なかでも1810年代のラッダイト運動が有名である。19世紀なかばになると熟練工で組織した職業別労働組合は労働力の供給制限をして、失業や労働条件低下の防止を図った。しかし多数の不熟練労働者はそうした対抗手段がなかったため、やがて労働運動は政府に対して失業問題の改善を図る社会政策の実施を要求するようになった。

世界で最初の失業保険制度はイギリスの国民保険法(1911)である。第一次世界大戦後のドイツでは保険料を支払う必要のない無拠出の失業手当制度を設けた。ILOは1934年に「失業給付条約」(第44号条約)を採択し、加盟国に非自発的失業者に対する失業給付制度の創設を求めた。同条約は1988年に改正され、「雇用の促進及び失業に対する保護条約」(第168号条約、日本は未批准)となった。2012年のILOの調査によれば、加盟198か国のうち、失業給付制度を設けているのは72か国である。

一方、失業者の教育訓練や就労支援によって失業から就業への転換を図る政策が積極的労働市場政策である。1973年の第一次オイル・ショックを契機とする1974~1975年の世界同時不況、引き続く資本主義世界経済の停滞のなかで欧米諸国では長期失業者の増加傾向が顕著になったため、失業給付の充実よりも、積極的労働市場政策を重視するようになった。また、労働市場の硬直化が生産性の低下をもたらし、失業の増大につながるとして、解雇規制の緩和や非正規雇用の拡大を求める労働市場の規制緩和論が政府の政策に強い影響を及ぼすようになった。

大量失業の発生時には、政府が失業対策事業を行って自ら雇用機会を創出することがある。1930年代のアメリカでニューディール政策のもとで実施された公共土木事業はその代表例である。これは有効需要の創出を図る財政政策によって、経営不振に陥った企業の救済と失業者に対する就労機会の創出とを結合したものであった。この経験は第二次世界大戦後の日本の失業対策事業にも引き継がれた。

失業を防止する政策として、使用者による解雇権の濫用を政府が規制することも重要である。ILOは1982年に「使用者の発意による雇用の終了に関する条約」(158号条約、日本は未批准)を採択した。ドイツやフランスでは、さまざまな手続を設けて使用者が解雇権を濫用しないように規制している。他方、アメリカは差別禁止法制によって人種・宗教・性別・年齢などを理由とする解雇に対して厳しく規制しているほか、労働組合加入を理由とする解雇や内部告発者に対する解雇なども規制しているが、随意雇用原則(employment at will doctrine)により使用者の解雇権限は強い。

[伍賀一道 2022年8月18日]

日本の雇用・失業政策

第二次世界大戦後、増大した失業問題に対応するため、1947年に失業保険法(昭和22年法律第146号)を制定、日本で初めて失業保険制度が創設された。1949年には緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)を制定し、「経済安定九原則」の実施によって生まれた大量の失業者に対して失業対策事業が行われた。1950年代には種々の失業対策事業が実施されたが、1960年代に入ると事業縮小に向けた政策に転換した。同事業就労者への一時金支給などの段階的終息措置を経て、1995年の緊急失業対策法廃止法(平成7年法律第54号)によって終焉(しゅうえん)を迎えた。しかし大量失業が発生した1990年代末から21世紀初頭や、2008年のリーマン・ショック後の不況期には失業対策事業に類似の公的就労事業が実施されている。

「三池争議」(石炭から石油へのエネルギー源の転換を背景とする三井鉱山三池炭鉱における大量解雇をめぐる大規模な争議)を経て、1960年代に入ると大量解雇は影を潜め、大企業では男性正社員を中心に長期雇用慣行が定着した。1973年の第一次オイル・ショックを契機とする世界同時不況下の失業者の増加に対して、政府は1974年に失業保険法にかえて雇用保険法(昭和49年法律第116号)を制定して対応した。同法で新たに設けられた雇用調整給付金制度(1981年以降は雇用調整助成金制度)は、会社都合による休業の際に使用者が労働者に支払わなければならない休業手当の一部を補填(ほてん)する制度で、企業による雇用維持を政府が支援する措置である。

日本の労働基準法(昭和22年法律第49号)は使用者が労働者を解雇する場合、労働者保護の観点から少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことを義務づけ、また労働災害による傷病のための休業および産前産後の休業中の解雇を禁じている。また労働組合法(昭和24年法律第174号)は正当な組合活動を理由とする解雇を禁止しているが、これらは解雇一般を規制したものではなかった。2003年に改正された労働基準法で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、解雇は無効とする条文を設けた。その後、この条文は2007年に制定された労働契約法(平成19年法律第128号)16条に移行した。

日本では失業した場合の最低生活保障制度が不十分である。失業者に対する失業給付の水準は、ヨーロッパ連合(EU)諸国に比較し支給額および支給日数ともに低位である。これに加え、週の労働時間が20時間未満の短時間労働者は雇用保険の被保険者から除外されるなど、失業給付を受給できる条件が厳しいため、完全失業者のなかで失業給付受給者の占める比率は4分の1程度である。日本では長期にわたって失業状態にとどまることはむずかしく、不安定な非正規雇用(半失業)が増加する要因ともなっている。

[伍賀一道 2022年8月18日]『飯田鼎著『イギリス労働運動の生成』(1958・有斐閣)』▽『労働大臣官房国際労働課編『海外労働白書 平成元年版』(1989・労働政策研究・研修機構)』▽『加藤佑治著『現代日本における不安定就業労働者』増補改訂版(1991・御茶の水書房)』▽『太田聡一・橘木俊詔著『労働経済学入門』(2004・有斐閣)』▽『基礎経済科学研究所編『時代はまるで資本論』(2008・昭和堂)』▽『労働政策研究・研修機構編・刊『資料シリーズNo.157 アメリカにおける個別労働紛争の解決に関する調査結果』(2015)』▽『石畑良太郎・牧野富夫・伍賀一道編著『よくわかる社会政策 雇用と社会保障』第3版(2019・ミネルヴァ書房)』▽『井上智洋著『人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊』(文春新書)』▽『〔WEB〕労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較』 https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/index.html(2022年4月閲覧)』▽『〔WEB〕OECD Data : Unemployment rate https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart(2022年4月閲覧)』

改訂新版 世界大百科事典 「失業」の意味・わかりやすい解説

失業 (しつぎょう)

unemployment

一般には,働く能力と意志とをもちながら職に就けないことを失業と定義する。具体的に,だれがどのような要件を満たすとき実際に失業者とみなされるのか。失業者を数えあげる統計として日本では〈労働力調査〉(総務庁統計局)があり,毎月世帯を通じて毎月末日に終わる1週間(〈調査週間〉)の活動状態を質問することによって失業統計(〈労働統計〉の頂参照)が作成されている。この労働力調査によれば〈完全失業者〉とは,(1)仕事がなくて,調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,(2)就業が可能でこれを希望し,(3)かつ仕事を探していた者,および仕事があればすぐに就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者,と定義されている。簡単にいえば,収入を伴う仕事をしていれば就業者,仕事がなく,これを探していれば失業者,仕事もせず,そして探してもいなければ非労働力人口として分類される。そして就業者と失業者が生産年齢人口(日本の場合は義務教育を修了した15歳以上人口)のなかで,労働力人口を構成している。

この労働力調査で用いられる失業者の定義上の問題点を,日本のケースについてさらに詳しくみてみよう。ある人が失業者であるか否かは,容易に確定できるケースもあるが,求職活動の有無をはじめとして明確に分類しえない灰色のケースが多くあることは注意を要する。その例をいくつか示すと,次のようなものがある。たとえば日本の一時帰休はアメリカのレイオフと違って期間中も有給であり,企業への復帰が約束されているから,失業者として勘定するのは適当でない。またすでに就職が内定し,求職活動をしていない者は,日本の場合非労働力人口に分類されている。あるいはおもな活動が家事・通学と答えた者でも,調査週間中には仕事を探していなくても,それ以前に探していれば,求職活動の期間のとり方いかんによっては失業者となりうる。事実,アメリカでは過去30日以内の求職活動者を失業者とみなしている。また調査週間中に求職活動をした者,および過去の求職活動の結果を待っている者を日本では失業者とみなしているが,〈過去〉の期間についてはとくに限定していない。しかしアメリカではそれを4週間以内と明示しているのが特徴である。

労働力,すなわち就業者と失業者の総計に数えあげられるためには,労働能力をそなえていなければならない。重度の身体障害者や疾病中のため労働できないものは,生産年齢人口に達していても労働力人口には勘定されない。また失業者であるためには,いちおうの労働意欲をもっていることが前提となるから,そのような意欲のない者,また極端に低い者,あるいは争議中の労働者などは通常失業者とはみなしえない。

またその人の技能や学歴,あるいは経験年数や職歴に応じた適正な雇用機会を得ていないときはどうなるか。たとえば大学卒の事務職員が不況時に失職し,日雇いの単純労働や実家の仕事の手伝いなどに従事したり,(1930年代の大不況期にみられたような)株仲買人が失職して証券街の路上で露天商を営んだりするケースである。これも実態としてみれば,彼の技能や知識に相応するだけの待遇や労働条件が保証されない低位の雇用であるから,失業ともみなされうるが,現実の統計処理では,やはり依然として就業者として分類される。ただし,このような,個人の知識・技能に相応する雇用を得ていない就業(彼の潜在的な限界生産力を十分に発揮しきっていない就業)を偽装失業,あるいはより広く不完全就業と呼ぶのが普通である。

また非労働力人口のなかにも,潜在的な失業者が存在していることがある。たとえば主婦労働力のなかには,不況になって仕事を失うと,求職活動をせずに家事に専念してしまう者がある。家事と両立させながら従事できる仕事を探しても,簡単にみつからないと判断して,求職活動をあきらめてしまうのである。このように,非労働力人口のなかに潜在化した失業を潜在失業と呼ぶことがある。

失業の類型と発生原因

失業はごく抽象的に表現すれば,労働の供給量が需要量を上回るために発生するのであるが,その性質や発生原因が何かという点を区別することが重要になる。この点をはっきりさせないかぎり,失業解消のために発動された政策が有効な結果をもたらすとは限らないからである。

一般には,まず理論上次の二つのタイプの失業を区別することが必要である。一つは有効需要が不足しているために発生した失業で,ケインズ型失業あるいは有効需要不足型失業とも呼ばれている。これはケインズのいう〈非自発的失業〉とほぼ一致するもので,景気の下降局面において,総需要,すなわち個人消費,投資需要,輸出などが減退するために生産が下落し,労働の超過供給(失業)が発生するのである。

もう一つは,摩擦的失業,構造的失業と呼ばれるタイプである。これは総需要の不足によって起こるのではなく,〈労働市場の不完全性〉が主たる原因となって起こる失業である。ここでいう〈不完全性〉とは,どこに求人があり,どこに求職者がいるか,あるいはどのような職の需給がどのような条件で存在するのか,といった情報が,完全に経済全体に行きわたっていないこと,そして労働の需給の調整(一つの雇用から他の雇用への転換を含める)が不正確であったり,時間とコストを必要とすること,などを意味している。摩擦的失業は,非静態的な社会においてはつねにある割合の資源が,〈仕事と仕事との間〉を動くかぎり使用されないでいるという事実からも説明されうる。労働需要に応じられるだけの適切な量,種類の労働者が適当な場所に必ず存在するとは限らないからである。構造的失業と呼ばれるものは,産業構造の変化,産業立地の長期的変化,あるいは技術の進歩が労働需要の構造変化を生み出すとき,その調整が即座にはできないために生じる失業である。これは一国の経済構造の大きな変化のために,産業間,職種間,地域間に労働の需給のミスマッチが発生するためである。摩擦的失業と構造的失業とは,定義上やや重なりあう部分があるが,後者はあくまでも経済の中・長期的変化への調整の過程に注目している点が重要である。

そのほか,農業や土木・建築などの屋外労働が,年間中の特定の時期ないし季節に集中するために起こる失業を季節的失業と呼ぶことがある。

失業対策

需要不足型の失業に対しては,伝統的な総需要管理政策が有効となるが,この政策を摩擦的・構造的失業に対してとると,経済全体にインフレ圧力を加えるだけに終わる場合が多い。したがって,現実の失業がこれら二つのタイプのいずれなのかを判別することが,政策発動に際して重要な課題となる。この判別をなんらかの方法で数量的に行う方法がいくつか編み出されてはいるが,まだその前提や方法自体に問題があるため,実際は失業者の実態をより詳しく統計的に調査するというような,直接的方法がとられることが多い。

景気上の要因以外に,失業量がどのような制度的要因によって影響を受けるかという点も,失業対策を考える場合重要である。その要因として次のようなものが考えられる。

(1)求人・求職に関する情報を得る費用がどれほどか。この費用の大きさが摩擦的失業の量や期間を規定する。(2)採用に始まり,企業内部での訓練,昇進,そして退職にいたるまでの人員配置が,どれだけ企業のなかで内部化されているか。この内部化が進んでいれば雇用は安定的になり,企業間労働移動も少なくなるため,摩擦的失業量が減少する。(3)失業保険や生活保護などの所得保障制度が,失業の発生傾向(とくに自発的失業)を規定する。

以上の点は,より具体的には,労働力の年齢構成(移動性向の高い若年層がどれほど多いか),内部化の程度が相対的に弱いといわれる第3次産業がどれほど比重を増しつつあるのか,ということとも関連してくる。

執筆者:猪木 武徳

失業統計

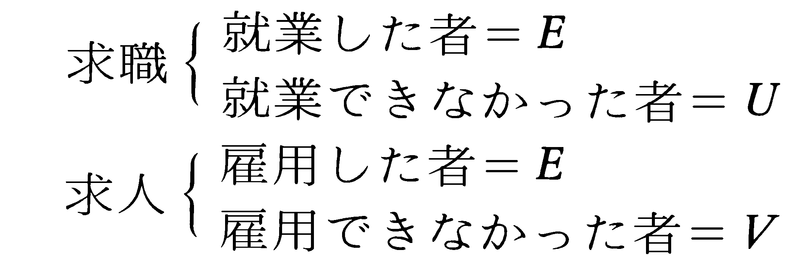

労働市場で求人(労働需要)と求職(労働供給)が出会って取引がすんだ後の状態を整理すると,次のようになる。

ここで求職者のうち就業できなかった者Uが失業者であり,求人のうち雇用できなかった分Vが未充足求人である。失業者のなかには,前に就いていた仕事を離れて現在求職中の離職求職者と,たとえば学卒者のように新規に労働市場に参入してきたばかりの求職者とがある。失業という語感がぴったりするのは前者の離職者だが,後者も失業者であることにはかわりはない。事業を組織する企業者とその事業で働く労働者とが別の人格に分かれているのが通例の今日の社会では,失業や未充足求人の発生は避けがたいところで,そこに今日の問題がある。

それだけに失業の対策はもちろんのこと,失業の統計的とらえ方についても古くから多くのくふうがこらされてきた。各国の基本的失業統計としては公共職業安定機関の業務統計と標本面接調査の方法による労働力統計が行われている。職業紹介業務統計は失業保険などの制度的枠組みのなかで業務報告として作成されるもので,こうした制度が早期に整備されたイギリス,西ドイツ,フランス,オランダ,ベルギー,オーストリアなどヨーロッパの諸国で今日でも広く行われている。たとえばイギリスでは失業者とは失業保険または生活保護の給付申請をした16歳以上の求職者と定義されているけれども,こうした制度的枠組みは諸国の間で違っているから,その相互の比較は困難である。こうした短所を補うため,労働力統計がアメリカで失業の変化を追跡するためにとくに開発され,1940年の人口センサスに初めて採用された。統計調査として優れた特性をもつことから,第2次大戦後諸国に普及し,カナダ,オーストラリア,日本,韓国などから,イタリア,ノルウェー,スウェーデン,フィンランドなどのヨーロッパ諸国にも及んだ。西ドイツでは毎年5月にマイクロ・センサスと称する労働力統計を実施している。失業者の定義は,調査期間(通常1週間)中に(1)収入を得るための仕事はもたず,(2)現在就業可能であり,(3)求職している者,とされている。この定義の基本は諸国に共通するが,上記三つの条件を具体的な個々のケースに関して判定する際の尺度に多少のお国ぶりがあるので,それに応じて失業と認められる範囲にも広狭の差を生じている。

日本の失業率の推移

図によると,日本の完全失業率は昭和30年代前半には2%を上回る水準にあったが,高度経済成長下に35年ころから急速に低下し,40年代には1%そこそこに低下した。しかし,50年代に入ると再度の石油危機を契機に経済成長率は大幅に低下し,失業率も再び2%を超えた。だが,これをもって50年代の雇用失業情勢が30年代前半のそれに戻ったとみるのは当たらない。完全失業率の分母を構成する就業者のなかには失業の憂目にあうといったことはほとんどない自営業主や家族従業者が含まれていて,完全失業率はそのぶん失業の実情を低めに表現してしまうと考えられるし,またその間の就業構造の変動に伴って就業者に占める自営業主と家族従業者の割合は顕著に低下しているので,時系列としての完全失業率は前後の比較でかなりの偏りを含んでいるはずだからである。

このことを考慮して,今度は,失業率の分母を雇用者と失業者の和に置き換えた雇用失業率をみることにする。雇用失業率は昭和30年代前半には4~5%,40年代には2%,50年代には3%であって,50年代の水準は30年代前半と40年代との中間にあることがわかる。ところで,労働市場には失業と未充足求人がつねに併存しているものだから,雇用失業情勢の変化を的確に判断するためには,失業だけではなく,これと併せて未充足求人の動向にも注目しなければならない。ここでは失業の指標として雇用失業率をとることにしたので,これと同じく雇用者ベースで作成されている未充足求人統計との比較もできる。ただし30-37年については,図示された38年以降のそれと接続する未充足求人統計が得られない。未充足求人率は40年代には3~4%と雇用失業率を大きく上回り,労働市場が著しい求人超過の情勢にあったことを示している。ところが,50年代に入ると未充足求人率は2~2.5%と雇用失業率を少しく下回る水準にあって,労働市場は多少とも求職超過の方向に傾き,雇用失業は楽観しがたい情勢にあることを示唆している。

失業率の国際比較

失業統計には国々によって少なからざる差異があって,その国際比較は困難なものだが,ここではOECDがとくに国際比較のために標準化した失業率の統計を掲げる。表の15ヵ国は石油危機前の1970年および最近時の82年の失業率の高低をみて四つのグループに分類された。ⅠとⅡは1970年の失業率がともに低位であった諸国である。しかし,82年にはⅠの失業率は上昇したとはいうものの,たかだか3%前後の水準にとどまったが,Ⅱの諸国では6~8%と大幅に上昇した。Ⅲの諸国の失業率は1970年の5%から82年の10%へと上昇し,全期間を通じて高率である。Ⅳの失業率は1970年には低中位にとどまったが,その後の上昇がきわめて顕著だったため,82年にはⅢの諸国をさらに上回る高い失業率を記録した。こうみてくると,日本の失業率が国際的に著しく低率だという事実はまったく明らかだが,しかしそれはⅠの諸国に共通してみられるところで,ひとり日本だけが例外的に低いわけでもない。他の極端は失業率がすでに10%を上回っている諸国で,近時こうした諸国を中心として国内産業保護の要求が高まりつつあるのは日本としても要注意の動向である。

執筆者:梅村 又次

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「失業」の意味・わかりやすい解説

失業

しつぎょう

unemployment

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「失業」の読み・字形・画数・意味

【失業】しつぎよう(げふ)

ぎて宿麥無し。百姓、業を失ひて

ぎて宿麥無し。百姓、業を失ひて 散し、群輩、關を守る(伺う)。

散し、群輩、關を守る(伺う)。字通「失」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「失業」の意味・わかりやすい解説

失業【しつぎょう】

→関連項目資本主義|不完全雇用

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の失業の言及

【完全雇用】より

…経済理論的には,完全雇用は,現行の賃金率・価格のもとで雇主が需要したいと考える労働量と労働者が供給したいと考える量が一致する労働市場の均衡状態とみなされる。労働市場の均衡において就業していない労働者は,現行の実質賃金率において労働よりも余暇を選択しているため,自発的失業となる。したがって完全雇用においては,現行の賃金・価格で働きたいが職がないという非自発的失業は存在しない(非自発的失業が存在する状態を不完全雇用underemploymentという)。…

【雇用政策】より

…19世紀までは,失業は性格上の欠陥,勤労意欲の欠如など,個人の道徳上の問題だとされていたので,失業による生活困窮者の救済は救貧法体系のなかで,救貧院への収容,労働テストの甘受を条件とするか,個別的治療の対象となるかで,それが特別にとり上げられることはなかった。

[新古典派の雇用理論]

20世紀になると,W.H.ベバリッジの《失業――産業の問題》(初版1909)が示すように,失業問題は産業上の問題としてとり上げられることになった。…

【雇用理論】より

…労働雇用量がどのように決定されるかを説明する経済理論。労働人口から雇用量を差し引いたものが失業量であるから,雇用理論は失業理論でもある。失業は現代社会の重要な経済問題であるが,それが大きくクローズアップされたのは1930年代の大恐慌の経験をとおしてである。…

※「失業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...