精選版 日本国語大辞典 「視力検査」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「視力検査」の意味・わかりやすい解説

視力検査

しりょくけんさ

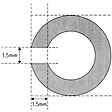

視力を調べる検査には遠距離視力検査と近距離視力検査があり、それぞれに裸眼視力検査と矯正視力検査がある。また視力は検査の条件によって異なるので、標準検査法が定められている。視標の基準はランドルト環であるが、ランドルト環と可視度の等しい文字や数字なども用いられる。日本では0.1とか1.0といった表現が用いられているが、欧米では20/100、20/20といった分数の形で表現する。分子がその人が見える距離で、分母は正常者が見える距離である。たとえば20/100は0.2に相当し、0.2の視標をその人は20フィートでやっと読めるのに、正常者は100フィートで読めるという意味である。日本では5メートル用試視力表を500ルクスの照度で照明するのが、基準となっている。

視力検査の順序は、まず右眼の裸眼視力、ついで左眼の裸眼視力を測定したのち、テストレンズを用いて矯正視力を測定する。近視の場合は最良の視力が得られるいちばん弱い凹レンズを、遠視の場合は最良の視力が得られるいちばん強い凸レンズを、それぞれ矯正レンズとして用いる。また、そのレンズの度数(ジオプトリー)で近視および遠視の度を表すことになっている。

以上述べた方法はいずれも被検者の応答によって視力を検定するものであるが、他覚的に視力を検定しようとする試みもある。その一つは視性眼振を応用した方法である。視性眼振とは、列車の窓から沿線の景色を見ているときなどに現れる眼球の動きであり、眼前で白黒の縞(しま)模様を動かしてもおきてくる。その縞模様の幅をだんだん狭くしていくと、縞模様の判別がつかなくなり、眼球の動きが止まる。このときの縞模様の幅が視力に対応するというのが原理である。

近距離視力の測定は、近距離視力表を用いて行う。これにはいろいろな種類のものがあるが、いずれも30センチメートルの距離に換算した視標が印刷されている。老眼が始まっていなければ、近距離視力はおおよそその人の視力を表しているので、だいたいの視力を表すのに使われる。また老眼の読書眼鏡を決めるときにも、近距離視力表が使われる。

[松井瑞夫]

世界大百科事典(旧版)内の視力検査の言及

【検眼】より

…本来は,眼が見えにくくなったときに,その原因をさぐるためにおこなわれる眼の検査一般を指す言葉であるが,現在では,(1)視力検査と眼鏡矯正のための検査,(2)眼底検査に用いる検眼鏡検査,の二つの意味に狭義に使われ,一般では(1)を指すことが多い。

[視力検査と眼鏡矯正]

視力を測定し,近視,遠視,乱視など屈折異常の有無を調べ,屈折異常や老視(老眼)のある場合は,最適の眼鏡の度数を決定するまでの検査。…

※「視力検査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...