関連語

精選版 日本国語大辞典 「調度懸」の意味・読み・例文・類語

ちょうど‐がけテウド‥【調度懸】

- 〘 名詞 〙 ( 古くは「ぢょうどがけ」とも )

- ① 平安時代、朝廷で儀式の時に弓矢を帯して供奉(ぐぶ)した役。

- ② 武家の職名。主君の外出の際など、その矢を負い、弓を持って供奉する役職。弦巻を胸に当て胡籙(やなぐい)を負う。調度持。調度の役。

- [初出の実例]「四条坊門大宮辺有二闘乱僧一、相逓持レ剣切合、而右衛門尉家季〈左府前駈也〉調度懸男討レ之」(出典:長秋記‐天永四年(1113)正月三日)

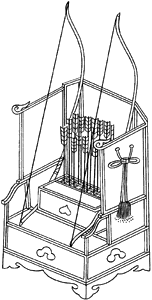

- ③ 江戸時代、弓矢を飾り懸(か)けて置いた台。中央の作りつけの箙(えびら)に矢を立て、その左右に弓二張を並び立てて置いたもの。〔随筆・貞丈雑記(1784頃)〕

調度懸③〈武用弁略〉

調度懸③〈武用弁略〉

- ④ =ちょうずかけ(頂頭懸)①

- [初出の実例]「調度懸の事、折烏帽子に紙よりの小結に赤皮の烏帽子懸、褐布直垂に赤革のひぼなり」(出典:布衣記(1295頃か))

世界大百科事典(旧版)内の調度懸の言及

【烏帽子】より

…懸緒は正式には紙縒で,紫の組緒は後鳥羽天皇のときから始められたという。また武士が用いたものを調度懸(ちようどがけ)というが,これは頂頭掛の訛(なまり)だという。なお,このほかに侍烏帽子には小結ができたことは前記のとおりである。…

※「調度懸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...