関連語

精選版 日本国語大辞典 「食籠」の意味・読み・例文・類語

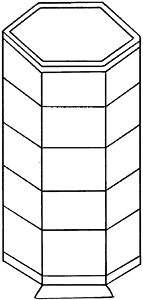

じき‐ろう【食籠】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「食籠」の意味・わかりやすい解説

食器・調理器具がわかる辞典 「食籠」の解説

世界大百科事典(旧版)内の食籠の言及

【重箱】より

…またこれに,蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)などで精巧な装飾文をほどこしたものや,春慶塗などのものもある。〈重箱〉の名は室町時代の饅頭屋本(まんじゆうやぼん)《節用集》に見え,《好古日録》に記されるように,直接的には重ねの食籠(じきろう)から転じたものと思われる。しかし器形や木組みの手法などは,むしろ法華経や最勝王経など数そろいの巻子経を納置するために平安時代から多用されてきた重ね経箱と軌を一にするもので,このような伝統的な重ね箱の形成が生活用具としての重箱の形式に範とされたに違いない。…

※「食籠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...