精選版 日本国語大辞典 「虹梁」の意味・読み・例文・類語

こう‐りょう‥リャウ【虹梁】

普及版 字通 「虹梁」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「虹梁」の意味・わかりやすい解説

虹梁

こうりょう

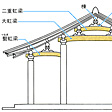

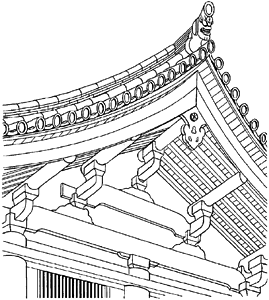

日本建築で、中央が反り上がって弧状になる梁(はり)。古建築に多く用いられる。母屋の間に架けられるものを大(だい)虹梁、庇(ひさし)の間に架けられるものを繋(つなぎ)虹梁という。法隆寺回廊にみられるように、古式のものは円弧に近いが、時代が下るにつれて中央の反り上がりが少なくなり、両肩のみに丸みがつけられるようになる。この肩の丸みを鯖尻(さばじり)という。また、柱の外の梁の端は古くは平坦(へいたん)であるが、平安時代後期から斜めに反り上がるようになり、これを鯖尾(さばのお)という。禅宗様では高低差のある部材間に梁を架けるため、湾曲した梁が用いられるが、これを海老(えび)虹梁という。

[工藤圭章]

百科事典マイペディア 「虹梁」の意味・わかりやすい解説

虹梁【こうりょう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「虹梁」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の虹梁の言及

【社寺建築構造】より

…母屋の前方の柱上の組物と,後方の柱上の組物との間に梁がかけられる。梁は反っているので,虹梁(こうりよう)と呼ぶ。庇の柱は低いので,その上の虹梁は母屋の柱の中ほどにささる。…

※「虹梁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新

8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

〔白石道人歌曲、四、惜

〔白石道人歌曲、四、惜 (

( (らうぜき)なり

(らうぜき)なり