日本大百科全書(ニッポニカ) 「こぎん」の意味・わかりやすい解説

こぎん

(1)麻または木綿製、筒袖(つつそで)で丈の短い作業着のこと。

(2)紺の麻布に白の木綿糸で幾何模様などを刺し縫いした、素朴な刺子(さしこ)(刺しゅう)のことをいう。青森県の弘前(ひろさき)市を中心に、津軽地方で着られてきた。天明(てんめい)年間(1781~89)のころ、津軽の藩政時代に綿布の使用を禁じられた農民は、自ら麻(または苧麻(からむし))を栽培して糸を紡ぎ、それを織って染め、着用したのだが、麻布だけに保温に欠けるし、綿ほどのじょうぶさもない。そこで、縫い糸としてのみ許されていた綿糸を用いて補強のために刺し縫いしたものを用い、これを小巾(こぎん)とよぶようになったものである。

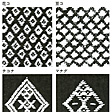

こぎん模様は、直線で構成された幾何模様で、手織布の織目(縦糸)を、1、3、5、……と規則的に奇数で刺す技法で、基本的な単位模様と、それを取り巻く「囲み」と「流れ」で構成される。基本の模様は、「花コ」「豆コ」「テコナ」(蝶(ちょう))、「マナグ」(猫の目)など、手近な動植物の連想からの愛称でよばれている。また、模様には地域的に系列があり、弘前から西の村々のものを「西こぎん」、東のものを「東こぎん」、北のものを「三縞(みしま)こぎん」とよぶ。それぞれに特徴があり、一見してどの系統のものか判別できる。「西こぎん」は肩の上から3段に異なった模様で刺し、背には魔除(まよ)けの「さかさこぶ」とよばれる模様を入れる。「東こぎん」は囲み模様を大胆に取り入れ、大柄で迫力がある。「三縞こぎん」は肩から前後身頃(みごろ)に3本の縞が入っているのが特徴。

津軽の娘たちは、5、6歳ごろからこぎん刺しの手ほどきを受け、14、15歳で一人前になったといわれる。嫁入りには、身を飾る唯一のものとして、かならず何枚かのこぎんを持参しなければならず、美しく刺すために意欲を燃やした。新しく刺したものは、若い男女の晴れ着になり、少し着古したものは短い着丈にして筒袖の日常着とし、さらに着古してから野良(のら)着にした。最後までたいせつに着尽くしたということであり、それほどじょうぶだったということでもある。雪に埋もれた東北の寒く長い冬の日々、頭のなかに描いた複雑な模様を、書き留めもせず布目をたどって刺し上げたこぎんには、素朴ななかにも力強さと洗練された美しさが感じられる。

[米沢禎子]