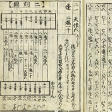

日本大百科全書(ニッポニカ) 「そろばん」の意味・わかりやすい解説

そろばん

主として加減乗除などの四則計算を行う計算器具の一つ。広義には紀元前4000~前3000年のメソポタミア地方で行われていた土砂(どしゃ)そろばん、古代ギリシアやローマの線そろばん、ローマの溝そろばんなども含めるが、普通には現在日本や中国、朝鮮などアジア各地で使われているものをさす。中国では算盤(スァンパン)、朝鮮では珠盤(チュバン)とよばれている。中国音のスァンパンがなまってそろばんとよぶようになったという説が自然であるが、走盤(そうばん)がそろばんになったという説も有力になってきた。算盤と十露盤の字が多く使われているが、現在までに約50種の当て字が明らかにされており、方言に「ろくろ」(鹿児島県の一部地域)もある。

[鈴木久男]

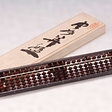

形態

五玉が二つ、一玉が五つ(1桁(ひとけた)に玉が七つ)のものは中国本土、香港(ホンコン)、東南アジアに多く、五玉が一つ、一玉が四つのものは朝鮮・日本・台湾で、五玉が一つ、一玉が五つのものは中国東北部に多い。江戸時代には、五玉二つの中国式のもののほうが五玉一つのものより多く使われていた。そのほうが当時の計算法に適していたからである。乳井貢(にゅういみつぎ)(1712―1792)は『初学算法(しょがくさんぽう)』(1781)で、五玉は一つ、一玉は四つにすべきだと力説したが普及はしなかった。1893年(明治26)になって西川秀二郎が雑誌『数学報知』に改良そろばんとして意見を発表してから論議が盛んとなり、普及し始めた。とくに1938年(昭和13)に文部省が『尋常小学算術』(国定教科書)で4年生に一玉四つのそろばんを使用させてから急速に普及した。なお玉の形も中国のものは団子形で大きく、これを日本で菱形(ひしがた)の小型なものに改良した。

[鈴木久男]

数の表示

五玉は一つが5を、一玉は一つが1を表す。したがって一つの桁で普通9までの数が表示できる。桁数は21、23、25、27が普通で、ある桁を一位とすると、その左の桁は順に十、百、千、……と大きな数を、逆に右の桁は順に分(ぶ)、厘(りん)、毛(もう)、……と小さな数を表すことができるから、電卓以上に大数、小数を表示することができる。五玉が一つ、一玉が五つのものは1桁に10までを、五玉が二つ、一玉が五つのものは15までの数が置けることになる。さらに五玉二つのうちの上の五玉を半分降ろし、下の五玉を完全に降ろした状態では15となるから、最高20まで置けることになる。この置き方を懸珠(けんしゅ)とよんでいる。

[鈴木久男]

沿革

最古の文献は中国、漢の徐岳(じょがく)の『数術記遺(すうじゅつきい)』(2世紀終り)中の珠算で、五玉が一つ、一玉は四つ、五玉と一玉は別色で、梁(はり)(五玉と一玉を分ける桟)のない計算板である。これに似た構造のものにローマの「溝そろばん」(金属製)がある。これは五玉と一玉がそれぞれ別に掘られた溝を上下して数を表し、右には分数計算用の溝も掘られている。ローマと漢とはシルク・ロードを通じて交易があったから、中国の算盤の原型はローマの溝そろばんであるという見解と、その逆の見解とがある。

現在使われているような中国の算盤の図の初見は『魁本対相四言雑字(かいほんたいそうしげんざつじ)』(1371)であるが、宋(そう)の張擇端(ちょうたくたん)の『清明上河図(せいめいじょうかず)』には算盤と思われる絵が描かれており、鉅鹿(きょろく)(河北省)から出土した算盤の珠(たま)は1108年以前のものと信じられているところから、宋代には算盤は存在していたものと思われる。算盤が急速に普及したのは中国では14世紀から16世紀にかけてである。割り声(ごえ)(二一添作五(にいちてんさくのご)など)を使って行う籌(ちゅう)(または策(さく)、日本では算木(さんぎ)とよばれた)の計算法がそのまま算盤に採用されると籌よりも早く計算できるので、当時の商業・交通の発展と相まって、籌を駆逐して全盛を迎えたのである。

[鈴木久男]

伝来

そろばんは計算法とともに貿易商人あるいは渡明(とみん)僧を通じて日本に伝えられたものであろうが、その時期は確定できない。しかし1592年ごろに中国で出版された李言恭(りげんきょう)らの『日本考(こう)』(もとの本は『日本風土記』で、1573年ごろまでの日本のことが記されている)に算盤のことが記録されており、1595年(文禄4)に天草(あまくさ)で出版された『ラテン・ポルトガル・日本語の対訳辞典』のなかにそろばんとローマ字で記されており、文禄(ぶんろく)の役のとき前田利家(としいえ)が名護屋(なごや)(佐賀県)の陣中で使った日本製の小型そろばん(中国式、9桁)が現存しており、さらに狩野吉信(かのうよしのぶ)が16世紀末ごろに描いた屏風(びょうぶ)図『職人尽絵(しょくにんづくしえ)』の縫取師(ぬいとりし)の絵のなかに両替屋が大そろばんをはじいているなどの資料の存在から、1570年代には中国から舶載されたと考えてよかろう。そろばんはジナともよばれていた。ルイス・フロイスの『日欧文化比較』(1585)やロドリゲスの『日本大文典』にJinaと記されている。

[鈴木久男]

発展

『日本大文典』(1604~1609)は日本語の文法書であるが、日本で使われている計算法は、じさん(足し算)、ひきそろばん(引き算)、掛け算、八算(はっさん)・見一無頭算(けんいちむとうざん)(割り算)の4種があると述べている。宣教師が、割り声を使って行う割り算のことを、日本でいちばん古い現存和算書『算用記(さんようき)』や『割算書』(1622)以前に紹介しているのだから、計算法もまたそろばんが伝えられてまもなく伝来したと考えてよかろう。

珠算の普及に大きな貢献をしたのは吉田光由(よしだみつよし)の『塵劫記(じんごうき)』(1627)、山田正重(まさしげ)(江戸時代前期)の『改算記(かいさんき)』(1659)などで、珠算書として見逃せない本に百川治兵衛(ももかわじへい)(1580―1638)の『新編諸算記(しんぺんしょさんき)』(現存本は1655)がある。これらの算書は割り算、掛け算を図解入りで説明したのち、商業計算に入っている。加減算を無視しており、これが重視されるようになるのは松岡能一(まつおかのういち)(1737―1803?)の『算学稽古大全(さんがくけいこたいぜん)』(1805)以降である。明治以後、運指法や運珠法などが指導されるようになり、珠算教育法が体系化された。

[鈴木久男]

産地

古そろばんを産地別に分類すると、長崎、博多(はかた)、雲州(島根)、芸州(広島)、播州(ばんしゅう)(兵庫)、大坂、京都、大津などである。名古屋、北越、東京などは明治以降の製作である。

これを特徴づけて分類すると、(1)長崎、博多、播州のもの、(2)雲州と芸州のもの、(3)大津、京都のもの、の3系統になる。長崎・博多は明治以後も大型底高のものがつくられたが、他は明治前後を境として、珠は小さく、縦・横とも極端に小型化され、現代のそろばんに近づいた。産地間の先後関係は明らかにできないが、松江重頼(まつえしげより)の『毛吹草(けふきぐさ)』(1638)には肥前と摂津が名産地として紹介され、後の版に大津が加えられている。雲州には1645年(正保2)の文献が残っている。年代のはっきりしたものでは前田利家が陣中で使用したものがもっとも古く、五玉1個、一玉5個のものでは住友家蔵の1623年(元和9)のものが最古である。現在でも産地として播州(兵庫県小野)、雲州(島根県横田・亀嵩(かめだけ))は残っている。

[鈴木久男]

将来

第二次世界大戦以後、電動計算機に次いで電子計算機が、真空管の時代から、トランジスタ、IC、LSI、超LSIの時代へと進展し、そろばんより低価格の電卓の普及でそろばんの必要性は薄らいできた。しかし、計数観念の養成、精神の集中、加減算に便利という点からアメリカ、メキシコ、ブラジルなどの小学校教育の場に取り上げられている。教具として今後も大きな役割を果たしていくだろう。

[鈴木久男]

『鈴木久男著『ものがたり珠算史』(1979・寿海出版)』▽『戸谷清一著『日本珠算史』(1981・暁出版)』▽『竹内乙彦著『図説 そろばん』(1989・共立出版)』▽『下平和夫監修『江戸初期和算選書1~6』(1990~2001・研成社)』▽『和算研究所塵劫記委員会編、吉田光由著『現代語「塵劫記」』(2000・和算研究所)』