精選版 日本国語大辞典 「方言」の意味・読み・例文・類語

ほう‐げんハウ‥【方言】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 共通語・標準語とは異なった形で地方的に用いられることば。また、中央の標準的なことばに対して、地方で用いるその地特有のことば。俚言。土語。なまり。片言。

- [初出の実例]「方言に注する時には其方々々の言を注するぞ」(出典:古活字本毛詩抄(17C前)八)

- [その他の文献]〔王維‐早入滎陽界詩〕

- ② 特定の階級、仲間などの用いることば。隠語・俗語の類。

- [初出の実例]「嗄は俗の方言に、やあと云がごとし」(出典:随筆・秉燭譚(1729)四)

- ③ 地域的な言語体系。ある地帯に通用する言語が全体として一つの言語体系に属すると認められながら、音韻・語法・語彙などに地域的な変異があるときにいう。

- [初出の実例]「此の当国の方言、毛人の方言、飛弾の方言、東国の方言」(出典:東大寺諷誦文(796‐830頃))

- ④ 一般に、言語、特に、その国やその地域のことばをいう。

- [初出の実例]「松前に到り、彼地に在留する魯西亜人に就て彼方言を学ぶ」(出典:遁花秘訣(1820)序)

- ① 共通語・標準語とは異なった形で地方的に用いられることば。また、中央の標準的なことばに対して、地方で用いるその地特有のことば。俚言。土語。なまり。片言。

- [ 2 ] 中国の小学書。一三巻。前漢の揚雄撰。一名、「輶(ゆう)軒使者絶代語釈別国方言」。「揚子方言」とも。方言や地方に残存する古語語彙を集録した書。同義語毎に一括し、適用することばでその意味を説明、使用地域、古語の残存か否かを示す。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「方言」の意味・わかりやすい解説

方言

ほうげん

言語と方言

人間のことばは住む場所によって違う。場所による違いのうち、一つの言語の内部の差が方言である。

どの程度ことばが違ったら言語としての差で、どの程度似ていたら方言としての差なのかについては、さまざまな判別法が唱えられている。中国の非常に違ったことばが中国語としてまとめられ、ラテン語から分かれたスペイン語・ポルトガル語などが別の言語とされるのは、むしろ言語以外の、政治や文化が基準になっている。この意味で、日本語に関して微妙な位置にあるのが琉球(りゅうきゅう)地方の方言である。かつて奄美(あまみ)・沖縄諸島に琉球王国が成立し、その首都首里のことばが文字に記され、全土に通じた時代には、「琉球語」としての地位をもっていたとみなしうる。しかし、明治以降、鹿児島県・沖縄県に組み入れられ、本土と同じ標準語が文章でも教育・行政でも使われるようになって、独立の言語としての地位を失った。さらに、実は日本語から分かれてできたことばであることが言語学的に証明されたこともあり、いまは本土方言と並んで、日本語の二大方言の一つ「琉球方言」として扱われている。

[井上史雄]

共通語と方言

方言はまた共通語・標準語と対立してとらえられる。共通語・標準語も、起源をつきつめるとどこかの方言が基盤にあるが、いったん成立すると、他の方言とはまったく違った価値観でとらえられる。方言とのいちばんの違いは、文章語としても使われることである。

[井上史雄]

いろいろな方言

体系としての方言

方言というと、普通、単語(俚言(りげん))の違いがあげられる。しかし、土地によることばの違い全体を「方言」とよぶというとらえ方によれば、発音・アクセントや文法の違いも重要である。また、ある地方の「方言」というときには、共通語と同じ要素も含まれる。つまり、方言は、言語体系としては共通語と同等の価値をもつ。ここではまず単語の違いを取り上げる。

[井上史雄]

有名な方言

「ことばは国の手形」ともいわれるように、日本の各地にはいろいろな方言がある。さまざまな特色のうちには、その地域の人が気づいて唱えことばのようにしているものがある。「長崎のバッテン」「出雲(いずも)ズーズー」「三河のノンホイことば」「サロ(佐渡)のライコン(大根)」「東京下町のベランメー(べらぼうめ)ことば」「栃木(茨城)のしり上がり調」のように、よく使われることばや発音・アクセントの特徴をうまくとらえたものが多い。また、ある地方独特で、他には通じないとされる方言がある。能登(のと)のベッチャ(違う)、高知のイクニカーラン(行くだろう)などである。方言は、観光土産(みやげ)に利用されることがあり、方言の単語を記したのれん・手拭(てぬぐい)・茶碗(ちゃわん)や、方言会話を記した絵葉書などが売られている。これらに利用されるのは、他の地方の人には意味の見当のつかないような変わった言い方の単語である。このなかには、東北のメンコイ、関西のアカン、九州のヨカ(よい)などのように、全国的に有名なことばもある。

[井上史雄]

気づかない方言

これと逆に、地域差があって、ある地方でしか使われず、共通語にもない言い方なのに、気づかれにくいものがある。西日本のナオス(しまう)、全国各地のコワイ(疲れた)、中部地方のトブ(走る)などがこの例であり、語形が共通語と一致して意味がずれているものに多い。公の場であまり使われないようなことばだと、方言差があることに気づかれることがさらに少なく、文学作品などにも使われることがある。ウルケル(東北で、ふやける)、櫛(くし)で髪をトク(西日本)、みそ汁をモル(東北)、ご飯をツグ(西日本)などである。これに対し、公的な場で堂々と使われることばであるために、かえって地域差があることに気づかないことがある。関西の「モータープール」(駐車場)、西日本の「校区・校下」(学区)、東日本各地の「校時」(~時間目)、鹿児島のラーフル(黒板ふき)などである。全国共通語と思われていることばのなかにも、地域差を示すものがある。「大分」(ダイブ)をダイブン、「難(ムズカ)シイ」をムツカシイと読むのは西日本の人に多い。

[井上史雄]

共通語の方言的背景

全国共通語のなかには、そもそも西日本の言い方だったものが採用された例がある。いくつかの共通語形の日常での使われ方を調べ、分布領域の重心を地図に示した(。線の長さは全国の平均普及率を示す)。Aで囲んだ中のツユ(梅雨)・イエ・オソロシイ・ツララなどは、近畿地方や中国・四国地方にとくに多い言い方が共通語に採用されたものである。これに対し、Cは、東日本とくに関東付近のことばが共通語として採用された例である。Bのように、全国的に普及したことばも、もともとは関西か関東で使われていたものだろう。以上のように、われわれが考える共通語は、さまざまな点で方言と連続的である。

[井上史雄]

独特の方言

以上であげたものは、おもに語形(言い方)そのものが共通語と食い違うような例(とまったく一致する例)であった。各地の方言には、語形が共通語と一致しないものだけでなく、単語の意味が共通語に訳せないような、独特なことばがある。雪国で雪に関する語彙(ごい)が発達しているのが典型的な例である。「下駄(げた)の歯の間につく雪の固まり」(ボッコ、モッコ、デンゴロ)、「木の枝にたまった雪が落ちること」(シズ(オ)レ)など、共通語では一語で表せない意味のことば(特有語)が、雪国ではさまざまに発達している。ドンドヤキ、サナブリなど、民俗に関する名称もこの例であり、東京付近にその行事が存在しないときには、有力な方言の言い方を採用してよぶしかない。このほかにも各地に、共通語にない意味の単語がある。中国地方では、「痛む」ことを、そのようすによって別々の動詞で呼び分ける。東北地方北部や北海道のアズマシイということばは、共通語には訳せないが、英語ならcomfortableにあたる。「水にぬれたときの不快な感じ」(ヤバツイ、東北)や、「背中などがチクチクする感じ」(ノゲッポイ、関東)なども、共通語では一語で表せない。

[井上史雄]

欠落語

以上と逆に、方言では言い表せない意味のあることも注意すべきである。先にあげたような自然・文化・社会による原因がない地域では、それに関することばは発達しない(たとえば、雪についての語彙は、沖縄では非常に少ない)。また、共通語には、ニモカカワラズとかマスマスモッテのような論理的表現が整っているが、方言には欠けていることが多い。政治・経済・科学などの分野に関する、近代社会特有の多くの単語も、方言本来の語彙体系には存在しない。ただ、その土地の人の日常の生活や感情に関しては、方言は実によく表現しており、話し手にとっては、方言はかけがえのないことばである。

[井上史雄]

分化と統合

方言差の大小

方言差の大小は、一般に人間の交流に左右される。交通不便な所、交流の少ない所(離れ島や山間部)では方言差が大きい。自給自足的な地域でも一般に方言差が大きい。これに対し、交通手段が発達し、人の相互交流の盛んな近代国家では、方言差は一般に小さい。ことに中央集権制度の整った国家では、方言差が早く失われる傾向にある(たとえばフランス)。これと逆に封建領主制が発達し、近代的統一国家の成立の遅れた国では、方言差が発達している(たとえば日本やドイツ、イタリア)。

[井上史雄]

方言の統合・共通語化

世界各地の未開社会では、ことばの違いが大きい。太古の原始社会でも相互の交流が少なかっただろうから、方言差は大きかっただろう。そうすると、歴史的には、現代に近づくにつれて全体として方言差が薄れる方向への変化が考えられる。一方、比較言語学では、等質な祖語が、各地に散らばって分化し、別々の方言になり、さらに違いが大きくなって、別の言語になるというプロセスを考える(系統樹説)。いまの方言差も、昔はなかったことになる。以上のように、ことばの違いが大きくなる方向への変化と、小さくなる方向への変化という矛盾した動きは、方言のなかにもみいだされる。日本でいえば京都のような、中央の勢力のある方言が周囲に広がり、それまでの方言差を少なくする統合のプロセスは、歴史上つねに進行してきた。「方言周圏論」や歴史言語学でいう「波動説」Wellentheorieも同様な考え方である。ある部族や国家が急速に勢力を広げたために、その言語の通用範囲を広げ、領域内の他の言語を絶滅するのも、この統合への動きである。近代社会の各所で観察されている「共通語化」もこの統合の動きである。共通語化という現象は、各地独特の方言が失われて、京都や江戸のことばに近づいていくという形で、歴史上つねに進行してきた。たとえば、奈良時代の東日本の方言のおもかげは、断片的に残るだけで、現在の東日本のことばは、大部分平安時代の京都のことばが伝わってできたものとして説明できる。

[井上史雄]

新方言

しかし逆に、辺境で方言が独自の変化をすると考える「孤立変遷論」も成立する。現在でも各地で新しく方言が生まれており、分化の動きがある。若い世代が老人と違う新しいことばを使い、しかも話し手自身も全国共通語ではないと意識しているもので、「新方言」とよばれる。関東・東北のかなりの地域で老人のヨカンベーから若者のイーベ(よかろう)に交代している例、西日本各地でヨマザッタ・ヨマナンダからヨマンカッタ(読まなかった)に、山ジャから山ヤ(山だ)に変化している例のように、広い地域で進行する例もある。「~ジャン(カ)」は東海地方で発生し、いま東京から北日本に広がりつつある。子供の世界では、共通語とかかわりなく新しいことばがつくられて広まる。「じゃんけん」の掛け声も各地で新しく発生しつつあり、東京には、千葉のほうからチッケッタという掛け声が入りつつある。このような新方言化は、関東地方や東京自体をも含めて、全国各地でいまなおさまざまに進行しつつある。これは、歴史上続いてきた方言の分化という流れの一こまと位置づけることができる。このように、現在の共通語化や新方言のような現象も、統合と分化という日本語方言の歴史全体の流れのなかの最近の一こまなのである。

[井上史雄]

方言の形成

移住によって新しく人が住んだときに、新しい方言差が十分に発達するには、定住後2、3百年では不十分なようで、たとえば北アメリカの英語や南アメリカのスペイン語・ポルトガル語の方言差は、いまだにそう大きいものではない。北海道内陸部は100年前後の定住の歴史しかなく、しかも移住者の出身地はさまざまだった。そのため全国共通語に近いことばが採用されたが、アクセントをはじめとして、東北方言の影響がかなりある。北海道独自の言い方、また北海道の中での新たな地域差は、いまやっと発達し始めている。大きな方言差が形成されるには、数百年、千年という期間が必要なようである。日本国内の方言差も、文献以前の時代から形成されてきたのだろう。

[井上史雄]

各地の方言

方言区画

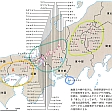

各地の方言を、相互の地域差という観点から位置づけるのが「方言区画」である。ここでは音韻・アクセントを重視した区画と、文法・語彙を重視した区画を掲げる(・)。まず、日本語は、本土方言と琉球方言に二分される。次に八丈方言が分離され、本土方言は東西に二分されるが、東北と九州は他とかなり異なる。

[井上史雄]

日本語史と方言

各地の方言の特色を、日本語の歴史と関係づけてみよう。琉球方言は、独自の方向に発展したものの、古代日本語の残存がよく指摘される。また、九州のことばは、発音や文法などで中世日本語のおもかげをとどめる。近畿・中国・四国地方の方言は、近世の上方(かみがた)語の様相を反映する。なかでも近畿地方のことばは、さらに新しい変化を示している。中部・関東地方のことばは、現代共通語の基盤としての東京語と近い。そのなかで西関東方言は、江戸時代の町人ことばに似る点がある。東北地方の方言は古い日本語を残すこともあるが、文法や音韻では、むしろ新たに変化をおこした点も多い。

次に、個々の言語現象ごとに、全国のようすを見渡そう。日本の諸方言は、ほぼ奈良・平安時代の文献に記されているようなことばから変化したものと考えられる。古い時代の日本語の相を残しているか、それとも現代共通語と比べて独自の変化をおこしたかに着目して、概観しよう。

[井上史雄]

語彙

言語(方言)地理学では、個々の語の呼び名を1枚1枚地図に描いて変遷をたどってきた。一般に東北地方や九州には古い日本語の言い方が残る。「とんぼ」をさすアキズ系のことば、「地震」をさすナイ・ナエなどである。また、四国や山陰・紀伊半島などにも古い言い方の残ることがある。これに対し、近畿地方や瀬戸内海沿いには、近世以降に京都あたりで生まれたと思われる比較的新しい言い方の広がる例が多い。「肩車」のカタクマ、「臭」のカザ、「ふざける」のチョーケルなどである。単語の使用頻度数という点から方言分布をみると、日常よく使われる語(たとえば「高い」「人」)は、古い時期に成立したものが多く、全国に同じ言い方が普及している。これに対し、たまにしか使われない語(たとえば「かまきり」「つむじ」)は、各地でさまざまな言い方があり、あまり古いことばは残っていない。古来の「和語(やまとことば)」、中世以来盛んに使われた「漢語」、近世・近代にヨーロッパなどから入った「外来語」のような分け方からみると、方言語彙の圧倒的部分は和語である。共通語では外来語で表すものを、和語で表す例も多い(タマナ=キャベツなど)。ただし、まれには、共通語にない漢語や外来語を用いることもある。城下町付近には、「過分」「笑止」など漢語に基づくことばが(意味を変えたりして)使われることがある。一方、バンコ(腰掛)、ボーブラ(かぼちゃ、ともにポルトガル語から)などのように、西日本には、古く西欧から入った外来語がある。

[井上史雄]

音韻・母音

奈良時代の日本語では、母音が8個あったといわれるが、琉球方言の一部を除くと、現代日本の諸方言は、平安時代以降の五母音の体系から生まれたものである。その後、母音が続くのを避けるために、連続する母音をまとめて、各地の方言で新しい母音ができた。名古屋付近の老年層では母音が8個あり、新潟県中央部の方言は母音が7個あるが、ともに新たに生じたものである。一方、母音の区別をなくして数を少なくする動きもあり、沖縄や東北の方言の一部などでは3個とか4個になっている。東北方言の大部分では、母音そのものの数は6個または5個だが、音節によって区別をなくし、シとス、ジとズ、チとツ、イとエなどが同じ発音になる。これは、東北方言の母音の音色が他と違うせいである。この点、東北と山陰と琉球などに似た現象がみられるが、古い発音の残存ではなく、各地で独立に変化したと考えられる。

[井上史雄]

音韻・子音

子音については、古い発音が方言に残ることもあり、各地で独自に変化することもある。ハ行子音は古くはpだったが、これは沖縄県各地に残る。その後ファ、フィ、フ、フェ、フォのように変化したが、この発音は東北や日本海岸一帯・沖縄県などに残る。この地域の大部分は、同時に観音クヮンノン・元旦グヮンタンのようなkwa, gwaの発音を残す。kwa, gwaは平安時代に生じた発音である。ガ・ザ・ダ・バ行の濁音の子音は、かつては鼻にかかった発音で、いまも東北地方や四国などにカンガミ(鏡)、オンビ(帯)のような発音が残る。しかし、東北方言でカ行・タ行子音が有声化して、共通語のガ行・ダ行と同じように濁って聞こえるのは、後世の新しい変化であろう。一方、琉球方言では、息が強いか弱いかによる新たな子音の区別が生じている。「セ」は、かつてシェ[ʃe]のように発音されており、室町時代の関東からセ[se]のような発音が広まった。いまでも古いシェの発音は西日本で多く聞かれる。このように、国土の両端では、古い発音を残すとともに、新しい変化も発生させている。

[井上史雄]

アクセント

近畿・四国地方の京阪式アクセントは、奈良・平安時代以来いままであまり変わっていない。中部地方以東と中国地方などの東京式アクセントは、京阪式アクセントが変化して生じたものとされる。東京式アクセントのさらに変化したものが、九州南西部や埼玉県付近の特殊アクセントである。九州中央部と茨城県から宮城県にかけての一型(いっけい)(無)アクセントというのは、「箸(はし)」と「橋」などの高低の区別をしない方言で、アクセントの単純化の行き着いたものとされる。琉球方言のアクセントは九州と同じアクセントから変化を重ねたものである。このように、アクセントについては、古くからの文化的中心地である近畿地方で昔のアクセントを保ち、周辺ほど崩して、区別を失うという方向への変化がみられる。すこし以前までは、各地で、アクセントの崩れる方向への変化が、世代差の形で観察された。

[井上史雄]

文法

ここでは、文法のうちでも活用形について、まず終止形・連体形について述べる。琉球方言の動詞・形容詞の終止形カチュン・アカサンなどは、書キ+居リ、赤サ+有リのような構成から生じたもので、現代日本語とは異なる方向に発展したとみうる。宮古島では、動詞の連用形にあたるものを連体形にも使うが、これは古代日本語の、活用形分化以前の古い形を残すものとされる。奈良時代の東日本の方言では、形容詞と動詞の連体形が西日本と違っていたが、いまは一部に残るだけである。次に終止形・連体形以外について述べる。一段活用動詞の命令形については、西日本のウケヨ(ウケイ)、東日本(と九州)のウケロのような違いがある。これは昔からあったようだが、東日本の一部ではさらにウケレのようにエ段にした。これによって、五段動詞も一段動詞も仮定形・命令形双方がエ段で終わることになり、活用が単純化された。平安時代の京都で、動詞・形容詞の連用形などで音便形が生じた。ほぼ日本全体に普及したものもあれば、西日本の一部のみに当時の名残(なごり)を残すものもある。買(カ)ヒタ―→買(コ)ウタ、赤(アカ)ク―→赤(アコ)ウのようなウ音便は、おもに西日本に分布し、東日本ではこの変化を受け入れていない。形容詞では、九州で「うれしくて」をウレシューシテというのは古い言い方の名残である。また、九州南西部の形容詞のカ語尾(良(ヨ)カなど)は、平安時代ごろに用いられた形容詞のカリ活用の残存である。東北地方ではこれと逆に、形容詞で、アカイ‐カッタ、アカイ‐ク‐ナル、アカイ‐ケレバのように、語幹のかわりに終止形アカイがすべての活用形に現れ、活用の単純化、ひいては無活用化の傾向を示す。次に、動詞の活用の種類をみよう。平安時代の京都のことばでは、動詞の活用が、四段活用、上・下の一・二段活用、カ・サ・ナ・ラ行変格活用の9種類あった。現代共通語では、一・二段活用の区別をなくし、四段・ナ変・ラ変が五段活用になったため、五段活用、(上・下)一段活用、不規則活用(カ変・サ変)などに単純化された。しかし、九州や紀伊半島の方言では、駆(カ)クルのように、二段活用のおもかげを残す。また、西日本には死ヌルのように、ナ変の名残もある。ただし、九州の一部では、一段活用を、見ラン・見レのように、(ラ行)五段活用にする新しい傾向が広がっている。東北・関東地方などでは、共通語と同じように簡易化したものに加え、サ変をサネのように五段化したり、カ変をキナイのように一段化する動きがみられ、さらに活用の種類を少なくしている。このように、動詞・形容詞に関しては、西南日本で古いものを残し、東北日本で新しく簡易化するという傾向がみられる。

[井上史雄]

方言意識

方言についての意識やイメージという点から歴史を振り返ると、江戸時代中期までは、近畿ことに京都のことばがきれいなことばとされていた。そのころの東日本のことばは訛(なま)っていて乱暴だとみられていたが、江戸が大都市として成長すると、江戸、東京のことばが正しいことばとされた。大都市では、ことばの正しさに関する意識が強く、発音や文法の乱れを押しとどめる力が働いた。京都や東京から離れた地域ではことばの正しさの意識がそう強くなく、独自の変化を遂げたのであろう。

[井上史雄]

『柴田武著『日本の方言』(岩波新書)』▽『徳川宗賢著『言葉・西と東』(『日本語の世界8』1981・中央公論社)』▽『大野晋・柴田武編『方言』(『岩波講座 日本語11』1977・岩波書店)』▽『飯豊毅一他編『講座方言学』全10巻(1982~・国書刊行会)』▽『大石初太郎・上村幸雄編『方言と標準語』(1975・筑摩書房)』

改訂新版 世界大百科事典 「方言」の意味・わかりやすい解説

方言 (ほうげん)

dialect

言葉が場所によって違うときに,そのある地域で使われる言葉を指していう。普通は場所による違い(地域方言)を指すが,欧米では社会階層,職業による違い(社会方言)をも〈方言〉ということがある。

方言の概念とその周辺

方言と俚言・訛

学問的には〈方言〉を,ある地域で使われる言葉の全体を指す用語として使う。しかし一般に〈方言〉というと,個々の単語,しかも共通語と語形の違うものを指していうことも多い。観光みやげの手ぬぐいやのれんなどに取り上げられたり,いわゆる〈方言集〉に載るのがこれである(たとえば鹿児島なら〈おいどん=私〉〈おごじょ=娘〉〈よかにせ=好男子〉などといった単語)。方言学では,このような単語を〈方言〉と区別して〈俚言(りげん)〉と呼ぶ。一方,〈訛(なまり)〉は,発音やアクセントの共通語とのずれをいうことが多い。一般にいう〈東北弁〉〈京言葉〉などの〈~弁〉〈~言葉〉は,個々の単語を指すこともあり,その地域の言葉全体を指すこともある。言葉の地域差には,単語の語形と意味の違いや,文法的な違い,発音・アクセントの違いなどがある。また〈ソラ〉とか〈ヨム〉のような地域差のない要素も,地域差のある要素と同様に,ある地域の言葉として〈方言〉の一部をなす。

方言と言語

〈方言〉はまた,〈言語〉の下位区分でもある。ふつう,言葉がまったく通じないほど違うのは言語としての違いで,少しでも通じる場合が方言としての違いとされる。しかし言語と方言の境界を定めるのは難しい。中国の南方と北方の言葉は通じないほど違うのに,中国語の方言とされる。一方,デンマーク語とノルウェー語・スウェーデン語は通じるくらいに似ているのに,別の言語とされる。それはそれらが別の国家の言語で,別の文章語・標準語をもつためである。日本語についても琉球地方の言葉が問題になる。かつての〈琉球王国〉の領域(奄美大島以南)の方言は本土方言と通じないくらいに違う。以前は首里の言葉が領域内に通じ,文章に記されるなど,独立の言語〈琉球語〉としての地位を備えていた。しかし,近代以降日本の国土となり,日本語の標準語が圧倒的な勢いで広まった。また,この言葉が本土の言葉と同じ祖語から分かれたことが言語学的に明らかになったこともあり,今は日本語の一方言〈琉球方言〉として扱われている。

方言と標準語・共通語

〈方言〉はまた,〈標準語〉〈共通語〉と対立する概念としても用いられる。標準語・共通語は国内に広く通じるが,方言は限られた範囲にしか通じない(このため〈地域語〉とも呼ばれる)。また,方言は母語として最初に家族や周囲から習得する話し言葉であり,共通語はその後,教育や文章を通じて,多くは書き言葉に近いものとして習得されるという違いがある。

東京語と方言

共通語の成立基盤となった土地(政治的・文化的中心地)には方言がないとされることが多い。しかし,東京語も,東京人が母語として身につける点では,他の方言と同等である。また,東京語は標準語・共通語といつも一致するわけではない。下町の〈ヒ〉と〈シ〉の混同(〈シル=昼〉など)はよく知られているが,〈シュ〉と〈シ〉,〈ジュ〉と〈ジ〉の混同は山の手でも聞かれる(〈シジツ=手術〉など)。また,〈オッコッチャッタ〉〈ユ(言)ッチャー〉〈見シテヨ〉などの表現は,文章には使われず,使用地域も狭く,東京方言の典型とみてよい。さらに東京語は,他の地域の方言と別格の存在ととらえられることが多いが,実際には連続的である。まず,東京の話し言葉で標準語・共通語と違うものの大部分は,実は周囲の関東方言と共通のものである。さらに江戸時代以来,関西起原の単語(〈ウロコ〉〈シアサッテ=明々後日〉)が入っていて,関東方言の中で〈言語の島〉をなすことがある。関西弁からの影響は,〈ドマンナカ〉のように,今でもある。また,周囲の関東方言から都区内に流入する現象も今なおあり,東海地方から横浜を経て入った〈ジャン〉などはその一例である。さらに〈チガカッタ〉(違っていた),〈ミレル〉(見ることができる)のように,周囲の方言で起きた変化が東京の若い人に入りこむことがある。東京語は,意識においては他の方言と別格であるが,言葉そのものについては他の方言と同等に扱いうる。

方言の諸特徴

生活語としての方言

方言は,個人にとってみれば,話し手が幼いときから身につける言葉であり,成人以降も,その地域で生活するためにはぜひとも必要な,かけがえのない言葉である。この点に着目して,方言を〈生活語〉と呼ぶことがある。方言は住民の日常生活や意識をよく反映する。たとえば雪国では雪について多くの言葉があり,漁村では潮の流れや風の向きについての名が詳しくつけられている。これに対し共通語は,論理的表現(〈ニモカカワラズ〉〈ソレニモマシテ〉など)は整っているが,農林漁業関係の単語などは不十分である。共通語に翻訳不可能な語は各地にある。〈ヤバツイ〉(水にぬれて不快な感じ。東北),〈ツル〉(2人で持ち上げる。中部),〈ウバル〉(はれものが圧迫されたように痛む。中国地方)のように,特別な動詞や形容詞もある。また,たとえ共通語に翻訳可能な語であっても,方言は幼いときから具体的な場面や感情に結びつけて習得されるため,〈かわいい〉〈苦しい〉などにあたる方言の言い方には,共通語におきかえられないニュアンスがあると感じられている。

方言と社会

現代社会では方言の使われる場面が以前より狭くなってきている。日本を含めて多くの社会で,方言と共通語は場面によって使い分けられる。家族や友人とうちとけた話をするときには方言が使われるが,おおぜいの前であらたまった話をするときには,たとえ方言が通じる相手だけであっても,共通語が使われる。方言の使われる場面は,図1に示すように地域によっても違う。これはまた,人による違いとしても反映される。若い人,女性,学歴の高い人,ホワイトカラー,転居した人などは,ふだんでも共通語を多く使う傾向がある。また同一地方の中でも,都市の居住者は方言をあまり使わない。こうして,共通語は〈よい言葉・ていねいな言葉〉とされ,方言は〈悪い言葉・汚い言葉〉としばしば位置づけられる。方言を使わないようにする運動はいまでもみられ,このためもあって,方言を話すことにひけめを感じる意識が生じる。よその土地に出て出身地に劣等感を抱く場合は,さらに増幅される。これがいわゆる〈方言コンプレックス〉である。関西人は方言コンプレックスが少ないとされるが,これは地域や人のイメージが方言にまつわりついて生じる〈方言イメージ〉の違いのためでもある。いくつかの実際の調査が示すところによれば,多くの人々が東北弁は〈重苦しい〉など,知的マイナスのイメージが強く,東京弁は〈能率的〉など,知的プラスのイメージが強い。関西弁は〈やわらかい〉,九州弁は〈素朴〉などと感じられている。しかし,これらのイメージは言葉そのものや事実に基づくわけでなく,いわれのない決めつけである。

方言と書き言葉

方言は,従来,公的な場面には現れない,いわば〈裏方〉の存在とされていた。方言と共通語との大きな違いは,文章語との結びつきである。歴史的には,日本でもヨーロッパでも,文字・文章に書き記された方言が共通語・標準語の地位に上昇した。日本人が〈古文〉として接する文章は,奈良・平安時代の近畿地方の方言を写したものである。江戸時代中期以降は,江戸の言葉が文章に結びつき,明治以降,言文一致運動による文学作品や教科書では,東京の言葉が圧倒的地位に立つこととなった。奈良時代の《万葉集》の一部に東日本の歌が収録されたのを除くと,政治的・文化的中心地以外の方言で文が記されることはまれであった。現代でも民話の文字化や写実的な小説の会話文などを除くと,方言で文章が記されることはあまりない。しかし,最近はやや違う傾向も現れてきている。若者が話すとおりに書く文体(第二の言文一致体)では,東京の話し言葉や各地の方言が意識的に使われることがある。また,劇画のせりふにも方言が現れる。とくに関西弁は,芸能人の書いた本のほか,やや固い内容の本にも使われることがある。

方言と放送

話し言葉の世界においても,会議での演説や放送では原則として方言は避けられ,標準語・共通語を使うべきとされてきた。しかし最近は,娯楽番組やディスク・ジョッキーに各地(とくに関西)の方言が登場し,いわば〈方言の復権〉を示している。なお,沖縄では以前から方言ニュースが流されており,また琉球方言訳の聖書を用いての琉球方言による伝道の番組もある。テレビドラマでも,以前は各地の方言を人工的にまぜあわせた〈普遍的(舞台)方言〉が使われていたが,最近は現地の方言を使う〈方言リアリズム〉が盛んである。ただこれらの現象は,方言の社会的活躍範囲が広がったとみるよりも,むしろマス・メディアの言語が日常の多様な話し言葉に近づきはじめた,とみるべきである。

共通語化と新方言

日本でも外国でも,多くの近代的な国家では共通語が普及し,昔ながらの方言は消えようとしている。これを惜しんで方言を記録し保存しようという動きもある。しかしその一方で,方言自体の変化・改新が現在でも観察される。西日本の若者に,〈ジャ〉にかわって関西弁の〈ヤ〉が使われ,〈書カナンダ・書カザッタ〉にかわって〈カカンカッタ〉が広がり,東日本の若い人の間では,〈ベイ〉の接続が単純化しつつある(図2)などの現象がある。また,各地の子どもたちの間には新しい遊び言葉が生まれ,広がりつつある(〈タッチオニ=鬼ごっこ〉など)。このような〈新方言〉は全国で観察される。東京の若い人の間に新しい言葉が生まれ,ときに〈まちがっている〉〈乱れている〉と非難されるのも,同一の現象である。これらの世代差は,歴史上つねに続いてきて将来も続くはずの,方言の変化,日本語の長期的変化の中間段階である。

日本語の方言区画

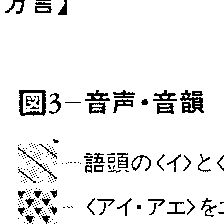

各地の方言を,相互の地域差という観点から総合的に性格づけて,地図上で区分するのが〈方言区画〉である。しかし,これはそう単純なものではなく,どんな言語現象を重視するかで,いろいろな分け方が考えられる。またこれと別に,標準語・共通語との近さという観点から諸方言を位置づけることもできる。図3~6に,音声・音韻,アクセント,文法,語彙に分けてみると,アクセント(図4)以外では,東京付近・関東の言葉が標準語・共通語に近く,東北,九州,とくに沖縄の言葉が遠く,近畿地方の言葉は中部地方を飛び越えてやや標準語・共通語に近い,という傾向がみられる。これは,かつての共通語としての関西方言から現代の共通語に取り入れられた言葉が存在するためである。文法(図5)と語彙(図6)については,多くの現象の分布パターンをコンピューターにかけて境界線を出した。そこでは北アルプス(岐阜・長野県境)が東西日本の境界になっている。

→言語[言語と方言] →言語地理学

執筆者:井上 史雄

方言 (ほうげん)

Fāng yán

中国,前漢の揚雄が著した中国最初の方言辞典。《輶軒使者絶代語釈別国方言》が正式の名称で,《別国方言》《方言》と略称される。13巻,1万1900字あまりを収める。《爾雅(じが)》の体例に倣い,古今および各地方の同義語を類別し,通用範囲を注記している。中国語の方言研究,古代語彙の研究に不可欠の資料である。注に晋の郭璞(かくはく)の《方言注》,清の戴震の《方言疏証》がある。周祖謨《方言校箋(附通検)》は校訂も整い信頼しうる。

執筆者:松尾 良樹

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「方言」の意味・わかりやすい解説

方言【ほうげん】

→関連項目小倉進平|金田一春彦|物類称呼

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「方言」の読み・字形・画数・意味

【方言】ほう(はう)げん

軒(いうけん)の

軒(いうけん)の に出づ。

に出づ。 國を

國を

し、異言を

し、異言を 覽する

覽する 以(ゆゑん)なり。車軌の

以(ゆゑん)なり。車軌の はる

はる 、人迹の蹈む

、人迹の蹈む 、畢(ことごと)く載(の)せざる靡(な)し。

、畢(ことごと)く載(の)せざる靡(な)し。字通「方」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「方言」の意味・わかりやすい解説

方言

ほうげん

dialect

方言

ほうげん

Fang-yan

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の方言の言及

【共通語】より

…古代ギリシアのコイネー,アフリカのスワヒリ語,現在の世界各地での英語などがこの例である。しかし日本では,〈国内の広い地域で共通に理解される,方言以外の言葉〉の意味で使われることが多い。 第2次大戦前は〈方言〉と対立する概念は〈標準語〉といわれたが,戦後〈共通語〉という術語が広がった。…

【言語】より

…その乖離が進みすぎると,文字言語の方を改革する動きが生ずる。もう一つの理由は,文字言語が多くの場合,その国(地域)の支配的な方言に立脚して定まるという点にある。すなわち,それ以外の方言の話し手にとっては自らの音声言語とその文字言語が初めから乖離したものなのである。…

【国語学】より

…第1に,国語学という表現は,〈国語を一般的に対象とする学問〉として理解されうるし,そのほうが,語として自然でもある。すなわち,国語学が,一般的な意味での国語に関する学問であるならば,スイスにおける国語と日本における国語との性質や相違を論じたり,あるいは,標準語と方言ないし少数民族の言語との関係や,文語と口語との関係などを理論的に論じたりするのが,国語学であろう。現実の国語学は,このような意味のものではないが,ただ,国語政策や国語教育の問題に対してどういう態度をとるかは,学者によって異なっている。…

【母語】より

…しかし,その〈言語〉をどう解するかによって,広い意味での母語と狭い意味での母語を概念的に区別することが可能である。 広い意味での母語とは,たとえば日本人にとっての日本語のようなもので,ある個人が最初に習得した方言をその後なんらかの理由で捨て去るか変質させても,現在話しているものが日本語のいずれかの方言(もしくは,それに近いもの)である限り,彼にとって日本語が母語であるということができる。狭い意味では,最初に習得した方言が母語であり,その後それを捨て去ったり変質させてしまったりすると,母語を(完全に,あるいは部分的に)喪失したというべき状態になる。…

【琉球語】より

…〈琉球列島〉の全域,すなわち奄美諸島,沖縄諸島,宮古諸島,八重山諸島で話されている諸方言の総称。〈琉球方言〉ともいい,後述するようにふつう〈本土方言〉とともに日本語の二大方言をなすとみられている。…

【文字学】より

…のち,この体例にならったものが多く,その最も早いものに魏の張揖(ちようゆう)の《広雅》がある。古語ではなくして,方言を整理収録したものに揚雄の《方言》がある。方言には国名・地名を用い,今日の普通話(共通語)にあたるものを〈凡語〉〈通語〉と記す。…

※「方言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...