精選版 日本国語大辞典 「テープレコーダー」の意味・読み・例文・類語

テープ‐レコーダー

- 〘 名詞 〙 ( [英語] tape recorder ) 磁気を用いた記録再生装置の一つ。磁性体粉を塗布した合成樹脂などのテープを定速で走らせながら、ヘッドと呼ばれるすきまを持つ小形電磁石を接触させ、電磁石を流れる電流を入力信号の大きさに応じて変化させて、磁化することにより信号を記録する。再生時はテープを録音時と等速度で走らせ、ヘッドでテープの磁気の変化を電流に変換し、増幅する。テレコ。

- [初出の実例]「テープ・レコーダーを逆回しでもするように」(出典:ピアノ(1952)〈壺井栄〉)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「テープレコーダー」の意味・わかりやすい解説

テープレコーダー

てーぷれこーだー

tape recorder

磁気テープに音声信号を記録する装置で、普通、再生もできる。音声信号を連続波形のまま記録するアナログ方式と、デジタル信号に変換して記録するデジタル方式とがある。

[金木利之・吉川昭吉郎]

原理

鉄片のような磁性体を永久磁石に接近させると磁化され、永久磁石を遠ざけたあとも鉄片には磁気が残る。これは残留磁気といわれる。次に永久磁石と鉄片のかわりに、それぞれを磁気ヘッドと磁気テープで置き換えて考え、磁気ヘッドに巻いたコイルに音声信号電流を流すと、磁気ヘッドの両端にはその電流の向きに応じて磁界がつくられる。そこで、磁気ヘッドに磁気テープを接触させて移動すると、テープに塗布してある磁性体が、ヘッドのつくる磁界の強弱に応じて磁化され、テープをヘッドから離しても、鉄片の場合と同様にテープの上の磁性体に磁気が残る。このようにして磁化されたテープからわずかな磁束が生じているので、テープを磁気ヘッドに接触させてテープを移動すると、テープ上の磁気の変化に応じてヘッドに巻いたコイルを通過する磁力線が変化し、コイルに音声信号電流を生ずる。以上が磁気録音における記録、再生の原理である。なお、テープ上の記録を消去するにはテープに直流または交流磁界を加えるが、その強さは記録に必要な磁界の大きさより一般にかなり大であるので、消去専用のヘッドを用いるのが普通である。

[金木利之・吉川昭吉郎]

歴史

1888年アメリカの雑誌『ジ・エレクトリカル・ワールド』The Electrical WorldにスミスOberlin Smith(1840―1926)が磁気録音に関する最初の着想を発表した。その後、1898年デンマークのパウルセンは、記録媒体として鋼線(ピアノ線)を用いた磁気録音機テレグラフォンTelegraphonの試作を行った。この録音機は1900年のパリ万国博覧会に出品され好評を博した。パウルセンはさらに1907年に直流バイアス法を発明し、それまでより雑音、ひずみの改善を図った。1930年ごろにはドイツのテレフンケン社から記録媒体に鋼線を用いたものや、イギリスのマルコーニ社から鋼帯を用いた録音機が発売された。1935年にはドイツのAEG(アーエーゲー)社がプラスチック・ベースの磁気テープを用いたマグネトフォンMagnetophonとよばれる録音機を発売した。これがテープレコーダーの原形と考えられている。一方、直流バイアス法よりはるかに雑音、ひずみが少なく、大出力の得られる交流バイアス法の研究が日本、アメリカ、ドイツでおのおの別個に進められ、1940年前後に特許出願が行われた。

日本では東北大学の永井健三(1901―1989)、五十嵐悌二(いがらしていじ)による特許が1938年(昭和13)に出願され、テープレコーダーに広く採用された。第二次世界大戦の期間においてもドイツの録音機は技術的な発展を遂げ、おもに軍用に利用された。大戦後、ドイツの技術はヨーロッパ、アメリカに渡った。日本における最初のテープレコーダーは1949年(昭和24)に東京通信工業(現在のソニー)で試作され、1950年に発売されたが、当時のおもな用途は学校での語学教育用であった。1951年には民間放送のラジオが開局してテープレコーダーが利用されるようになり、1958年には量産による低廉化で家庭にも普及し始めたが、当時のものはいずれもオープンリール式であった。1956年に放送用としてカセット式テープレコーダーが開発されたが、家庭用として普及するまでには至らなかった。1962年にオランダのフィリップス社からコンパクトカセット方式が発表された。当時、他のカセット方式も種々試みられたが、フィリップス社のコンパクトカセット方式が性能的に優れていたことと、同社が決めた基本仕様を守り互換性が保たれることを条件に各メーカーに技術の無償公開を行うという英断が行われたため、日本を含む世界各国のメーカーがこの方式を採用して、コンパクトカセットの国際的な標準化が確立された。

[金木利之・吉川昭吉郎]

磁気テープ

磁気テープは、ポリエステルなどを材料とするテープ状のプラスチックフィルムに、磁性体の粉末を塗布または蒸着してつくられる。磁性体にはさまざまなものが用いられ、それぞれに応じた呼び名で分類される。

(1)ノーマルテープ 二酸化第二鉄(ガンマ・ヘマタイトγ-Fe2O3)の粉末を用いたテープ。1962年オランダのフィリップス社が世界で初めて録音用テープとテープレコーダーを発売したときに使われたテープ。安価で製造しやすく、広く普及した。オープンリール用のテープとしては、磁性体の粒子を細かくして、高い周波数帯域の特性を向上するなどの改善を重ねながら、ノーマルテープは基本のテープとしての地位を保ち続けた。これに対して、テープ幅が狭く、テープ速さが遅いなどのハンディキャップをもつコンパクトカセット用の場合、高品質の音楽録音・再生を行うには、ノーマルテープは性能的に不十分で、これに対応するためにさまざまな高性能テープの開発が行われた。これら各種のテープは磁気特性が微妙に違うため、のちに国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)によって四つのタイプ(Type)に分類されるようになった。ノーマルテープはType Ⅰに分類される。

(2)クロムテープ 二酸化クロムCrO2の粉末を用いたテープ。1970年ドイツのBASF社やアメリカのメモレックス社などから発売された。高い周波数帯域の特性に優れた高性能テープであるが、ノーマルテープに比べると録音感度が低く、録音におけるバイアス電流、消去における電流も多く流す必要がある。Type Ⅱに分類される。

(3)コバルトテープ(コバルトドープ酸化鉄テープ) 二酸化第二鉄粒子にコバルト粒子を付着させたもの。1972年にアメリカの3M社から発売された。高い周波数帯域の特性に優れ、ダイナミックレンジも広い。分類上はType Ⅱである。後年、クロム公害でクロムテープの製造と使用が制限されるようになると、Type Ⅱテープの主流となる。

(4)フェリクロムテープ 二酸化第二鉄の上に二酸化クロムを塗布した二層構造の磁性体をもつテープ。1973年(昭和48)に日本のソニー社から発売された。感度が高く、周波数特性も良好である。Type Ⅲに分類される。

(5)メタルテープ 鉄または鉄合金の粉末を用いたテープ。1978年にアメリカの3M社から発売された。特性はよいが、クロムテープよりさらに大きな録音・消去用バイアス電流を必要とする。Type Ⅳに分類される。

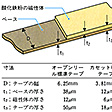

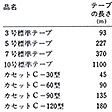

テープの寸法および厚さについては、オープンリール用でリールの直径は7.5センチメートル(3インチ)、12.5センチメートル(5インチ)、17.5センチメートル(7インチ)、26センチメートル(10インチ)の4種類がある。テープ幅は6.25ミリメートル、厚さは8~50マイクロメートルである。この厚さによってテープの長さが異なり、録音時間も変わる。たとえば、直径17.5センチメートルのものでも厚さ18マイクロメートルと50マイクロメートルのテープでは録音時間が1時間と2時間のように差が生じるし、テープスピードによっても当然録音時間が異なる。

カセット用のテープは往復の録音時間によってC-30、C-45、C-60、C-90、C-120のようによばれ、それぞれ30分から120分収録できることを示している。テープ幅は3.81ミリメートルに統一されており、これが10×6.5×0.8センチメートルのケースに収められている。テープの厚さはC-60で18マイクロメートル、C-120で9マイクロメートルである。なお、これらの磁気テープは1980年代後半ごろからデジタル録音メディアに主力の座を奪われ、2000年代以降は生産が縮小もしくは中止されたものもある。

[金木利之・吉川昭吉郎]

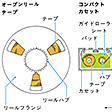

テープのトラック

オープンリールのテープの使用方法としては、テープ幅全面を使って記録するフルトラック、テープ幅を上下二つに分けて上に左側、下に右側のステレオ信号を記録する2トラック、テープを四つに分けて往復でステレオ信号を記録する4トラックなどがある。4トラックは2トラックの2倍の長さの記録ができる。カセット方式では、モノラル(モノホニック)の場合は2トラックに、ステレオの場合は4トラックに記録される。

[金木利之・吉川昭吉郎]

形式と種類

テープレコーダーはテープ駆動系、録音・再生・消去の各ヘッド、および録音アンプ、再生アンプなどで構成されており、家庭用ではスピーカーを備えたものが多い。

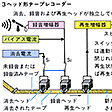

(1)オープンリール方式 左右2か所にテープを巻く枠(リールとよばれる)を取り付け、左から送り出されたテープは消去ヘッド、録音ヘッド、再生ヘッドおよびキャプスタン(巻取り装置)とピンチローラーを経て右側に巻き取るようになっている。リール台やキャプスタンの回転のためにモーターが使用されるが、高級機では三つのモーターを使ってこれらを駆動する。普及型では一つのモーターの動力をベルトおよび滑車で伝える方式が採用されている。消去・録音・再生の各ヘッドが単独になっている形式のものは3ヘッド式とよばれ、放送などに用いる高級機で、普及型では録音と再生を一つのヘッドで兼用した2ヘッドが普通である。

(2)カセット方式 オープンリール方式のリールの取り付け操作の煩雑さをなくし、構造も一般に小型である。携帯に便利なものから高級なものまで多くの種類がある。

[金木利之・吉川昭吉郎]

ノイズリダクションシステム

テープから生ずるヒスノイズや、録音・再生時に用いるアンプから生ずる雑音は、とくに音楽などではたいへん耳障りである。このような雑音を低減する機能を有するのがノイズリダクションシステムであり、大別して相補型と非相補型がある。相補型は信号を録音する前に電気的処理を行い、再生時に元の信号波形に戻して信号対雑音比を改善するもので、アメリカの音響技術会社ドルビーラボラトリーズ社が開発したドルビーノイズリダクションシステムや、同じくアメリカの音響機器メーカーdbx社が開発したdbxノイズリダクションシステムなどの方式がこれに属する。非相補型は再生時のみ信号処理を行う方法であるが、多くは相補型が採用されている。

[金木利之・吉川昭吉郎]

テープ速さ

オープンリール方式では毎秒38.1センチメートル、19.05センチメートル、9.5センチメートル、4.75センチメートルのほかに、76センチメートルという特殊なものもあるが、おもに38.1と19.05が使用されている。カセット方式では毎秒4.76センチメートルに統一されている。テープ速さは周波数特性、雑音、ひずみ、信号対雑音比などに関係があり、速いと高い周波数まで録音・再生できるが使用時間が短くなり、遅いと録音・再生時間は長くなるが高域特性が劣化する。

[金木利之・吉川昭吉郎]

デジタルテープレコーダー

前述したテープレコーダーは、いずれも連続した音声信号を直接記録するアナログ方式であるが、このような方式では、磁気ヘッドやテープの磁気粒子の塗布むら、テープ走行系の回転むらなどによるひずみや雑音の影響を避けられない。これらの欠点を改善したものがデジタル録音方式である。業務用ではヘッドの形式により回転ヘッド式と固定ヘッド式がある。さらに使用目的によって分けると、マルチ収音用のマルチチャンネル録音機と、クラシック音楽の収音やプログラム交換用として使われるマスター録音機がある。これらには、テープ、ヘッド間で発生する誤りを補正するための誤り訂正符号が採用されている。民生用のデジタルテープレコーダーは家庭用VTR(ビデオテープレコーダー)を記録機として使用したものに始まる。記録する場合は音声信号をPCM(パルス符号変調)プロセッサー(アナログ・デジタル変換器、訂正符号回路、記録メモリー回路、同期信号付加回路などよりなる)に加え、その出力から得られるPCM信号をVTRに組み込み、映像トラックに記録する。再生の場合は、VTR出力のPCM信号をPCMプロセッサー(同期分離回路、再生メモリー回路、誤り訂正回路、デジタル・アナログ変換器などよりなる)を通して音声信号を得る。最初のPCMプロセッサーは1977年(昭和52)ソニー社からPCM-1の商品名で発売された。VTRとPCMプロセッサーをあわせると、民生用としては装置が大型かつ高価であったが、安定で高音質な録音・再生ができる初めてのデジタルテープレコーダーとして歓迎された。

本格的なデジタルテープレコーダーは、1987年に日本の提案で国際規格(国際電気標準規格、IEC規格)化され商品化されたDAT(デジタルオーディオテープレコーダー)、および1992年(平成4)にオランダのフィリップス社と日本の松下電器産業(現、パナソニック)との共同提案で開発発売されたDCC(デジタルコンパクトカセット)である。前者は回転ヘッド式を採用したデジタル録音専用機、後者は固定ヘッド式を採用したアナログ録音およびデジタル録音併用機である。

DATは高性能で、コピーを重ねても録音内容の劣化がないため、日本では音楽著作権の権利者側の警戒が強く、その要望で録音・再生の条件にさまざまな制約が課せられた。またDATミュージックテープの計画も、音楽著作権の権利者側との折り合いがつかず、発売されたタイトル数はごく少数にとどまった。これらの制約がユーザーから嫌われて、せっかく高い性能をもちながら、日本の民生市場では思うような伸びをみることができなかった。現在、民生用DATレコーダーの生産は終了しているが、DATテープの販売は続けられており、一定の需要は満たされている。DATは民生用としてはかならずしも成功しなかったが、民生用にはオーバースペックといえるほどの高性能をもっていたので、放送局などの業務用分野でその後も重要な機材として使われている。

一方、DCCはヨーロッパ生まれのため、日本におけるような著作権がらみの障害が少なく、一時期フィリップス社からは、DCCミュージックテープも多数タイトル発売されて音楽ファンに歓迎された。しかし、ほぼ同時期に日本のソニー社によって開発・発売されたMD(ミニディスク)システムに比べて、装置が複雑で大型・高価になるというハンディキャップがあり、これが最後まで克服できず、思うように普及することなく終わった。

[金木利之・吉川昭吉郎]

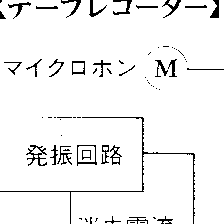

テープレコーダーの記録・再生原理

テープレコーダーのテープのおもな種類

テープレコーダーのテープの基本構造と寸…

テープレコーダーのテープのトラック方式…

テープレコーダーのテープの長さと録音時…

テープレコーダーの分類

改訂新版 世界大百科事典 「テープレコーダー」の意味・わかりやすい解説

テープレコーダー

tape recorder

音声信号その他の情報を磁気テープの上に記録,再生するための装置。

歴史

磁性媒体を用いて,録音,再生を行うという考えは,T.A.エジソンが蓄音機を発明した約10年後の1888年に,アメリカのスミスO.Smithが電磁誘導作用により磁性体の帯に音声信号を録音し,またその磁性体から音声信号を再生することができるという着想を発表している。世界で初めての磁気録音再生の実験は,デンマークのポールセンV.Paulsenによって,98年に実施された。磁気テープの代りに鋼線に信号の録音を行った。実用的な録音再生機は1930年代に鋼線や鋼帯を用いる録音機がドイツのテレフンケン社とローレンツ社より発表され,日本にも輸入されNHKでも使用された。35年にはドイツのAEG(アーエーゲー)社がBASF(バスフ)社のプラスチックベースを使った磁気テープを76.2cm/sの速さで走行させ録音,再生するマグネトフォンを商品化した。これが現在のテープレコーダーの原形となっている。その後交流バイアスの研究が日本,ドイツ,アメリカで独自に進められていたが,第2次世界大戦後ドイツの技術がアメリカ,イギリスなどに引き継がれ各国でテープレコーダーが生産されるようになった。日本では50年に現在のソニーが生産を始めた。57年にはアメリカでエンドレスカートリッジが発売され,62年にはオランダのフィリップ社がコンパクトカセットシステムを発表,69年には日本のオリンパス光学工業(株)からマイクロカセットが発売されている。

録音

図1にテープレコーダーの基本構成を示す。マイクロホンに加わった音波は電気信号に変換され,録音アンプで増幅される。録音ヘッドは録音電流を磁気エネルギーに変換し,テープ上の磁性体を磁化し音声信号を記録する。記録されたテープ上の磁気信号は再生ヘッドにより電気信号に変換され,増幅器で増幅され再生出力が得られる。テープの走行路のいちばん手前に消去ヘッドが設けてあり,以前に録音されてある不必要な信号を録音する前に消し去る構成となっている。

磁性体の磁化特性を表した曲線を図2に示す。横軸に磁界の強さH,縦軸に磁束密度Bをとる。磁化されていない磁性体に外部磁界Hを+方向に加えていくと,曲線aに従ってBが増加する。曲線aを初期磁化曲線という。磁界をHmより大きくしてもBは飽和し増加しなくなる。この点を飽和磁束密度Bmという。次にHを減少させるとBは曲線aを戻らずbに従って変化する。H=0のときの磁化を残留磁束密度Brという。次に,-方向の磁界が加わると曲線cをたどってBは減少し,0となる。このときの磁界の大きさHcを抗磁力という。さらに-方向に磁化すると,-Hmの点でBは飽和する。これより-Hm→0→Hmと変化させるとBは曲線e,f,gに従って変化し,一つのループを形成する。この曲線ループをヒステリシスループという。磁気記録は,一度磁界を加えられた磁性体は磁界を取り除いても磁束密度が0に戻らない非可逆性を利用している。録音ヘッドは図3に示すようにテープと接触する部分にギャップと称するスリットを設けた磁性体のコアにコイルを巻いてある。このコイルに録音電流を流すとギャップ部分に録音電流に対応した強い磁界が発生する。ヘッドに接しているテープが移動するとテープの磁性体は信号に応じた磁化の強弱をもつように変化する。テープ上の録音された磁化の1周期の長さを記録波長λといい,次の関係式が成立する。

λ=\(\frac{v}{f}\)

(vはテープ速さ,fは信号周波数)

録音する信号電流のみを録音ヘッドに流した場合の無バイアス録音のテープ上に残る残留磁束の状態を図4に示す。+hの磁界が加わるとテープはbまで磁化されるが,テープが走行してヘッドのギャップから離れると磁界が0となり,テープはbrの残留磁束密度の磁化となる。テープに加わる磁界が小さい場合,初期磁化曲線の湾曲部の残留磁束は非常に小さくなり,テープ上の残留磁束密度の波形はひずみの大きい波形となり,このままではテープレコーダーに用いることはできない。そこでひずみを除く方式として直流バイアス方式,交流バイアス方式が考えられた。(1)直流バイアス方式 図5に直流バイアスの原理を示す。一般に消去ヘッドでテープを-側に飽和するまで磁界を加え,録音ヘッドに直流を流し,f,gの直線部分の中点あたりまで磁界を与える。録音ヘッドに直流電流に重畳して信号電流を加える。この方法ではヒステリシスループの比較的直線部分を用いるためひずみが大幅に改善される。録音ヘッドに流す直流電流をバイアス電流という。しかしこの方法では無信号時でも直流磁化が残るため,テープの走行状態やテープとヘッドの接触状態が変化したり,またテープの磁性層の密度むらや厚みむらにより,この直流磁化が変化して,雑音の原因となる。(2)交流バイアス方式 録音ヘッドのバイアス電流として,信号周波数の4~5倍以上の50~200kHzの高周波電流を流す。図6に示すようにヒステリシスループの+側と-側の両方の直線部分を用いるので,ひずみを打ち消し合って,著しく改善される。また無信号時の場合も,テープが録音ヘッドを通過するときの磁化はバイアス磁界により図7のようにヒステリシスループの内側でループがしだいに小さくなり,0に収れんするので,雑音も著しく改善される。

再生

図8で棒磁石をコイルに近づけたり,離したりすることによりコイルに電流が流れることを電磁誘導作用といい,コイルに発生する電圧,起電力eは次式で表される。

e∝\(\frac{dφ}{dt}\)

起電力は磁束の変化量dφに比例し,変化する時間dtに反比例する。テープレコーダーの場合テープに記録された残留磁束がテープの走行によりヘッドに磁束の変化を与えるため,図9に示すようにヘッドのコアに巻かれたコイルに起電力が生じ,電気信号に変換され再生信号が取り出される。

消去

テープに録音された信号を消去する方法として直流消去と交流消去の2方式がある。消去ヘッドは録音ヘッドや再生ヘッドと異なり強い磁界を作らなければならないため,コイルの巻線が太いものが使用されている。(1)直流消去 テープに直流の強い磁界を与え,飽和磁束密度Bmまで磁化を行うと,磁束φの変化がなくなるため再生ヘッドを通過しても再生出力が得られなくなる。直流磁界は消去ヘッドに直流を加えるか,永久磁石をテープに接触させてもよい。この消去法は紙に書いた字を塗りつぶし見えなくしたと同じ効果である。(2)交流消去 テープの磁性体が飽和するBmを得る交流磁界を消去ヘッドによって発生させる。テープが消去ヘッドのギャップ部分を通過する場合,交流バイアスで述べたようにヒステリシスループはだんだん小さくなり0に収れんしテープ上に磁界が残らなくなる。この交流磁界はバイアス周波数と同じ周波数を用いている。この消去法は紙に書いた字を消しゴムで消す効果と同じである。

→磁気テープ

執筆者:竹ヶ原 俊幸

生活文化への影響

テープレコーダーは多くの家庭内電気機器の中でも独自の地位を占めている。その理由は,(1)音声を容易に収録,再生できる,(2)放送を容易に収録,再生できる,(3)個人の独自の音響世界を享受できるというところに求められる。テープレコーダーによってはじめてふつうの人々は個人レベルでの〈音の複製〉の手段,すなわち自分の音声も含めてさまざまの音響を記録し,また再現する手段を入手した。いわば音の鏡として人々は自分の声を自分で客観的に聞くことが可能になった。おそらく声の演技を意識することにテープレコーダーは貢献している。また一過性の放送を録音,再生できることによって人々の放送に対する意識は変わってきて,放送局側もそのような装置を前提にしての放送を行うようにもなってきた。人々が放送,レコード,その他の録音を自分で収集し,イアホンやヘッドホンで他人にも迷惑をかけずに独自の音響世界を楽しむことができるようになったのも,テープレコーダー出現以来のことである。

執筆者:後藤 和彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「テープレコーダー」の意味・わかりやすい解説

テープレコーダー

→関連項目大賀典雄|オーディオ機器|磁気テープ|ステレオテープ|ビデオテープ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...