ヒクイドリ (火喰鳥)

cassowary

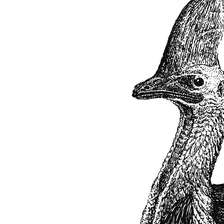

ダチョウ目(またはヒクイドリ目)ヒクイドリ科Casuariidaeの鳥の総称。この科にはオオヒクイドリ,パプアヒクイドリ,コヒクイドリの1属3種があり,またオオヒクイドリを単にヒクイドリと呼ぶこともある。大型の走鳥類の一つ。オオヒクイドリは頭高1.8m,体重85kgに達し,現生の鳥類ではダチョウに次いで重い。一見エミューに似ているが,ヒクイドリ類は頭上に角質のかぶと状突起をもっている。羽毛はエミューの羽毛のように固い毛状で,翼は退化し,風切羽も羽軸だけで羽弁がない。頭頸(とうけい)部は皮膚が裸出し,オオヒクイドリとパプアヒクイドリでは前頸から肉垂(にくだれ)が垂れ下がっている。これらの皮膚の裸出部は,青色,赤色,黄色,橙色などにいろどられている。尾羽はない。脚とあしゆびはきわめて強大で,あしゆびは3本。つめも強大で,とくに内指のつめは長く,約10cmもあり,人間さえ殺すことができる。事実,ヒクイドリの成鳥はきわめて危険な動物である。羽毛は黒色で,雌雄は同色だが,雌のほうが雄より大きい。

ニューギニアとその周辺の島々およびオーストラリア北東部に分布する。ジャングルの中に単独か家族単位の小群ですみ,果物,漿果(しようか),若葉,昆虫類や小動物などを食べている。走るのは速く,泳ぐのもじょうずである。飛ぶことはできない。人を恐れるので,姿を見る機会は少ないが,うなるような声でその存在を知ることができる。繁殖期には非常に攻撃的となり,つがいでなわばりを守る。巣は森林中の地上のくぼみにいくらかの枯枝,葉,草などを敷いただけで,1腹3~8個の卵を産む。卵は表面が多少粗く,色は濃緑色。雄だけで約50日間抱卵する。雛はクリーム色に暗色の縦縞があり,雛の世話も雄だけでするようである。

ニューギニアの原住民は雛をとらえて飼育し,成鳥にまで育てて祭りのときのごちそうにする。各地の動物園でもよく飼われていて,繁殖もする。しかし飼育下での繁殖は,ダチョウ,レア,エミューなどよりむずかしい。ヨーロッパに初めて活鳥が輸入されたのは1597年といわれ,日本にも徳川時代に生きたものが渡来している。代表種のオオヒクイドリCasuarius casuariusはニューギニアとオーストラリア北東部(ヨーク岬半島部)の熱帯多雨林に生息する。パプアヒクイドリC.unappendiculatusとコヒクイドリC.bennettiはニューギニアとその付属の島々に生息し,前者は低地に,後者は山地に分布している。

執筆者:森岡 弘之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ヒクイドリ

ひくいどり / 火喰鳥

cassowary

鳥綱ダチョウ目ヒクイドリ科に属する鳥の総称。この科CasuariidaeはオオヒクイドリCasuarius casuarius、パプアヒクイドリC. unappendiculatus、コヒクイドリC. bennettiの1属3種よりなり、ニューギニア島とその付属島嶼(とうしょ)ならびにオーストラリア北東部に分布している。3種とも飛ぶ力を失った大形の走鳥類で、とくにオオヒクイドリは頭高1.8メートル、体重85キログラムにもなり、現生の鳥類ではダチョウに次いで重い鳥である。エミューによく似ているが、ヒクイドリは頭上に冑(かぶと)状の突起をもっている。頭頸(とうけい)部は皮膚が裸出する。羽毛はエミューのように硬い毛状で、翼は退化している。足はきわめてじょうぶで、足指は3本。単独か小群でジャングルの中にすみ、地上の果物、漿果(しょうか)、若芽、昆虫類やミミズなどの小動物をとって食べる。森林内の地上のくぼみに多少の枯れ枝や葉を敷いただけの巣に、1腹3~8個の卵を産む。抱卵は雄が行い、抱卵期間は約50日。原住民は雛(ひな)をとらえて飼育し、成鳥になるまで育てて、祭りのときなどの御馳走(ごちそう)にする。各地の動物園でもよく飼われ、繁殖もしている。ヨーロッパに初めて生きた鳥が輸入されたのは1597年といわれ、日本にも江戸時代に渡来した。なお、ヒクイドリの名は漢名の食火鶏に由来する。本種の赤色や青色をした肉垂れから想像したと思われるが、中国ではかつてこの鳥は火を食べて生きていると信じられていた。

[森岡弘之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ヒクイドリ

Casuarius casuarius; southern cassowary

ヒクイドリ目ヒクイドリ科。全長 1.3~1.7mで,雌のほうが大きい。エミューに似た非常に大型の地上性の鳥で,飛翔力はなく,風切羽は羽軸だけである。顔と喉は青く,喉から赤い 2本の肉垂が垂れ下がる。羽色は全身暗黒褐色,頭上に角質の固いヘルメットのような突起がある。森林にすみ,普通単独またはつがいで生活している。地上に枯れ葉などを敷いて巣をつくり,淡緑色の卵を 3~6個産む。雄が約 50日間抱卵して孵化させ,育雛も行なう。地上の木の実や芽,果実などのほか,動物質の食べ物もとる。長く重い声で鳴く。ニューギニア島,オーストラリア北部,セラム島,アル諸島に分布する。なお,ヒクイドリ科 Casuariidaeは世界に 3種が分布し,ほかの 2種もニューギニア島とその付属島嶼およびニューブリテン島に生息している。(→走鳥類)

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ヒクイドリ

学名:Casuarius casuarius

種名 / ヒクイドリ

目名科名 / ヒクイドリ目ヒクイドリ科

解説 / 大型の走鳥類のなかまで森林にすむのはヒクイドリだけです。飛ぶことができません。森林内の地上に、台形の巣をつくり、うす緑色の卵を産みます。

全長 / 152cm

食物 / 果実、種子

分布 / オーストラリア、ニューギニア

環境 / 熱帯雨林

出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報

Sponserd by

ヒクイドリ

ヒクイドリ科の鳥。体は黒色で裸出した頭頸部が美しい。頭高2m,体重80kgに達する。3種あって,オーストラリア北部,ニューギニアおよび付近の島に分布。飛べないが,歩行は迅速でよく跳躍する。森林に生活し,草で巣を作る。なれやすく動物園などでよく飼われる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by