翻訳|boiler

精選版 日本国語大辞典 「ボイラー」の意味・読み・例文・類語

ボイラー

- 〘 名詞 〙 ( [英語] boiler )

- ① 給湯などのための、湯をわかす装置。湯わかし釜。

- [初出の実例]「電熱をかけるボイラーや」(出典:紋章(1934)〈横光利一〉七)

- ② 密閉した鋼鉄の容器の中で、圧力の高い蒸気を発生させる装置。蒸気機関のかま。蒸気がま。汽鑵(きかん)。

- [初出の実例]「吐水瓣より吐出したる水を汽鑵(ボイラル)に輸る」(出典:舶用機械学独案内(1881)〈馬場新八・<著者>吉田貞一〉後)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ボイラー」の意味・わかりやすい解説

ボイラー

ぼいらー

boiler

燃料の燃焼熱を水などに伝えて、温度・圧力の高い蒸気を発生させる装置。蒸気ボイラーともいう。火力発電所や船舶などの蒸気機関、各種工場の作業用や暖房用などに蒸気を供給するのに使用する。

初期のボイラーは石炭を燃料とし、人力で火格子に投げ込む手焚(だ)きであった。ついで石炭を機械的に供給するストーカー(給炭機)が使われるようになった。現在もアメリカでは、蒸気の発生量が毎時100トン程度の発電用に用いられている。また、近年の都市ごみの焼却もストーカーで行われている。その後、石炭を微粒子状に粉砕し、空気中に浮遊する状態で完全燃焼させる微粉炭燃焼が実用化された。さらに、重油や一部には軽油を燃料とする油焚きボイラー、ガスを燃料とするガス焚きボイラーが多くなった。日本の発電所では近年、排気浄化のために天然ガスを燃料とする大型ボイラーが使用されている。そのほか、製鉄所の高炉ガス・コークス炉ガスの廃ガスや廃熱、原子炉の核分裂の熱、太陽熱、内燃機関の排熱、地熱などを熱源とするボイラーも使われている。20世紀末ごろから大気汚染低減と省エネルギーに対応して、排熱等の低温の熱の利用効率を高める必要があり、一段と伝熱効率を高める研究が進められている。

[吉田正武]

構造と分類

ボイラーは一般的に以下の部分から構成される。

(1)水と蒸気を入れるボイラー本体。

(2)燃料の燃焼装置と火炉。

(3)発生した蒸気の温度と圧力を高める過熱器。

(4)温度と圧力の低くなった使用済みの蒸気を再度加熱する再熱器。

(5)廃ガスの熱を回収し再利用する節炭器と空気予熱器。

(6)給水装置。

(7)燃焼用の通風装置。

(8)効率よく運転するための制御装置。

分類にはいくつかの方法がある。本体の構造によって、丸ボイラー(円胴ボイラー)、水管ボイラー、特殊ボイラーに分けられる。炉の位置によれば、ボイラーの中に炉がある内焚きボイラー、外に炉がある外焚きボイラーに分類できる。また、ボイラー水の循環方式から、密度差によって循環する自然循環式と、ポンプによる強制循環式の別がある。

[吉田正武]

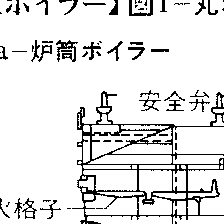

丸ボイラー

水と蒸気の入る径の大きなドラムを、燃焼ガスの通る太い筒(炉筒)か細い管(煙管)が貫いているボイラー。ドラムの径が大きいので、あまり高い圧力では使用できず、ゲージ圧(大気以上の圧力)で15気圧程度までである。丸ボイラーはさらに、立てボイラー、炉筒ボイラー、煙管ボイラー、炉筒煙管ボイラーに分けられる。

(1)立てボイラー 立てたドラムの下に炉のある型式。炉の中に横に数本の水管を通す横管(よこかん)式と、ドラムの中に縦に煙管を通す多管式がある。構造が簡単で価格が安く、据え付けも取扱いも容易である。効率は50%程度と低かったが、近年は80%程度に達している。使用圧力はゲージ圧10気圧以下、蒸発量毎時500キログラム程度の小型ボイラーとして工場、土木建設現場で使われている。

(2)炉筒ボイラー 横に置いた直径の大きなドラムを軸方向に貫く大きな炉筒を設けた型式。炉筒が1個のコルニッシュボイラーと、2個以上のランカシャーボイラーがある。燃料を燃焼させる炉筒の継ぎ目が熱で膨張するので、頑丈につくられる。蒸気圧力の変動が少なく、掃除も簡単だが、伝熱面積(熱を水に伝える面積)が全体の大きさの割に狭いので蒸発量も少なく、効率は60%以下なので近年では製作されていない。ゲージ圧12気圧以下、蒸発量はランカシャーボイラーの場合毎時3トン以下。工場用に多く用いられた。

(3)煙管ボイラー 横に置いたドラムの水面下に燃焼ガスの通る煙管を多数設けて伝熱面積を大きくしている。始動時間が比較的短く、大きさの割に蒸発量が多く、効率も60~70%に達する。ゲージ圧10気圧以下の工場用、暖房用として多く用いられた。内焚き式と、ドラムの下に炉のある外焚き式があり、外焚き式の場合、伝熱面積10~160平方メートル、蒸発量毎時15キログラム~4トン程度である。蒸気機関車のボイラーもこの型式であるが、ドラムの径に制限があるので細長くて通風が悪く、廃蒸気の噴出を利用したエゼクターで強制通風している。径が細いので、ゲージ圧20気圧程度が限度である。

(4)炉筒煙管ボイラー 比較的細いドラムを炉筒とその周辺の多数の煙管が貫通し、炉筒を通った燃焼ガスは反転して煙管を通り、ふたたび加熱する。煙管の数が多いので掃除は困難だが、大きさの割に蒸発量が多く、効率も高い。近年は大きな炉筒の中で燃焼ガスを一度反転させ、さらにもう一度煙管で反転させる改良型が使われるようになった。炉筒内の温度分布が均一で熱量も多く、大容量化が可能である。蒸発量は油焚きで毎時18トン、ガス焚きで25トン以下で、効率は90%に達する。船舶用のスコッチボイラーも炉筒煙管ボイラーの一種で、太く短いドラムに3~4本の炉筒と多くの煙管を備えている。

[吉田正武]

水管ボイラー

水の通る細い水管を多数並べ、水管と直角か平行に燃焼ガスを通して蒸気を発生させる。小径の管が主体なので高圧に耐えること、伝熱面積を広くできること、水を上から下ろす降水管と蒸気を発生させる蒸発管の組合せでボイラー水の循環がよく、蒸発量が多いことなどから、高温・高圧の大容量ボイラーに向いている。水管の掃除が困難なので不純物のない良質の水が必要である。自然循環式、ポンプによる強制循環式、長い管の一端から水を入れて加熱し、他端から水分のない高温蒸気を得る貫流ボイラーがある。

〔1〕自然循環式水管ボイラー 水管の形によって直管式と曲管式、水冷壁の水冷管を主とする放射ボイラーに分けられる。(1)直管式水管ボイラーには横水管式、斜め水管式、立て水管式の3種がある。横水管式は、上にある気水ドラムと管寄せを水平から15度の水管群で結び、水は気水ドラムに向かって規則正しく流れる。バブコックボイラー、組合せボイラーが代表的である。斜め水管式は、上の気水ドラムと下の水ドラムを、中に降水管を包み込んだ45度の水管群で連結する、田熊常吉(たくまつねきち)発明の型式である。横・斜め水管式は、掃除が容易で広く使われたが、現在ではほとんど使用されていない。立て水管式は、上部の蒸気ドラムと下部の管寄せの間に多数の蒸発管を円筒状に配列し、その外側に降水管を設ける。効率は85%程度と高く、ゲージ圧10気圧・蒸発量毎時2トン以下の小型・低圧ボイラーとして使われている。(2)曲管式水管ボイラーは、上部の1個の気水ドラムと下部の1個から3個の水ドラムの間を配置の自由な曲水管で結び、水管群の内側に燃焼効率のよい内焚き炉を設けた型式である。ゲージ圧130気圧・蒸発量毎時400トン以下で、中型までの工場、産業用に使用される。水管の配置により、垂直に配した各1個の気水ドラムと水ドラムを水管群でつなぎ、一部の水管を炉壁の水冷管とするD形配置、上の気水ドラムと2個の水ドラムの間に水管群を配して蒸発量毎時10トンで使われるA形配置、上部の気水ドラムから炉外に大口径の降水管を下ろして管寄せと結び、水冷壁とS形の蒸発管で蒸発させる単ドラム配置がある。効率は高く85%に達する。(3)放射ボイラーは、水管のほとんど全部で水冷壁を構成し、熱は燃焼ガスとの接触ではなく赤外線ストーブのように放射熱として伝える。蒸発量毎時1000トン以上の大型ではほとんどがこの型式で、ゲージ圧200気圧、蒸気の温度は600℃に近い。高圧のため水と蒸気の密度差が小さく循環が困難なので、炉の高さを40メートル以上にし、蒸気ドラムから炉外に数本の太い降水管を管寄せまで下ろして循環させている。

〔2〕強制循環式ボイラー 高圧になると悪くなる水の循環をポンプで行う型式で、水管の配置が自由になる利点がある。ラモントボイラーとベロックスボイラーがある。(1)ラモントボイラーは、循環ポンプで多数の降水管に強制的に水を送る。水管の水量を均一にするために、水管と管寄せの結合部に小さな穴(オリフィス)で構成されたラモントノズルを設けてある。単ドラム型式で、ゲージ圧110気圧、蒸気温度530℃、蒸発量毎時85トン程度。また、放射ボイラーを強制循環式としたものは200気圧、570℃、毎時2000トン以上に達する。(2)ベロックスボイラーは、水の循環ポンプとともにガスタービン駆動の空気圧縮機を備えている。圧送される空気によって多くの燃料を燃焼させるので、単位体積当り普通のボイラーの25倍ほどの熱を発生する。したがって同一の性能に対しては小型・軽量で、始動時間も6分程度ですむ。

〔3〕貫流ボイラー 長い管の中で蒸気にするので、臨界圧(蒸発のおこる限界の圧力。これ以上の圧力では水は蒸発せずに直接蒸気になる)以上の超臨界ボイラーに向いている。ベンソンボイラーとズルツァーボイラーがある。(1)ベンソンボイラーは、初期の型は管の途中に管寄せを配置して水の合流と分流を繰り返し、炉の中を水が上昇下降していたが、現在は水が炉壁を螺旋(らせん)状に上昇する方式である。ゲージ圧力350気圧、蒸気温度620℃、蒸発量毎時2500トン以上の超臨界ボイラーもつくられている。類似のボイラーに、UPボイラーとFWボイラーがある。UPボイラーは、炉壁管を上昇流だけが通り、管の内面に溝を切って焼損を防いでいる。FWボイラーは、やはり上昇流の炉壁管を多くのグループに分け、各グループ間で流体を混合する。(2)ズルツァーボイラーは、途中に管寄せのない1本または数本の長い水管からなり、モノチューブボイラーともいう。ゲージ圧350気圧、蒸気温度650℃、蒸発量毎時2500トン以上の超臨界ボイラーまである。改良型に、貫流ボイラーと強制循環式ボイラーの利点を備えたコンバインド・サーキュレーションボイラーがあって、蒸発量の少ないときには一部の水を循環させて炉壁の冷却にあてている。また、蒸発量数トン以下の全自動貫流ボイラーは工場、病院、建設現場などで用いられている。

[吉田正武]

特殊ボイラー

熱源、加熱方法、流体などが普通と異なるボイラーで、間接加熱ボイラー、廃熱ボイラー、特殊燃料ボイラー、特殊流体ボイラー、電気ボイラー、温水ボイラーがある。

〔1〕間接加熱ボイラー 二重蒸発ボイラーともいう。供給する水を節約する目的のボイラーで、シュミットボイラー、レフラーボイラーが代表的である。(1)シュミットボイラーは、純水を使用する水管ボイラー(一次ボイラー)の上に二次ボイラーの気水ドラムを置き、ドラムを貫く管に一次ボイラーの蒸気を通して水を蒸発させて使用する。一次ボイラーの蒸気は炉に戻って反復して使われる。同じ原理で貫流ボイラーを一次ボイラーとして用いる小型の間接加熱式貫流ボイラーがあり、効率は90%に達する。(2)レフラーボイラーは、炉外の気水ドラムで発生した蒸気を炉に導いて過熱蒸気とし、その一部を気水ドラムの蒸気発生に、残りをボイラーに使用する。

〔2〕廃熱ボイラー 内燃機関やほかの炉の廃気を熱源とする。水管ボイラーが多いが、高温ガスの腐食性や汚水への対策が必要である。

〔3〕特殊燃料ボイラー 木くずや都市ごみ、石油精製で生ずる一酸化炭素ガス、パルプ工場の廃液など、通常の燃料以外を燃焼させる。熱量が不足するときは、補助燃料としてガスや重油を用いる。木くずの場合は固定火格子の手焚きが主だが、供給の機械化が進んでいる。都市ごみには各種ストーカーが使用されているが、悪臭防止や有害ガス発生抑止などのために燃焼温度の厳しい調節が必要である。

〔4〕特殊流体ボイラー ダウサムなどの合成流体の組成を調節して高温度で蒸発する飽和蒸気の圧力を下げるために使われる。近年の廃ガス利用のボイラーにもフロンなどが用いられている。かつては水銀と水を温度範囲にあわせて併用する水銀ボイラーが使用されていたが、通常のボイラーが進歩したので使われていない。

〔5〕電気ボイラー 余剰電力を利用して作業用や暖房用の蒸気・温水をつくる。熱線による加熱か、直接水に電気を通して加熱する小型の立て型ボイラーである。効率は95%にも達し、始動時間もきわめて短い。

〔6〕温水ボイラー 暖房用などの温水をつくるボイラー。貫流型などが使われる。

[吉田正武]

改訂新版 世界大百科事典 「ボイラー」の意味・わかりやすい解説

ボイラー

boiler

蒸気ボイラーともいう。一般に,液体を加熱して蒸気を発生させる装置をいう。水銀と水の2流体蒸気サイクルに用いられる水銀ボイラー,あるいは纎維工業や化学工業で用いられるダウサーム(ダウ・ケミカル社が開発した有機物伝熱媒体)を蒸発させるボイラーなどの特殊流体ボイラーも含まれるが,通常,ボイラーといえば,水を沸騰させて水蒸気を利用に供するものを指し,汽缶とも称される。その最大の用途は,火力発電所で発電機を駆動している蒸気タービンへの蒸気の供給である。ただし最近の火力発電所のボイラーでは水の臨界圧を超す高圧が採用されており,ボイラー内で水が水蒸気に変わるという相変化(沸騰boil)はもはや起こらず,ボイラーという語義になじまないが,この場合も従来の呼称のまま超臨界圧ボイラーと呼んでいる。その他の用途として,大出力の舶用推進機関には蒸気タービンが適しており,この場合には船にボイラーを搭載する。また,工場で,自家発電を行ったり,乾燥などの処理や操作に必要な作業用蒸気を得る目的でボイラーを設置することが行われる。蒸気の凝縮を利用し,その際放出される潜熱を加熱に用いる方法は,圧力と飽和温度の対応性,配管による輸送の容易さ,また高い伝熱性能などの点できわめて優れた方法といえよう。この身近な例としてスチーム暖房用のボイラーをあげることができる。

構成と効率

ボイラーの主要部は,水および蒸気を入れる鋼鉄製容器(ボイラー主体)と,燃料の燃焼装置および燃焼室との二つである。これらに加えて,蒸気を飽和温度以上に過熱するための過熱器,再熱サイクルとなっている蒸気原動所の場合に必要な再熱器,燃焼ガスの余熱を利用して給水や燃焼装置に送る空気を予熱する節炭器(エコノマイザー)や空気予熱器,通風装置,給水装置,環境対策のための排ガス処理装置などが設けられている。

ボイラーの性能を代表するのは,供給された燃料が完全燃焼するとき発生する総熱量に対して,有効に水側に伝えられ蒸気を作り出すために使われた熱量の占める割合であって,この値をボイラー効率という。ボイラー効率は小型ボイラーでは50%程度の低い値のものもあるが,大型ボイラーでは90%に達する。

ボイラーの燃料は古くはもっぱら石炭であったが,今日では石油を主力として石炭と天然ガスが用いられている。小型ボイラーでは燃料自体や燃焼装置の取扱いやすさが問題となるが,ボイラー燃料の大半は火力発電に用いられるものであって,その選択は国のエネルギー原価,ひいては経済にかかわってくる。かつて,第2次世界大戦後には日本の発電用ボイラーの燃料は石炭から石油へ急速に切り替えられたが,1973年,74年の石油危機以降は石炭と天然ガスの使用割合を増す方向で努力がなされている。ボイラーの燃焼装置としては,気体燃料はもとより,液体燃料は噴霧化し,また,石炭は直径50~150μmの微粉炭とすることによって,いずれもバーナーを用いて燃焼させるのがふつうである。この場合,燃料は空気と混合しつつ燃焼室に送り込まれ,すでに燃えている部分から熱を受けて着火し,浮遊状態で燃焼する。

歴史

ボイラーの歴史は,ほぼ蒸気機関の発明と蒸気動力利用の進歩に並行している。実用的な蒸気機関の発明は,17世紀末から18世紀初頭,イギリスにおいて炭坑の湧水をくみ上げる必要を背景としてT.セーバリー,T.ニューコメンらによって行われた。これらは大気圧の蒸気を用いそれが凝縮するとき生ずる真空を利用するという方式であったから,その当時のボイラーは単なる銅製の球形に近い容器で湯をわかしていたにすぎない。J.ワットは,それまでの蒸気機関に大改造を加えほぼ後年の蒸気機関に近いものへ仕立て上げた。すなわち,蒸気機関のシリンダーとは独立に復水器を設ける一方,ボイラーを細長い形状とし構造的に強くかつ伝熱面が広くとれるように改良して,大気圧より高い圧力の蒸気をかなり大量に発生できるようにし,熱効率の改善と大型化への道を開いた。ここでいうまでもなく,原動所熱効率は蒸気原動機入口の蒸気の圧力と温度がともに高くなればなるほどよくなる。その後ボイラーは漸次改良されて,19世紀初頭には,後述の丸ボイラーのおもな形式が出そろうようになり,この形式のボイラーはその後本質的な変化なく今日に至っている。一方,水管ボイラーについては,その最初の試みは18世紀末にさかのぼるが,水循環が確実で実用に耐えるものは19世紀中葉に至って実現された。19世紀末には,圧力は14気圧,蒸発量は11t/h程度に達し,蒸気温度は過熱器の採用によって300℃程度に上昇した。20世紀に入ると,蒸気タービンが実用段階に入り新しい蒸気原動機として蒸気機関に置き換わっていったが,おりしも到来した電力文明時代を担うべき発電機駆動用原動機として優れた特性をもっていたことから,蒸気原動所はもっぱら火力発電所として機能するようになった。かくして,その後の電力需要の拡大にあわせて,ボイラーの大容量化と高温・高圧化が飛躍的に進むこととなるのである。水管ボイラーは丸ボイラーに比べて大容量・高性能化への可能性を蔵していたので,20世紀におけるボイラーの発達はもっぱら水管ボイラーにおいてみられる。すなわち,1918年には微粉炭燃焼が成功し,21年には燃焼室壁の一部に水管を配したいわゆる水冷炉壁が採用されている。35年には,水の臨界圧225atmを超す,最高圧力が250atm,蒸気温度540℃,最大蒸発量570t/hのボイラーが作られ,さらに記録的試みとして,54年に,圧力352atm,蒸気温度621℃,蒸発量306t/hのボイラーが作られたことがある。現在,日本で稼動中の新しい火力発電所のうち大型のものについては,250atm,蒸気温度570℃が一般的に採用され,蒸発量は1缶で1000~3000t/hとなっている。

→火力発電 →蒸気機関 →蒸気原動所 →蒸気タービン

種類

ボイラーはボイラー本体の構造から丸ボイラーと水管ボイラーとに分類される。

(1)丸ボイラー 丸ボイラーは径の大きいドラムを主体として,その内部に伝熱面をおさめたもので,炉筒ボイラー,煙管ボイラー,炉筒煙管ボイラー,ドラムの主軸が鉛直におかれた立てボイラーなどがこれに属する。炉筒ボイラーは図1-aのようにドラムを貫いてかなり径の大きい筒(炉筒)を設けたもので,炉筒が1本のものをコルニッシュ・ボイラーといい,これが2本あるものをランカシャー・ボイラーという。炉筒内に火格子燃焼装置(石炭を通常の粒形のまま燃焼させる場合に用いる)を設け,燃焼ガスは,炉筒を出てからドラム外側に煉瓦積みで作られた煙道を通りつつ,ドラムを外側からも加熱するようになっている。煙管ボイラーは,ドラムの水部に燃焼ガス通路となる煙管を多数配したもので,蒸気機関車のボイラーはこの形式のものである。丸ボイラーは,ドラムの大きさから伝熱面積の大きさが制限されるので,大容量にするのは困難である。一般に蒸発量10t/h,圧力10atm程度までの小容量ボイラーとして,暖房用や作業用蒸気を得る目的で広く用いられてきた。しかし,現在では,ドラム内に炉筒と煙管の両方を備えた炉筒煙管ボイラーを除いて,ボイラー効率があまりよくないので新しく製造されることはなくなってきている。

(2)水管ボイラー 水管ボイラーはドラム外に設けた径の小さい水管内で水を蒸発させる。したがって,丸ボイラーに比べて高圧とすることが容易で,かつ,伝熱面積を広くとることも自由にでき,大容量にも適している。ただし,いずれの水管にも確実に水が流れるように注意しないと水管が過熱して破損するおそれがある。また,給水処理をした良質の水を用いて水あかが付着しないようにする必要がある。水管ボイラーは水の流動方式によって,自然循環式,強制循環式および貫流式の3種に分類される。

(a)自然循環式水管ボイラー 図2-aに示すように,ドラムと水管群で水の循環路が形成されるようにする。すなわち,水管内で蒸気が発生するとその管内の気水混合物の密度が低下する。一方,管群の一部を降水管として働くように配してやれば,自然循環力を得ることになる。蒸発管からドラムに戻った気水混合物は,ここで気水分離される。この形式の最初の実用的なものは1867年イギリスで特許を得たセクショナル・ボイラーと呼ばれるもので,第2次大戦前まで広く用いられていた。このボイラーは水管が真直なため自然循環式の中でも直管式と呼ばれる。1912年田熊常吉により考案されたタクマ・ボイラーも直管式であった。直管式は管内部の掃除が便利という長所があったが,給水処理技術の進歩とともに熱膨張に対する順応性のよい曲管式が広く採用されて今日に至っている。図2-b曲管式水管ボイラーの内部構造は燃焼室のまわりの壁面に水管が配され水冷炉壁となっている。火力発電所用のような高圧,大容量のものでは高さが40mを超す大きなものとなり,ボイラー本体は空洞でボイラー本体の伝熱面は燃焼室を囲む水冷炉壁のみで構成されているのが特徴である。このように水冷炉壁の受ける放射伝熱だけで蒸発を行わせるものを放射ボイラーと呼ぶ。高さが大きくなるのは高圧で気液の密度差が少なくなって循環力が減るのを補うためである。

(b)強制循環式水管ボイラー 火力発電所用の大型ボイラーで使用圧力が高く臨界圧に近づいてくると,自然循環式では循環力が不足してくる。これを解決するために降水管の途中に循環ポンプを設けて水循環を行わせるのが強制循環式である。こうすることによって,流動抵抗は大きいが,肉厚が薄くてすむ小径の水管を用いることが可能となるうえ,水管を鉛直でなく自由に配置することも可能となる。ただし,並列する水管に水が一様に供給されるよう水管入口にオリフィスなどの絞りを設ける必要がある。

(c)貫流ボイラー 長い管系だけからなり,一端にポンプで押し込まれた給水が順次,予熱,蒸発,過熱されて,他端から送り出される形式のものである。この形式のボイラーは,ドラムがないので高圧用として好つごうであるが,水が管内で蒸発しきるため,給水にはとくに良質のものを用いねばならない。また,保有水量が少ないため,起動時間が短くてすむが,運転,制御はむずかしい。この形式は1922年イギリスのM.ベンソンにより,また,これと独立に32年スイスのズルツァー社によって製作された。最近では超臨界圧ボイラーが火力発電所で多く採用されるようになったが,この場合にはドラムを用いて気水分離する方式は成立しないので,必然的に貫流ボイラーとなる。また近年,貫流ボイラーは小型ボイラーの分野でも著しく発達し,全自動式のものが工場用,暖房用,病院用,土建用などに広く用いられている。

執筆者:田中 宏明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ボイラー」の意味・わかりやすい解説

ボイラー

→関連項目ウィルコックス|火力発電|原子力船|大気圧機関|田熊常吉|超臨界圧ボイラー|バブコック|放射ボイラー

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「ボイラー」の解説

ボイラー

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...