翻訳|steam engine

精選版 日本国語大辞典 「蒸気機関」の意味・読み・例文・類語

じょうき‐きかん‥キクヮン【蒸気機関】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「蒸気機関」の意味・わかりやすい解説

蒸気機関

じょうききかん

steam engine

蒸気の熱エネルギーを機械的な仕事に変換する原動機関。一般にはボイラーで発生させた蒸気の圧力でシリンダーの中のピストンを動かし、その運動で動力を得る往復動機関をいう。

[吉田正武]

歴史

17世紀の末から、人口の増加と工業の発達につれて金属の需要が増え、鉱山の開発が盛んになった。鉱石の採掘がより深い所へと進むと、湧水(わきみず)が大きな障害になってくる。従来の地表に近い鉱山では、排水は馬など動物の力によっていたが、深い鉱山での多量の湧水を定常的に排水するために強力な動力が求められるようになった。

排水に直接蒸気のエネルギーを利用する蒸気ポンプ機関は、鉱山の要求にこたえて1699年イギリスのトーマス・セーベリーによって実用化された。原理は、ボンベ内に蒸気を送り、中の水を逆止め弁を通して上のパイプに追い出す。次に外側から水で蒸気を冷やして水に戻す。蒸気が水になると体積は10万分の1程度に減りボンベの中が真空に近くなる。そこで大気の圧力で押された水が下のパイプから逆止め弁を通ってボンベ内に入る。これをふたたび蒸気の力で押し出す。このようにボイラーから蒸気を送る弁を適当に操作することによって連続的に排水が行われる。このポンプは1718年ごろに、ボンベ内に少量の水を霧状に噴射して早く蒸気を水にするように改良され、長く使われた。このポンプはボンベへの水の取り入れを大気圧によっているので、排水する水の水面から10メートル以上高くなると使用できないから、深い鉱山では地中にポンプを置く必要があった。また高い所に水を押し上げると、当時の技術ではパイプの継ぎ目から水が漏れるなどの欠点があった。このポンプで水を汲(く)み上げ、それで水車を動かして使用した例もあるが、機械的な仕事を直接蒸気から得るのではないので、真の蒸気機関とはいえなかった。

セーベリーの蒸気ポンプを地中で運転するのはたいへんなので、地上で動かすポンプが要求されるようになり、1712年イギリスのトーマス・ニューコメンが、初めて蒸気を使用してピストンを動かし、それによってシリンダーとピストンからなる排水ポンプを動かす大気圧機関をつくった。両端に、ポンプ押し棒とピストンを鎖でつないだシーソーのようなビームがあるので、ビーム機関ともいわれる。シリンダーとピストンの加工が悪く空気や蒸気が漏れるので、ピストンの上にすこし水を入れて漏れを止めている。初めは下のボイラーから弁を開け、シリンダー内に蒸気を送って一杯にし弁を閉める。次にシリンダーの外から水で冷やして真空をつくる。大気圧でピストンが下がり、ポンプ押し棒を引き上げる。このときポンプに水が入る。ピストンが下についたとき排水用の弁を開け、シリンダー内の水を捨てる。重いポンプ押し棒は、水をポンプから押し出しながら下がり、ピストンは上がる。これを弁の操作で繰り返すのである。この機関はすぐに、シリンダー内に冷却水を噴霧するように改良され、また弁の操作は手動からピストンの動きに連動するようになり、その後長く使用された。

ニューコメンの機関は効率が悪く多量の石炭を必要としたので、イギリス以外ではあまり使われなかった。イギリスのジェームズ・ワットは、グラスゴー大学に勤務中に修理を依頼されたことから、ニューコメン機関の欠点に気づき、1765年に、蒸気をシリンダーとは別の容器に導いて冷やして水にする復水器という装置をつくった。この復水器をつけた機関はニューコメン機関の4倍程度の効率で、実用的な機関として広く使用された。その後ワットは改良を続けた。空気がシリンダー内に入ると、蒸気を冷やして水にしても真空が得られないので、復水器に空気ポンプをつけ、漏入した空気を抜いた。またピストンの上にシリンダーの蓋(ふた)をつけ、ピストンの周囲のシリンダーと接するところに溝をつけて麻などのパッキンを入れ、蓋のピストン棒が通るところにもパッキンを入れ、ピストンと蓋の間に蒸気を送り、空気が入るのを止めた。次に、シリンダーが冷えると効率が悪くなるので、蒸気をシリンダーの周りに送って温めた。この方法によって、ピストンは大気圧以上の蒸気の圧力で押し下げられるようになった。さらに1782年ごろ、ピストンの上に蒸気を送るのをピストンの動きの途中で止め(締め切りcut off)、それ以後は蒸気の膨張を利用することにした。また、復水器はピストンの下だけに連絡させ、ピストンの上に送った蒸気をまたピストンの下に送り、ピストンを押し上げるように改良した。これで蒸気は二度働くので複動式といわれる。この方法では、ピストンが上に行くときも力を出すため、ビームとピストンをしっかりつなぐ必要があり、1784年にビーム先端の円運動とピストンの直線運動をしっかりつなぐリンク機構をつくった。これでワット型のビーム機関はほぼ完成形になった。

蒸気機関が発達するにつれて、単に鉱山の排水用だけでなく、一般の工業用の動力源としての利用が始まった。ワットは1782年に、ビームのポンプ押し棒のついているほうに、コンロッド(連接棒)と遊星歯車でつながれたはずみ車を設け、回転する機械を動かせるようにした。さらに、前から紡績機などで使用されていた遠心式の調速機を改良して取り付け、それで蒸気量を調節する絞り弁を動かし一定回転数に維持できるワットの調速機とよばれる機構を考案した。その後、遊星歯車機構はクランクとコンロッドにかえられたが、この機関は工場や発電所の動力源として広く使用された。ワットの会社での後継者となったイギリスのウィリアム・マードックは、1802年にワット型の弁の一部をはずみ車につけた偏心輪で動かされる簡単な滑り弁と蒸気給排気孔の組合せにかえた小型の複動機関をつくった。この形式は以後蒸気機関の基本形となり、改良が加えられながら蒸気機関の最後まで使われた。

蒸気機関が工場などに普及すると、交通用の小型動力源としての蒸気機関が待望されるようになったが、従来のワットの機関は大気圧程度の圧力を利用するので形が大きく、車両用として使うのは無理であった。このため、ボイラーが破壊する危険を冒して大気圧の2倍以上の高圧蒸気を用い、大気圧との差を利用する高圧機関の開発が進められた。フランスのニコラス・ジョゼフ・キュニョーは1769年に、高圧機関を使って砲車を引く蒸気自動車をつくった。アメリカではオリバー・エバンズが1815年に、14気圧の蒸気を使用する機関をつくり、イギリスではリチャード・トレビシックが1802年に、10.5気圧の蒸気を使用する小型のボイラーとシリンダーが一体の蒸気機関をつくった。トレビシックの蒸気機関は、ボイラーに送る水の予熱と煙管形の小型ボイラーの開発、強制送風と使用済みの蒸気による排煙の促進を行う方法の発明とにより、小型で効率がよく、高出力を得られた。さらにトレビシックは1803年には、垂直にシリンダーを置き、上にコンロッドが出ている従来の形式に対して、初めてシリンダーを水平に置いた機関をつくった。この水平置きの方法は、小型の交通機械用から大型の工場用まで蒸気機関の主流となった。高圧機関では、一度使用した蒸気はまだ大気圧以上なので、これをワット型の低圧機関で続けて使用する方法が考えられ、1804年イギリスのアーサー・ウルフArther Woolf(1766―1837)は、初め高圧蒸気で一つのシリンダーのピストンを動かし、その排気で次のシリンダーでは低圧でピストンを動かす複式機関をつくった。その後、複式機関の最適なピストンの面積比についての知識が得られ、ワット型のビーム機関も複式に改良されたものが現れた。またマードックの滑り弁も改良され、1801年にイギリスのマシュー・マレーMatthew Murray(1765―1826)は、蒸気の膨張を使い、さらにピストンがシリンダーの端に行ったときに残った蒸気がクッションとなるように弁の寸法を決め、弁がクランクについた偏心輪によってピストンより90度以上早く動くようにした。

以上のような改良と高圧機関の発達により、19世紀中ごろから終わりにかけて、毎分400回転程度の高速機関や、ピストンの直径2メートル、長さ2.5メートルの大型機関も現れた。またこのころにはイギリスのジョン・ラムスボトムJohn Ramsbottom(1814―1897)によって、ピストンの溝に入っており、ばねのように外に張り出すピストンリングがつくられ、より高圧の蒸気にも耐えられるようになった。

蒸気機関の主流は、滑り弁で蒸気の流れを調節する横型の高圧複動複式機関で、最後の膨張はワット型と同じように真空まで行われる。横型機関が大型、高速化するに伴い、開閉に時間がかかる滑り弁ではなく、偏心輪にかわってカム軸で動かされるドロップ弁が1841年に、首振り軸型のコーリス弁が1849年に開発された。これらの弁は開閉が速く、ピストンの動きのほぼ端から端まで蒸気の圧力を有効に利用できる。また従来の形式の機関では、同じ場所でシリンダーに蒸気を入れたり出したりするために、シリンダーや弁が交互に加熱・冷却され、蒸気の熱エネルギーがむだになる。この損失をなくすために、蒸気をシリンダーの端から入れ、シリンダー中央から排気するユニフロー形式の機関が1885年に発明され、1908年に給気弁にドロップ弁を使って実用化された。また初期の機関とは異なり、ピストンとシリンダーが上、クランクが下にある新しい形式の縦型(たてがた)が1850年ごろつくられ、ポンプ場や敷地の狭い発電所などで使用された。

トレビシックが初めて蒸気機関車をつくってから車両用としても蒸気機関が用いられるようになった。そこで容易に機関回転数と出力を変更し、逆回転できることが必要となり、1840年にイギリスのロバート・スティーブンソンは、クランク軸に正逆回転用の二つの偏心輪をもち、停止からどちらへも機関を回転させられるリンクをつくった。1841年には、方向だけでなくピストンに送る蒸気量も調節できるように改良され、蒸気機関車、工場、発電所、船などで使用された。スティーブンソンのリンクは場所をとるので、イギリスのデビッド・ジョイDavid Joy(1825―1903)は1879年に、偏心輪のかわりにリンク機構だけによって同じ働きをするリンクを考えた。このリンクは場所をとらないので、シリンダーを車輪の間に置く蒸気機関車に多く使用された。また1844年には、同じように二つの偏心輪を使用しないリンク機構がベルギーのワルセルトEgide Walschaerts(1820―1901)によっても考え出され、ロコモーション号に使用された。このリンクは、高圧蒸気の使用により蒸気の供給をピストンの動きの途中で止めるカットオフの場合に有効性を発揮した。

また、蒸気を水が沸騰する温度よりかなり高い温度に加熱した過熱蒸気の使用も1925年ころから始まったが、蒸気機関の用途はしだいに蒸気機関車だけになり、20世紀の中ごろにはほとんど使用されなくなった。これは、より軽量・小型の蒸気タービンや内燃機関の発達によるもので、現在は大きな出力を要求される場合にはタービン、小出力では内燃機関が主流となっている。蒸気機関はどんな燃料でも使用できることから、代替燃料を用いるエンジンとして、日本でも1980年代に自動車用エンジンとして用いるための研究が行われたが、実用化には至らなかった。

[吉田正武]

形式

蒸気機関には多くの形式がある。

〔1〕シリンダーへの蒸気の供給方式では、(1)ピストンの片側だけに蒸気を送る単動機関、(2)ピストンの両側に交互に蒸気を送る複動機関、に分けられる。

〔2〕機関から排出される蒸気の状態によって、(1)蒸気機関車のように蒸気をそのまま大気中に放出する不凝(ふぎょう)機関、(2)排気をワット型のように冷やして水にし、真空近くまで圧力を下げる復水機関、(3)蒸気を大気圧まで下げずに排出し、工場などの加熱用蒸気として使用する背圧(はいあつ)機関、に分類される。

〔3〕蒸気の膨張の仕方の違いでは、(1)一つのシリンダーで最後まで膨張させる単式機関と、(2)いくつものシリンダーで次々に膨張させる複式機関または多段膨張機関がある。単式ではシリンダーが低温の排気で冷やされ、次にシリンダーに入った高温蒸気を冷やして一部を水にし効率を悪くする。これはユニフロー機関を使用することによって避けられる。複式は給排気の温度差が少なく、この欠陥はない。

〔4〕回転数では、(1)毎分200回転以上の高速機関、(2)100回転から200回転までの中速機関、(3)100回転以下の低速機関、に分類される。

〔5〕機関の置き方によって、(1)シリンダーが水平な横型、水平型と、(2)垂直に置いた縦型機関がある。

[吉田正武]

特徴

蒸気機関は他の熱機関と比較して構造が簡単で取扱いが容易であり、信頼性が高く、きわめて寿命が長い。またボイラーなどでつくった高圧の蒸気を使用するので、動き出すときの回転力が強く、低速でも力が強い。また逆回転が容易である。しかし、熱効率が悪く、回転速度が小さい欠点があり、またボイラーや復水器が必要で、大きなピストンが往復するために小型・軽量にしたり、大出力を得ることが困難である。

[吉田正武]

構造

本体は、シリンダーとピストン、およびコンロッドとクランク、はずみ車からできている。ピストンとコンロッドは直接連結せず、ピストンを平行に動かし、同時に蒸気と空気の漏れを防止するために、ピストンにピストン棒をつけ、それをパッキンを通してシリンダーの外にあるクロスヘッドと連結し、クロスヘッドとコンロッドを連結している。

蒸気は、蒸気量を調節する絞り弁を通り、蒸気の流れ方を決定する蒸気分配弁を経てシリンダーに入りピストンを動かす。

蒸気分配弁は蒸気の流れを制御し、給排気孔を開閉する弁で、滑り弁、ドロップ弁、コーリス弁の3形式がある。

(1)滑り弁は、ピストンと同じようにシリンダー内を平面に沿って動く弁で、平面がシリンダー面にある給排気口を開閉する。平面と接する形のものは断面形がD形でD形弁とよび、ピストン型のものをピストン弁とよんでいる。D形弁は供給する蒸気の圧力で気密を保っているので、高圧蒸気では摩擦抵抗が大きくなる。ピストン弁はその欠点がなく、蒸気の圧力が高いときに用いられる。D形弁では外側から給気し、弁の内側に排気するが、ピストン弁では弁の内側から給気し、外側に排気するのが普通である。滑り弁は、クランク軸に取り付けられた偏心輪で駆動され、D形弁のように外側から給気するときはピストンより90度以上早く動かし、ピストン弁のように内側から給気するときは90度以下の遅れで動かす必要がある。

(2)ドロップ弁は、滑り弁がシリンダー中央にある一つの弁で給排気孔両方の開閉を行うのに対し、給気、排気それぞれ専用の弁で開閉し、シリンダーの端部に置く。シリンダーと平行に置いた側軸から駆動されるカムによって、ばねで閉じられている弁を開くので、開閉の時間が短い。

(3)コーリス弁は、ドロップ弁と同様に用いられる。この弁はカムで動かされる軸状の弁で、やはり開閉が速い。

一般の工場用や発電所用の蒸気機関は回転方向が一定でよいが、車両用や小型の工場用などでは回転方向を逆にできるようにする必要がある。蒸気機関の回転方向は偏心輪とクランク軸との関係によって決まる。この関係を調節するのが逆転装置である。これにはリンク装置とラジアル装置とがある。リンク装置はクランク軸に二つの偏心輪をつけたもので、代表例はスティーブンソン式弁機構である。二つの偏心輪と滑り弁との連結を連続的に切り換えることにより停止状態から正逆どちらの回転も可能で、出力の調節も連続的にできる。ラジアル装置の代表例はワルセルト弁機構で、偏心輪は一つで、他の偏心輪のかわりにクロスヘッドの運動を利用している。これも停止状態から正逆両方向に回転方向を調節でき、同時に出力の調節もできる。

車両用などでは長い間一定回転数を維持する必要はないが、発電用や工場の主原動力などではその必要があり、調速装置が要求される。調速には、給気の絞り弁を調節する方法と、蒸気分配弁の動きを調節する方法とがある。絞り弁を調節する方法は、絞りが抵抗となる不利があり、分配弁の動きを調節する締め切り調速が多く用いられている。これは、分配弁を二重にしたり、可動偏心輪を用いたり、ワルセルト弁機構を使用する。調速機は、負荷の変動によって回転数が変化すると、締め切り位置を変え出力を調整して回転数を一定にする装置である。

調速機にはスリーブ調速機と軸調速機がある。スリーブ調速機は遠心おもりの変位をスリーブに伝え、スリーブで給気絞り弁か、締め切り位置を変える。軸調速機はクランク軸に取り付け、遠心おもりで偏心輪を動かすようになっている。

[吉田正武]

『日本自動車研究所編・刊『日本自動車研究所研究報告54 ランキンサイクルエンジン自動車に関する研究 蒸気自動車研究委員会報報告総集編』(1988)』▽『コーリン・クレスウェル・ドーマン著『スティーブンソンと蒸気機関車』(1992・玉川大学出版部)』▽『H・W・ディキンソン著、磯田浩訳『蒸気動力の歴史』(1994・平凡社)』▽『荒井久治著『エンジン進化の軌跡――蒸気エンジンから環境エンジンへ』(1998・山海堂)』▽『細川武志著『蒸気機関車メカニズム図鑑』(1998・グランプリ出版)』▽『西川兼康著『熱工学の歩み――蒸気動力の変遷に関連して』(1999・オーム社)』▽『水島とほる著『蒸気機関車誕生物語』(2004・グランプリ出版)』▽『『「図説」蒸気機関車全史』全2巻(2005・学習研究社)』▽『齋藤晃著『蒸気機関車200年史』(2007・NTT出版)』▽『John Robert DayEngines ; The Search for Power(1980, The Hamlyn Publishing Group Ltd.)』

改訂新版 世界大百科事典 「蒸気機関」の意味・わかりやすい解説

蒸気機関 (じょうききかん)

steam engine

蒸気のもつ熱エネルギーを機械的仕事に変換する蒸気原動機の一形式で,蒸気の圧力をシリンダー内のピストンに作用させ,その往復運動によって仕事を行わせるものである。

歴史

蒸気によって仕事を行わせるという考えが実際に応用されるようになったのは17世紀半ば以後のことであって,イギリスのサマセットEdward Somerset(1601-67)は,1650年ころ,最初の蒸気による揚水機を製作したといわれている。しかし工業への応用は,98年以後に試みられたイギリスのT.セーバリーによる機関に始まるとされる。これは鉱山の坑内排水に適用された。蒸気機関はまず当時もっとも重要な問題となっていた鉱山の揚水機として発達したのである。これらの機関の原理は,図1に示したように,容器中の蒸気の凝縮により真空をつくって水を吸い込み,弁Aを閉じ弁Bを開いて容器中の水面に蒸気を送り,蒸気の圧力によって弁Cを経て揚水を行うものである。これは現在の蒸気機関とは著しく趣を異にしている。ピストンを使用する試みはフランスのD.パパンによって1690年から1700年までの間に行われた。この機関は直立のシリンダー中に水を入れ,外部から加熱と冷却とを繰り返すものであって,実際的には成功しなかったが,水の沸騰によって生ずる蒸気の力でピストンをもち上げ,次に蒸気を凝縮させピストンを引き下げるしくみのものであった。

以上のような経過をとってきた蒸気機関は,1712年ころ実用化されたT.ニューコメンのいわゆる大気圧機関の発明によって,現在の形式への第一歩をふみだした。この機関はシリンダーと蒸気を発生するボイラーとを分離したもので,図2に示す構造をとっている。この機関は長くイギリスの鉱山の揚水機関として使用されたが,熱効率がきわめて低く,多量の燃料を必要とした。これでは冷却されたシリンダー内にボイラーからの蒸気を送るため,シリンダーの温度を高めるのに多くの蒸気がむだに凝縮される。そこで65年J.ワットはまずこのむだをなくして蒸気の節約をはかるため,蒸気の凝縮をシリンダー外の別の容器,すなわち復水器において行わせるように改良した。しかしこれらの機関はむしろ大気圧を利用するものであって,蒸気の圧力を直接に利用するものではなかった。蒸気の圧力を利用する真の意味での蒸気機関はワットによって発明され,さらにほぼ今日の形式にまで改善された。ワットは69年に蒸気の圧力を利用する蒸気機関を製作して機関の熱効率を著しく高め,81年にはそれまでの機関のビームを廃し,ピストンの往復運動を車輪の回転運動に変える装置をもつものに改善し,蒸気機関が鉱山用から一般の原動機として広く利用されるにいたる端緒を開いた。そして82年にはさらにピストンの両側に交互に蒸気を供給し,かつ蒸気の膨張力をも利用する方法をとり入れて熱効率を高め,またのちにはシリンダーへの蒸気の供給量を自動的に加減する調速機を用いて適正な運転を行わせるようにし,ここに実用的な蒸気機関を完成した。

このように発達してきた蒸気機関は1780年ころから鉱山の揚水だけでなく,工作機械,織物機械その他一般工場用の原動機として広く用いられ,1800年前後にサイミントンWilliam Symington(1763-1831),R.フルトンらによって行われた蒸気船の実用化や,G.スティーブンソンによる蒸気機関車の完成によって,工場用としてまた交通機関用として偉大な貢献をし,文字どおり機械文明の原動力となって独歩の地位を占めた。19世紀は蒸気機関万能の時代ということができる。

蒸気機関は構造が簡単で,あまり高度の工作技術を要しないで製作できるため,熱機関として最初に発達したものであり,取扱いが容易であること,信頼性が高く負荷の激しい変動に耐えること,始動回転力が大で逆転が容易であることなどの利点をもっている。しかし,蒸気機関の使用蒸気圧力は十数気圧どまりで,対応する飽和温度はせいぜい200℃と低く,復水器を用いる場合でも熱効率を20%以上にすることは非常に困難であった。また,ピストンによる膨張方式では,高圧蒸気使用による熱効率改善も大容量化もともにむずかしく,このため大出力分野では,蒸気タービンの発達とともにその座を明け渡すこととなった。また,ボイラーや復水器を必要とすることから小型軽量化が困難であり,中小出力の分野でも内燃機関にしだいにとって代わられ,現在では蒸気機関は過去のものとなってしまった。

→蒸気タービン

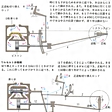

構造

蒸気機関の主要部はシリンダーとその中を蒸気の作用によって往復するピストン,この往復運動を回転運動に変えるクランク機構およびシリンダーへの蒸気の出入をつかさどる弁機構とからなる。図3は蒸気機関の構造を示す概念図である。ボイラーからの高圧蒸気は蒸気管から蒸気弁と調速機の絞り弁を経て蒸気室に入り,蒸気分配弁によってシリンダー内に導かれて膨張し,ピストンを押し動かして仕事をする。仕事をし圧力の下がった蒸気は再び蒸気分配弁を通って,排気室から排気管を経て大気中に,あるいは復水器中に排出される。蒸気室からの高圧蒸気はピストンの左右に交互に供給されるのがふつうである。図3の上は蒸気がピストンの左側に供給され,ピストンを右方向に押している状態を示しており,ピストンの右側の仕事を終わって圧力の下がった蒸気はこれによって排気室に押し出される。ピストンには数個のピストンリングがはめられ,シリンダーとの気密を保っている。ピストンの往復運動はシリンダーを貫くピストン棒によって外部のクロスヘッドに伝えられる。なお,ピストン棒がシリンダーを貫く部分には,蒸気の漏れを防ぐようパッキン箱が設けられる。クロスヘッドはピストンの運動につれて案内面に沿った直線の往復運動をするが,これはクロスヘッドピンによって連接棒に伝えられ,クランクピンとクランクを経て,軸受上に支持されるクランク軸を回転させる。かくしてピストンの往復運動が回転運動に変えられ,外部に仕事として取り出される。しかし蒸気がピストンに加える圧力はクランク軸の各位置によって異なるため,このままではクランク軸は一様な回転をしない。クランク軸に取り付けられる大きい重量をもつはずみ車はこの回転の変化をなるべく少なくするためのものであって,クランク軸はこのはずみ車の慣性によって一様な回転に保たれる。ピストンの往復運動を引き続いて行わせるには,適当な時期にピストンの両側に交互に蒸気を出入させなければならないが,これは蒸気分配弁によって行われる。種々の形式のものがあるが,図3はすべり弁を用いた場合を示している。この弁は蒸気室内で往復運動をしてシリンダーへの蒸気の出入を加減するが,その運動は偏心装置によって,すなわちクランク軸に取り付けられた偏心輪から偏心棒,弁棒を経て伝えられる。なお,この図には書かれていないが,調速機は機関の負荷が変化した場合にもクランク軸の回転をできるだけ一定に保つために設けられ,その下に設けられる絞り弁の開きを変えて蒸気の供給量を調節し,機関の出力を加減する。

蒸気機関の作動

シリンダー内の蒸気の圧力の変化をピストンの1往復,すなわち往行程と復行程とについて示すと図4のようになる。これはインジケーター線図といわれ,実際の機関ではインジケーターを用いて描かせることができる。なお,この図はピストンの左側のものだけを示しているが,これの囲む面積は機関でえられる仕事量を示すものである。蒸気機関の作動は給気,膨張,排気および圧縮の4過程からなっている。ボイラーからの蒸気をシリンダーに供給する給気口は復行程の終わる直前のA点で開きはじめる。この図のA~Bは給気過程であって,その圧力はA点で急に上昇してほぼボイラーの圧力に達し,ピストンを右方向に押す。給気口はB点で閉じられる。この点を締切点と呼ぶ。B~Cは膨張過程であって,締切りによって,シリンダー内に閉じ込められた高圧蒸気がピストンを押して膨張する。排気口は往行程の終わる前のC点で開かれる。C~Dは排気過程であって,シリンダー中の蒸気はピストンの復行程によって大気または復水器中に排出される。この過程における圧力は大気または復水器圧力よりわずかに高い。排気口は復行程の途中のD点で閉じられる。D~Aは圧縮過程であって,D点でシリンダー内に閉じ込められた一部の残留蒸気を圧縮する。そしてA点で給気口を開いて以上のことを繰り返すわけである。

分類

蒸気機関は種々の観点から多くの形式に分類される。蒸気のシリンダーへの供給方法によって分けると,ピストンの一方の面にだけ蒸気を供給する単動機関と,一般に用いられる形式の,ピストンの両側に蒸気を供給する複動機関とになる。仕事をした蒸気,すなわち排気の圧力によると,大気中に排出する不凝機関と復水器中に排出する復水機関とになる。復水機関では排気が復水器中で冷却復水されるため,排気圧力を大気圧以下に下げることができ,したがって同一の蒸気を使用する不凝機関よりも多くの仕事を発生することができる。蒸気の膨張のしかたからは単式機関と多段膨張機関に分けられる。前者は1個のシリンダーで蒸気を排気圧力まで膨張させるものである。後者はいくつかのシリンダーを備え,1個のシリンダーで膨張させた蒸気を次の段のシリンダーに入れ,さらに膨張させるという形式のもので,これには高圧シリンダーと低圧シリンダーからなる2段膨張機関と,高圧,中圧および低圧シリンダーからなる3段膨張機関がある。シリンダーは蒸気の膨張による温度低下のため排気によって冷却される。したがって次に送られてくる高温の新しい蒸気はシリンダーの表面で冷却されて復水する。これは初期復水と呼ばれ,蒸気をむだに消費し熱効率を低下させる現象である。多段膨張機関はこれを少なくするため,1個のシリンダーで行わせる膨張を少なくし,膨張前後の蒸気の温度差を小さくしたものである。なお,このほかに初期復水を少なくし1個のシリンダーで大きい膨張を行えるように考案されたものに単流機関がある。ふつうの機関では,給気と排気とがともにシリンダーの同一端で行われる。すなわち,蒸気は図5-aのようにシリンダーの一端から入り,再び前に入った端から排出される。これに対して単流機関ではbのように,シリンダーの一端から入った蒸気がつねに一定方向に流れ,中央に設けた排気口から排出される。単流機関ではシリンダー内の蒸気の流動方向が一定であるから,シリンダーの温度は両端が高く中央が低くなり,つねにほとんど同温度の蒸気に接するため初期復水が少なくなる。なお,これは長いピストンをもち,排気口の開閉はこのピストンで行う。

執筆者:植田 辰洋

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「蒸気機関」の意味・わかりやすい解説

蒸気機関【じょうききかん】

→関連項目気動車|動力

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「蒸気機関」の意味・わかりやすい解説

蒸気機関

じょうききかん

steam engine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「蒸気機関」の解説

蒸気機関(じょうききかん)

蒸気を使う原動機。実用に耐えるものとしては,1769年ワットが特許をとったものが最初。これを利用してフルトンは1807年蒸気船を,スティーヴンソンは25年蒸気機関車を,それぞれつくった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「蒸気機関」の解説

蒸気機関

じょうききかん

18世紀初めにニューコメンが実用化し,1769年ワットが大改良を加えた。動力に革命をもたらし,製造機械の諸発明とともに,18世紀の産業革命の直接の原動力となった。1781年にほぼ完全に近いものが完成し,2年後には蒸気鎚も造られ,金属工業の発展に多大の貢献をした。蒸気機関の交通機関への利用によって交通輸送技術の革命をもたらし,また近代的工場都市の形成を促進した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の蒸気機関の言及

【機械】より

… 16世紀から17世紀にかけての新しい機械の代表はポンプであった。採鉱の発展にともなって湧水のくみ上げが切実な問題になってきたからであるが,急速に成長した都市での消火用としても発達して,心臓の働きをはじめ種々の考え方のモデルとなっただけでなく,揚水機械の発達はやがて蒸気機関という新しい原動機開発の契機となった。18世紀には織物機械における飛杼(とびひ)の発明を契機として紡績機械の開発が次々に行われ,それがさらに織機の改良をもたらすなど繊維機械が新しい展開をとげて機械工業の成立(いわゆる産業革命)を見た。…

【蒸気タービン】より

…高温高圧蒸気のもつ熱エネルギーを機械的仕事に変換する蒸気原動機の一形式。蒸気原動機には,蒸気機関と蒸気タービンがあるが,前者が蒸気の静的圧力を利用してピストンを往復運動させ仕事をするのに対し,蒸気タービンでは,図1に示すように,まずノズルで高圧蒸気を膨張させて高速蒸気流を作り,これを回転円板の周囲に密接して植えられた反りをもった羽根の列にあてる。そして羽根を出るまでに蒸気の流れの方向を変え,その際羽根が蒸気から受ける反力を利用して羽根を回転させることによって仕事を行うものである。…

【ワット】より

…のちには市内にも店を開設した。 グラスゴー大学の卒業生のJ.ロビソンを通じて,初めて蒸気機関に関心をもち,いくつかの初歩的実験を行った。この仕事が本格化したのは,1763年に大学で使われていたニューコメン機関(大気圧を利用する初期の機関で,鉱山で排水用動力として使用された)の模型を修理してからである。…

※「蒸気機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...