関連語

精選版 日本国語大辞典 「大威徳明王」の意味・読み・例文・類語

だいいとく‐みょうおうダイヰトクミャウワウ【大威徳明王】

改訂新版 世界大百科事典 「大威徳明王」の意味・わかりやすい解説

大威徳明王 (だいいとくみょうおう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大威徳明王」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大威徳明王」の意味・わかりやすい解説

大威徳明王

だいいとくみょうおう

Yamāntaka

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「大威徳明王」の解説

大威徳明王 だいいとくみょうおう

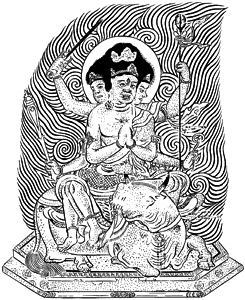

阿弥陀(あみだ)如来の化身で,生あるものを害するすべての毒蛇悪竜,怨敵(おんてき)を打ちたおす。六面六臂(ろっぴ)六足の忿怒(ふんぬ)相で,水牛にのる。日本では平安時代後期から戦勝祈願のため信仰された。比叡山(ひえいざん)延暦(えんりゃく)寺,京都大覚寺などの像が有名。五大明王のひとつで,西方を守護する。六足尊とも。

世界大百科事典(旧版)内の大威徳明王の言及

【ウシ(牛)】より

…同様の意味づけは地中海から西アジアまで広がるが,牛はとくにインド神話において重要な役を演じ,今日でも,その力(運搬,農耕),乳,排泄物(燃料など)をもって人間に大きい恩恵を施す神聖な動物とされている。またヒンドゥー教ではシバ神の聖獣であり,ひいては仏教でも大威徳明王の乗物ともなっている。聖獣としての牛はしばしば雄牛であり,これはその強い力と湾曲した角(三日月と同形)ゆえにとくに意味をもつのであろう。…

※「大威徳明王」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...