翻訳|cerebellum

精選版 日本国語大辞典 「小脳」の意味・読み・例文・類語

改訂新版 世界大百科事典 「小脳」の意味・わかりやすい解説

小脳 (しょうのう)

cerebellum

小脳は大脳と並ぶ脳の主要部分である。ヒトの小脳の重量は約130gあり,大脳の10%程度であるが,細かいしわ(皺)が多いため表面積は大脳の25%に達する。ヒトの小脳に含まれる神経細胞の総数は1010~1011個に及び,大脳のそれにほぼ匹敵している。小脳は運動中枢の一つであり,スポーツや楽器弾奏の練習など,いわゆる〈運動学習〉に重要な働きをすると考えられるが,自律神経機能の調節にも関与している。

小脳の構造

小脳は外見上,正中部で前後に伸びる虫部vermisと,これから左右に翼のように張り出す小脳半球に分けられる。小脳半球の虫部寄りの部分は,外側部と区別して中間部と呼ばれる。小脳の表面には左右方向に多数の溝があるが,とくに顕著な後外側裂によって小脳は体部と片葉小節葉に二分され,第一裂によって体部は前葉と後葉に分けられる。さらに多数の浅い溝によって総計17個の小葉が区分される。各小葉はさらに2~6個の亜小葉に区分され,亜小葉にはまたいくつかの小脳回が含まれる。小脳回は小脳表面のいちばん細かいしわで幅1~2mmである。鳥類以下の下等な動物の小脳は虫部が主体であるが,動物が高等になるにつれて半球が発達し,同時に小脳回の数も増える。虫部における小脳回の数はネズミで28,ネコで62,ヒトでは330である。小脳の表面積はネズミで約300mm,ネコで約2000mm,ヒトでは5万~8万mm2にもなる。

小脳の表面は厚さ約1mmの皮質でおおわれ,その内部は白質である。白質の深部には小脳核がある。

小脳皮質を顕微鏡で調べると,きわめて規則的な幾何学的な構造をしている。プルキンエ細胞と呼ばれる大型の神経細胞が1層に並び,皮質表面に向かって伸びるその樹状突起の間を多数の平行繊維と呼ばれる無髄繊維が走り,分子層を形成している。プルキンエ細胞層の下には顆粒層があり,平行繊維の起源である小型の顆粒細胞が多数含まれている。分子層にはまた星状細胞,バスケット細胞が,顆粒層にはゴルジ細胞が含まれ,いずれも分子層に樹状突起を伸ばしている。白質から皮質に苔状繊維および登上繊維と呼ばれる2種の繊維が入力し,前者は顆粒細胞に,後者はプルキンエ細胞の樹状突起に,それぞれ興奮性のシナプス結合をする。顆粒細胞は次いでプルキンエ細胞,バスケット細胞,星状細胞,ゴルジ細胞に興奮性シナプス結合をし,バスケット細胞はプルキンエ細胞の細胞体に,星状細胞はプルキンエ細胞の樹状突起に,ゴルジ細胞は顆粒細胞に,それぞれ抑制性のシナプス結合をする。小脳皮質からの出力信号はプルキンエ細胞の軸索突起により送り出され,小脳核および延髄の前庭核の神経細胞に抑制性の結合をする。つまり,小脳皮質の出力信号はすべて抑制性のシナプス作用をもっている。

上記の各ニューロンの作用を仲介する化学伝達物質は,プルキンエ細胞とバスケット細胞ではγ-アミノ酪酸,星状細胞ではタウリン,顆粒細胞ではグルタミン酸,登上繊維ではアスパラギン酸と考えられる。苔状繊維にはアセチルコリンやP物質を化学伝達物質とするものがあるが,大部分については不明である。これらのほかセロトニン含有繊維が縫線核から,ノルアドレナリン含有繊維が青斑核から小脳に投射して皮質内に分布している。

小脳の神経回路

小脳の神経回路の働きについては種々の仮説が提出されているが,以下述べるのはその代表的なものである。苔状繊維を通じて入力してきた神経信号が顆粒細胞を経てプルキンエ細胞へと送られる間,バスケット細胞,星状細胞,ゴルジ細胞の抑制作用により種々の修飾を受け,全体として一種のフィルターとして働く。この回路の中で顆粒細胞からプルキンエ細胞へのシナプス結合には,その信号伝達特性を変化させることのできる性質,すなわち可塑性があり,この可塑性は登上繊維の信号の影響のもとに発揮される。このことは1970年前後に理論的に仮定されたものであるが,その後実験的な説明がなされた。顆粒細胞からプルキンエ細胞へのシナプス結合がこのような可塑性をもつと,これが一種の記憶装置として働き,小脳の神経回路全体が一種のコンピューターとして働く可能性が理論的に指摘されており,小脳を単純パーセプトロンや適応フィルターとみなすモデルが提案されている。

小脳の神経回路網は小脳表面のしわとは直角に,体の前後方向に細長く伸びる帯状に組織されている。小脳表面にA,B,C1,C2,C3,D1,D2と呼ばれる7本の縦帯が区別され,各縦帯のプルキンエ細胞出力は小脳核,前庭核の異なる部分へと送られる。またこれら縦帯に入力する登上繊維は延髄下オリーブ核の異なる領域から出ている。この縦帯構造をさらに細分していくと,小脳皮質を幅0.3mm,長さ10mm程度の短冊形をした多数の微小帯域に分けることができる。一つの微小帯域は下オリーブ核の小部分から登上繊維を受ける一方,小脳核,前庭核の小部分にプルキンエ細胞の軸索突起を送り,まとまった一つの皮質核複合体をつくる。この複合体は種々の反射弓や運動制御の中枢経路に可変性をもつ側路として挿入され,登上繊維の伝える誤差信号に従って反射弓や中枢経路の信号の流れを調節するものと考えられる。

上述の縦帯構造と対応して小脳には機能の局在がある。おおまかにいうと虫部(A,B帯)は自律機能の制御,姿勢,歩行,体全体の平衡,筋緊張の保持に関与する。半球中間部(C1,C2,C3帯)は空間的に組織だてられた熟練運動とそれに関連する筋緊張の保持に,半球外側部は同様に空間的に組織だてられた熟練運動に関与するが筋緊張の保持には関与しない。片葉小節葉を中心とするいわゆる前庭小脳は眼球や身体の位置の保持や運動の制御に関与する。

小脳の損傷と病気

小脳の一部を損傷された動物や小脳に疾患のある患者には種々の特徴的な症状が現れる。運動をするためには多数の筋肉を組み合わせて働かせ,体の多くの部分を協調させなければならないが,小脳の障害時にはこの運動における協調作用が失われ運動は拙劣なものとなる(協調運動不全)。また,目を閉じたまま人さし指を鼻先に触れるときのような予測的な運動で確かさが失われる(推尺異常)。筋肉の緊張が低下し,手足がぶらぶら動くようになる(筋緊張低下)。あるいはまた,意図的に運動を行うとき,静止時にはなかった手の震えが起こる(企図振戦)。これらの症状は,小脳が運動が円滑に正確に行われるよう高度の制御機能を常時発揮していることを示している。小脳の部分的損傷による運動障害は一時的なもので,しばらくすると消失するが,これは損傷を免れた小脳組織の代償作用によるもので,小脳神経回路のシナプス可塑性の現れとみられる。

→脳

執筆者:伊藤 正男

動物の小脳

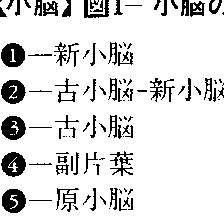

脊椎動物の小脳は,系統発生的に初めは原小脳と古小脳から構成され,陸上生活への移行に伴って,情報量が増えるにつれ,新小脳が付加される。小脳は円滑で,複雑な筋運動,姿勢保持のための相関中枢となる。原小脳は平衡感覚器と側線器官にかかわり,波動(音,電気)に敏感なサメのような魚類ではよく発達し,飛行する鳥類では副片葉が形成される。硬骨魚類では小脳の一部が中脳脳室腔に突出して小脳弁valvula cerebelliをつくるが,側線器官の発達したアフリカの淡水魚モルミルスMormyrusではひじょうに大きい。鳥類や爬虫類では小脳の深部において,哺乳類のように明りょうな小脳核が形成される。鳥類の小脳の外側部は原始的な橋から繊維を受け,初期の新小脳となる。小脳のしわは三次元の世界に活躍する種では発達がよい。哺乳類以外では体の部位に対する小脳皮質の局在は十分にわかっていない。皮質の構造は脊椎動物を通して同じであるが,樹状突起の分枝の状態はしわと同じく両生類では簡単であるが,鳥類では複雑になる。鳥類以下の脊椎動物の小脳は独立した高度の片側の運動よりも左右連絡した協調運動を支配する。

執筆者:正井 秀夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「小脳」の意味・わかりやすい解説

小脳

しょうのう

脊椎(せきつい)動物の脳を構成する一要素。中枢神経(脳と脊髄)のうち、内耳から平衡感覚を受け、また全身の筋、腱(けん)、関節などに存在する感覚受容器から刺激を受けて筋肉の緊張を保ち、筋肉運動の調節をつかさどる機能をもつ部分である。第四脳室前端部付近の外胚葉(がいはいよう)から発生し、第四脳室を後上方からテントのように覆っている。後脳(小脳と橋(きょう))では背側部を占め、後頭蓋窩(こうとうがいか)に収容されている。比較解剖学的にみると、運動が敏速で、かつ細かい運動をする動物の小脳は概して発達がよく、硬骨魚類、鳥類、哺乳(ほにゅう)類ではよい発育を示し、緩慢な運動をするヒキガエル、イモリなどの両生類、爬虫(はちゅう)類などでは発育が悪くて小さい。なお、ヒトの小脳の重さは、およそ130~150グラムとされる。

ヒトの小脳は上面が多少扁平(へんぺい)で下面は突出し、左右両側は著しく膨大している。この膨大部が小脳半球で、中央部の細い部分が虫部(ちゅうぶ)である。上面では小脳半球と虫部との境は明瞭(めいりょう)でないが、下面は虫部部分が深く陥没し、ここを小脳谷(こく)とよび、延髄部分が収まっている。小脳谷では小脳半球と虫部とは深い溝で明瞭に境ができている。下面には小脳と他の脳幹部を連絡する小脳脚(きゃく)があり、脳幹部の延髄、橋、中脳と結合している。小脳脚は上、中、下の3対の部分に分けられ、下小脳脚は脊髄、延髄からの伝導路が通り、中小脳脚は小脳と橋とを連絡しており、高等な哺乳動物では、とくに橋の発達がよいので、中小脳脚も太くて外観的にも明瞭である。上小脳脚はおもに小脳から中脳、間脳へと出ていく伝導路が通る部分である。

小脳全表面にはほぼ平行に走る小脳溝(こう)があり、この溝の間のしわの高まりが小脳回である。小脳溝のなかにはとくに深い溝がいくつかあり、その間に多数の小脳回があり、集合して小脳葉を形成し、小脳表面を区分している。これらの小脳葉、あるいは小脳各部には名称がつけられているが、いずれもその外形によっての名称であるため、たとえば、ヒトの小脳の名称はヒトにだけしか通用しないものとなっている。脊椎動物全体として小脳をみた場合、虫部と小脳下面の片葉という部分は鳥類以下にも存在する古い系統の小脳であり、小脳半球は哺乳類になって初めて現れる新しい系統の小脳となっている。小脳表層は厚さ1ミリメートルほどの灰白質で、神経細胞が配列し、小脳皮質を形成している。小脳皮質はしわ(小脳回)を形成することによって表面積を極度に拡張している。皮質には3層の神経細胞層があり、小脳へ入る神経線維を受けるほか、小脳から中脳や間脳へ神経線維を出している。第3層の顆粒(かりゅう)細胞層は人体の組織ではもっとも細胞の分布密度が高い部分である。第2層にはプルキンエ細胞とよぶきわめて特殊な西洋ナシ状の大型細胞が1層に配列しているのが特徴である。小脳の中心部は神経線維が充満する髄質で、第四脳室に近い部位には4種類の灰白質塊、すなわち小脳核が対(つい)をなして存在し、歯状核、栓状核、球状核、室頂核とよぶ。これらの核は小脳への求心性線維やプルキンエ細胞からの線維を受け、中脳、間脳へ遠心性線維を出している。なお、室頂核は前庭神経系と関係する神経細胞群である。小脳の虫部に障害があると躯幹(くかん)の運動や姿勢保持に関係する運動障害がみられ、千鳥足のような症状が現れる。また、小脳半球に障害があると四肢の運動失調が障害側の手足にみられる。

[嶋井和世]

百科事典マイペディア 「小脳」の意味・わかりやすい解説

小脳【しょうのう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小脳」の意味・わかりやすい解説

小脳

しょうのう

cerebellum

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「小脳」の解説

小脳

世界大百科事典(旧版)内の小脳の言及

【運動】より

…したがってα運動ニューロンを最終共通路ともいう。この場合,α運動ニューロンの活動は大脳基底核,小脳,脳幹などの働きで調節され,それによって精妙で複雑な運動が可能となっている。一見,随意運動として合目的で円滑な運動も,その背後に比較的単純な脊髄,脳幹レベルでの反射に基づいていることがしばしばある。…

【運動障害】より

… 一方,この最終共通経路に対して中枢神経の四つのおもな系統の調節系が作用を及ぼして,随意運動や不随意な自動的運動が営まれている。それは,(1)大脳皮質運動野からの系統(錐体路系),(2)脳幹網様体などに由来する系統,(3)小脳系,(4)大脳基底核系であり,これらの病変によって種々の運動障害が生じる。

[錐体路系の運動障害]

大脳皮質運動野にある神経細胞であるベッツ巨大錐体細胞から出た軸索は,脳幹や脊髄の運動ニューロンに達して,シナプスで連絡する。…

【脳】より

…側脳室を囲む部分を終脳(正確には,左右の大脳半球と終脳の不対部),第三脳室を囲む部分を間脳,中脳水道を囲む部分を中脳,第四脳室を囲む部分を菱脳とする。さらに菱脳の前半部(後脳)からは小脳と橋(きよう)が分化し,菱脳の後半部は延髄(髄脳)として脊髄に連続する。 成人の脊髄は身長の28~29%の長さがあるが(日本人では40~47cm),脳と脊髄の重量比は約55対1であり,中枢神経系において脳の占める割合がいかに大きいかがわかる。…

※「小脳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...