精選版 日本国語大辞典 「解体新書」の意味・読み・例文・類語

かいたいしんしょ【解体新書】

- 江戸後期の西洋医学翻訳書。四巻。解体図一巻。前野良沢、杉田玄白他訳。安永三年(一七七四)刊。ドイツ人クルムスの「解剖図譜」のオランダ語訳「ターヘル‐アナトミア」を漢文訳したもの。日本で最初の西洋医学翻訳書で、神経、軟骨、動脈などの訳語を造り出した。

改訂新版 世界大百科事典 「解体新書」の意味・わかりやすい解説

解体新書 (かいたいしんしょ)

日本最初の本格的洋書翻訳書。本文4巻と図版(解体図)1巻から成る。1774年(安永3)刊。1771年(明和8)の骨ヶ原(小塚原)の腑分けがきっかけとなって,当時《ターヘル・アナトミア》と俗称されたドイツ人クルムスJ.Kulmusの解剖書の蘭訳本(1734刊)を日本訳したもので,江戸の杉田玄白,前野良沢ら蘭学グループが参画したが,良沢の名前は記されていない。これは幕府の出版取締りをおしはかって,もし幕府のとがめを受けたとき,先輩で盟主格の良沢に累を及ぼさないための配慮とみられる。玄白は本書の予告編の性格と幕府の取締りの瀬踏みを兼ねた《解体約図》(解剖図版3葉と文章2章から成る)を前年に出版しており,本書の場合も刊行に先立って幕府や朝廷筋の要路に献本するなど,万全の配慮をしている。本書翻訳の苦心談は,玄白の懐古録《蘭学事始(らんがくことはじめ)》に多少のフィクションはあるが記されている。満足な辞典のないことで訳述に苦労し,中国書にない学術用語の日本訳に苦心がはらわれた。〈軟骨,神経,門脈〉などの言葉は玄白らの新造語であるが,訳名を与えられなかった言葉には,のちに宇田川玄真や大槻玄沢らが新造語を当て,また玄白らの訳名の一部改訂もみられる。〈膵臓〉などはその一例である。本書の翻訳・編纂(へんさん)に当たっては,和漢書にない新方法を採用したと凡例でうたい,付図の出典を明示して符号を付した(必ずしもそうはいい切れず不明の出典もある)こと,引用文献を明記したこと,翻訳法の解説を加えていることなど,詳細な翻訳・編纂方針を明示していることは,以後の翻訳・編纂書作成指針となり,近代化の表明であって,本書以前に不完全な訳書が二,三みられるにしても,一線を画すものといえる。本書が漢文体で書かれ,玄白らの肩書に〈日本〉の文字が付されているのも,中国に逆輸入して未知の領域を知らせようとする玄白らの自負があったとみられる。本書の出現によって,解剖に基礎をおく西洋医学の実験的実証性の認識がひろまり,さらに本書出版後,蘭書翻訳が活発となり,日本の西洋文化の摂取受容が高まったことをもっても,本書の出現は日本文化史上重要な位置を占める。なお本書の付図は平賀源内に洋風画の手ほどきを受けた秋田藩士小田野直武が洋書の銅版画を面相筆で丹念に写したものを木版画にしている。のち大槻玄沢が本書を改訳増補して《重訂解体新書》(1826)とした際,付図も銅版画(中伊三郎刻)に改められた。

執筆者:宗田 一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「解体新書」の意味・わかりやすい解説

解体新書【かいたいしんしょ】

→関連項目小田野直武|中津藩|山脇東洋|吉雄耕牛|蘭学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「解体新書」の意味・わかりやすい解説

解体新書

かいたいしんしょ

解剖学書。日本最初の本格的な西洋医学の翻訳書。本文4冊、別に序文と図譜を掲げた1冊からなる。1774年(安永3)刊。日本で初めてのこの翻訳事業の中心になったのは前野良沢(りょうたく)と杉田玄白(げんぱく)で、中川淳庵(じゅんあん)・桂川甫周(かつらがわほしゅう)ら多くの人々が協力した。1771年(明和8)から4年間にわたる苦心・努力のさまは、杉田玄白の回想録『蘭学事始(らんがくことはじめ)』のなかに詳細かつ新鮮に記されている。

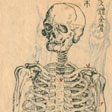

一般に『ターヘル・アナトミア』とよばれている原書は、正しくは、ドイツのクルムスJohann Adam Kulmusが1722年に著した『解剖図譜』Anatomische Tabellenを、ライデンのディクテンGerardus Dictenがオランダ語訳した『Ontleedkundige Tafelen』(1741)で、杉田玄白らが依拠したのはその第2版であった。これは小型本で、その内容は簡単な本文とやや詳しい注記からなり、27枚の図譜を付した初学者向きの医書である。『解体新書』は全文漢文で記述され、原書の本文だけを訳出し、注記は訳していない。図譜は小田野直武(なおたけ)が描き、原書は銅版であるが、本書は木版である。付図の数は原書よりやや多くなっているが、それは他の西洋医学書からも引用したことによる。図譜を掲載する冊子には、ほかに吉雄耕牛(よしおこうぎゅう)の序文と杉田玄白の自序、および凡例が載っている。

[大鳥蘭三郎]

『三枝博音編『復刻 日本科学古典全書 第8巻』(1978・朝日新聞社)』▽『酒井シズ訳『解体新書』(1978・講談社)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解体新書」の意味・わかりやすい解説

解体新書

かいたいしんしょ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「解体新書」の解説

解体新書

かいたいしんしょ

日本初の西洋解剖書の本格的訳書。杉田玄白(げんぱく)訳,中川淳庵(じゅんあん)校,石川玄常参,桂川甫周(ほしゅう)閲。5巻。1774年(安永3)江戸須原屋市兵衛刊。クルムス著「解剖学表」のディクテン蘭訳本(「ターヘル・アナトミア」1734刊)の注を除く本文のみを全漢訳したもの。1771年(明和8)3月4日江戸小塚原での腑分(ふわけ)の見学により「ターヘル・アナトミア」の図の正確さに感銘をうけ,翌日から会読が開始された。翻訳の主力は前野良沢(りょうたく)だったが,名を出していない。解剖図は他の原書からも採用され,小田野直武(なおたけ)が模写した。本書の出版は,西洋の自然科学が本格的に導入される端緒となり,蘭学の発達をみた。「日本思想大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「解体新書」の解説

解体新書

かいたいしんしょ

1774年刊。本文4巻,付図1巻。全文漢文体。ドイツ人クルムス著『解剖図譜』のオランダ語訳書(原名ターヘル‐アナトミア)を携え,杉田玄白・前野良沢らが'71年江戸小塚原刑場で死刑囚を解剖し,その正確さに驚き翻訳に着手し,『解体新書』として刊行。自然科学・蘭学の興隆に貢献した。その翻訳の苦心談が『蘭学事始 (らんがくことはじめ) 』である。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の解体新書の言及

【医学】より

…とはいいながら,通詞以外には,せいぜい単語を覚えたり,挿絵から推測する程度のことを出なかった。それらの乏しいオランダの知識をもつものが,協力して訳出したのが《解体新書》5巻(1774)で,4年間に11回も原稿を書きかえてできあがったという。原著は,ドイツ人クルムスJohann Adam Kulmusの解剖図譜のオランダ語版《ターヘル・アナトミア》である。…

【小田野直武】より

…秋田藩士として角館に生まれ,1773年(安永2)に秋田を訪れた平賀源内から西洋画についての知識を与えられた。以後死ぬまでの7年間,藩命によりほとんど江戸の地にあって,オランダの図書や銅版画を参考に,西洋画法の研究に励み,杉田玄白訳の《解体新書》(1774)の挿絵を描いた。彼の洋風画には銅版画も油絵もないが,司馬江漢の洋風画に大きな影響を与えた。…

【解剖学】より

…日本では京都の山脇東洋が1754年(宝暦4)の2月7日に最初の人体解剖を行い,五臓六腑説が正しいかどうかを確かめ,5年後に《蔵志》を出版した。ついで杉田玄白,前野良沢らは71年(明和8)3月4日に江戸で人体解剖を行い,ドイツ人クルムスの著,俗にいう《ターヘル・アナトミア》を翻訳し《解体新書》(1774)を出版した。しかし解剖学が医学の教育に用いられるようになり,進歩をとげるのは幕末~明治に入ってからである。…

【解剖図】より

…コペルニクスの遺著と同じ1543年に刊行された彼の《人体の構造》は700ページ余のフォリオ版で,ベネチア派の画家たちによる数多い精密な木版画が挿入されており,内容,挿図ともに以後の解剖書に大きな影響を与えた。18世紀後半に江戸で刊行される《解体新書》中の挿図にもベサリウス本に基づくものが数図見いだされるほどである。ベサリウス以後,解剖学は美術家から独立していくが,16世紀後半から各地に開設される美術家養成機関としてのアカデミーに解剖学講義が設けられるようになり(美術解剖学),医学解剖学と区別された。…

【クルムス】より

…バーゼル大学で医学の学位をとり,ダンチヒで開業し,1725年同所のギムナジウムの博物学教授となった。著書《Anatomische Tabellen》(1722)の蘭訳本(通称《ターヘル・アナトミア》)が,74年(安永3)杉田玄白らによって《解体新書》として翻訳刊行された。彼は日本ではよく知られているが,欧米ではあまり知られていない。…

【手術】より

…1649年(慶安2)出島に到来したオランダの医師カスパルはフランスの外科医パレの医学を伝えたが,彼の教えた医学はカスパル流外科として知られる。 1774年(安永3)に杉田玄白,前野良沢らによってクルムスJ.A.Kulmusの解剖書を翻訳した《解体新書》が刊行されたが,それから31年後の1805年(文化2),華岡青洲は曼陀羅華(まんだらげ)(チョウセンアサガオ)を主とした麻沸湯による全身麻酔下での乳癌手術に成功している。これはW.T.G.モートンらのエーテル麻酔に先立つこと約40年であった。…

【杉田玄白】より

…明和8年(1771)3月4日,玄白39歳のときである。その感動のさめやらぬ翌5日,同志が集まってその原書の翻訳を決意し,前野良沢を盟主として翻訳作業を開始して,3年後の安永3年(1774)8月《解体新書》として刊行した。これが近代的意味での外国語の原書を翻訳する方法や方針を明示して行った最初の翻訳書となった。…

【中川淳庵】より

…オランダの書物に載るアスベスト(石綿)の本体を同定して友人の本草・物産家平賀源内に教え,秩父山中でそれを採掘して1764年(明和1)火浣布(燃えない布)をつくった。同じ町内に住む江戸詰の山形藩医安富寄碩にオランダ語を学び,71年江戸参府のオランダ人を止宿先長崎屋に訪ね,解剖学の原書譲渡の情報を得て同僚の杉田玄白に伝え,藩費で購入したのが《解体新書》の原書で,その翻訳グループの一員として当初から参加している。76年(安永5)江戸参府の蘭館医ツンベリーを官医桂川甫周とともに毎日のように訪ね,西洋本草学・医学を学ぶかたわらツンベリーの日本植物研究を助け標本類の提供を行い,のちツンベリーの《日本植物誌》(1784)にその名が記され海外に知られた。…

【前野良沢】より

…江戸中期の蘭学者,蘭方医。杉田玄白ら江戸蘭学グループの《解体新書》翻訳事業の顧問格として,江戸蘭学勃興期に指導的役割を果たした。名は熹(よみす),字は子悦,号を楽山また蘭化といい,良沢は通称。…

【吉雄耕牛】より

…〈吉雄家学之秘条〉には,紅毛文字,紅毛方言,纏帛(てんはく)法,切脈法,腹診法,服薬法,刺鍼(ししん)法,治創法,療瘍法,整骨法の10ヵ条が定められている。前野良沢,杉田玄白,平賀源内など多くの門下生を養成,《解体新書》には序文を寄せた。訳著には日本最初の尿診断書《因液発備》をはじめ,《正骨要訣》《布斂吉黴瘡(プレンクばいそう)篇》などがある。…

※「解体新書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...