共同通信ニュース用語解説 「哺乳類」の解説

哺乳類

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「哺乳類」の意味・読み・例文・類語

ほにゅう‐るい【哺乳類】

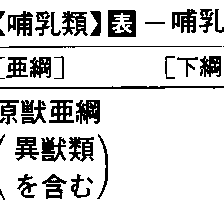

- 〘 名詞 〙 ( [英語] Mammalia の訳語 ) 脊椎動物の一綱。ふつう「けもの」と呼ばれる動物群。単孔目・有袋目・食虫目・翼手目・霊長目・貧歯目・齧歯目・鯨目・長鼻目・食肉目・奇蹄目・偶蹄目などを含む。南極大陸とニュージーランドなどを除く世界各地に約四三〇〇種余りが分布する。ふつう特有の毛でおおわれる。恒温性。目、鼻、耳などの感覚器官がすぐれ、知能が発達する。卵生は単孔目のみで、他はすべて胎生。子は一定期間、母親の乳で育てられる。哺乳綱。〔動物学(1874)〕

哺乳類の補助注記

挙例の「動物学」で、「鳥類」などにならい「哺乳+類」という複合語として使用されたのが古い例であるが、一般化したのは明治後期か。

改訂新版 世界大百科事典 「哺乳類」の意味・わかりやすい解説

哺乳類 (ほにゅうるい)

Mammal

乳腺から乳を分泌し,それで子を育てる脊椎動物の1群。胚には羊膜があり,ふつう胎生,恒温性で,四肢をもち,聴覚が鋭く,知能が高い。皮膚に毛があるため一般にけもの(獣)とも呼ばれる。脊椎動物門四足上綱哺乳綱Mammaliaに属し,現生種約4500種がある。従来の上位分類群の系統分類はほとんどが頭骨と歯の形態に基づいたものであったが,近年重要な化石の発掘が相次ぎ,それらの体骨格の研究が開始された結果,分類が大幅に改訂されつつある。表に示すのは現在もっとも広く用いられているホプソンHopson(1970),コルベットとヒルCorbet and Hill(1986)に従ったものである。

特徴

哺乳類は爬虫類から分かれ出て,恒温性の完成および少数の子を胎生し育て上げる,経済的な繁殖法の完成に向かって進化してきた脊椎動物で,新生代に爆発的に繁栄した。胚は胎盤を生じ子宮内で発育する。雌は子を生むと乳腺から分泌する乳を飲ませて育て,外敵から守るとともに生活に必要な知識を子に伝える。爬虫類では大脳の前部に限られていた新皮質が,大脳のほとんど全表面をおおう。新皮質は記憶,思考などの精神作用の中枢であるから,哺乳類は爬虫類より記憶力が優れ,学習に適する。

大脳が活発に働くには血液が適温に保たれる必要があるが,このような恒温性を維持するには,体内で大量の熱を生産する一方で,高まった体温を調節しなければならない。体熱は主として筋肉の収縮や脳の活動によって生産されるが,このためには十分な酸素と栄養の補給が必要である。したがって哺乳類では,呼吸器,循環器,消化器などに顕著な適応がみられる。肺は海綿状できわめて広い表面積をもち,筋肉質の横隔膜で腹腔と区画され,可動性の胸郭で囲まれた胸腔内に位置するので,活発な呼吸運動を行い,大量の酸素を血液に取り込むことができる。

肺に送られる空気は,口腔と二次口蓋で隔てられた鼻腔を通るとき,そこに発達した複雑な甲介で温められるとともに湿気を与えられ,呼吸で肺が冷却したり乾燥するのが防がれる。心臓は2心房と完全に仕切られた2心室からなるため,肺から戻ってきた動脈血が,左心室で静脈血と混じることがない。このため,爬虫類では静脈血の混じた動脈血を腸や後肢に送る役をしている右側の大動脈弓は,哺乳類ではなくなり,左側の大動脈弓だけになった。

消化器官では,歯ががんじょうな歯骨(下顎骨(かがくこつ))と上顎骨および前顎骨にだけ生じ,歯根部が深い歯槽におさまっているため,食物を強くかむことができる。歯は,食物を切り取る切歯(せつし)(門歯),武器になる犬歯および食物を砕く臼歯(きゆうし)に分化している(異歯性)。有袋類と真獣類の基本的な臼歯には,3個の突起で形成された三角形の歯三角があり,下の歯にはその後ろに歯踵(ししよう)と呼ばれるやや平たんな部分がある。上下の歯の三角は縁がはさみのようにかみ合って食物を切断し,上の歯の三角と下の歯の歯踵は切断された食物をはさんで,砕いたりすりつぶしたりする。胃はしばしば数室あり,腸は四つの部分に分化するほか多くは盲腸があって,食物をよく消化する。

食物を大量にとるには,広い範囲を歩き回る必要があるから,哺乳類は胴を地面から離して敏速に歩行,あるいは走行できるよう,骨格が変化している。すなわち,爬虫類では胴の外側方に突き出ている上腕骨と大腿骨が,それぞれ後下方と前下方に回って胴の直下に移動し,前・後肢を前後に動かすのにつごうよく変わっている。体温の調節には保温と体の冷却が必要である。保温のため皮膚には髄質に気室がある毛がはえ,集まって毛衣を構成する。寒冷な地域のものでは毛衣が厚く,毛と毛の間に大量の空気を保って断熱効果を高めている。毛の基部には皮脂腺があって,毛衣がぬれて保温力が低下するのを防ぐ。毛は爬虫類のうろこ(鱗)とうろこの間に新たに生じたもので,鳥類の羽のようにうろこが変形したものではない。毛はシロイルカなど一部のクジラ類の成体にはないが,これらでも胎児期には生じ,まったく生じないものはないから,毛は乳腺とともに哺乳類が最初に獲得した重要な器官のようである。体温の調節は,毛を立てたり寝かしたりしてもある程度できるが,汗腺から汗を分泌して体を冷却するものも少なくない。こうしてほとんどの哺乳類は,体内環境を34~39℃に保ち,気温とほとんど無関係に活動しつづけることができる。

このほか哺乳類にはいくつかの重要な特徴がある。爬虫類では下あごは数骨からなり,頭蓋との関節が関節骨と方骨の間にあるが,哺乳類では下あごはがんじょうな歯骨だけからなり,それが直接,頭蓋の鱗骨と関節する。哺乳類は爬虫類から進化したもので,あごの関節は関節骨・方骨間にあった段階,その他に歯骨・鱗骨間にもあって二重の関節をもつ段階を経て,哺乳類に特有の歯骨・鱗骨間関節を獲得した。このとき,あごの関節から離れた関節骨と方骨は,つながったまま中耳内に移動し(つち骨,きぬた骨に変形),あぶみ骨と関節して3個の中耳小骨となり,鼓膜の震動を拡大して内耳に伝える働きをするようになった。そのうえ,内耳にはコルチ器,外耳には集音器としての耳介(じかい)が発達したから,哺乳類は爬虫類より聴覚がはるかに鋭い。

感覚器はすべてよく発達するが,とくに嗅覚は鋭く,特殊の臭腺から分泌される液を同種個体間の連絡に用いることが多い。頸椎(けいつい)はほとんどつねに7個,指骨は爬虫類より数が減ってがんじょうになり,クジラ類などを除くと第1指は2骨,他の指はすべて3骨からなる。成熟した赤血球は他の脊椎動物と異なり無核で,小さくて数が多く,大量の酸素を運ぶのに適する。単孔類以外はすべて胎生である。

形態と機能

哺乳類は地球上のほとんどあらゆるところにすみ,形態の適応放散が著しい。大きさは,体長4.5cm,体重1.5~2.9gのチビトガリネズミやコビトジャコウネズミから,体長30m,体重100t以上のシロナガスクジラまであり,体型は,前・後足にそれぞれかぎづめを備えた5指をもち,四足歩行をするオポッサムやジネズミのような祖先型に近いものから,指が1本しかなく,ひづめ(蹄)を備えたウマ,前肢が翼に変わって空を飛ぶコウモリ,前肢がひれ(鰭)になり,後肢を失ったクジラ,ジュゴンなど,きわめて変化に富む。次に示すのは一般的な地上性哺乳類の形態の概要で,特徴の項に記したものは省略する。

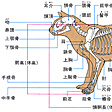

外部形態

体は頭,首,胴(体幹),尾に分かれ,胴には前肢と後肢がつく。頭には耳孔,目,口,鼻孔が開き,鼻孔の周囲はしばしば裸出して鼻鏡(びきよう)となる。耳孔はふつう耳介で囲まれる。体は表皮と真皮からなる皮膚でおおわれ,表皮には汗腺,皮脂腺,乳腺,毛,つめなどがある。うろこは退化するが,食虫類や齧歯(げつし)類では足や尾に残っている。毛は上毛,下毛(綿毛),まつげ,触毛などに分化し,ときにとげ(棘)に変わる。体毛はふつう春に抜け落ち,新しい上毛の夏衣を生じ(更毛),秋に下毛が加わって冬衣となる。しかしたてがみ(鬣),あごひげ(顎髭),尾房などの長毛には数年ものびつづけるものがある。毛衣の色彩は,毛に含まれる褐色のメラニン色素と気室の空気によって定まり,隠ぺい色として役だつことが多い。毛には赤,青,緑などの色素はない。臭腺は特殊化した皮脂腺などが集合したもので,その位置により眼下腺,中足腺,蹄間(ていかん)腺,肛門腺などと呼ぶが,それが大きなガマ口状の囊に開く場合は会陰囊(ジャコウネコ),肛門囊(ハイエナ)などという。つめはかぎづめが基本形で,サル類などではひらづめに,奇蹄類,偶蹄類などではひづめに変わっている。

骨格

肋骨は単孔類では頸椎にもあるが,他のものでは胸椎に限られ,仙椎は2~6個が癒着して1個の仙骨になるため,脊柱は首,胸,腰,仙,尾椎にはっきり分かれる。頸椎はカイギュウ(海牛)類やナマケモノの一部を除くとつねに7個,頭骨は2個の後頭顆(か)で頸椎と関節し,ここで上下に動く。肩帯は単孔類以外では肩甲骨と鎖骨だけからなり,腰帯は腸骨,恥骨,坐骨からなる寛骨であるが,これは仙骨と結合して骨盤を形成する。前肢は上腕,前腕(橈骨(とうこつ),尺骨),手根骨,中手骨,指骨,後肢は大腿骨,下腿骨(脛骨(けいこつ),腓骨),足根骨,中足骨,指骨からなる。手根骨,足根骨以下の部分は前足(手)と後足で,これらの裏側を全部地に着けて歩くものを蹠行(しよこう)性,指骨部だけ地に着けるものを指行(しこう)性,中間のものを半蹠行性という。地に着ける部分には布団状の肉球が発達する。また,ひづめだけで歩く蹄行(ていこう)性のものもある。

消化系

口腔には肉質の舌(単孔類は別),耳下腺,顎下腺(がつかせん),舌下腺などの唾液腺および歯がある。歯は歯槽に収まり歯質だけからなる歯根部とエナメル質で包まれた歯冠部に分かれ,乳歯,永久歯の2組がはえる。歯の形態は食性によって異なり,草を主食とするものでは臼歯の歯冠部が長く歯根部が短い長歯で,極端なものでは終生,歯根を生じない。また臼歯列が長く(したがって顔が長い),犬歯が退化し,切歯との間に歯のない部分(歯隙(しげき))があるが,肉食や雑食性のものでは,臼歯は歯冠部の短い短歯で,歯列が短く(顔が短い),多くは犬歯が大きく,歯隙がない。消化管は食道,胃,小腸(十二指腸,空腸),大腸(結腸,直腸)に分かれ,小腸と大腸の境にふつう1個の盲腸がある。胃は草や葉を主食とするものではしばしば数室に分かれ,ラクダ,シカ,ウシなどの類では食物を反芻(はんすう)する。小腸には400万個もの絨毛(じゆうもう)があって表面積が大きく,消化した物質の吸収に適する。

泌尿生殖系

腎臓は後腎で,約100万個の腎小体とヘンレ係蹄(けいてい)があり,一次尿の水分の大部分を吸収した後,尿として排出する。哺乳類が乾燥地帯に進出できたのは,この類特有の優れた腎臓によるところが大きい。精管または卵管と尿管はふつう直腸とは別に外に開き,総排出腔は一部のものにしかみられない。陰茎は1本しかなく,単孔類以外は尿を通し,しばしば陰茎骨がある。雌の卵管の一部は子宮と腟(ちつ)になる。これらは有袋類では左右1対あるが,真獣下綱(正獣下綱も)では腟は1本しかなく,子宮も種々の程度に合一する。精巣は高等なものでは腹腔から出て陰囊内に降下する。

呼吸系,循環系,神経系

気管は左右の気管支に,次に細気管支に分かれてブドウの房状の肺胞に終わる。肺胞の表面積,すなわち総呼吸面積はヒトでは100~250m2に達する。気管前端の喉頭(こうとう)には声帯があり,発声気管として重要な働きをする。循環系では肺循環と体循環が完全に区別される点,神経系では大脳が大きく,進化したものでは表面にしわができて真皮質の面積が大きくなり,真獣類では左右の半球が脳梁(のうりよう)(ベンチ体)で連絡されるのが特徴的である。

生態

哺乳類の〈生活圏〉は陸から海,熱帯から寒帯までのあらゆる環境に及ぶ。寒帯や温帯にすむものには,トナカイ,コウモリのように季節的な移動をし,あるいはヤマネ,コウモリ,クマなどのように冬眠して厳しい冬に対処するものがある。季節的な移動は乾季と雨季のある熱帯サバンナにすむヌーなどの草食獣にもみられる。

肉食獣,齧歯類,ウサギ類などの多くや,一部の偶蹄類は一定の行動圏とその中に〈なわばり〉をもち,なわばりの周囲には臭腺の分泌液や尿によるにおいづけや,つめで木や石などに傷をつけてマーキングし,あるいはさらに声を使うなどして同種または同性の他の個体や群れの侵入を防ぐ。行動圏の中には採餌場,避難所,巣などがあり,それらを通路が結んでいる。なわばりは巣やその周辺に限られることもあるが,ネコ類のように行動圏のほとんど全域を占めることもある。巣は鳥類では育雛(いくすう)用であるが,哺乳類では住居または避難所で,ハタネズミなどではトンネルの中に巣室のほか,食物の貯蔵室や便所をそなえる。アナウサギ,アマミノクロウサギなどはふつうの巣穴とは別に育児用の巣穴を掘る。哺乳類でもっとも複雑な住居は,ダムや運河を設けたビーバーのものである。

〈日周活動〉は真猿類やリス類のように色覚をもったものでは昼行性で,明るいところでは目がほとんどみえないメガネザル,ロリス,ムササビ,コウモリなどでは夜行性であるが,大多数のものは両者の中間である。モグラ,トガリネズミなどの食虫類は2~4時間を周期に昼夜にかかわりなく活動する。〈食性〉は虫食,肉食,植物食,雑食などに大別できる。植物食にはオオコウモリのような果実食,キリンのような葉食,シマウマのような草食が区別できる。食物の範囲は一般に広いが,ときには極端に狭いものがある。コアラはユーカリの葉,チスイコウモリは温血動物の血液,アリクイはアリとシロアリしか食べないし,ジャイアントパンダの主食もタケである。ソレノドンは獲物に有毒な唾液を注入してとらえるが,トガリネズミも同様なことをする。小型コウモリは超音波を発して餌を探知する。

社会生活

群れにはレミングの移動集団のような統制のないものもあるが,多くは家族,あるいは血族集団を中心にした統合された群れである。ライオンのプライドは親子姉妹の関係にある雌の群れが中心で,雄は1~2年で他の雄と交代する。シカのハレムもこれに似ている。群れにはオオカミの群れのように順位制があり,リーダーが決まっているものと,ライオンの群れのようにそれのないものがある。トラや小型のネコ類は各個体がなわばりを設けて単独で生活するが,行動圏は隣接のものと重なり合っていて絶えず連絡を保っている。霊長類では雌雄からなる単位集団をもとにしたさまざまの社会形態をもつが,人間におけるような家族はみられない。コミュニケーションには聴覚的(声),嗅覚的(臭),視覚的(表情)信号が使われる。ジャコウウシの群れは円陣をつくり,オオカミなどから協同で防衛し,多くの草食獣は採食中に見張りを立てる。肉食のものにはライオン,ハイエナ,リカオンのように数頭が協力して獲物を狩る捕食者がある。オオカミの群れは協力して狩りをするほか,育児中の雌に食物を運ぶ。

繁殖と育児

カモノハシは卵生で,7~10日抱卵し,子を約4ヵ月間哺乳する。妊娠期間はトガリネズミ,ハツカネズミなどでは17~20日,ロバでは365日,ゾウでは624日以上である。1腹の子の数はドブネズミでは23匹に達することがあるが,ふつうは少なく,サル類,コウモリ,アシカ,クジラ,ツチブタ,ゾウ,サイ,シカなどではふつう1匹である。子の哺乳期間はノウサギで3~4週,ヒョウでは3ヵ月,前者の子は1ヵ月で親から離れるが,ヒョウの子は1年半から2年も親の元にとどまり,主として狩りの技術を学習する。狩猟用に使うチーターは,母親に狩りの技術を仕込まれたものでないと役に立たないといわれたほど子の学習は重要である。センザンコウは子を1ヵ月穴の中で育てた後,約2ヵ月間尾に乗せて運ぶ。コウモリは子を胸に抱いて採食の飛翔(ひしよう)をする。

執筆者:今泉 吉典

化石と系統進化

哺乳類の起源は,〈哺乳類型爬虫類〉と呼ばれている絶滅した爬虫類の一グループ(単弓亜綱)に求められる。このグループは,3億年前の古生代石炭紀後期に出現し,次の二畳紀に発展し,中生代初頭の三畳紀には衰退し絶滅したものである。とくにその中で,三畳紀のキノドン類Cynodontiaより哺乳類が移行的に出現したとされる。哺乳類の特徴は,骨格をみる限り,哺乳類型爬虫類の1億3000万年に及ぶ進化の過程で漸進的に獲得されたといえる。キノドン類の歯の形態は,哺乳類一般と同じく部位によって異なる異形歯性(異歯性)で,爬虫類の同形歯性(同歯性)とは違う。しかしながら,頭骨の骨の構成は爬虫類的である。このようなキノドン類の中で,二次口蓋が発達し,歯を植立するあごの歯骨が退化して下顎骨がつくられ,顎関節が完全になったものが哺乳類としての最初のものであったろう。

化石として最古の哺乳類とされるものは,イギリスのウェールズ,南アフリカ,中国雲南で発見されている三畳紀後期のモルガヌコドンMorganucodon(三錐類)やキューネオテリウムKuehneotherium(対錐類)などである。これらの動物は,ネズミ様の小型のものであった。

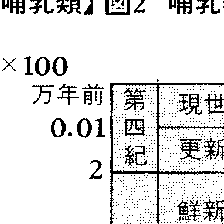

これまで,哺乳類の系統について,単系統説,多系統説,二系統説の諸説があるが,これらの化石の研究からは,二系統説,つまり,キノドン類から一つは単孔類(カモノハシなど)を含む〈原獣類〉の系統と,正獣類(有胎盤類)や後獣類(有袋類)を含む〈真獣類〉の系統の二つに分化したと考えられている。これら二つの系統にみられる進化過程は,主として化石で発見される歯の形態変化をたどることで求められる。すなわち,爬虫類のキノドン類の頰歯(きようし)では,おもな三つの咬頭が直線上に並んでいるが,哺乳類では,それらの咬頭の相対的な位置が変化し,さらに付加的な咬頭がつくられることで,時代とともに歯としての機能が高められ,いくつかの系統への分化がみられる。正獣類の頰歯の基本型は三つの主咬頭が三角形の頂点にあたるように配置したもので,トリボスフェニック型といわれ,この型が漸進的に変化することで正獣類のさまざまなグループに固有な臼歯の形態がつくられている。〈真獣類〉の系統では,いちばん古い対錐類からジュラ紀には真汎獣類のグループが分化し,後の正獣類や後獣類の祖先となる。〈真獣類〉でも〈原獣類〉でも,約1億年前の白亜紀後期には,それぞれにみられた原始的な〈中生代哺乳類〉の各グループは〈真獣類〉の新しいグループの登場によって絶滅した。ただし,原獣類に属する多丘歯類は新生代の初期まで存続し,単孔類は今日もみられる(単孔類の化石は中新世中期以前は不明)。この白亜紀後期以降,後獣類(有袋類)はオーストラリア,南アメリカ,南極の南半球の各大陸で独自の適応放散をとげ,北半球では正獣類(有胎盤類)が爆発的な発展をとげ,新生代第三紀を特色づける哺乳類時代を出現させた。正獣類は6400万年前の第三紀初頭には,すでに適応放散によって多種多様のものに分化していたとみられるが,白亜紀に始まる被子植物の発展,中生代末の恐竜類の絶滅,新生代初頭の一様に温暖な気候などの新しい自然環境の出現とそのこととは深く関係している。

執筆者:亀井 節夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「哺乳類」の意味・わかりやすい解説

哺乳類

ほにゅうるい

mammal

脊椎(せきつい)動物門哺乳綱に属する動物の総称。この綱Mammaliaの仲間は、中生代三畳紀後期に爬虫(はちゅう)類から分かれて恒温性、胎生性を獲得し、恐竜類の絶滅で生じた空白のニッチ(生態的地位)を埋めて栄えた分類群である。現生種約4300種、陸生種は南極大陸とニュージーランド(2種のコウモリを除く)以外の大陸、大陸島に自然分布し、海生種は全海洋に分布する。

[今泉吉典]

特徴

体長4~5センチメートル、体重1.5~1.8グラムのチビトガリネズミから、全長30メートル、体重110トン以上のシロナガスクジラまで、大きさ、体形とも変化に富むが、雌はかならず乳腺(にゅうせん)を備え、乳汁を分泌して子を育て、シロイルカ以外は皮膚に毛を生ずる。このため「けもの」(毛物、転じて獣)ともいう。下顎(かがく)は歯骨だけからなり、後上端で鱗骨(りんこつ)と直接関節する。爬虫類で顎関節を形成していた関節骨と方形骨は中耳に移動し、耳小骨のツチ骨(槌骨)、キヌタ骨(砧骨)となる。このため鼓膜の振動を拡大して内耳のリンパに伝える能力が飛躍的に高まり、かたつむり管とコルチ器の発達、耳介の出現と相まって聴覚が鋭くなった。可聴範囲はメンフクロウで200~1万ヘルツ、カエルで200~1500ヘルツなのに対し、ヒトで20~2万ヘルツ、その上限はコウモリで十数万ヘルツ、クジラでは20万ヘルツ以上に達する。体腔(たいこう)は筋肉質の横隔膜で胸腔、腹腔に分かれ、活発な呼吸が可能となる。心臓は完全な4室に分かれ、心房・心室間には右に三尖弁(せんべん)、左に二尖弁がある。大動脈弓は左側の1個しかない。頭骨は不可動性で、2個の後頭顆(か)、口腔と鼻腔を区画する二次口蓋(こうがい)を備える。精液を通す陰茎をもち、赤血球は無核である。

[今泉吉典]

主要形態と機能

四肢は爬虫類と異なり肘(ひじ)が後方、膝(ひざ)が前方へ回転し、前進が容易になる。原始的なものでは足底全部を地につけて歩く蹠行(しょこう)性であるが、進んだものでは指行性、蹄行(ていこう)性となる。ときに前肢が翼やひれに変化し、後肢が消失する。皮膚は柔らかく鱗(うろこ)を欠き、汗腺、皮脂腺、臭腺、毛を備え、つめはときに平づめやひづめに変化する。毛は鱗のそばに新規に生じたもので、上毛、下毛、触毛などに分化し、体温調節、皮膚の保護、触覚、においの発散などに重要な働きをする。肋骨(ろっこつ)は胸椎に限られ胸郭を形成する。頸椎(けいつい)は海牛類とナマケモノ類の一部以外はつねに7個、第1頸椎は環椎、第2頸椎は軸椎となる。烏口(うこう)骨は肩甲骨の烏口突起になり、上腕骨は肩甲骨の下端部と関節し、有蹄類などでは鎖骨が消失する。各指の指骨はクジラ類などを除き、第1指が2個、ほかの指は3個である。歯は上顎骨、前顎骨、歯骨(下顎骨)にのみ生じ、歯根部は歯槽に収まる。また門歯、犬歯、前臼歯(ぜんきゅうし)、臼歯に分化し(異歯性)、臼歯を除き乳歯と永久歯がある(一換性)。臼歯には3個またはそれ以上の突起(錐(すい))があって三角形かW字形に並び、上下の錐がかみ合って食物を切断し、基部で押しつぶす砕錐歯が原形であるが、食性に応じた変化が甚だしい。口腔内には顎下腺、舌下腺、耳下腺などの唾液(だえき)腺がある。

胃はしばしば複雑化し、反芻(はんすう)類などではセルロースを分解するバクテリアが共生する。腎臓(じんぞう)は後腎で機能が優れ、海生のものでも塩腺を必要としない。輸卵管の下部は子宮と腟(ちつ)に変化し、精巣は進化したものでは腹腔から出て陰嚢(いんのう)内に降下する。鼻腔内には複雑な鼻甲介があり、肺へ送る空気を温める。肺は多数の肺胞に分かれ、大形種では表面積が100平方メートル以上に達する。肺循環と体循環が完全に分かれ、腸と肝臓を結ぶ門脈系がある。大脳半球が大きく、大脳皮質は大部分が新外套(がいとう)からなる。一般的なにおいの受容器は鼻腔内の嗅(きゅう)上皮であるが、性的なにおいのそれは口蓋と鼻腔の間にあるヤコブソン器官である。色覚は昼行性のサル類、リス類など以外では種々の程度に退化し、夜行性のものでは網膜の後ろに光を反射する特殊な膜(タペータム)がある。哺乳類が爬虫類にかわって繁栄したのは恒温性、子の保育、社会生活の発達によるところが大きい。

[今泉吉典]

恒温性

体温は内温性で、ラクダや温帯生のコウモリではある程度変温性であるが、ほかは気温とある範囲内で無関係な恒温性である。直腸内体温は単孔類約30℃、アルマジロ、ナマケモノ約32℃、カンガルー、ハリネズミ、ゾウ約36℃、チンパンジー、オランウータン約37℃、ナキウサギ、ウサギ、ネコ、オオカミ、イノシシ、シカ、バイソンなどでは38℃以上に達する。体温の低下は、毛を直立させ毛衣に含まれる空気を増やして防ぎ、トナカイは四肢の温度を下げて体熱のロスを防ぐ。体温が上がりすぎたとき、ヒトやウマは全身の汗腺から汗を出して下げるが、イヌやネコは汗腺が足底の肉球にしかないため、舌や肺で水分を気化して血液を冷却する。汗腺はクジラ、マナティー、キンモグラにはない。恒温性のため哺乳類の母親は妊娠を安全に継続し乳汁を継続的に製造できるが、このため生まれた子も爬虫類より成長がずっと速い。内温性を保つには多量のエネルギーを必要とするが、哺乳類の消化器、呼吸器、循環器は爬虫類より機能が優れていて、この要求を満たしている。

[今泉吉典]

保育

乳汁の組成は種によっても、成長の段階によっても変化し、つねに子の要求に合致している。また乳汁には母親が獲得した感染病の抗体が含まれている。爬虫類の子は成長が遅く天敵に殺されやすい期間が長いが、哺乳類の子は親の保護下で安全かつ速やかに成長し、生活に必要な知識や技術(狩りの技術など)を学んだのち独立する。この保育により親子の緊密なきずなが形成される。歯は、離乳が近づき、あごがある程度大きくなるまで生えない。そのころにはあごの成長速度が落ちているので、歯は上下の錐が正しくかみ合い、そしゃくに支障ないよう調整できる。

[今泉吉典]

社会生活

保育で形成された親子、兄弟のきずなは長い間保たれ、しばしば緊密な群れが形成される。群れの個体は主として嗅覚(きゅうかく)で識別され、皮脂腺、汗腺、臭腺の分泌物が重要な働きをする。臭腺は皮膚表面の特定部位に密集していることもあるが、カモシカの眼下腺、シカの中足腺、イヌ、ネコ、イタチなどの肛門(こうもん)腺、ジャコウネコの会陰(えいん)腺、ジャコウジカの雄の包皮腺などのように袋の内面に分布し、表面積を広げていることもまれでない。臭腺の分泌液は縄張り内の木や石につけてサインポストとする。そのにおいは送り主が立ち去ったあとも、数日間その個体の社会的地位、発情の状態、そのほかいくつかの情報を伝え続ける。

[今泉吉典]

進化と系統

爬虫類獣弓目のなかの二重の顎関節(関節骨・方骨間関節と歯骨・鱗骨間関節)をもったものから三畳紀後期に分かれ、顎関節が歯骨・鱗骨間関節だけになったのが哺乳類である。全身骨格が知られている最古の哺乳類は南アフリカのエオゾストロドン(三丘歯目)で、体長約10センチメートル、半樹上性であった。臼歯には縦1列に並んだ3錐があるが、同時代のクエネオテリウム(相称歯目)では3錐が三角形に並ぶ(錐三角)。後者から獣亜綱が、前者から原獣亜綱のほかの仲間が生じた。同じころ現れたハラミヤ(ミクロクレプテス)の臼歯には片側に大きな3錐、反対側に小さな5錐がある。これから、新生代第三紀の初めまで栄えた、草食性の多丘歯目が進化したと思われる。多丘歯目はほかとの関係が不明なため、異獣亜綱(三丘歯目を含める考え方もある)として区別されることもある。相称歯目からは、臼歯の錐三角の後ろに台状の歯踵(ししょう)を備えた全獣目がジュラ紀に現れ、これから白亜紀に後獣下綱(有袋目)と真獣下綱が生じた。真獣下綱には単孔目、有袋目以外のすべての現生哺乳類が含まれ、新生代に急速に繁栄して哺乳類時代を出現した。

[今泉吉典]

『杉靖三郎・今泉吉典・西脇昌治監修『現代生物学大系4 脊椎動物B』(1976・中山書店)』▽『D・W・マクドナルド著『動物大百科1~6巻』(1986・平凡社)』

最新 地学事典 「哺乳類」の解説

ほにゅうるい

哺乳類

学◆Mammalia

脊椎動物門の一綱。子を乳で育てる動物。学名はラテン語のmamma(乳房,乳首)に由来。原獣亜綱(卵生)と獣型類(胎生)に分けられ,獣型類(獣亜綱)は後獣下綱(有袋類など)と真獣下綱に分類される。真獣下綱のうち胎盤類が大西洋類と北獣類に2分される。ジュラ紀中期のヨーロッパで,獣弓目(哺乳類型爬虫類)の犬歯亜目から生じた。本来は現生種を基に,毛や恒温性といった軟組織や生理的特徴に基づいて定義。化石の発見に伴い骨学的な定義が必要となった。また爬虫類との間のミッシングリンクが失われたので,哺乳類に至る連続系列の境界を任意に引くことができる。そこで,よく発達した二次顎関節が基準とされてきた(Wible et al.,1993)。しかし,より客観的には現生の原獣類(単孔類)と獣類(有袋類・胎盤類)の共通先祖の最後のものを哺乳類とする系統発生的な定義とすべきである(Rowe,1993)。この場合,哺乳類の共有新形質は,一次顎関節の退化,3耳小骨,単一の骨鼻口,篩板

執筆者:犬塚 則久

参照項目:原獣類

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

百科事典マイペディア 「哺乳類」の意味・わかりやすい解説

哺乳類【ほにゅうるい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「哺乳類」の意味・わかりやすい解説

哺乳類

ほにゅうるい

Mammalia; mammal

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「哺乳類」の解説

哺乳類

世界大百科事典(旧版)内の哺乳類の言及

【口蓋】より

…一般に脊椎動物における口腔つまり口の空所の天井をいう。鳥類,大半の爬虫類,およびそれ以下の動物のもつ口蓋と,一部の高等爬虫類および哺乳類の口蓋とは構造がまったく違うので,前者を一次口蓋,後者を二次口蓋とよんで区別する。ふつう魚類では,鼻孔は口の付近にある嗅覚をつかさどる1対の穴で,口腔には通じないから鼻腔というものがない。…

【脊椎動物】より

…海,淡水,陸のほとんどあらゆる環境に生息し,体の大型なものが多い。爬虫類時代(中生代)や哺乳類時代(新生代)の名で知られるように動物界でもっとも顕著な類を含み,重要な家畜,実験動物のほとんどがこの類に属する。現生種は約4万4000あり,無顎(むがく)綱(ヤツメウナギなど),軟骨魚綱(サメ,エイなど),硬骨魚綱(ニシン,コイ,スズキなど),両生綱(イモリ,カエルなど),爬虫綱(カメ,トカゲ,ヘビ,ワニなど),鳥綱,哺乳綱が含まれる。…

【乳房】より

…哺乳類の乳腺を覆う膨らんだ部分で,その先端に乳頭papilla mammalがある。乳房はウシ,ヤギ,ヒツジなどの家畜では顕著であるが,野生の哺乳類では授乳期においてもあまり明らかでなく,乳頭によってその存在がわかる程度のものが多い。…

※「哺乳類」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...