精選版 日本国語大辞典 「影絵」の意味・読み・例文・類語

かげ‐え‥ヱ【影絵・陰絵】

- 〘 名詞 〙

- ① 輪郭だけを描いた絵。

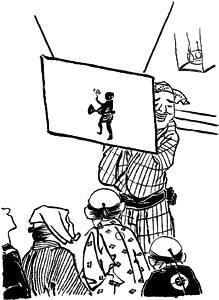

- ② 人物、動物などの形を切り抜いた物の影、またはガラス板に描いた絵を、灯火によって障子、壁などに映して見せる遊びや芸。また、その絵。かげぼうし。

影絵②〈狂歌夜光玉〉

影絵②〈狂歌夜光玉〉- [初出の実例]「地口・どぐゎんす・羅漢舞・蔭絵(カゲヱ)・声色・中返り」(出典:談義本・根無草(1763‐69)後)

- 「母親の姿などが、〈略〉小さい頭の中に影絵(カゲヱ)のやうに浮かんで来るのである」(出典:雁(1911‐13)〈森鴎外〉二一)

- ③ =かげにんぎょう(影人形)①

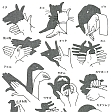

- [初出の実例]「影絵 〈略〉指頭を伸屈め紙片些ばかり補などし、燈火の影を仮りて障子越に人物鳥獣の象を現し」(出典:随筆・於路加於比(1859‐60頃)三)

改訂新版 世界大百科事典 「影絵」の意味・わかりやすい解説

影絵 (かげえ)

人物や鳥獣などに似せた形を灯火に照らして,障子や壁,白い幕などに写す遊び。日本では江戸時代初期から始まり,手影絵,切抜き影絵などの遊びに用いられたほか,回り灯籠にもつかわれている。幻灯初期の写絵もまた影絵と呼ばれた。手影絵は両手と指の組合せで船頭,土瓶,犬,狐,牛などさまざまな形を映しだす。江戸時代には影人形と呼んだ。切抜き影絵はこれに変化を与えるために考案されたもので,厚紙を切り抜いてつくった人形に,やはり紙製の片手を糸で結びつけたもの。人形の下部につけた竹串を動かして手を上下させたりしながら,灯火を利用して障子ごしにその影の動きを観賞させた。1680年(延宝8)印行の《洛陽集》に〈春の夜の影人形のはつ芝居〉とあり,子どもの遊びのほか酒席の座興にも用いられて流行した。なかには歌をうたいながら切抜き絵を手影絵と併用して,複雑な形を表現するものもあった。これとは別にまた影絵人形がある。厚紙を切り抜いて,体の部分は固着した細い竹串でささえてある。扇子などをもった右手の部分は糸で人形の体に結びつけ,上下に細い竹で自由に動かせるようにつくってある。切抜き影絵と同じ細工だが,手は影に写さない。大正期まで子どもの玩具として売られた。ことに大阪では,渋紙などを切り抜いて人形の輪郭をつくり,細い竹串を2本つけて手が動くようにした簡単な操り式のものが古くからあった。福助,三番叟(さんばそう),郵便屋,猫,狐など10余種があり,子どもの遊びとして人気があった。

影絵人形を操作しながらせりふ,歌,音楽をまじえて演ずる影絵芝居は古くから世界各国でおこなわれている。ことに中央アジア系(トルコ,イラン,アラブ,エジプトなど)および熱帯アジア系(インドネシア,インド,ミャンマー,タイ)のものが発達しており,トルコのカラギョズやインドネシアのワヤンは有名である。中国でも漢代から伝えられているという影絵芝居が現在も演じられている。日本でも明治10年代に吉田春之助が〈阿波名物指人形〉を考案して各地を巡演するなど,明治末期から大正初期まで見られたがやがて廃絶した。なお,影絵芝居にヒントを得てドイツのロッテ・ライニガーらは影絵映画をつくるが,これについては〈アニメーション映画〉の項目を参照されたい。

執筆者:斎藤 良輔

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「影絵」の意味・わかりやすい解説

影絵

かげえ

手、切抜き絵、人形、ガラス板に描いた絵などを灯火によって壁、障子、襖(ふすま)、スクリーンなどに映し、シルエットで物の形や芸を楽しむ遊び。手や指をさまざまに組み合わせてイヌ、キツネ、ウサギ、船頭(せんどう)などの形をつくる「手影絵(てかげえ)」は、だれでも簡単にでき、意外な効果を生む、もっとも素朴な遊戯であるだけに、いにしえは幼児教育の手段としても推奨されたが、今日に至ってもなお一般に広く浸透して行われている。

影絵の歴史は、一説には中国・漢の武帝(前156―前87)のころに始まるといわれ、日本でも相当古くから行われていたと思われるが、その起源はさだかではない。しかし江戸時代に入ると、延宝(えんぽう)8年(1680)刊の『洛陽(らくよう)集』や井原西鶴(いはらさいかく)の『西鶴置(おき)土産(みやげ)』『昼夜用心記』などに、影絵は「影人形」の名でみえ、一種の芸として巷間(こうかん)に流行していたことが知られる。また座敷の宴のもて遊びとして、鳥刺しの影絵を障子に映しつつおもしろおかしく鳥刺しの唄(うた)を歌う、いわゆる「座敷影絵」が宝暦(ほうれき)年間(1751~64)ごろに流行したが、のちにはガラスの画板を用い、さまざまの風物を映して楽しむことも行われるようになった。享和(きょうわ)年間(1801~04)には、エキマン鏡という眼鏡を種とし、ビードロ(ガラス板)ヘ彩色の絵を描いて映すくふうがなされ、これを「写(うつ)し絵」と称した。以後、仕掛けがだんだん巧妙になるにしたがい、寄席(よせ)や遊山船(ゆさんぶね)でもしばしば行われるようになったが、これらは幻灯の一種でもあった。夏の風物詩である回り灯籠(どうろう)は影灯籠ともいわれ、江戸中期にはすでに考案されていたといわれる。よく知られているように、内側の筒の切抜き絵が灯火の熱によって回転し、外側の筒にその影絵が映る仕組みであるが、これも影絵の発展した形態であるといえよう。

影絵が劇に発展したものには、1877年(明治10)ころ阿波(あわ)(徳島県)の吉田春之助が創始したといわれる影絵の指人形芝居があったが、今日ではその系統の影絵芝居は廃絶している。

[高山 茂]

百科事典マイペディア 「影絵」の意味・わかりやすい解説

影絵【かげえ】

→関連項目影絵芝居|シルエット

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の影絵の言及

【影】より

…この場合の〈かげ〉は,たとえば《市井雑談集》に,見越入道の出現と思って肝をつぶした著者にむかい,道心坊が〈此の所は昼過ぎ日の映ずる時,暫しの間向ひを通る人を見れば先刻の如く大に見ゆる事あり是れは影法師也,初めて見たる者は驚く也と語る〉と説明したと記載されてあるとおり,むしろ,ユーモラスな物理学現象としてとらえられる。〈影絵〉もまたユーモラスな遊びである。古代・中世・近世へと時代を追うにしたがい,日本人は〈かげ〉を合理的に受け取るように変化していった。…

※「影絵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...