精選版 日本国語大辞典 「書肺」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「書肺」の意味・わかりやすい解説

書肺

しょはい

book-lung

節足動物門クモ形綱に属する現生の動物群のうち、サソリ目、サソリモドキ目、ヤイトムシ目、ウデムシ目、真正クモ目にみられる独特な呼吸器官。肺書lung-bookともいう。サソリでは第3~6後体節に4対、サソリモドキとウデムシでは第2~3後体節に2対、ヤイトムシでは第2後体節に1対、クモでは腹部下面前方に1~2対存在する。このうち、真正クモ目では呼吸器官の形成にさまざまな段階があり、分類上下等なハラフシグモ亜目やトタテグモ亜目では書肺は2対あるが、多くの高等な種では書肺は前方の1対のみで、それ以外に後方の書肺が変化したと考えられる気管系を兼ね備えている。また、なかには書肺をまったく失ったクモもある。

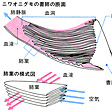

書肺は、多数の肺葉が、本のページのように重なり合っているのでこの名がある。書肺気門から入った空気は、前気室より血洞の中へ分岐している肺葉の中へ達する。空気中の酸素は血洞において肺葉から血液中に取り込まれ、肺静脈を経て心臓へ運ばれ、さらに動脈で全身へと送り出される。

ところで、節足動物の循環器官は開放血管系であるので、書肺呼吸では、血液が酸素を要求している細胞に到達する途中、ほかの組織の間を流れるために時間がかかる。これに対して、気管呼吸では酸素は毛細気管を通じて直接組織へ運搬されるので、効率において書肺呼吸より優れている。比較形態学の見地からも、書肺はクモ形綱における原始的な呼吸器官とみなされている。

一方、前記以外のクモ形綱の各目の動物(カニムシ、ザトウムシ、ダニ、クツコムシ、ヒヨケムシ)は、気管呼吸をする。また、コヨリムシ目や一部のダニには呼吸器官がない種もあるが、それらは皮膚呼吸をするものと考えられている。

[小野展嗣]

改訂新版 世界大百科事典 「書肺」の意味・わかりやすい解説

書肺 (しょはい)

book-lung

肺書lung-bookともいう。蛛形(ちゆけい)類の腹部下面前方にある呼吸器官。外胚葉の陥入によってできた凹所が肺囊になり,その内壁から多数の折れこみを生じて肺葉となる。この多数の肺葉の重なっている状態が書物のように見えるところからこの名がでた。肺葉は外気と通じていて,血液囊内に入りこんで酸素を供給する。血液囊は静脈(クモの唯一の静脈)によって心臓とつながっている。ほとんどのクモは1対の書肺をもっているが,中には2対のもの(キムラグモ,トタテグモ)や,まったくないもの(ヨリメグモ,ヤギヌマグモ)もある。ふつうのクモのほか,サソリ(4対),サソリモドキ(2対),ウデムシ(2対),ヤイトムシ(1対)なども書肺をもっている。カブトガニの鰓書(さいしよ)gill-bookと相同と考えられている。

執筆者:八木沼 健夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「書肺」の意味・わかりやすい解説

書肺【しょはい】

→関連項目気門|クモ(蜘蛛)|呼吸器官

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「書肺」の意味・わかりやすい解説

書肺

しょはい

「肺書」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の書肺の言及

【気管】より

…有爪類には多対の気門があり,そこから分枝しない細い気管が総状に伸びている。蛛形類の書肺は気管が変形したもので,1~4対あり,気門に続く気門室の背側壁が並列する多数の葉状のひだを突出させており,ひだの内部には血液が灌流する組織間隙(かんげき)が発達している。多足類には,1~多対の気門‐気管系がある。…

※「書肺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...