改訂新版 世界大百科事典 「継手」の意味・わかりやすい解説

継手 (つぎて)

木材や鉄材など建築物,工作物の部材における長さを増すための2材の接合をいう。基本形式で分けると,2材に枘(ほぞ),枘穴など細工を施す切組み継ぎ,2材を重ね合わせて釘(くぎ)やボルトを打つ重ね継ぎ,2材を突き付けて板を添わせ釘やボルトを打つ添板継ぎ,溶接によって2材を接合する溶接継ぎがある。

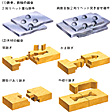

日本の木造建築で用いられる伝統的な切組み継ぎはその効用によって,(1)単に長さを増すだけのもの,(2)捩れ(ねじれ)の力に耐えるもの,(3)引張りの力に耐えるもの,(4)引張りと捩れの力に耐えるものに分類される。(1)には突付(つきつけ),段継(だんつぎ),殺継(そぎつぎ),(2)には目違継(めちがいつぎ),貝の口継,(3)には蟻継,鎌継,竿継(竿車知継(さおしやちつぎ)),千切継(ちぎりつぎ),(4)には追掛大栓継(おつかけだいせんつぎ),金輪継(かなわつぎ),鶍継(いすかつぎ)などがある。段継や殺継は根太(ねだ)や垂木など,貝の口継は塔の心柱に用いられる。目違継には両目違継,箱目違継,十字目違継など目違の形状によって種々のものがあり,柱の根継ぎなどに用いる。蟻継は腰掛を付けることが多く,土台,大引などに用いる。鎌継は腰掛や目違を付けるなど多くの種類があり,土台,桁,母屋など使用範囲も広い。竿継,千切継は軒桁などに,追掛大栓継,金輪継は梁,敷桁など比較的大きな材に,また金輪継は柱の高根継ぎにも用いる。鶍継は天井竿縁などに用いる。継手は根太や垂木なら大引や母屋の上,桁や母屋は柱や束の上に造るのが効果的であり,これら支点上にあるのを真継,支点から外れた位置にあるのを持出し継という。古くは種類が少なく,鎌継など簡単なものしか用いられなかったが,中世末から近世初め以降著しく発達し,複雑な形式のものが使われるようになった。これは構造耐力のためばかりでなく,意匠上の配慮によるものでもある。一般に継手,仕口(しぐち)と総称されるが,継手が同じ部材を同一線上で接合するのに対し,仕口の方は,同じ部材または別の部材を直角あるいは斜めに組み合わせる組手や差口などのことである。なお,管や軸を接続する場合にも継手が用いられ,それぞれ管(くだ)継手,軸継手と呼ばれる。

執筆者:浜島 正士

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「継手」の意味・わかりやすい解説

継手

つぎて

機械、建造物の部材を結合する構造の総称。橋梁(きょうりょう)、鉄塔、ボイラーなど鉄骨、鉄板の結合には、リベット、ボルトとナット、あるいは溶接が使用され、リベット継手、ねじ継手、溶接継手などとよばれる。リベット継手には、板の結合部の形態により重ね継手、突き合せ継手など、リベットの配列により一列リベット、二列リベットなどの種類がある。溶接継手はリベット継手に比べて作業が簡単で、リベットと補強材の分だけ重量が軽減される。造船でも溶接技術の進歩によりリベット継手は使われなくなっている。機械部品の結合には、軸と軸を結合する軸継手、管と管を結合する管継手など、多くの継手が使われている。

木造建築では、継手という呼び方を、柱と柱、梁(はり)と梁などを部材の長さ方向に結合する場合に用いる。接合部には釘(くぎ)やボルト、ナットを使用して固定することが多いが、力のあまり加わらない箇所では、金属部材を使わない伝統的な継手が今日でも行われている。木材の継手には、竿(さお)継ぎ、腰掛けあり継ぎ、追っ掛け継ぎなど多くの継手法がある。なお、柱と梁、筋かいなど方向の違う材料をある角度をもって結合することを仕口(しぐち)といって、継手とはよばない。

[中山秀太郎]

百科事典マイペディア 「継手」の意味・わかりやすい解説

継手【つぎて】

→関連項目印籠継手|太【ぼ】|溶接

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「継手」の意味・わかりやすい解説

継手

つぎて

joint

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の継手の言及

【楣】より

…西欧建築のなかで楣式構造が再び構造的実質を伴って現れるのは,近代の鉄骨や鉄筋コンクリートによるラーメン構造の出現以後のことである。中国や日本の木造建築においては,宋代以後(日本では鎌倉時代以後),柱や束を貫通して相互に固める貫(ぬき)の採用,複雑・巧妙な継手・仕口の考案により,独自の楣式構造の伝統がつくり上げられた。【福田 晴虔】。…

※「継手」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...