改訂新版 世界大百科事典 「ねじ」の意味・わかりやすい解説

ねじ

screw

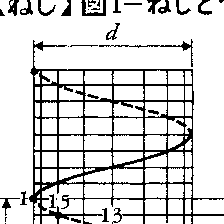

円筒に直角三角形状の紙を,その底辺が円筒の底面と平行になるようにして巻きつけていくと,直角三角形の斜辺はつる巻線helixと呼ばれる空間曲線を描く(図1)。この円筒表面のつる巻線に沿って,断面の一様な突起をつけた品物(部品)を総称してねじという。螺子(らしとも読む),捻子,捩子などの字があてられ,スクリューということもある。

ねじはあらゆる分野で大量に使用されており,その用途は,機械や構造物の部分どうしを強固に結合するための締結用(ボルト,ナット,木ねじなど),回転運動を直線運動に変換する運動用(工作機械の送りねじ,親ねじなど),微細な位置決め(デバイダーやコンパスの開きの調節など),微小寸法の拡大・指示(マイクロメーターのスピンドルなど),大きな力を発生させる倍力用(ジャッキ,万力など)に大別される。

現在行われているねじの製造法は切削を利用したものと塑性加工を応用したものに大別できる。前者には旋盤によるねじ切り(特殊なねじの少量生産),タップやダイスによるねじ立て,ねじ山の形をした切刃をもつフライスによるねじフライス削り(比較的高精度のねじの量産),研削による方法(焼入れ硬化した材料のきわめて高精度のねじ)などがあり,後者の代表的なものはねじ山を塑性的に盛り上げてつくるねじ転造(精密ねじの大量生産)である。

ねじの歴史

装飾などには相当古くかららせんや渦巻曲線が利用されていたが,ねじという実用的なものがいつごろ,まただれによって発明されたかは明らかになっていない。ただし,ギリシア時代から単一機械の一つとして,てこ,輪軸,滑車,くさびとともにねじが使用されていた歴史的事実から,前4~前3世紀のギリシア人によって発明されたという説も出されている。ヘロンはその著書の中でねじについて論じているが,彼はねじがくさびと同じく斜面の原理によるものであることを明確には理解していなかったようである。ギリシア時代,ローマ時代から中世を通じては,大型の木製ねじが倍力装置および運動用ねじとして利用されることが多く,果実を圧縮して液汁を絞るねじプレス,あるいは物揚げ装置などに使用されている。これはのみなどの手工具では,木製の大型ねじの製作がもっとも容易であったためと推定される。またねじの利用として,アルキメデスによって発明されたといわれるねじ揚水機(ポンプ)も前3~前2世紀から使用される。

ルネサンス期に入ってもまだねじはほとんどが運動用で,レオナルド・ダ・ビンチが残したスケッチも運動用としての使用が多い。1500年代の中ごろになると,締結用としての金属製ねじの使用が増え,アグリコラの《デ・メタリカ》では木ねじを含めて締結用のねじについて記述がなされている。

このようにねじそのものは古くから使用されていたが,近代的なねじの製造法が確立されるのは18世紀以降のことである。まず,イギリスのH.モーズレーは1790年ころ,10年がかりで1本の精度の高いねじ(親ねじ)を作り,これを運動用ねじとして取りつけた旋盤により第2,第3の親ねじを精密に複製する技術を確立した。一方,従来困難であっためねじの製作は,モーズレーの工場で働いていたクレメントJoseph Clement(1769-1844)が作ったタップの利用により,飛躍的に容易となった。現在のものと変わらないねじ切り旋盤をつくり,これによって締結用ねじおよび運動用ねじの大量生産の技術を確立したのは,これまたモーズレーの弟子であったJ.ホイットワースである。彼はさらにそれまで各自がばらばらに製造していたねじを規格化することを試み,彼の提案に基づいて1841年ウィットねじと呼ばれるねじ規格が制定された。

切削加工によるねじの製造とともに,塑性加工による製造も19世紀中ごろから試みられたが,転造による精密なねじの製造が可能になったのは1930年代の終りになってからである。

日本では1543年(天文12),種子島に漂着したポルトガル人がもっていた小銃の尾栓として用いられていたねじを見たのが最初といわれ,これより以前に日本でねじが使用されていた事実を示す証拠は見つかっていない。

ねじの基本用語

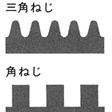

前述のつる巻線状の突起をねじ山といい,円筒の外表面にねじ山をもつものをおねじmale screw,中空の円筒の内表面にねじ山をつけたものをめねじfemale screwという。またねじ山の断面形状により,三角形状の断面をもつ三角ねじ,台形状の台形ねじ,角形をした角ねじ,のこぎりの歯の形状をもつのこ歯ねじ,円弧状の断面をもつ丸ねじなどに分類される(図2)。

さて,図1のつる巻線において,円筒の直径をdとし,直角三角形の底辺の長さをπd(πは円周率)に等しくとれば,三角形の紙はちょうど円筒をひと巻きし,その間につる巻線は三角形の高さlだけ高くなる。この高さlをねじのリードleadといい,三角形の底辺と斜辺とがなす角をβとすると,l=πd tanβの関係がある(このβをリード角という)。ねじを軸のまわりに一回転するとき,ねじ山はリードに等しい距離だけ移動する。

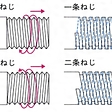

ねじは,1本のつる巻線に沿ってねじ山を作った1条ねじのほか,2本,3本,さらに一般に多数の平行なつる巻線に沿ってねじ山を作ったものがあり,2条ねじ,3条ねじ,あるいは2条ねじ,3条ねじを含めて多条ねじと総称される。ねじの軸線を含む断面において,互いに隣り合うねじ山の相対応する2点間の軸線に平行な距離をピッチpitchといい,1条ねじの場合はリードに等しいが,多条ねじではリードを条数で割ったものに等しい。

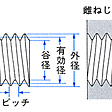

ねじ山のうち,おねじではもっとも外側,めねじではもっとも内側にある部分を山の頂といい,逆におねじではもっとも内側,めねじではもっとも外側にある部分を谷底という。また山の頂と谷底を連絡する面(軸線を含んだ断面形では一般に直線に規定されている)をフランクfrankといい,隣り合う二つのフランクのなす角をねじ山の角度という(図3)。

今まで円筒の表面状のつる巻線に沿ってねじ山をもつねじを考えてきたが,円筒のかわりに円錐表面を用いたものもあり,これをテーパーねじという。テーパーねじに対して,円筒表面上にねじ山をもつねじを区別する場合には後者をとくに平行ねじと呼ぶが,単にねじといえば平行ねじを意味する。

ねじの原理

ねじがくさびと同様,斜面の原理によっていることを述べたが,それをここで詳しくみてみよう。図4-aは角ねじのフランク上に重さQの物体が乗っているところを示したもの,図4-bは円筒部を平面に展開したものである。rをねじの有効径の半径,βをリード角とし,ねじ面における摩擦係数をμ,摩擦角をρ(ρ=tan⁻1μ)とすれば,ねじ面に相当する斜面上を摩擦力にさからって物体を押し上げるのに必要な水平方向の力Pは,

P=Qtan(β+ρ)

で与えられる。ねじの軸からRの半径位置で力Tを加えることによってPが生ずるものとすると,力のモーメントのつりあいから,

TR=Pr=Qrtan(β+ρ)

または,

T/Q=rtan(β+ρ)/R

の関係があり,ρ,β,r/Rを小さくすればT/Qの値を相当に小さくすることができる。すなわち,小さい力Tで大きな力Qを発生できるわけで,ねじが締めつけ,あるいは大きな力の発生に使われるのはこのためである。

重さQの物体が角度βの斜面をすべり落ちる場合を考えると,その際に水平方向に働く力P′は,

P′=Qtan(β-ρ)

となる。物体は,(1)β>ρならば自然にすべり落ち,(2)β=ρであれば斜面のどこにでも止まり,(3)β<ρならばすべり落ちることはない。これをねじに当てはめていえば,(1)はねじが自然にゆるむ場合,(2)は自然にゆるむことはないがわずかな外力でゆるむ場合,(3)はみずからゆるむことがない場合である。すなわち,ねじが自然にゆるまないためにはβ<ρであることが必要である。

ねじの効率ηはねじを回転するのに要した仕事のうち有効に使われた仕事の割合として与えられ,

η=Ql/2πrP=tanβ/tan(β+ρ)

で表される。例えばρ=6°(μ=0.105)とすれば,βが42°のときηは最大となる。

これまで角ねじについて述べてきたが,一般的な三角ねじの場合はどうなるだろうか。図4-cに三角ねじのねじ山(ねじ山の角度α)に加わる力の関係を示したが,これから明らかなように,ねじ山の面に直角な方向に作用する力はQ/cos(α/2)であり,生ずる摩擦力は μQ/cos(α/2)となる。したがって三角ねじでは角ねじの場合のμをμ/cos(α/2)でおき換えればよい。α=60°とするとμ/cos(α/2)は1.15μとなり,これはμが大きくなったこと,すなわちρが大きくなったことと同じであり,ねじはゆるみにくくなる。大きな力を発生するねじに角ねじや台形ねじを用い,締結用のボルトや小ねじに三角ねじが使われるのは以上のような理由による。

ねじの規格

ねじはあらゆる分野で大量に使われる非常に基本的な部品であるため,その互換性は重要で,早くから規格化が進められた。おもなねじ規格としては次のようなものがある(図5)。

(1)ウィットねじ 最初に制定(1841,イギリス)されたねじ規格で,ねじ山の角度は55°,呼び径はインチで,ピッチが1インチについての山数で表されている。制定後イギリスをはじめ世界の多くの国々に普及して使用され,日本でも自動車を除く一般機械に広く使われた。1958年のISOメートルねじ制定以来多くの国で廃止の方向に向かい,日本では68年3月以降廃止され,以後は古い機械の修理用など,特別の場合にしか使用されていない。

(2)メートルねじ 1894年フランスでつくられ,99年ドイツ,フランス,スイスの3国がチューリヒ会議で決めた規格。ねじ山の角度60°,ねじの呼び径およびピッチをmmで表している。前記のヨーロッパ諸国では一般の締結用ねじに,日本でも自動車およびこれに類するものの締結用ねじ,とくに直径の細いねじに多用されていたが,ヨーロッパ諸国では1958年,日本では65年以降ISOメートルねじに切り換えられた。

(3)ユニファイねじ 1948年にアメリカ,イギリス,カナダの3国が調印して決めたねじ。初めは軍需品だけに限られていたが,その後長さの単位にインチを使用している国々で一般機械にも広く使われるようになった。日本では航空機用など特別の場合に使用されている。ねじ山の角度は60°,呼び径はインチでピッチは1インチについての山数で表されている。

(4)ISO三角ねじ ISOが推薦規格として1958年に定めた三角ねじ。ISOメートルねじ(前述のメートルねじとは,ねじ山の形状および外径とピッチの関係が多少異なる)は制定後フランス,ドイツなどメートル法使用のヨーロッパ諸国で一般締結用として使用され,日本でも65年JISに導入されて以来広く使用されている。イギリス,アメリカ,カナダ,オーストラリアなどのインチを使用している諸国はISOインチねじ(前記のユニファイねじと同じもの)を制定したが,これらの諸国はいずれも70年ころよりメートル法の導入を計画し,同時にISOメートルねじの導入を進めている。

(5)その他 以上のほかにも,台形ねじ,自転車専用の自転車ねじ,管端にねじを切る場合に用いる管用ねじ,電球の口金および受金に用いる電球ねじなど多くの規格がある。

ねじのコラム・用語解説

【ねじ部品の種類】

[ボルトbolt]

- 六角ボルト

- 六角柱形の頭部をもったボルト。機械部品および構造物の締結用に広く用いられ,一般には六角ナットをはめ合わせる。

- 六角穴つきボルト

- 頭部頂面に六角穴を有するボルト。棒スパナで締めつけ,頭の周囲にスパナをあてがうための空間を必要としないので,沈み穴にするなどボルト頭を品物の座面から突出させない設計が可能である。

- 植込みボルト

- 棒の両端にねじを切ってあり,一方を構造物の本体に抜けないようにかたくねじ込み,他方にはナットをはめ込む。ふたなどを密閉するのに用いられる。

- 基礎ボルト

- 構造物や機械をコンクリート上にすえつける際,あらかじめコンクリート中に埋め込んでおくボルト。コンクリートから抜けないようにL形またはJ形の形状をしている。コンクリートが固まったあと衝撃力を利用して打ち込むものもある。

- 控えボルト

- 2枚の板の間隔を保つのに用いられる。円筒を利用して間隔を保つもの,ボルトと一体となったつばで間隔を保つものなどがある。

- 角根(かくね)ボルト

- 機械や構造物を木材にとめるためのもので,木材にあけた下穴に通したとき,回り止めの役目をする四角断面部を首下にもつ。頭部が平らな(さら頭)ものもある。

- アイボルト

- ひもを通すための輪をもったボルト。品物をつり上げる際に用いられる。つりボルトともいう。

[ナットnut]

- 六角ナット

- 六角柱状の部品で,中心部の穴にめねじが切ってある。

- ロックナット

- ふつうの六角ナットより高さが低いもので,一般用六角ナットと重ねて用い,両ナット間に互いに押し合う力を作用させて回り止めの役目をさせる。

- 溝つきナット

- 頂部に溝をもつ六角ナット。ボルトのねじ部にあけた横穴に通した割りピンをこの溝に横たえ,ナットの回り止めにする。

- 蝶ナット

- 指先で容易に締めつけたりゆるめたりできるように,翼形のつまみをつけたもの。

- 柄つきナット

- 締めつけの際に指または手のひらをかけるための柄をつけたナット。

- 袋ナット

- 頂面が半球状に隆起していてめねじ穴の一端が閉じている六角ナット。ナット頂面にボルトが見えていては体裁が悪い場合や,ねじ部を伝わっての流体の侵入や漏れを防ぐ場合などに用いられる。

- 丸ナット

- かぎスパナで締めつけるための溝を外周部にもつナット。ころがり軸受などを軸に止めるのに用いる。

- ばね板ナット

- ばね板を打ち抜いたりあるいは絞ってつくったもの。ねじ山は一つしかないが,ばねの作用でボルトのねじ溝に食い込むので回り止めの作用が強い。

[その他のねじ部品]

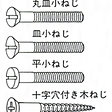

- 小ねじ

- 頭部にねじ回しで締めるための線状の溝(すり割り),あるいは十字形の穴をもった小さなねじ。頭部の形状にはさまざまなものがある。

- 止めねじ

- 頭部がなく軸の全長にわたってねじが切られており,先端にねじ回しをあてがうためのすり割り,または六角スパナをあてがうための六角穴をもつ。軸にはまり合うつばなどが軸のまわりに回ったりすべったりするのを防止する場合や,動きを一定範囲内に制限する場合などに用いられる。

- 木ねじ

- 木材にねじ込むのに用いられるねじ。木材にねじ込むのに適した形状のねじ山をもち,またねじの先端はとがっているとともに食いつきやすいように先端までねじが切ってある。

- タッピンねじ

- めねじの切られていない穴にめねじをつくりながらねじ込んで使用するもので,ねじ山がくずれないように焼入れがしてある。相手が固い金属の場合は切りくずの逃げ場をつくることもある。

執筆者:北郷 薫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報